遺しておく作品には遺し方というものがあるように思います。

![]()

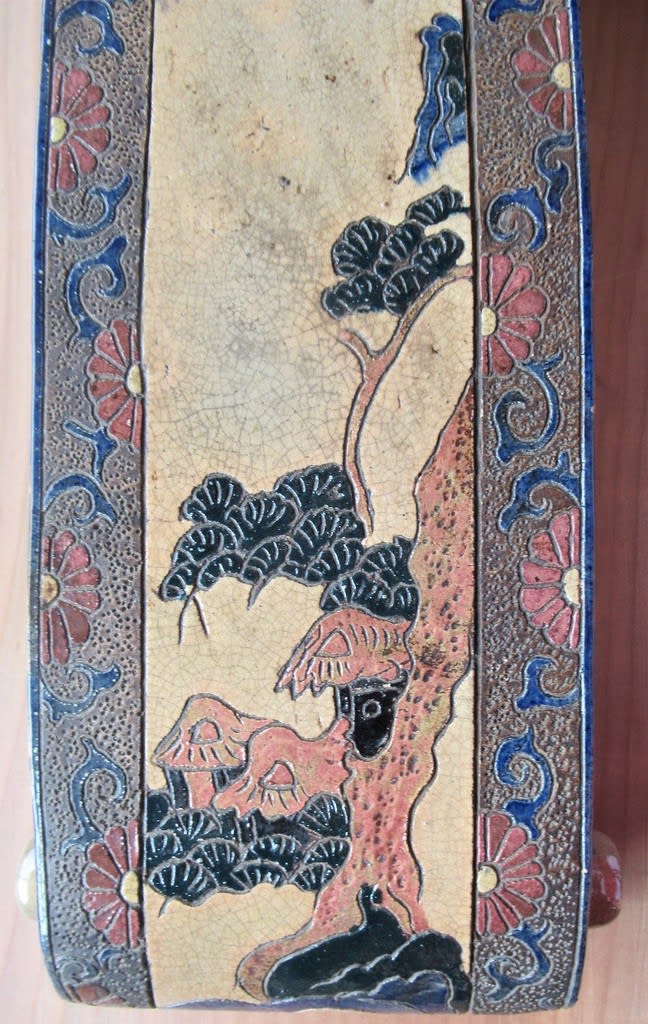

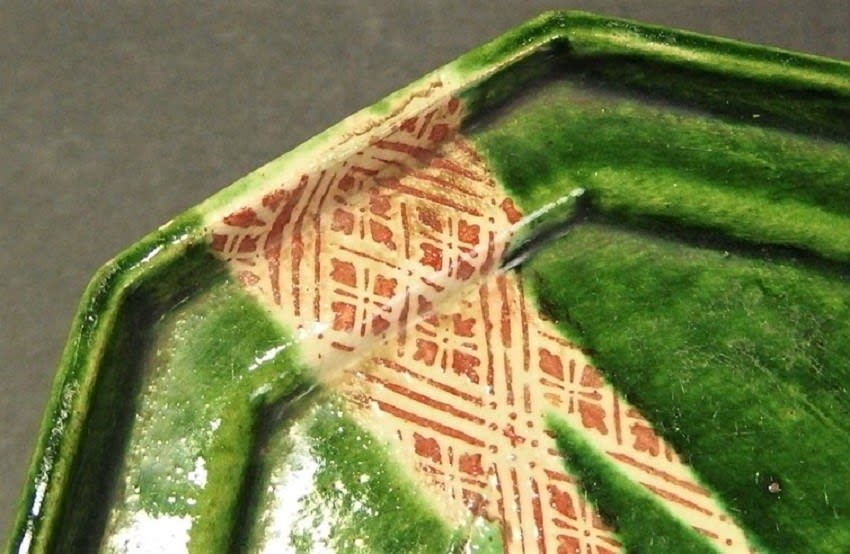

陶磁器、掛け軸、洋画(日本画)、漆器、刀剣、木彫も同じですね。

![]()

壊れないように、伝来が解るように、使いやすい(扱いやすいよう)に・・・。

![]()

遺し方に姿、形も重要な要素ですが、あまり費用もかけないように・・。

![]()

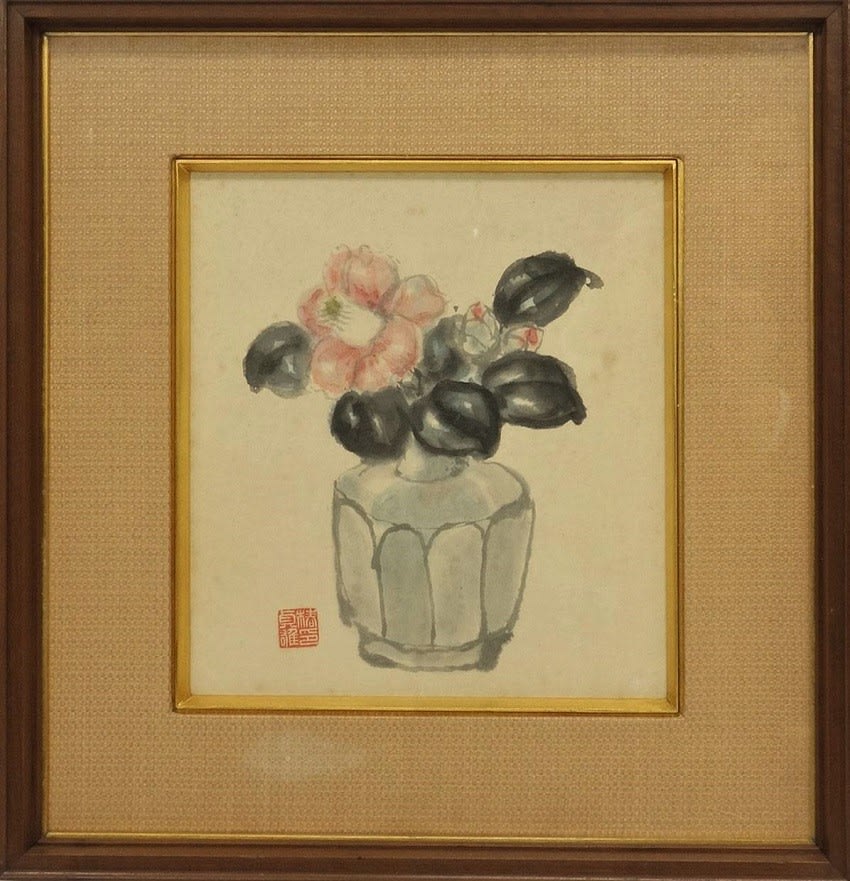

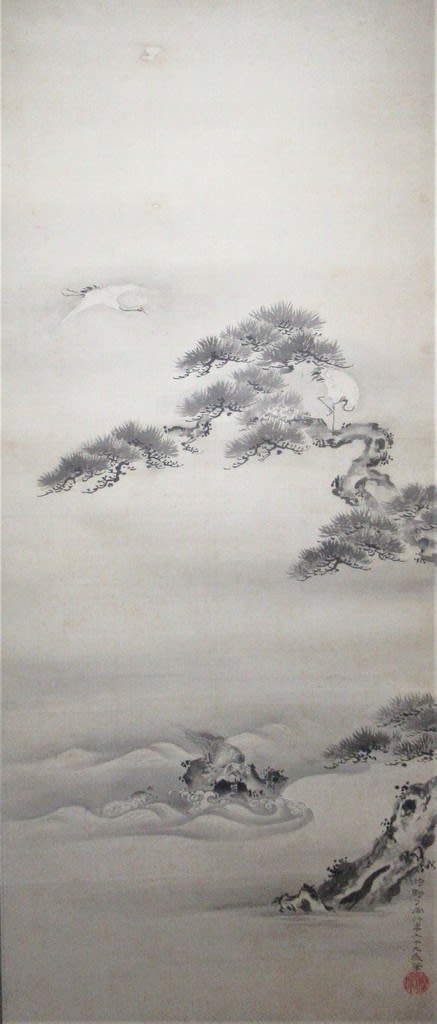

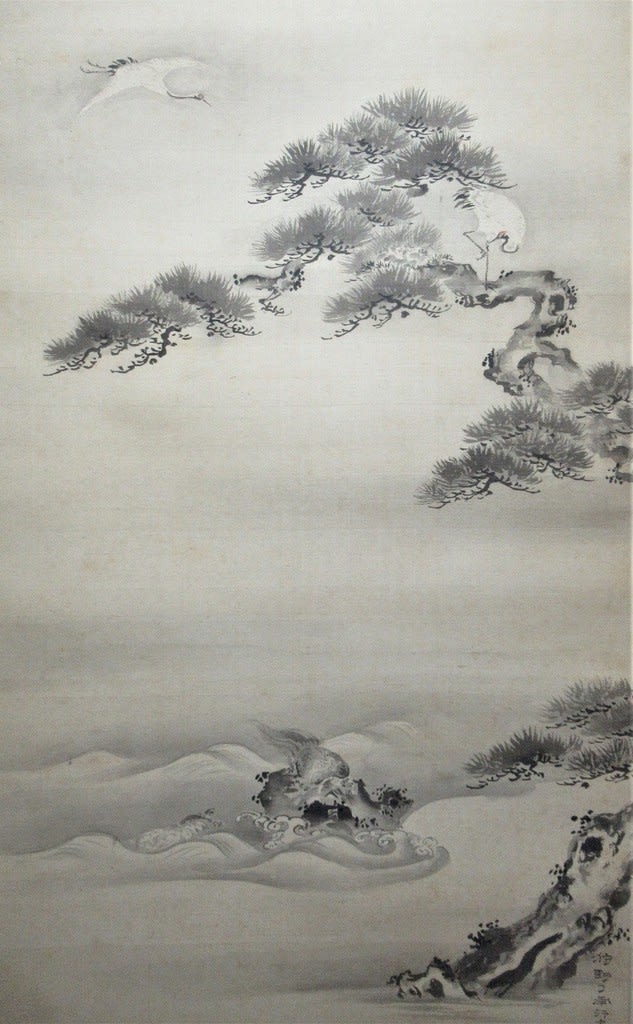

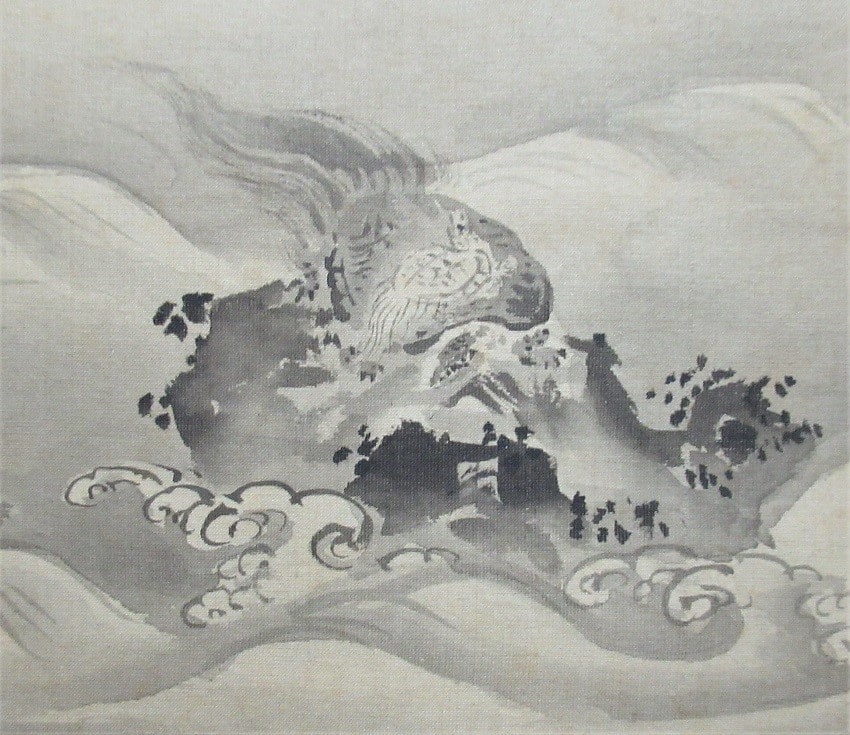

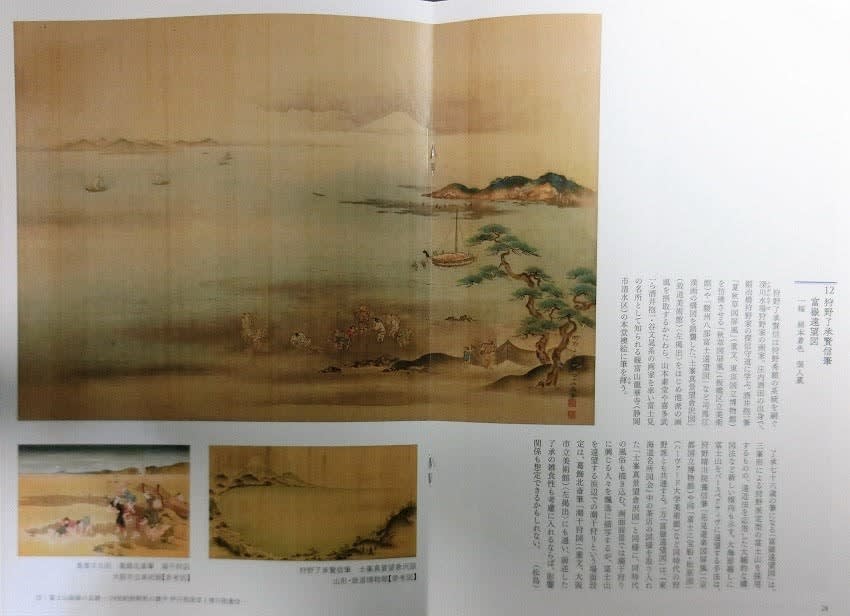

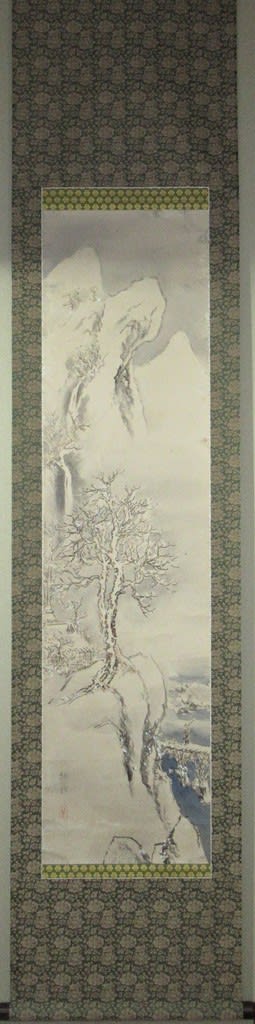

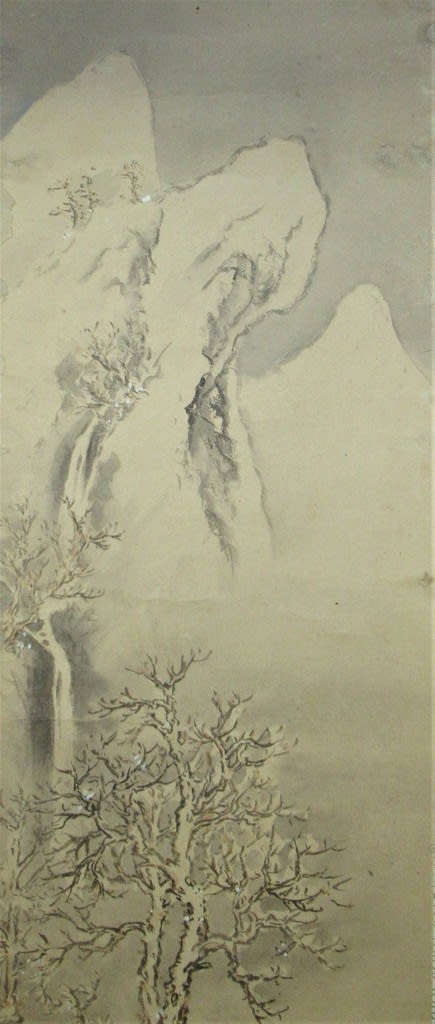

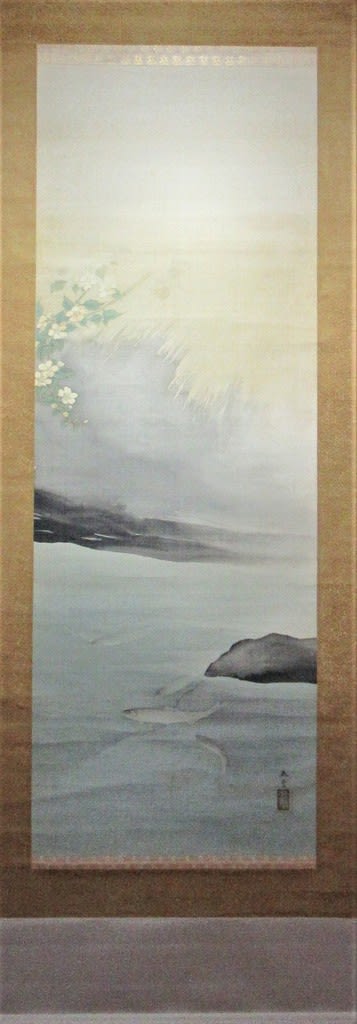

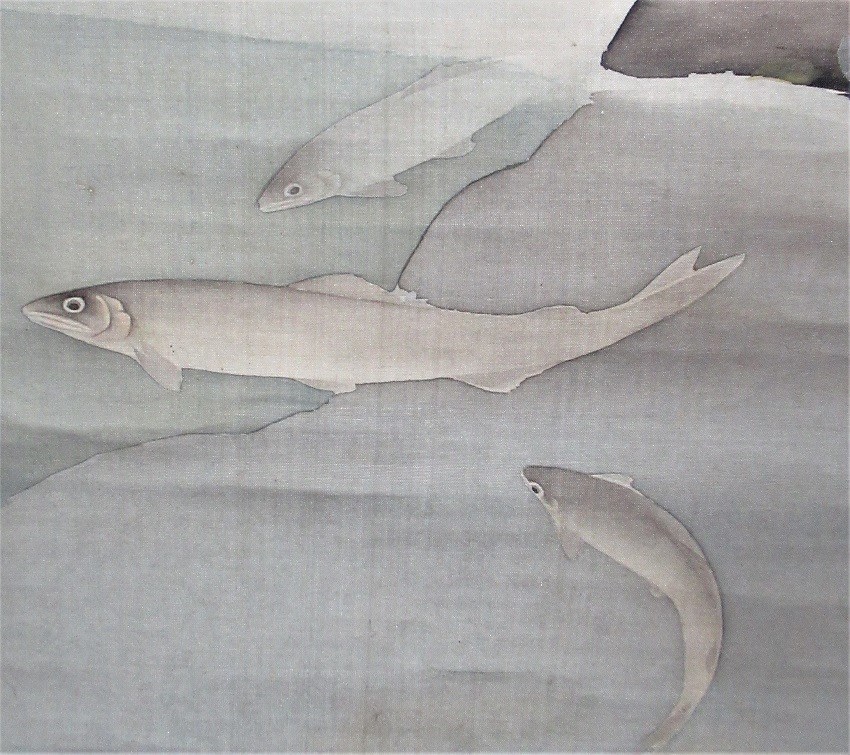

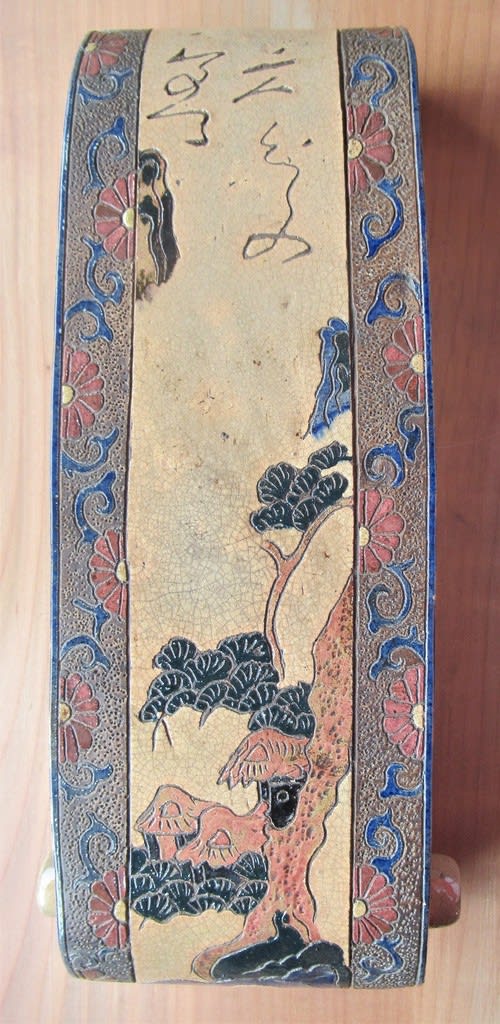

さて本日は筆致、すなわち作品の出来から「伝釧雲泉」の参考資料とすべく購入した作品です。釧雲泉の作品には贋作が多く、贋作よりも高度な模写というものもあり、かなり面倒な選択をせまられる画家の作品のひとつです。

![]()

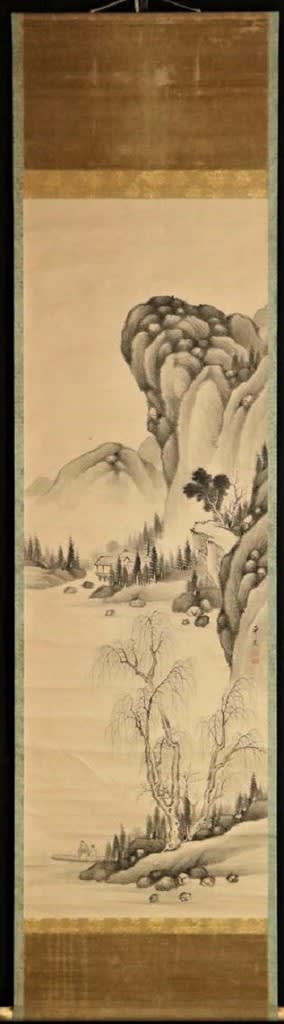

越後江山浅絳山水図 伝釧雲泉筆 文化8年(1811年)頃

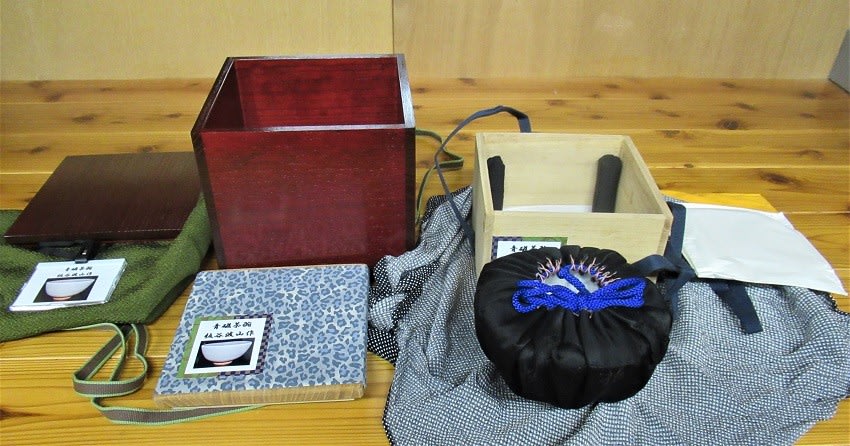

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1985*横423 画サイズ:縦*横

![]()

![]()

真作とするなら筆致から文化年間の作か? さらに推測すると1810年前後の最晩年の作と推定され、その当時の居住地は越後と推定されますね。

![]()

釧雲泉は「大胆な作風の若書きの寛政年間の作品」、「文化年間への以降期の享和年間の作」、そしてさらに「文化年間の晩年の釧雲泉の作」は「重苦しい」と評されています。ただ、最晩年は「重苦しい」というマイナス評価ではなく、ある一定の境地に至った作品を描きあげていますので、作風から文化年間はさらに最初の時期と最晩年の時期に大別されるかもしれません。

![]()

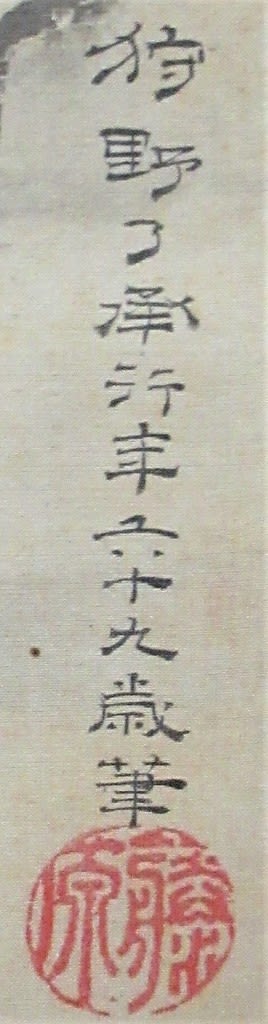

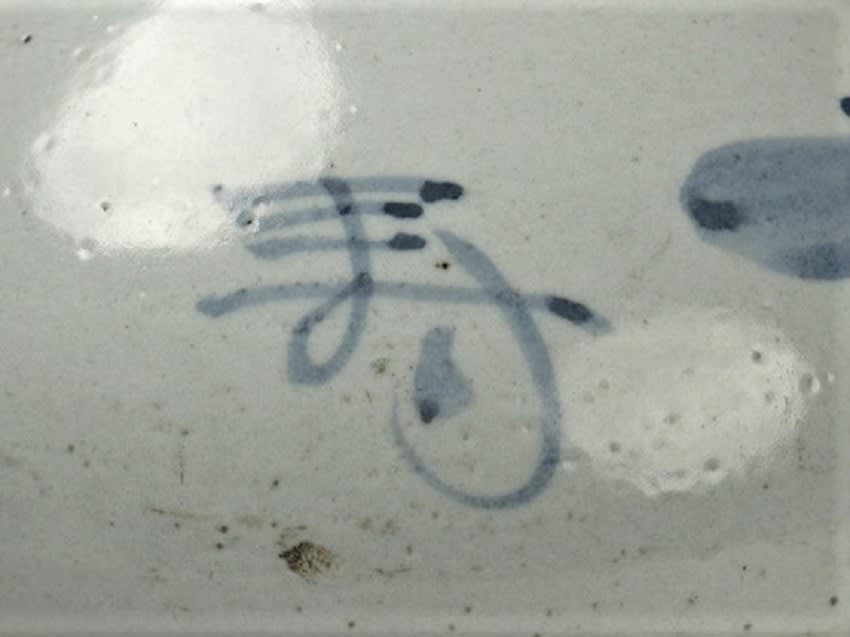

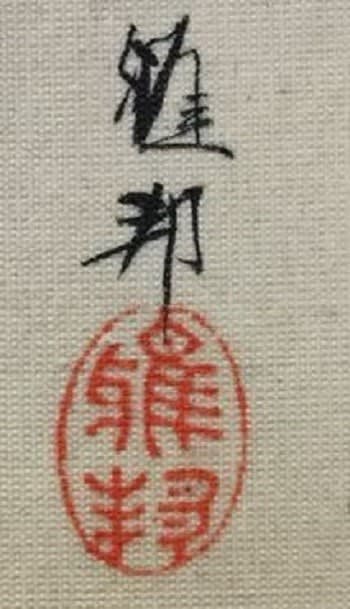

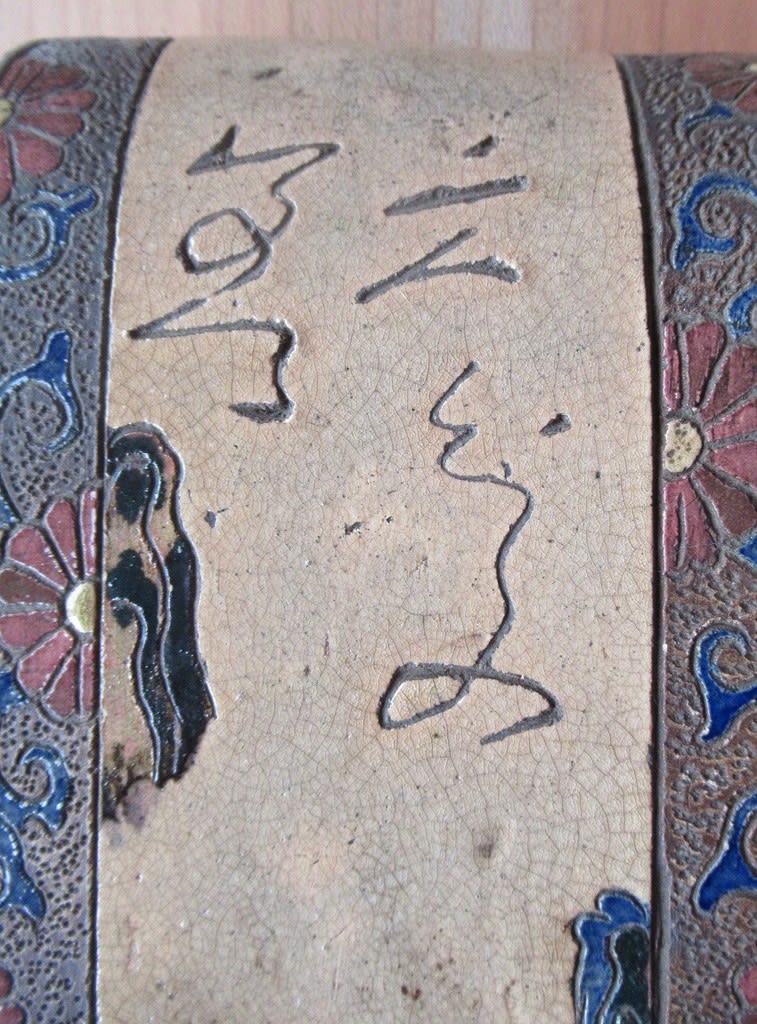

さて筆致は釧雲泉の作行に適っており、かなり出来の良い作品で、絵の出来そのものは釧雲泉の真作に相違ないでしょう。落款は晩年の書体に問題ないと判断しています。

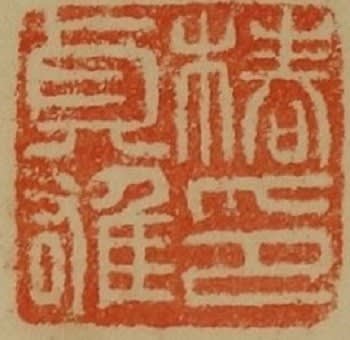

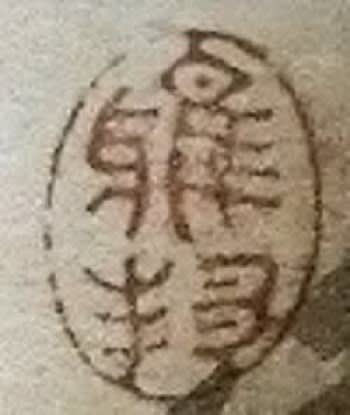

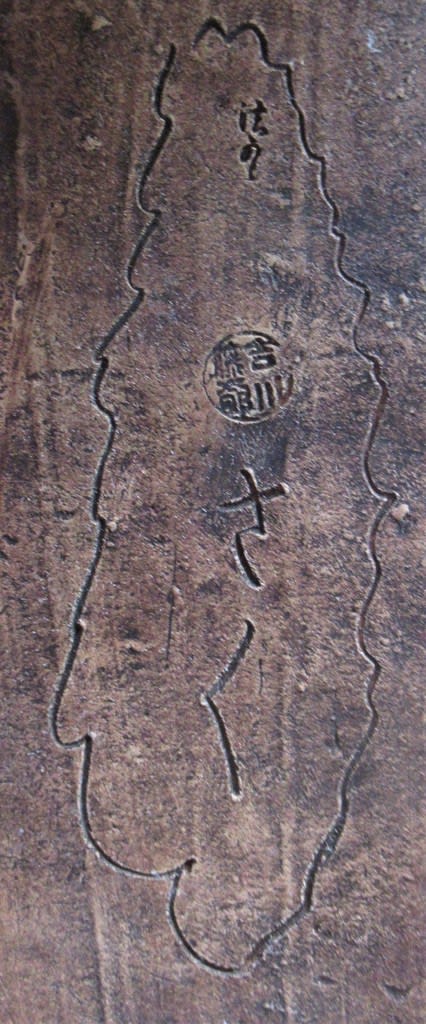

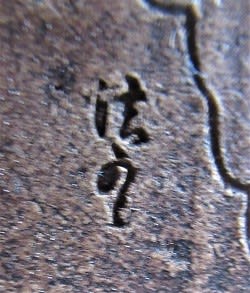

印章は「磊磊」の朱文と白文の累印が押印され、晩年の号の「六石居士」、「磊磊道人」らからきているものと推察されますが、かなり珍しい印章となり、当方の少ない資料では同一印章は確認できていません。

「磊々道人(就)」及びそれに近い落款は数多くの作品に記されており、一般的に思われているより多くの作品で使用されていると推定しています。年代は、1805年以降の概ね晩年近くの文化年間です。ただ作品の数は少ないのですが、作品の筆致から岡山時代だろうと思われる作品にも使われています。当方の所蔵作品である「秋渓覚句」(文化5年 1808年頃 対の作品)に「六石居士」という落款があります。

*磊々:「心が広く、小事にこだわらないさま。磊落(らいらく)」と言う意味で「小事にこだわらないさま」という意図で多くの作品に釧雲泉は落款として用いたのでしょう。「六石居士」なども同等の意味でしょう。「六石」、「磊々」という落款の贋作も当然存在しています。

なお「秋渓覚句」、「寒江独釣」、「夏山聴雨」らの四幅の四季を描いた作品は各々、かなりの数で同図、同題の作品が存在します。渡辺華石の鑑定箱書まである作品がありますが、その多くが出来の良い?模写と推定されます。当方ではどれが本作なのかさえよく分からない状態です。

**当方の投稿作品「秋渓覚句」(文化5年 1808年頃 対の作品)などの作品については真贋のコメントがありましたが、当方では最終的に釧雲泉の作品に造詣の深い「すぎぴい」さんのコメントが正しく、他の方の意見は一般的な意見であり、根拠は希薄と判断しています。

![]()

この時期に多いのは当然当時旅していた越後の江山を描いた作品ですね。

![]()

![]()

作品は出来の良しあしの筋で真贋を見極めることを当方では信条としたいと思っています。

![]()

ここを見失わず、落款、印章の資料を参考にしています。資料の定型的な条件ばかり気にすると作品を楽しめなくなるように思います。

![]()

所詮、骨董蒐集は審美眼を磨くもので、それは時として真贋の見極めとはイコールではないときもあるようです。

![]()

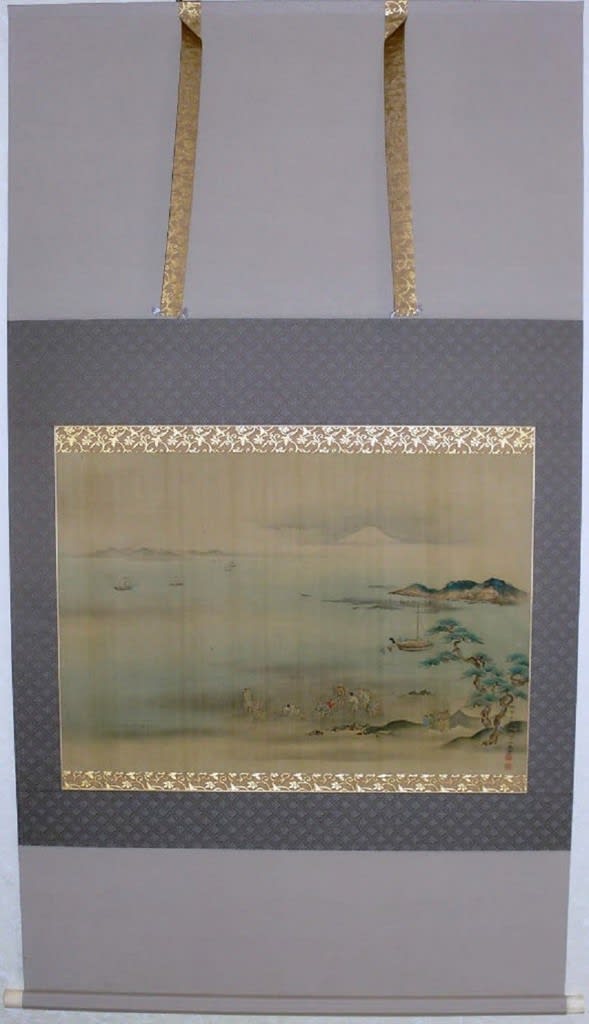

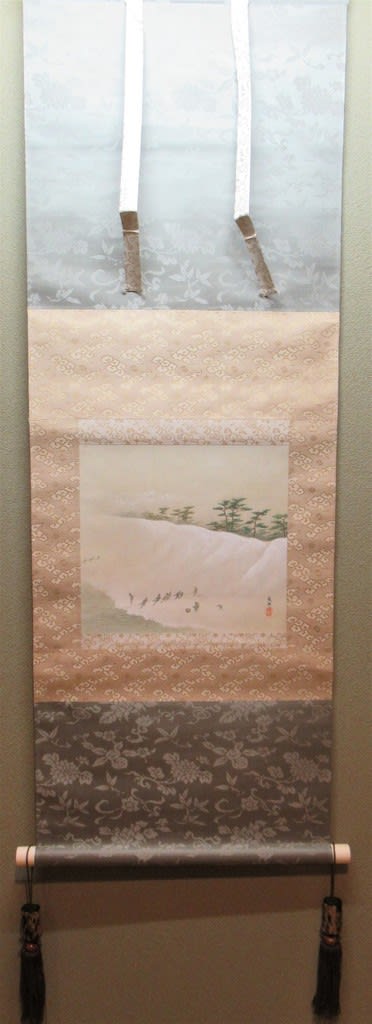

いずれにしても飾って観て飽きがくるかどうかですね。表具も当時のままで、健全な状態なのがいいです。

![]()

とはいえそろそろ200年を超える年数が経っていますので、締め直しくらいのメンテは必要かもしれませんね。遺し方に姿、形も重要な要素ですが、費用もかけないように・・![]()

陶磁器、掛け軸、洋画(日本画)、漆器、刀剣、木彫も同じですね。

壊れないように、伝来が解るように、使いやすい(扱いやすいよう)に・・・。

遺し方に姿、形も重要な要素ですが、あまり費用もかけないように・・。

さて本日は筆致、すなわち作品の出来から「伝釧雲泉」の参考資料とすべく購入した作品です。釧雲泉の作品には贋作が多く、贋作よりも高度な模写というものもあり、かなり面倒な選択をせまられる画家の作品のひとつです。

越後江山浅絳山水図 伝釧雲泉筆 文化8年(1811年)頃

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1985*横423 画サイズ:縦*横

真作とするなら筆致から文化年間の作か? さらに推測すると1810年前後の最晩年の作と推定され、その当時の居住地は越後と推定されますね。

釧雲泉は「大胆な作風の若書きの寛政年間の作品」、「文化年間への以降期の享和年間の作」、そしてさらに「文化年間の晩年の釧雲泉の作」は「重苦しい」と評されています。ただ、最晩年は「重苦しい」というマイナス評価ではなく、ある一定の境地に至った作品を描きあげていますので、作風から文化年間はさらに最初の時期と最晩年の時期に大別されるかもしれません。

さて筆致は釧雲泉の作行に適っており、かなり出来の良い作品で、絵の出来そのものは釧雲泉の真作に相違ないでしょう。落款は晩年の書体に問題ないと判断しています。

印章は「磊磊」の朱文と白文の累印が押印され、晩年の号の「六石居士」、「磊磊道人」らからきているものと推察されますが、かなり珍しい印章となり、当方の少ない資料では同一印章は確認できていません。

「磊々道人(就)」及びそれに近い落款は数多くの作品に記されており、一般的に思われているより多くの作品で使用されていると推定しています。年代は、1805年以降の概ね晩年近くの文化年間です。ただ作品の数は少ないのですが、作品の筆致から岡山時代だろうと思われる作品にも使われています。当方の所蔵作品である「秋渓覚句」(文化5年 1808年頃 対の作品)に「六石居士」という落款があります。

*磊々:「心が広く、小事にこだわらないさま。磊落(らいらく)」と言う意味で「小事にこだわらないさま」という意図で多くの作品に釧雲泉は落款として用いたのでしょう。「六石居士」なども同等の意味でしょう。「六石」、「磊々」という落款の贋作も当然存在しています。

なお「秋渓覚句」、「寒江独釣」、「夏山聴雨」らの四幅の四季を描いた作品は各々、かなりの数で同図、同題の作品が存在します。渡辺華石の鑑定箱書まである作品がありますが、その多くが出来の良い?模写と推定されます。当方ではどれが本作なのかさえよく分からない状態です。

**当方の投稿作品「秋渓覚句」(文化5年 1808年頃 対の作品)などの作品については真贋のコメントがありましたが、当方では最終的に釧雲泉の作品に造詣の深い「すぎぴい」さんのコメントが正しく、他の方の意見は一般的な意見であり、根拠は希薄と判断しています。

この時期に多いのは当然当時旅していた越後の江山を描いた作品ですね。

作品は出来の良しあしの筋で真贋を見極めることを当方では信条としたいと思っています。

ここを見失わず、落款、印章の資料を参考にしています。資料の定型的な条件ばかり気にすると作品を楽しめなくなるように思います。

所詮、骨董蒐集は審美眼を磨くもので、それは時として真贋の見極めとはイコールではないときもあるようです。

いずれにしても飾って観て飽きがくるかどうかですね。表具も当時のままで、健全な状態なのがいいです。

とはいえそろそろ200年を超える年数が経っていますので、締め直しくらいのメンテは必要かもしれませんね。遺し方に姿、形も重要な要素ですが、費用もかけないように・・

本日は「玉葱形香合」、もとい「はじき香合」の紹介でした。

本日は「玉葱形香合」、もとい「はじき香合」の紹介でした。