5月の連休を利用して一週間ほどの帰省・・・。久しぶりの「男の隠れ家」はメンテしてくれている方々のおかげで快適そのもの。

![]()

家内が手入れしている玄関脇に自然に生えてきた松の姿が良くなっていました。

![]()

築30年は経過していますが、住みやすい男の隠れ家です。

![]()

さて本日の紹介する作品は、滅多に入手に踏み切らない「楽」の作品ですがちょっと興味を惹かれて入手した作品です。興味を惹かれたのは銘が「琴柱(ことじ)」ということ・・・。

![]()

黒楽茶碗 伝五代宗入作銘「琴柱」 武者小路千家七代直斉鑑定箱入 口径105*高台径*高さ70

![]()

まずは伝「楽焼五代 宗入」ということなので、宗入の陶歴を調べてみました。

*************************

楽焼五代 宗入:(寛文4年生まれ 享保元年9月3日死去、享年53歳。1664-1716)![]()

京都楽家の五代目宗入は、先代一入の娘婿となります。初名は惣吉、のち吉左衛門と改名しています。

尾形宗謙の弟・雁金屋三右衛門を実父としており、宗謙の息子である尾形光琳、尾形乾山とは従兄弟同士ですが、光琳、乾山が装飾性に富み、豪華で華やかな作風を切り開いたのとは対照的に、装飾性を排除し、初代長次郎の実直で質素な作風を好み、徹底してその回帰を目指し、遺作に残月亭の鬼瓦などがあります。

![]()

作風は長次郎に準じており、三代目・四代目が好んだ釉薬が放つ光沢や、飴釉を使うことはほとんどないため、その作品は長次郎作と同じように鈍い光を放つ作品となっていますが、かえって茶趣に適しており、小ぶりの作柄が多く、厚造りで口縁はむくりとしており、胴にも変化をつけません。

![]()

全体としては重い印象となっていますが、重量は比較的軽くなっています。釉薬は本来の赤・黒を中心となっており、長次郎の釉薬使いに倣おうとしています。

その過程で生まれたのが、後に「宗入のカセ釉」と呼ばれる、地肌を思わせる粗い手触りの釉薬です。その作行きは長次郎には遠く及ばないとされながらも、三千家で起こった利休回帰の運動とも連動し、その閑寂の風合いが大変に好まれたそうです。初代長次郎の風を倣い、また自らも寒痩の高致があるとされ、形態は精巧でしかも強い火力で焼き締まっています。

![]()

便宜的に道号の宗入の名を記していますが、これは本来、晩年の剃髪後に名乗る名前です。宗入の場合、剃髪時に「宗」の字を、当時の表千家宗匠原叟宗左、覚々斎から頂戴したものと言われています。その関係から晩年に数の茶碗として知られる「黒二百」または「癸巳(きし)二百」が作られた際には、覚々斎が箱書を書いています。ただし評価は、楽家歴代の中では比較的低いほうでしょう。

![]()

対して楽家の記録を取りまとめた「宗入文書」を記したことが高く評価されています。これは、先代一入からの口伝を元に、初期の楽家の家系図をまとめた三通の文書からなっているもので、楽家の歴史を語るうえでの最重要文書と目されています。

作品で名高いものは太郎・次郎・三郎・亀毛・車釉・路時雨などがあり、印は乾いた胎土に無関心に捺したようなもの、無関心に捺された字体がはっきりしない「くずれ印」といわれるものがあるそうですが無印も多いようです。

*************************

本作品は表千家ではなく、武者小路千家七代直斉による鑑定箱に収められています。

![]()

七代直斎の略歴は下記のとおりです。

*************************

武者小路千家七代直斎:1725年~1782年2月6日 堅叟宗守は九条家の臣、嵯峨家よりの養子で、幼名は久之丞、宗守は名、別号に直斎があります。武者小路千家6代真伯宗守に息子がいなかった為、養子として迎えられ真伯宗守が亡くなった1745年に7代目を相続しています。また、官休庵の中興と呼ばれ、表千家7代目天然宗左や裏千家8代目一燈宗室らと共に茶の湯で家元制度を整え、七事式の制定にも関わっています。

![]()

堅叟宗守が48歳、1772年に火災で官休庵が焼失しましたが、2年後の一翁百回忌を迎えるにあたり再建を果たしました。堅叟宗守は利休の茶の系統では4畳半以上、せいぜい8畳程であった広間を15畳にし、弘道庵を作ったことで知られています。歌や書、茶道具の鑑識に秀でた堅叟宗守でしたが、58歳という若さでこの世を去りました。

**************************

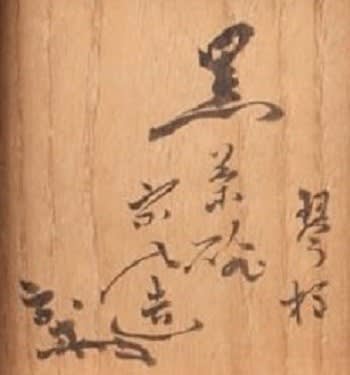

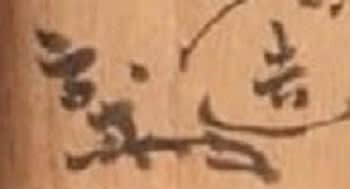

箱書の検証は下記の写真のとおりです。

![]()

![]()

![]()

![]()

銘である「琴柱」にはふたつの由来が考えられますね。

琴柱:(読み)はコトジ 和琴および箏そうで、胴の上に立てて弦を支え、その位置によって音の高低を調節するもの。和琴では二股状のカエデの枝を切って逆さにして用い、箏では紅木・象牙や合成樹脂製のものを用いる。 「琴柱棒(ことじぼう)」の略。

![]()

この作品の傾いた形状からの銘でしょうね。

![]()

もうひとつは有名な兼六園の灯籠に関する推察です。

*****************************

徽軫灯籠(ことじとうろう):兼六園のシンボルとしてよく知られ、観光写真でも度々登場する2本脚の灯籠。水面を照らすための雪見灯籠が変化したものです。形が楽器の琴の糸を支え、音を調整する琴柱(ことじ)に似ているため、その名が付いたと言われています。二股の脚は元々同じ長さでしたが、何かの原因で折れてしまい、石の上に片脚を乗せてバランスを保っています。手前に架かる虹橋と傍らのモミジの古木との三位一体となった風景はとても絵になり、多くの観光客がここで記念撮影を行っています。

*折れた足の先は、足元に残されています。

![]()

***************************

おそらくは前者からの銘なのでしょうね。

![]()

宗入の楽茶碗は「なんでも鑑定団」にも出品されたことがありますね。

****************************

参考作品 なんでも鑑定団出品作(2015年7月14日放送)楽家五代宗入の黒茶碗

![]()

評価金額500万円:楽家五代宗入の作品に間違いない。町人文化が花開いて煌びやかだった元禄時代の人物だが、自分より百年前の先祖の初代長次郎の時代に戻ろうとした。窯の中で強い還元炎で焼き締め、気泡がふつふつと沸き上がり、肌がかせている。そこに初代長次郎の求めた茶の湯の侘びというものが再現されている。腰から下の部分が土をきれいにえぐりとってあり、中が深い。口は山道のように何となく凹凸になっている。

また箱が良い。武者小路千家四代(実際は七代)直斎宗守の箱。直斎は江戸中期の大茶人で、「雪の恵」という銘が入れられている。この銘を考えてみると、茶碗の肌にほんのりと白く円い窓が見える。これは利休の求めた茶の心理の中にある、微かに向うに雪の窓あるいは雪明りがある、それが侘びなのだという事を物語っていると思う。

****************************

真贋のほどはさておいて色々と勉強になる・・・・。

家内が手入れしている玄関脇に自然に生えてきた松の姿が良くなっていました。

築30年は経過していますが、住みやすい男の隠れ家です。

さて本日の紹介する作品は、滅多に入手に踏み切らない「楽」の作品ですがちょっと興味を惹かれて入手した作品です。興味を惹かれたのは銘が「琴柱(ことじ)」ということ・・・。

黒楽茶碗 伝五代宗入作銘「琴柱」 武者小路千家七代直斉鑑定箱入 口径105*高台径*高さ70

まずは伝「楽焼五代 宗入」ということなので、宗入の陶歴を調べてみました。

*************************

楽焼五代 宗入:(寛文4年生まれ 享保元年9月3日死去、享年53歳。1664-1716)

京都楽家の五代目宗入は、先代一入の娘婿となります。初名は惣吉、のち吉左衛門と改名しています。

尾形宗謙の弟・雁金屋三右衛門を実父としており、宗謙の息子である尾形光琳、尾形乾山とは従兄弟同士ですが、光琳、乾山が装飾性に富み、豪華で華やかな作風を切り開いたのとは対照的に、装飾性を排除し、初代長次郎の実直で質素な作風を好み、徹底してその回帰を目指し、遺作に残月亭の鬼瓦などがあります。

作風は長次郎に準じており、三代目・四代目が好んだ釉薬が放つ光沢や、飴釉を使うことはほとんどないため、その作品は長次郎作と同じように鈍い光を放つ作品となっていますが、かえって茶趣に適しており、小ぶりの作柄が多く、厚造りで口縁はむくりとしており、胴にも変化をつけません。

全体としては重い印象となっていますが、重量は比較的軽くなっています。釉薬は本来の赤・黒を中心となっており、長次郎の釉薬使いに倣おうとしています。

その過程で生まれたのが、後に「宗入のカセ釉」と呼ばれる、地肌を思わせる粗い手触りの釉薬です。その作行きは長次郎には遠く及ばないとされながらも、三千家で起こった利休回帰の運動とも連動し、その閑寂の風合いが大変に好まれたそうです。初代長次郎の風を倣い、また自らも寒痩の高致があるとされ、形態は精巧でしかも強い火力で焼き締まっています。

便宜的に道号の宗入の名を記していますが、これは本来、晩年の剃髪後に名乗る名前です。宗入の場合、剃髪時に「宗」の字を、当時の表千家宗匠原叟宗左、覚々斎から頂戴したものと言われています。その関係から晩年に数の茶碗として知られる「黒二百」または「癸巳(きし)二百」が作られた際には、覚々斎が箱書を書いています。ただし評価は、楽家歴代の中では比較的低いほうでしょう。

対して楽家の記録を取りまとめた「宗入文書」を記したことが高く評価されています。これは、先代一入からの口伝を元に、初期の楽家の家系図をまとめた三通の文書からなっているもので、楽家の歴史を語るうえでの最重要文書と目されています。

作品で名高いものは太郎・次郎・三郎・亀毛・車釉・路時雨などがあり、印は乾いた胎土に無関心に捺したようなもの、無関心に捺された字体がはっきりしない「くずれ印」といわれるものがあるそうですが無印も多いようです。

*************************

本作品は表千家ではなく、武者小路千家七代直斉による鑑定箱に収められています。

七代直斎の略歴は下記のとおりです。

*************************

武者小路千家七代直斎:1725年~1782年2月6日 堅叟宗守は九条家の臣、嵯峨家よりの養子で、幼名は久之丞、宗守は名、別号に直斎があります。武者小路千家6代真伯宗守に息子がいなかった為、養子として迎えられ真伯宗守が亡くなった1745年に7代目を相続しています。また、官休庵の中興と呼ばれ、表千家7代目天然宗左や裏千家8代目一燈宗室らと共に茶の湯で家元制度を整え、七事式の制定にも関わっています。

堅叟宗守が48歳、1772年に火災で官休庵が焼失しましたが、2年後の一翁百回忌を迎えるにあたり再建を果たしました。堅叟宗守は利休の茶の系統では4畳半以上、せいぜい8畳程であった広間を15畳にし、弘道庵を作ったことで知られています。歌や書、茶道具の鑑識に秀でた堅叟宗守でしたが、58歳という若さでこの世を去りました。

**************************

箱書の検証は下記の写真のとおりです。

銘である「琴柱」にはふたつの由来が考えられますね。

琴柱:(読み)はコトジ 和琴および箏そうで、胴の上に立てて弦を支え、その位置によって音の高低を調節するもの。和琴では二股状のカエデの枝を切って逆さにして用い、箏では紅木・象牙や合成樹脂製のものを用いる。 「琴柱棒(ことじぼう)」の略。

この作品の傾いた形状からの銘でしょうね。

もうひとつは有名な兼六園の灯籠に関する推察です。

*****************************

徽軫灯籠(ことじとうろう):兼六園のシンボルとしてよく知られ、観光写真でも度々登場する2本脚の灯籠。水面を照らすための雪見灯籠が変化したものです。形が楽器の琴の糸を支え、音を調整する琴柱(ことじ)に似ているため、その名が付いたと言われています。二股の脚は元々同じ長さでしたが、何かの原因で折れてしまい、石の上に片脚を乗せてバランスを保っています。手前に架かる虹橋と傍らのモミジの古木との三位一体となった風景はとても絵になり、多くの観光客がここで記念撮影を行っています。

*折れた足の先は、足元に残されています。

***************************

おそらくは前者からの銘なのでしょうね。

宗入の楽茶碗は「なんでも鑑定団」にも出品されたことがありますね。

****************************

参考作品 なんでも鑑定団出品作(2015年7月14日放送)楽家五代宗入の黒茶碗

評価金額500万円:楽家五代宗入の作品に間違いない。町人文化が花開いて煌びやかだった元禄時代の人物だが、自分より百年前の先祖の初代長次郎の時代に戻ろうとした。窯の中で強い還元炎で焼き締め、気泡がふつふつと沸き上がり、肌がかせている。そこに初代長次郎の求めた茶の湯の侘びというものが再現されている。腰から下の部分が土をきれいにえぐりとってあり、中が深い。口は山道のように何となく凹凸になっている。

また箱が良い。武者小路千家四代(実際は七代)直斎宗守の箱。直斎は江戸中期の大茶人で、「雪の恵」という銘が入れられている。この銘を考えてみると、茶碗の肌にほんのりと白く円い窓が見える。これは利休の求めた茶の心理の中にある、微かに向うに雪の窓あるいは雪明りがある、それが侘びなのだという事を物語っていると思う。

****************************

真贋のほどはさておいて色々と勉強になる・・・・。