著名な佐伯祐三について、当方にある作品から考察してみましたので投稿します。冒頭にお断りしておきますが、本作品の真贋についてはおそらく贋作だろうという判断ですので、ご了解ください。週末なので気軽にお楽しみいただければと思います。

![]()

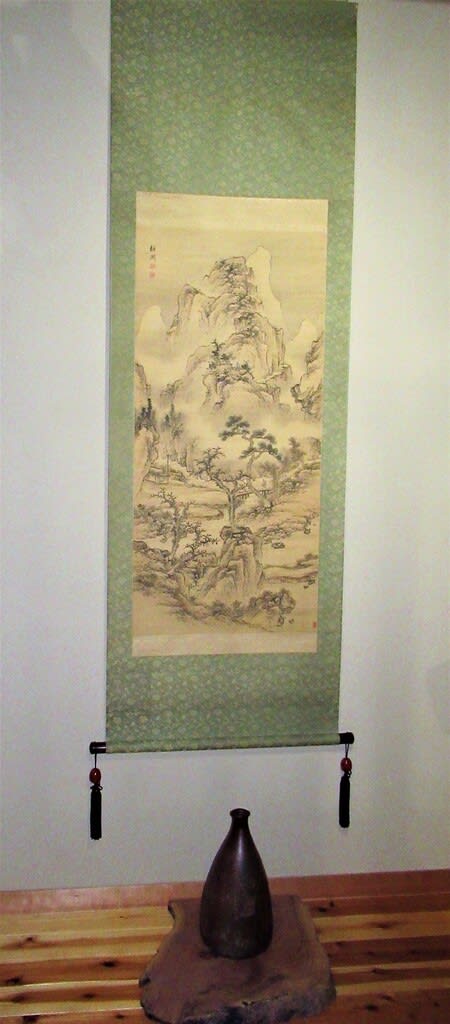

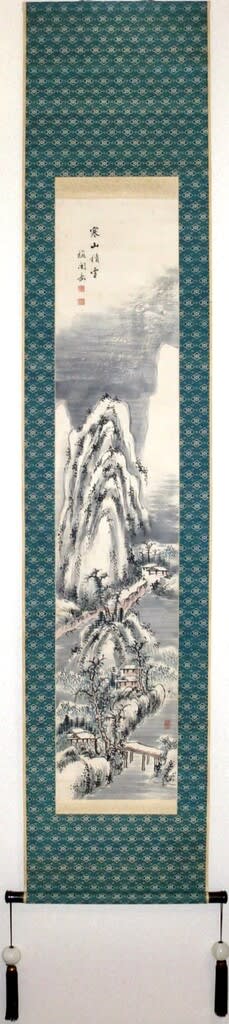

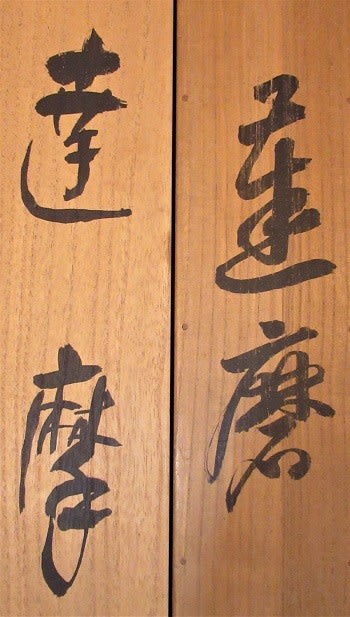

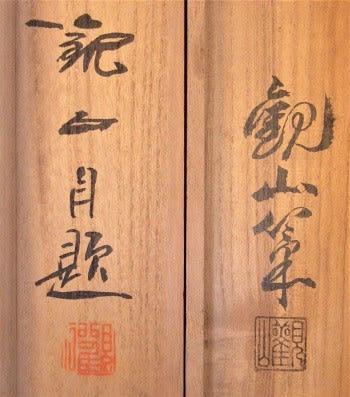

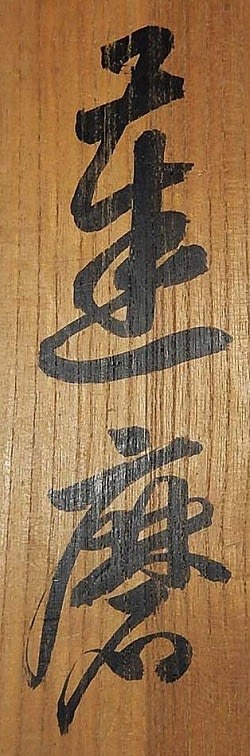

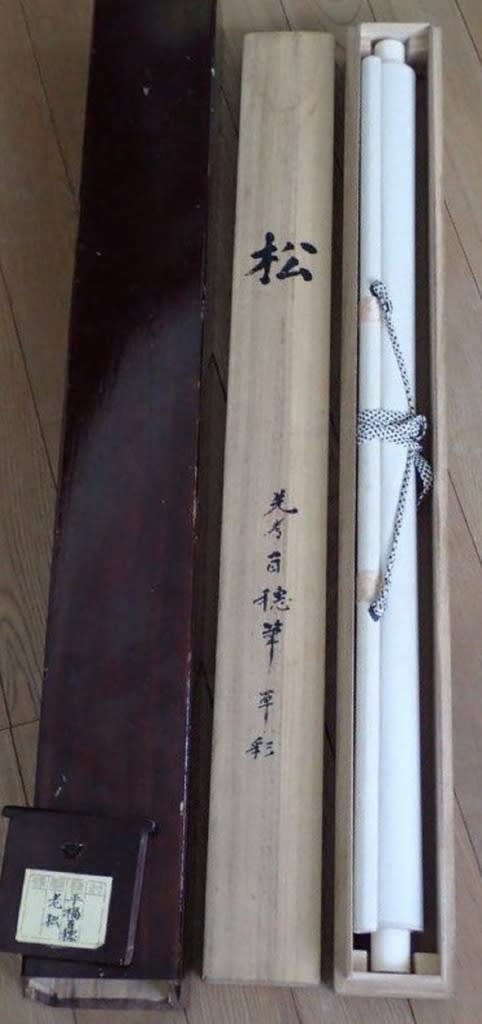

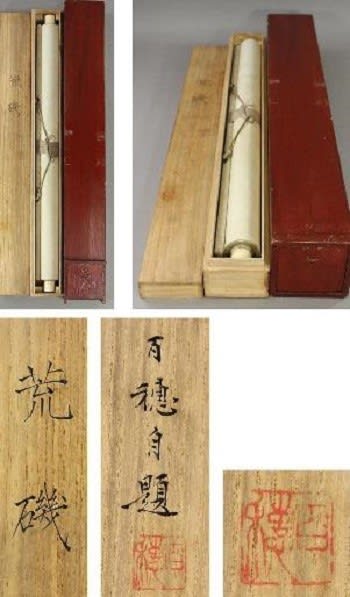

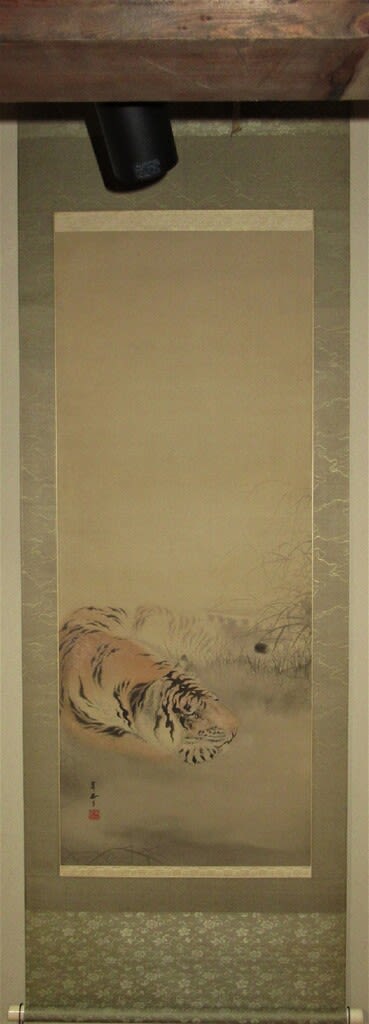

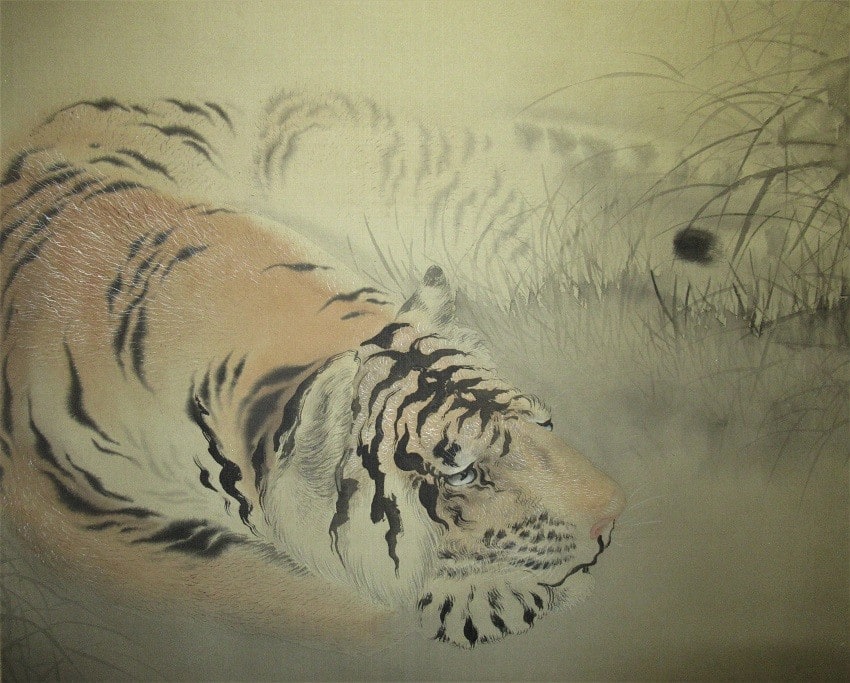

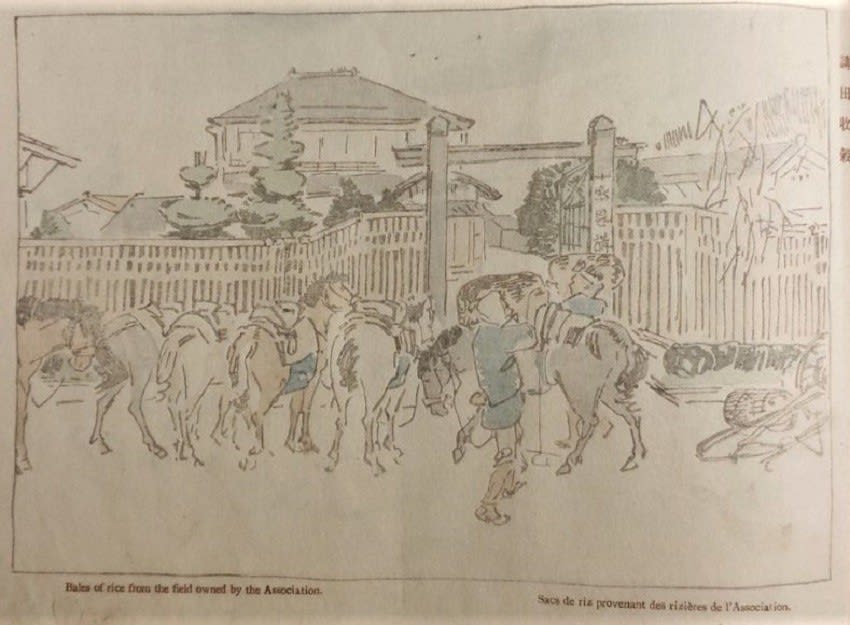

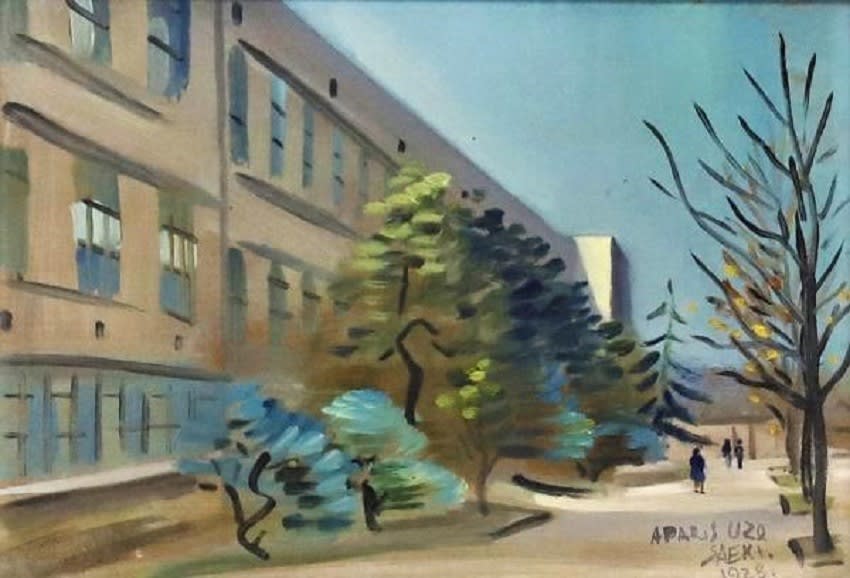

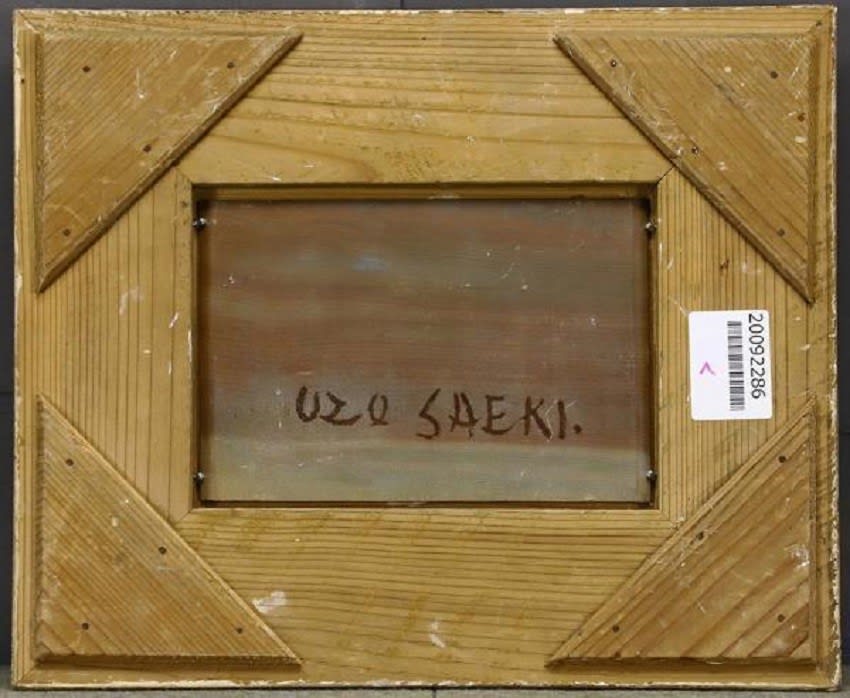

A PARISU 伝佐伯祐三画

油彩額装 右下サイン 裏面サイン 1928年作 誂タトウ+黄袋

画サイズP2号:横*縦 全体サイズ:横230*縦155

![]()

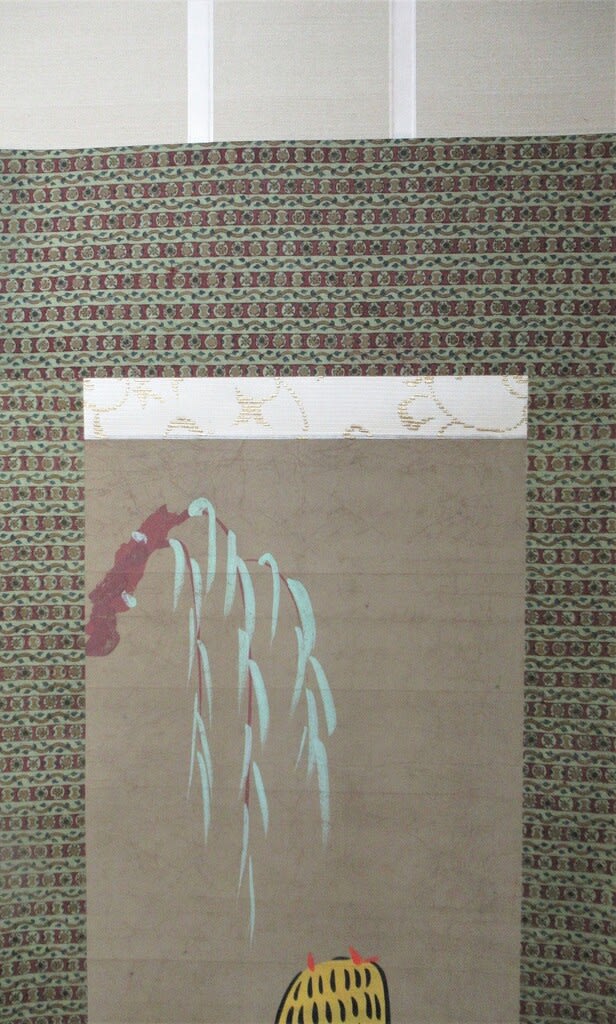

油彩には素人ですが、筆致がおとなしすぎるように思われます。

![]()

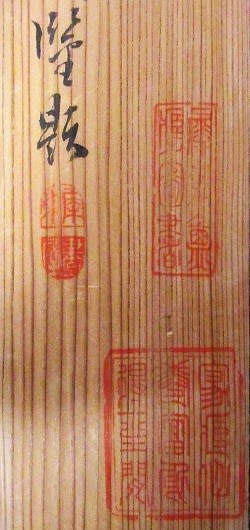

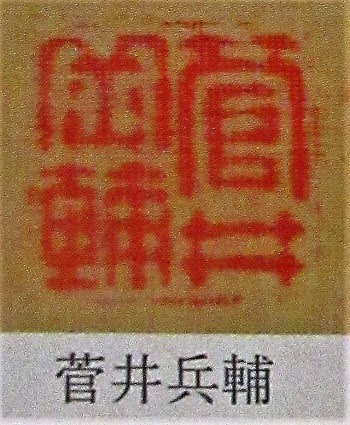

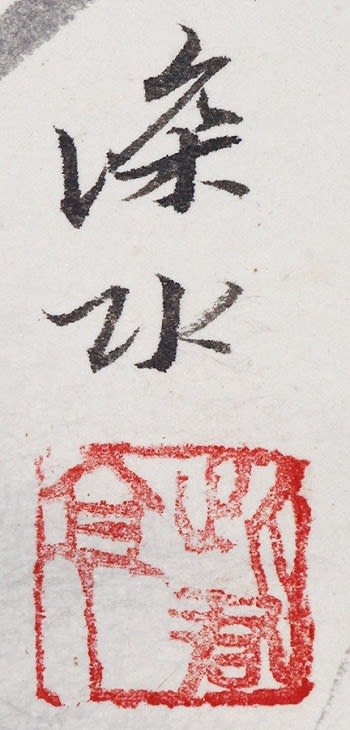

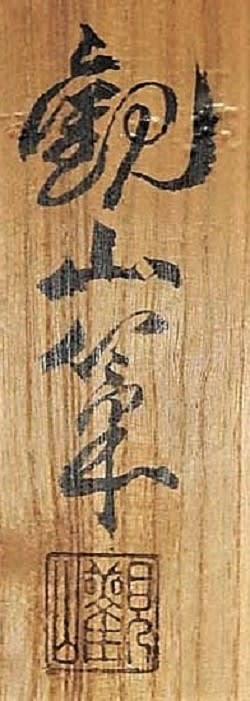

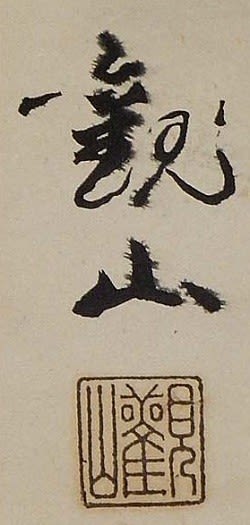

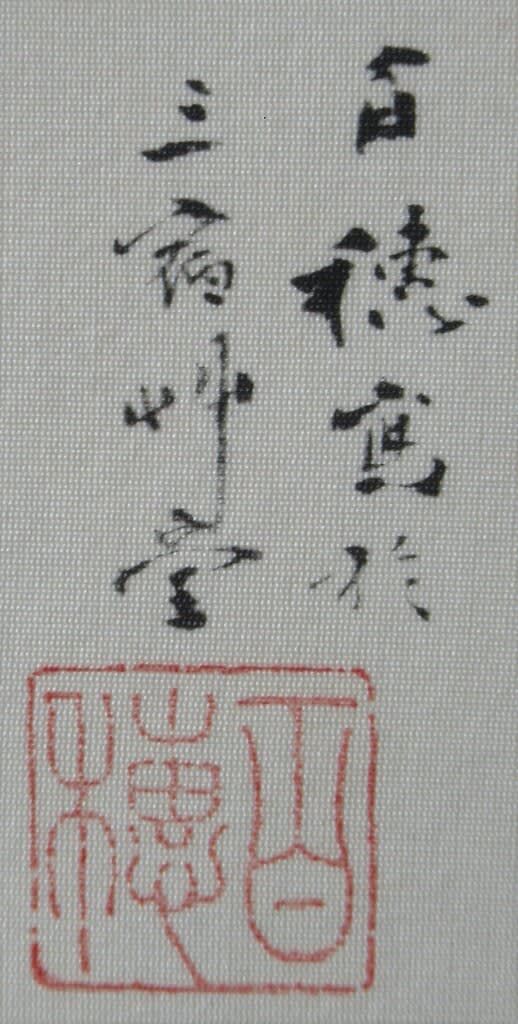

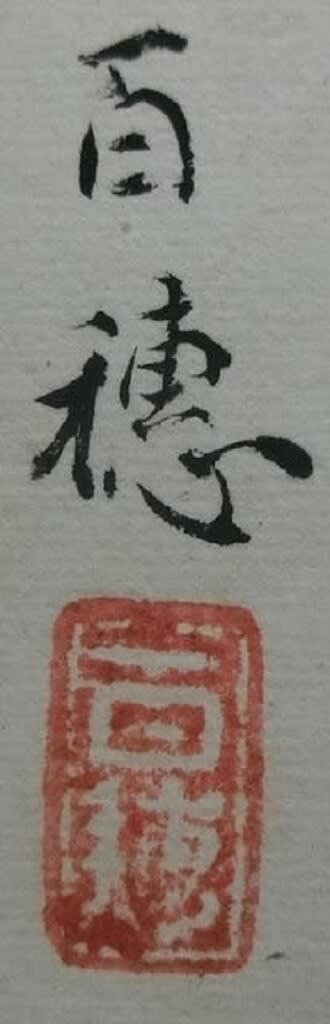

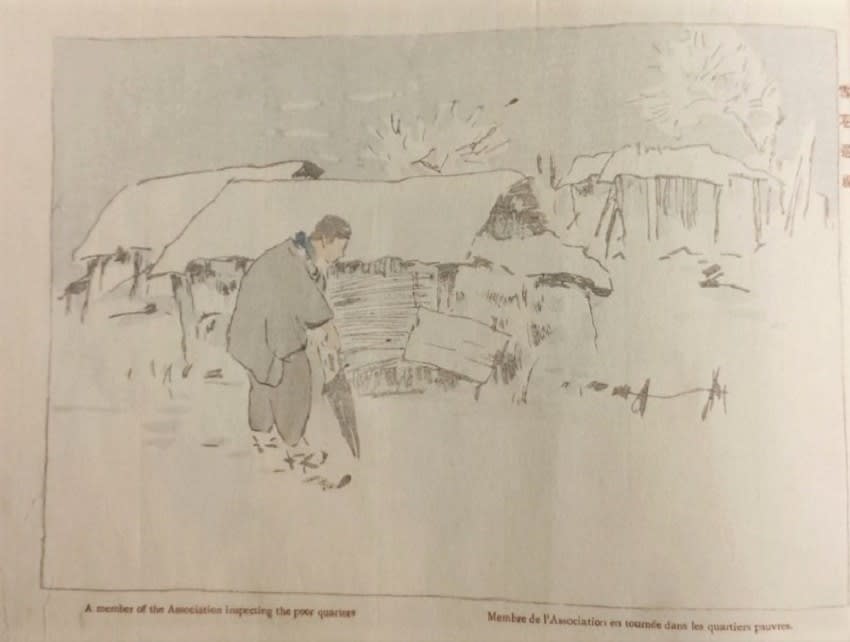

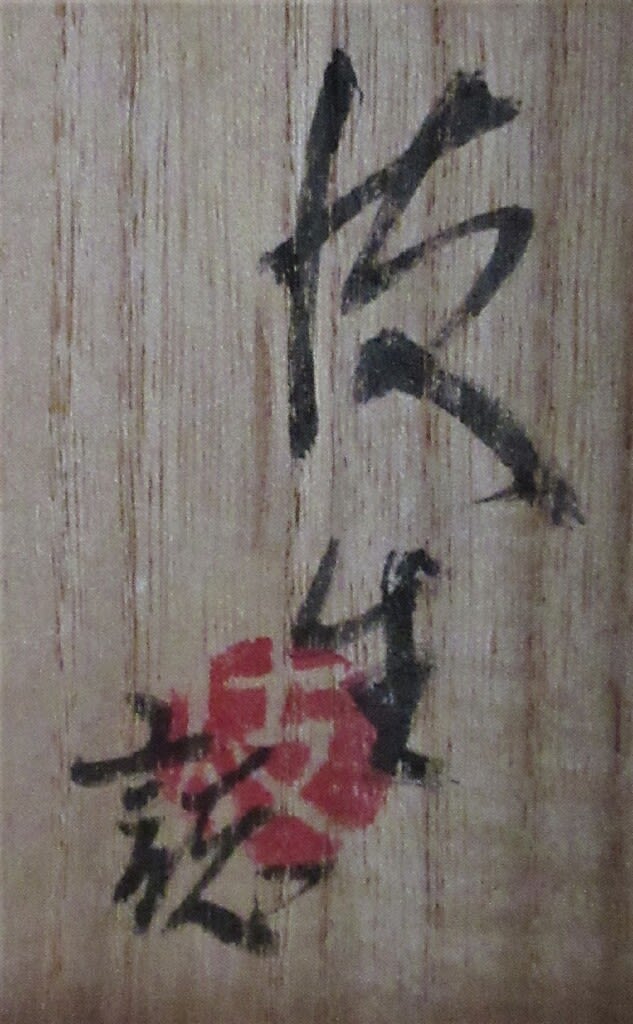

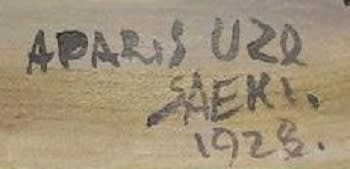

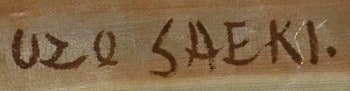

サインも違う??

![]()

額や描かれた板は古いようです。本作品はサインにある年号から佐伯祐三が亡くなった年の作とされるでしょうが、前述のようにサインも違い、画風も異なることから贋作と判断している作品です。

![]()

佐伯祐三は1928年3月に描かれた「黄色いレストラン」を最後にして戸外では作品を描いていません。よって本作品が1928年ならそれ以前の寒い頃になりますが・・。

![]()

![]()

せっかくですので、授業料として佐伯祐三の画歴は調べてみました。

*********************************************

佐伯 祐三(さえき ゆうぞう):1898年4月28日 ~1928年8月16日。大正・昭和初期の洋画家。大阪府大阪市出身。

佐伯は画家としての短い活動期間の大部分をパリのモンパルナス等で過ごし、フランスで客死した。佐伯の作品はパリの街角、店先などを独特の荒々しいタッチで描いたものが多い。佐伯の風景画にはモチーフとして文字の登場するものが多く、街角のポスター、看板等の文字を造形要素の一部として取り入れている点が特色である。作品の大半は都市風景だが、人物画、静物画等もある。

![]()

佐伯は1898年(明治31年)、大阪府西成郡中津村(現大阪市北区中津二丁目)にある光徳寺の男4人女3人の兄弟の次男として生まれた。1917年(大正6年)東京の小石川(現・文京区)にあった川端画学校に入り、藤島武二に師事する。

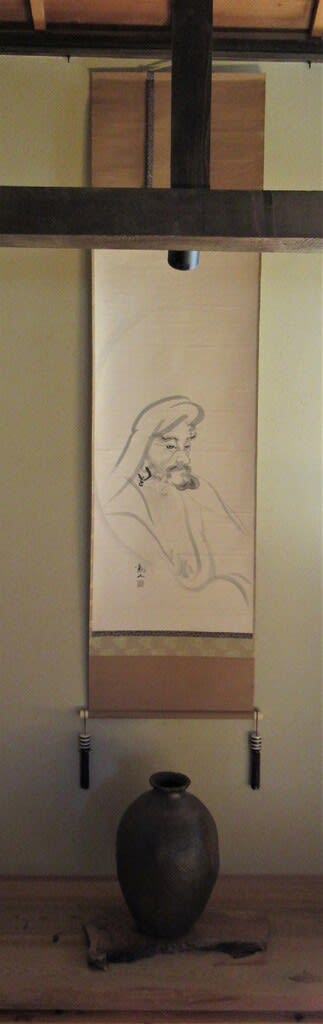

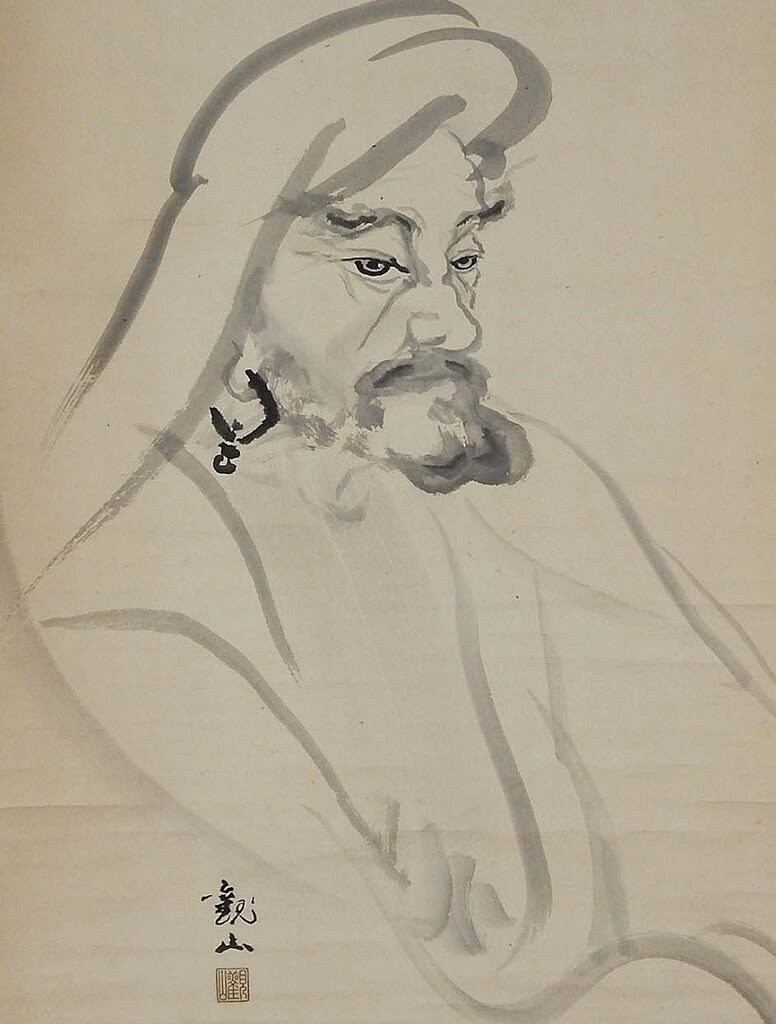

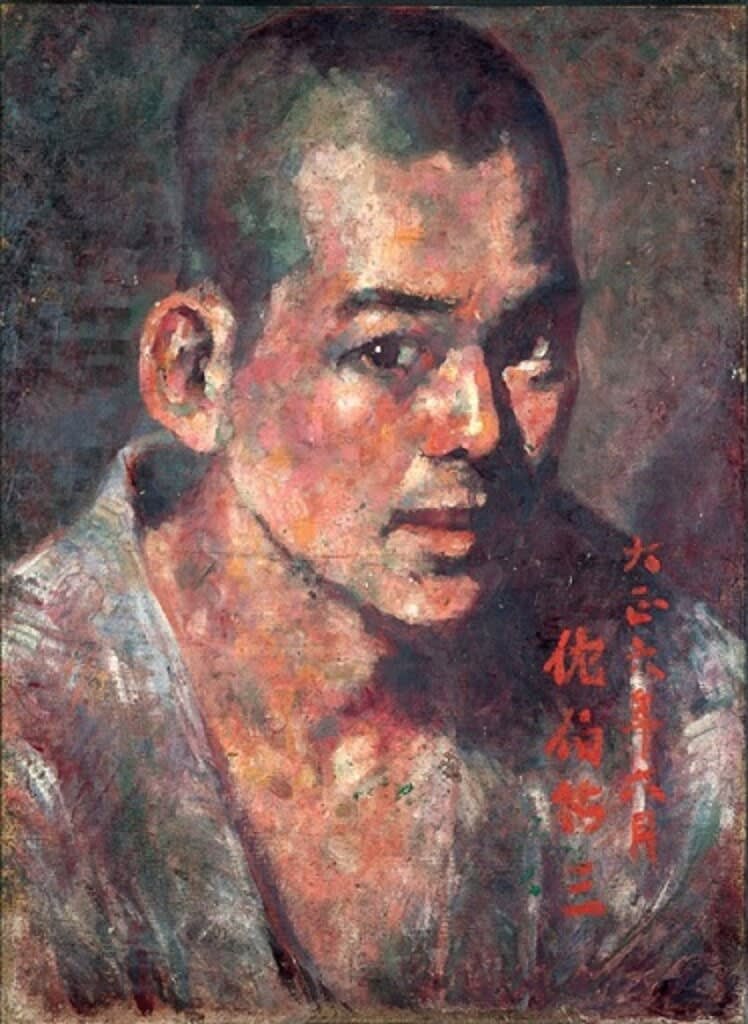

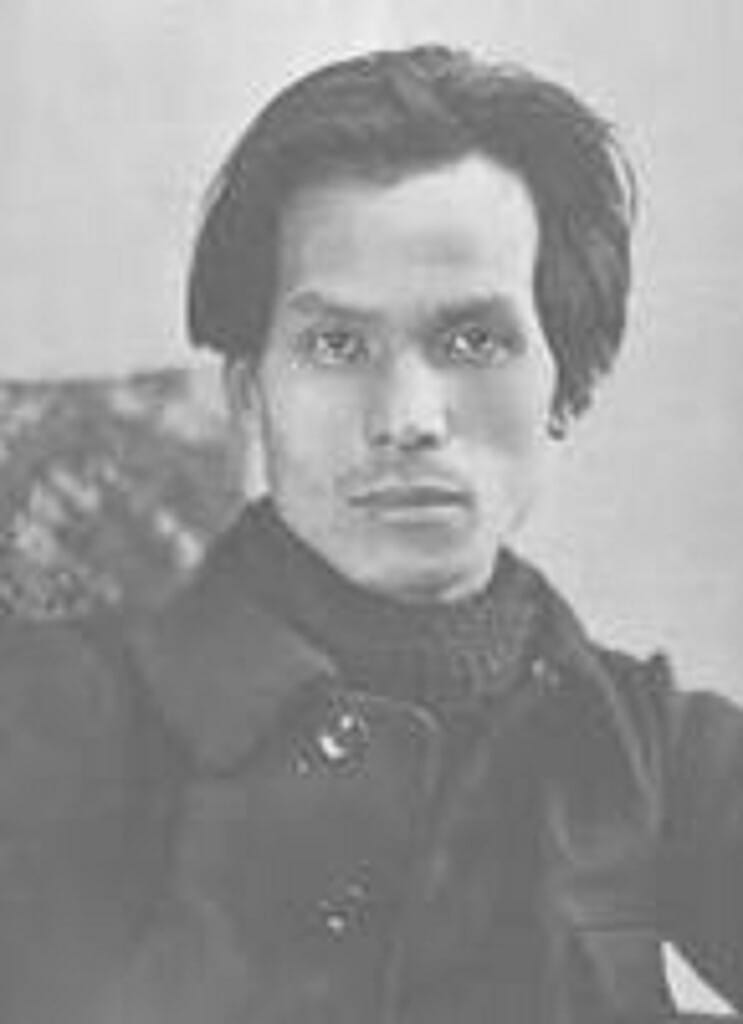

旧制北野中学(現・大阪府立北野高等学校)を卒業した後、1918年(大正7年)には吉薗周蔵の斡旋で東京美術学校(現・東京藝術大学)西洋画科に入学し、引き続き藤島武二に師事、1923年(大正12年)に同校を卒業した。東京美術学校では、卒業に際し自画像を描いて母校に寄付することがならわしになっており、佐伯の自画像も現存している。

![]()

鋭い眼光が印象的なこの自画像は、作風の面では印象派風の穏やかなもので、後のパリ滞在中の佐伯の作風とはかなり異なっている。なお、在学中に結婚した佐伯の妻・佐伯米子(旧姓・池田)も絵を描き、二科展などにも入選していた。

![]()

佐伯はその後満30歳で死去するまでの6年足らずの画家生活の間、2回パリに滞在し、代表作の多くはパリで描かれている。第1回のパリ渡航は1924年(大正13年)1月から1926年1月までで、約2年の滞在であった。1924年のある時(初夏とされる)、佐伯はパリ郊外のオーヴェル=シュル=オワーズ(ゴッホの終焉の地として知られる)に、フォーヴィスムの画家モーリス・ド・ヴラマンクを訪ねた。佐伯は持参した自作『裸婦』を見せたところ、ヴラマンクに「このアカデミックめ!」と一蹴され、強いショックを受けたとされる(その後、何度かヴラマンクの下に足を運んでいる)。事実、この頃から佐伯の画風は変化し始める。この第一次滞仏時の作品の多くはパリの街頭風景を描いたもので、ヴラマンクとともにユトリロの影響が明らかである。佐伯はパリに長く滞在することを望んでいたが、佐伯の健康を案じた家族らの説得に応じ、1926年にいったん日本へ帰国した。パリでの友人である前田寛治、里見勝蔵、小島善太郎らと「1930年協会」を結成する。

![]()

2度目の滞仏はそれから間もない1927年(昭和2年)8月からであり、佐伯はその後ふたたび日本の土を踏むことはなかった。佐伯は旺盛に制作を続けていたが、1928年3月頃より持病の結核が悪化したほか、精神面でも不安定となった。

![]()

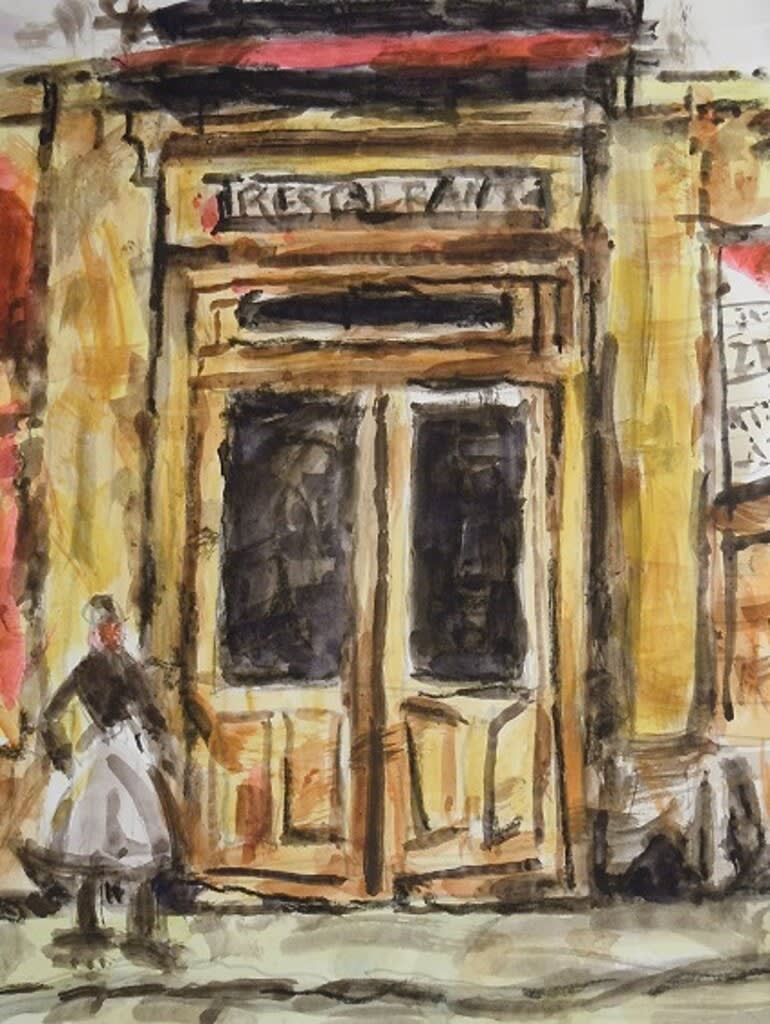

下記の作品「黄色いレストラン」が屋外で描いた最後の作品で佐伯祐三が「描ききった」と家族に説明していたようです。この「黄色いレストラン」は冒頭に記述のように1928年3月に描いている戸外制作最後の作品とされています。病床にあった佐伯祐三が山田新一に「この絵は『扉』とともに最高に自信のある作品だから、絶対に売ったりしないように。」と言い残した作品です。

![]()

この扉という作品は下記の作品で、同じく1928年に描かれています。ドアの向こうには暗闇を想像させ、すぐ近くに迫っている死に直面しつつ、それでも絵を描いていく強い意志というものをこの扉に感じるのです。

![]()

屋内ではその後も偶然訪れた郵便配達夫をモデルに油絵2点、グワッシュ1点を描く(この郵便配達夫は後にも先にもこの時にしか姿を見せなかったことから、佐伯の妻はあの人は神様だったのではないか、と語っている)。

![]()

自殺未遂を経て、ヌイイ=シュル=マルヌのセーヌ県立ヴィル・エヴラール精神病院に入院。一切の食事を拒み、同年8月16日、妻が娘の看病をしていたので妻に看取られることなく衰弱死した。墓所は生家である大阪市の光徳寺と東京都千代田区の心法寺。

山発産業創業者の山本発次郎が佐伯の画を熱心に収集し、戦時中にはコレクションの疎開を行った。しかしそれでも空襲により収集作品8割は灰となり失われた。現在、佐伯の作品は大阪中之島美術館準備室50点、和歌山県立近代美術館14点など、日本各地の34か所に所蔵されている。

*********************************************

佐伯祐三の生涯は30年と4ヶ月たらずという短いものであり、さらに芸術家としての活動は5年にみたない一瞬の光芒に過ぎませんでした。アカデミックなものを放棄してフォーヴィズムへ向かおうとする芸術家の苦闘は、時に闘病しつつ画業にむかい、この短時日に描いた作品数は意外に多くあったものと推定されています。

![]()

確かに、佐伯祐三の画に対する妻「米子加筆、創作」であるという疑義、そして贋作事件があるようですが、こうした疑義は佐伯の画業をおとしめるものではないと現在では評価されているようです。

興味深いのは「米子加筆、創作であるという疑義」と「贋作事件」ですね。

まずは「妻の米子加筆疑惑」です。

*********************************************

妻米子による加筆疑惑

夫より上手かった?と言われる米子夫人が佐伯の絵に筆を加えていたのではないかという疑惑がありました。

妻の米子夫人については「....米子夫人がこの人の傍で、哀しいまでに美しいことが、心を揺すった。この人は若い画家らしく、無造作に粗末な黒い服を着て疲れた労働者そっくりだが、米子は貴婦人のように絹物の和服に美しい被服を着て、白足袋に草履をはき、左足が少し不自由なためか、黒塗りの杖で左脇を支えて歩いていた。それにエロチックな美がこぼれるようで、往きこうフランス人が目を見張り、必ず振り返って見たものだ。」と芹沢光治良が著しているように美しい人であったようです。

![]()

![]()

米子夫人の手紙には「秀丸(佐伯の幼名)そのままの絵では誰も買って下さらないので私が手をいれておりますのよ。秀丸もそれをのぞんでおりましたし。 あなたもそのことをよくご存知でしょう。秀丸そのままの絵に一寸手をくわえるだけのことですのよ。こつがありますから私、苦労致しましたがのみこみましたのよ。それは見違えるほどになりますから。画づらの絵の具や下地が厚いものにはガッシュというものをつかい画づらをととのへ、また秀丸の絵の具で書き加えますでしょう。すこしもかわりなく、よくなりますのよ。.....秀丸(佐伯の幼名)はほとんど仕上げまで出来なかったのです。.....私が仕上げればすぐに売れる画になりますのよ。すべての絵を手直ししてきちんと画会をしたいのです。...。」という画家でもあった米子夫人本人が自分が加筆したことを何回も書いた手紙があるという情報もあり、この手紙については筆跡鑑定では米子夫人の真筆とされるという記事もありますが、真実かは不明です。

![]()

彼女は佐伯が屋外で描いて来た作品をアトリエで仕上げていたということで、特に建物の太く黒い線や輪郭は彼女の手によるものとし、関東大震災で彼女の実家の商売も不調になり絵を売る必要があったために、佐伯の絵が売れないことに不満で加筆したともいわれています。さらには米子は生活のために、佐伯君の死後も残った描きかけの絵に加筆を続けていたという記事もあります。

贋作事件と合い絡めるとこれが事実なら、売れるように妻の加筆した絵が真作で、米子と別居中に米子に知らせずに日本に送られ、70年以上も放置され、額装も修復されていない汚れた祐三自身の描いた絵が贋作とされている可能性があります。

この妻米子の加筆問題が明白となれば今まで佐伯作品として各地の美術館に収められていたものが疑惑品として美術館から画商に返却を求められる可能性があり、画商にとってこれは死活問題となりかねません。

なお佐伯祐三の新たな恋人である千代子への置き手紙には「今日朝、俺は離別を決めました。米子サンに リベツの事 云いました。俺のリベツは、俺の画をもっと良くするためです。米子サンから タブローのこと、口出しされないためです。荻須と千代子サンともへだてた 俺の仕事のためです。俺の命のためです。」とあるともされますが、真実は不明です。

米子と別居し死期の近づいた佐伯祐三は、薩摩治郎八の妻であり、パリ社交界のアイドルであった千代子に恋をします。モンパルナスの同じアパートに住んでいた佐伯は、米子と暮らす三階から二階にある千代子のアトリエへ降りて独自の画風を模索していました。

「荻須の事は心配ないと思います。前にパリに来たころの俺の画に良く似た タブロー描くのは米子サンが描いてはるからやけど心配ないです。荻須は頭のええ男やから、その内はっきりさせるでしょう。自分のもの 描かねばいかん事に 気が付くやろから、そしたら米子サンに 自分でしらすと思う。それ迄 俺は気がつかん事がいいのです。荻須がええもん描いても、心配しないで下さい。荻須に負けたら、それは仕方ない事と思うています。」この記述はそのころ、米子は弥智子を新居に置いたまま、モンマルトルの荻須高徳のアパートへ行ってしまっており佐伯は幼い智弥子の世話を千代子に頼む事になっていた状況によると思われませんでしたすがこの手紙も真実かどうかは不明です。ただ最後は佐伯祐三は米子の食事を拒み衰弱し、愛するパリで天国に逝きました

「郵便配達人」は、佐伯が病身をおしてブールヴアールの二階アトリエに行った時、たまたま郵便を届けに来た、髭の美しい配達夫に出会い、モデルを頼むことができたそうです。この「郵便配達夫」が米子によって絶筆とされていますが、実際は愛する薩摩千代子の肖像画であったというか考察もあるそうです。佐伯、米子夫人、薩摩治郎八、千代子夫人、荻須高徳、藤田嗣治などなど、そうそうたる面々の人間模様というか佐伯祐三をとりまく人の相関はかなり複雑だったのでしょう。

*洋画家の女性関係を含めた経歴にはびっくりすることが多いですね。

「米子加筆説」についての否定意見では「下層が濡れている間の上層の線描は単独者でなくては不可能な仕上がりであること、その濡れている下層の色面を引きずりながら引かれているその筆跡が画面で明確に見られること、すなわち一気呵成に仕上げられた、加筆の余地のない画面であり、加筆はまったく根拠のないものである。」とあります。

*********************************************

「米子加筆説」はスキャンダルとしては面白いのでしょうが、否定的な意見が多いと思われますし、現在では佐伯祐三の作品への評価にはなんら影響していないようです。。

一方で佐伯祐三の絵には、美術史上に残る「贋作事件」がありました。概略は下記のとおりのようです。

*********************************************

岩手県で、佐伯祐三の未発見の絵が出てきたことからこの事件は始まります。これらは、仕上げられた絵ではなく、初期の段階あるいは未完成の絵と見られる油絵でしたが、佐伯祐三は元来速筆の人で作画が非常に早く、いわゆる素描やデッサン、下絵といったものが今まで少なく不思議がられていました。今回がそれにあたる物ではないかともされる意見もありまいしたが、一方で今までの佐伯作品とは全く印象が異なるもの、出来の劣る作品?であるという疑惑があがります。

事件の経過は次のとおりのようです。

平成6年、岩手県遠野市に住む主婦(吉薗明子氏)が福井県武生市に未公開の佐伯祐三の作品38点を寄贈することになりました。寄贈を受ける武生市は美術界の大御所、河北倫明氏を座長とした選定委員会を設置して調査した結果、12月18日寄贈作品は真作であると判断されたそうです。

選定委員は、以下のメンバーです。

座長:河北倫明(美術館連絡協議会理事長)

委員:富山秀男(京都国立近代美術館館長)

陰里鉄郎(横浜市立美術館長)

西川新次(慶応大学名誉教授)

三輪英夫(東京国立文化財研究所美術部第二研究所長)

メンバーのうち西川氏は仏教美術が専門であり武生市出身ということで館長就任が予定されていました。しかし、それ以外のメンバーはいずれも日本近代美術史研究を代表する方ばかりです。特に座長の河北氏は東京美術倶楽部の顧問でもあり美術界、画商の両方に大きな影響力を持っていました。

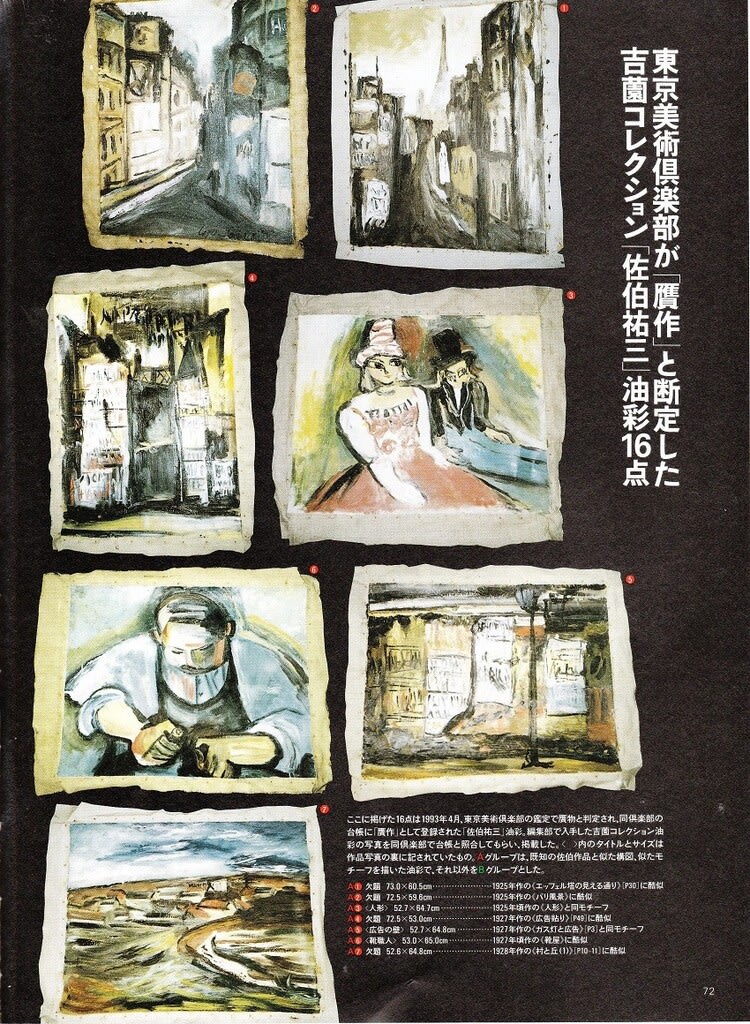

![]()

ところが、12月25日画商の団体である東京美術倶楽部がこの佐伯作品を贋作であると発表した所からこの事件が始まります。

東京美術倶楽部は、贋作の根拠として、

1) キャンバスがテトロンを含んでいる

2) 絵の具が酸化していない

3) 画布に打ち付けたくぎは顕微鏡検査ではさびていない

の三点をあげました。

この贋作発表の翌日である12月26日、東京美術倶楽部の三谷会長、鑑定委員の長谷川徳七氏、美津島徳蔵氏の3人は選定委員座長である河北氏を訪れ、会談を行いました。会談後、河北氏は次の2点を提案します。

1)美術市場を混乱させないため、寄贈絵画と資料を市場に出さず、凍結する

2)寄贈絵画38点から数点を選び、第3者機関で科学的な調査をする

その後、武生市が平成7年2月に贋作の根拠の1つであるテトロンの混入の調査を行い、キャンバスの材質は麻との検査結果が出て「テトロン説」は崩壊します。それにも関わらず、河北氏が病床に倒れたことをきっかけとして贋作の意見が盛り返し、選定委員までもが贋作よりに傾いていきます(河北氏は、平成7年10月に逝去)。結局、武生市も選定委員の流れに乗ってしまい「贋作」と判断して寄贈話はご破算になってしまいました。

なお贋作とする意見には「武生市に提示された佐伯作品とされる38点は、誠に出来の悪いお粗末なもので、ちょっと絵を知っている人が見たら、たちどころに贋作と見破られるようなものであったようだ。しかし、現実に真作を主張したその筋の専門家と言われる人が何人かいた。東京美術倶楽部からの異議が出てこなかったなら、そのまま美術館に収まったかもしれない。それはそれで問題だが、市場側が贋作を主張したのも、その立場での思惑によるものだろう。」という意見があります。

*********************************************

現在は大筋で武生市に提示された佐伯作品とされる38点は贋作と考えられてるものと思われます。

ともかく著名な画家、高価な作品群には贋作疑惑が常につきまといますね。画家には女性関係のスキャンダルも・・・。人間の生き様は常に欲との戦いなのかもしれません。私利私欲ほど見苦しいものはないのでしょう。反省・・・![]()

A PARISU 伝佐伯祐三画

油彩額装 右下サイン 裏面サイン 1928年作 誂タトウ+黄袋

画サイズP2号:横*縦 全体サイズ:横230*縦155

油彩には素人ですが、筆致がおとなしすぎるように思われます。

サインも違う??

額や描かれた板は古いようです。本作品はサインにある年号から佐伯祐三が亡くなった年の作とされるでしょうが、前述のようにサインも違い、画風も異なることから贋作と判断している作品です。

佐伯祐三は1928年3月に描かれた「黄色いレストラン」を最後にして戸外では作品を描いていません。よって本作品が1928年ならそれ以前の寒い頃になりますが・・。

せっかくですので、授業料として佐伯祐三の画歴は調べてみました。

*********************************************

佐伯 祐三(さえき ゆうぞう):1898年4月28日 ~1928年8月16日。大正・昭和初期の洋画家。大阪府大阪市出身。

佐伯は画家としての短い活動期間の大部分をパリのモンパルナス等で過ごし、フランスで客死した。佐伯の作品はパリの街角、店先などを独特の荒々しいタッチで描いたものが多い。佐伯の風景画にはモチーフとして文字の登場するものが多く、街角のポスター、看板等の文字を造形要素の一部として取り入れている点が特色である。作品の大半は都市風景だが、人物画、静物画等もある。

佐伯は1898年(明治31年)、大阪府西成郡中津村(現大阪市北区中津二丁目)にある光徳寺の男4人女3人の兄弟の次男として生まれた。1917年(大正6年)東京の小石川(現・文京区)にあった川端画学校に入り、藤島武二に師事する。

旧制北野中学(現・大阪府立北野高等学校)を卒業した後、1918年(大正7年)には吉薗周蔵の斡旋で東京美術学校(現・東京藝術大学)西洋画科に入学し、引き続き藤島武二に師事、1923年(大正12年)に同校を卒業した。東京美術学校では、卒業に際し自画像を描いて母校に寄付することがならわしになっており、佐伯の自画像も現存している。

鋭い眼光が印象的なこの自画像は、作風の面では印象派風の穏やかなもので、後のパリ滞在中の佐伯の作風とはかなり異なっている。なお、在学中に結婚した佐伯の妻・佐伯米子(旧姓・池田)も絵を描き、二科展などにも入選していた。

佐伯はその後満30歳で死去するまでの6年足らずの画家生活の間、2回パリに滞在し、代表作の多くはパリで描かれている。第1回のパリ渡航は1924年(大正13年)1月から1926年1月までで、約2年の滞在であった。1924年のある時(初夏とされる)、佐伯はパリ郊外のオーヴェル=シュル=オワーズ(ゴッホの終焉の地として知られる)に、フォーヴィスムの画家モーリス・ド・ヴラマンクを訪ねた。佐伯は持参した自作『裸婦』を見せたところ、ヴラマンクに「このアカデミックめ!」と一蹴され、強いショックを受けたとされる(その後、何度かヴラマンクの下に足を運んでいる)。事実、この頃から佐伯の画風は変化し始める。この第一次滞仏時の作品の多くはパリの街頭風景を描いたもので、ヴラマンクとともにユトリロの影響が明らかである。佐伯はパリに長く滞在することを望んでいたが、佐伯の健康を案じた家族らの説得に応じ、1926年にいったん日本へ帰国した。パリでの友人である前田寛治、里見勝蔵、小島善太郎らと「1930年協会」を結成する。

2度目の滞仏はそれから間もない1927年(昭和2年)8月からであり、佐伯はその後ふたたび日本の土を踏むことはなかった。佐伯は旺盛に制作を続けていたが、1928年3月頃より持病の結核が悪化したほか、精神面でも不安定となった。

下記の作品「黄色いレストラン」が屋外で描いた最後の作品で佐伯祐三が「描ききった」と家族に説明していたようです。この「黄色いレストラン」は冒頭に記述のように1928年3月に描いている戸外制作最後の作品とされています。病床にあった佐伯祐三が山田新一に「この絵は『扉』とともに最高に自信のある作品だから、絶対に売ったりしないように。」と言い残した作品です。

この扉という作品は下記の作品で、同じく1928年に描かれています。ドアの向こうには暗闇を想像させ、すぐ近くに迫っている死に直面しつつ、それでも絵を描いていく強い意志というものをこの扉に感じるのです。

屋内ではその後も偶然訪れた郵便配達夫をモデルに油絵2点、グワッシュ1点を描く(この郵便配達夫は後にも先にもこの時にしか姿を見せなかったことから、佐伯の妻はあの人は神様だったのではないか、と語っている)。

自殺未遂を経て、ヌイイ=シュル=マルヌのセーヌ県立ヴィル・エヴラール精神病院に入院。一切の食事を拒み、同年8月16日、妻が娘の看病をしていたので妻に看取られることなく衰弱死した。墓所は生家である大阪市の光徳寺と東京都千代田区の心法寺。

山発産業創業者の山本発次郎が佐伯の画を熱心に収集し、戦時中にはコレクションの疎開を行った。しかしそれでも空襲により収集作品8割は灰となり失われた。現在、佐伯の作品は大阪中之島美術館準備室50点、和歌山県立近代美術館14点など、日本各地の34か所に所蔵されている。

*********************************************

佐伯祐三の生涯は30年と4ヶ月たらずという短いものであり、さらに芸術家としての活動は5年にみたない一瞬の光芒に過ぎませんでした。アカデミックなものを放棄してフォーヴィズムへ向かおうとする芸術家の苦闘は、時に闘病しつつ画業にむかい、この短時日に描いた作品数は意外に多くあったものと推定されています。

確かに、佐伯祐三の画に対する妻「米子加筆、創作」であるという疑義、そして贋作事件があるようですが、こうした疑義は佐伯の画業をおとしめるものではないと現在では評価されているようです。

興味深いのは「米子加筆、創作であるという疑義」と「贋作事件」ですね。

まずは「妻の米子加筆疑惑」です。

*********************************************

妻米子による加筆疑惑

夫より上手かった?と言われる米子夫人が佐伯の絵に筆を加えていたのではないかという疑惑がありました。

妻の米子夫人については「....米子夫人がこの人の傍で、哀しいまでに美しいことが、心を揺すった。この人は若い画家らしく、無造作に粗末な黒い服を着て疲れた労働者そっくりだが、米子は貴婦人のように絹物の和服に美しい被服を着て、白足袋に草履をはき、左足が少し不自由なためか、黒塗りの杖で左脇を支えて歩いていた。それにエロチックな美がこぼれるようで、往きこうフランス人が目を見張り、必ず振り返って見たものだ。」と芹沢光治良が著しているように美しい人であったようです。

米子夫人の手紙には「秀丸(佐伯の幼名)そのままの絵では誰も買って下さらないので私が手をいれておりますのよ。秀丸もそれをのぞんでおりましたし。 あなたもそのことをよくご存知でしょう。秀丸そのままの絵に一寸手をくわえるだけのことですのよ。こつがありますから私、苦労致しましたがのみこみましたのよ。それは見違えるほどになりますから。画づらの絵の具や下地が厚いものにはガッシュというものをつかい画づらをととのへ、また秀丸の絵の具で書き加えますでしょう。すこしもかわりなく、よくなりますのよ。.....秀丸(佐伯の幼名)はほとんど仕上げまで出来なかったのです。.....私が仕上げればすぐに売れる画になりますのよ。すべての絵を手直ししてきちんと画会をしたいのです。...。」という画家でもあった米子夫人本人が自分が加筆したことを何回も書いた手紙があるという情報もあり、この手紙については筆跡鑑定では米子夫人の真筆とされるという記事もありますが、真実かは不明です。

彼女は佐伯が屋外で描いて来た作品をアトリエで仕上げていたということで、特に建物の太く黒い線や輪郭は彼女の手によるものとし、関東大震災で彼女の実家の商売も不調になり絵を売る必要があったために、佐伯の絵が売れないことに不満で加筆したともいわれています。さらには米子は生活のために、佐伯君の死後も残った描きかけの絵に加筆を続けていたという記事もあります。

贋作事件と合い絡めるとこれが事実なら、売れるように妻の加筆した絵が真作で、米子と別居中に米子に知らせずに日本に送られ、70年以上も放置され、額装も修復されていない汚れた祐三自身の描いた絵が贋作とされている可能性があります。

この妻米子の加筆問題が明白となれば今まで佐伯作品として各地の美術館に収められていたものが疑惑品として美術館から画商に返却を求められる可能性があり、画商にとってこれは死活問題となりかねません。

なお佐伯祐三の新たな恋人である千代子への置き手紙には「今日朝、俺は離別を決めました。米子サンに リベツの事 云いました。俺のリベツは、俺の画をもっと良くするためです。米子サンから タブローのこと、口出しされないためです。荻須と千代子サンともへだてた 俺の仕事のためです。俺の命のためです。」とあるともされますが、真実は不明です。

米子と別居し死期の近づいた佐伯祐三は、薩摩治郎八の妻であり、パリ社交界のアイドルであった千代子に恋をします。モンパルナスの同じアパートに住んでいた佐伯は、米子と暮らす三階から二階にある千代子のアトリエへ降りて独自の画風を模索していました。

「荻須の事は心配ないと思います。前にパリに来たころの俺の画に良く似た タブロー描くのは米子サンが描いてはるからやけど心配ないです。荻須は頭のええ男やから、その内はっきりさせるでしょう。自分のもの 描かねばいかん事に 気が付くやろから、そしたら米子サンに 自分でしらすと思う。それ迄 俺は気がつかん事がいいのです。荻須がええもん描いても、心配しないで下さい。荻須に負けたら、それは仕方ない事と思うています。」この記述はそのころ、米子は弥智子を新居に置いたまま、モンマルトルの荻須高徳のアパートへ行ってしまっており佐伯は幼い智弥子の世話を千代子に頼む事になっていた状況によると思われませんでしたすがこの手紙も真実かどうかは不明です。ただ最後は佐伯祐三は米子の食事を拒み衰弱し、愛するパリで天国に逝きました

「郵便配達人」は、佐伯が病身をおしてブールヴアールの二階アトリエに行った時、たまたま郵便を届けに来た、髭の美しい配達夫に出会い、モデルを頼むことができたそうです。この「郵便配達夫」が米子によって絶筆とされていますが、実際は愛する薩摩千代子の肖像画であったというか考察もあるそうです。佐伯、米子夫人、薩摩治郎八、千代子夫人、荻須高徳、藤田嗣治などなど、そうそうたる面々の人間模様というか佐伯祐三をとりまく人の相関はかなり複雑だったのでしょう。

*洋画家の女性関係を含めた経歴にはびっくりすることが多いですね。

「米子加筆説」についての否定意見では「下層が濡れている間の上層の線描は単独者でなくては不可能な仕上がりであること、その濡れている下層の色面を引きずりながら引かれているその筆跡が画面で明確に見られること、すなわち一気呵成に仕上げられた、加筆の余地のない画面であり、加筆はまったく根拠のないものである。」とあります。

*********************************************

「米子加筆説」はスキャンダルとしては面白いのでしょうが、否定的な意見が多いと思われますし、現在では佐伯祐三の作品への評価にはなんら影響していないようです。。

一方で佐伯祐三の絵には、美術史上に残る「贋作事件」がありました。概略は下記のとおりのようです。

*********************************************

岩手県で、佐伯祐三の未発見の絵が出てきたことからこの事件は始まります。これらは、仕上げられた絵ではなく、初期の段階あるいは未完成の絵と見られる油絵でしたが、佐伯祐三は元来速筆の人で作画が非常に早く、いわゆる素描やデッサン、下絵といったものが今まで少なく不思議がられていました。今回がそれにあたる物ではないかともされる意見もありまいしたが、一方で今までの佐伯作品とは全く印象が異なるもの、出来の劣る作品?であるという疑惑があがります。

事件の経過は次のとおりのようです。

平成6年、岩手県遠野市に住む主婦(吉薗明子氏)が福井県武生市に未公開の佐伯祐三の作品38点を寄贈することになりました。寄贈を受ける武生市は美術界の大御所、河北倫明氏を座長とした選定委員会を設置して調査した結果、12月18日寄贈作品は真作であると判断されたそうです。

選定委員は、以下のメンバーです。

座長:河北倫明(美術館連絡協議会理事長)

委員:富山秀男(京都国立近代美術館館長)

陰里鉄郎(横浜市立美術館長)

西川新次(慶応大学名誉教授)

三輪英夫(東京国立文化財研究所美術部第二研究所長)

メンバーのうち西川氏は仏教美術が専門であり武生市出身ということで館長就任が予定されていました。しかし、それ以外のメンバーはいずれも日本近代美術史研究を代表する方ばかりです。特に座長の河北氏は東京美術倶楽部の顧問でもあり美術界、画商の両方に大きな影響力を持っていました。

ところが、12月25日画商の団体である東京美術倶楽部がこの佐伯作品を贋作であると発表した所からこの事件が始まります。

東京美術倶楽部は、贋作の根拠として、

1) キャンバスがテトロンを含んでいる

2) 絵の具が酸化していない

3) 画布に打ち付けたくぎは顕微鏡検査ではさびていない

の三点をあげました。

この贋作発表の翌日である12月26日、東京美術倶楽部の三谷会長、鑑定委員の長谷川徳七氏、美津島徳蔵氏の3人は選定委員座長である河北氏を訪れ、会談を行いました。会談後、河北氏は次の2点を提案します。

1)美術市場を混乱させないため、寄贈絵画と資料を市場に出さず、凍結する

2)寄贈絵画38点から数点を選び、第3者機関で科学的な調査をする

その後、武生市が平成7年2月に贋作の根拠の1つであるテトロンの混入の調査を行い、キャンバスの材質は麻との検査結果が出て「テトロン説」は崩壊します。それにも関わらず、河北氏が病床に倒れたことをきっかけとして贋作の意見が盛り返し、選定委員までもが贋作よりに傾いていきます(河北氏は、平成7年10月に逝去)。結局、武生市も選定委員の流れに乗ってしまい「贋作」と判断して寄贈話はご破算になってしまいました。

なお贋作とする意見には「武生市に提示された佐伯作品とされる38点は、誠に出来の悪いお粗末なもので、ちょっと絵を知っている人が見たら、たちどころに贋作と見破られるようなものであったようだ。しかし、現実に真作を主張したその筋の専門家と言われる人が何人かいた。東京美術倶楽部からの異議が出てこなかったなら、そのまま美術館に収まったかもしれない。それはそれで問題だが、市場側が贋作を主張したのも、その立場での思惑によるものだろう。」という意見があります。

*********************************************

現在は大筋で武生市に提示された佐伯作品とされる38点は贋作と考えられてるものと思われます。

ともかく著名な画家、高価な作品群には贋作疑惑が常につきまといますね。画家には女性関係のスキャンダルも・・・。人間の生き様は常に欲との戦いなのかもしれません。私利私欲ほど見苦しいものはないのでしょう。反省・・・