まだ一人では立って歩けない息子とお買い物・・、日曜大工の店で骨董の修理用の材料を買いに・・。のんびりとゆっくりと歩きます。親子は足が短いゆえに??

人生は「対」というものが常に大切。

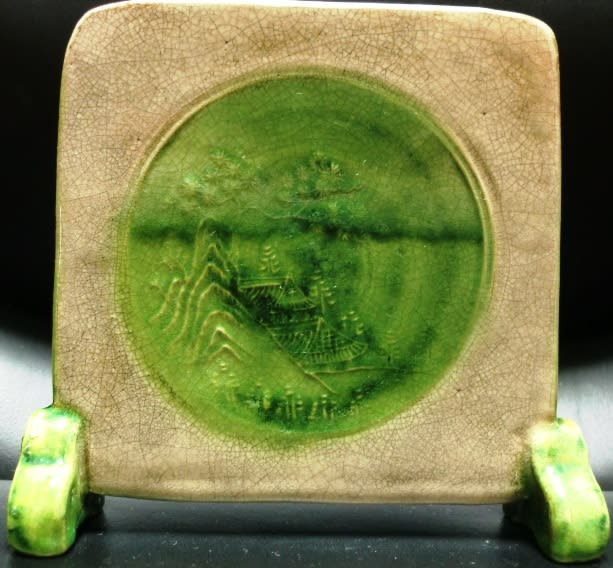

![]()

「真野暁亭」という画家を知っている人はわりと多いと思いますが、かの河鍋暁斎の弟子として認識している人がほとんどのように思います。河鍋暁斎とは画風がかなり違いますので、弟子であることは事実ですが、絵の内容についてはまったく違うと思っていいでしょう。

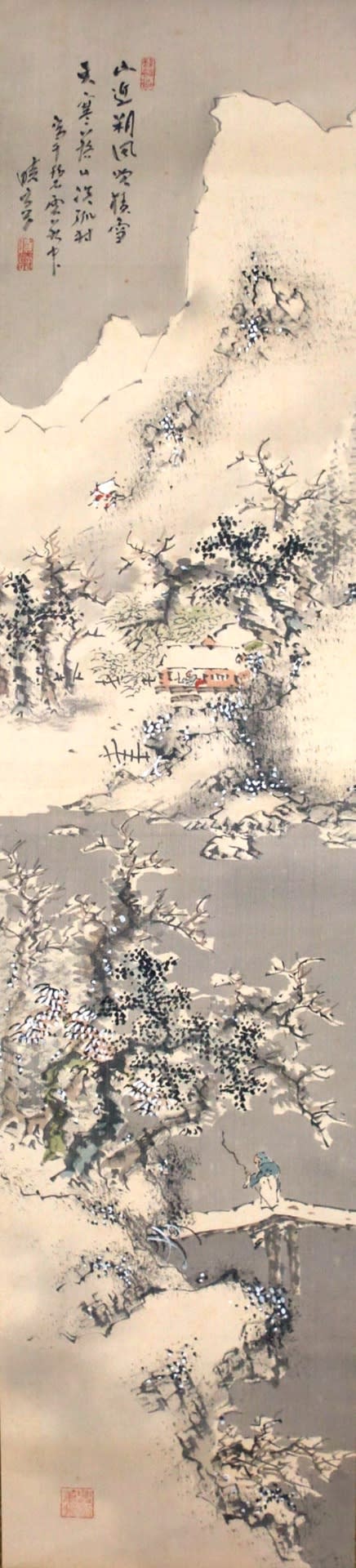

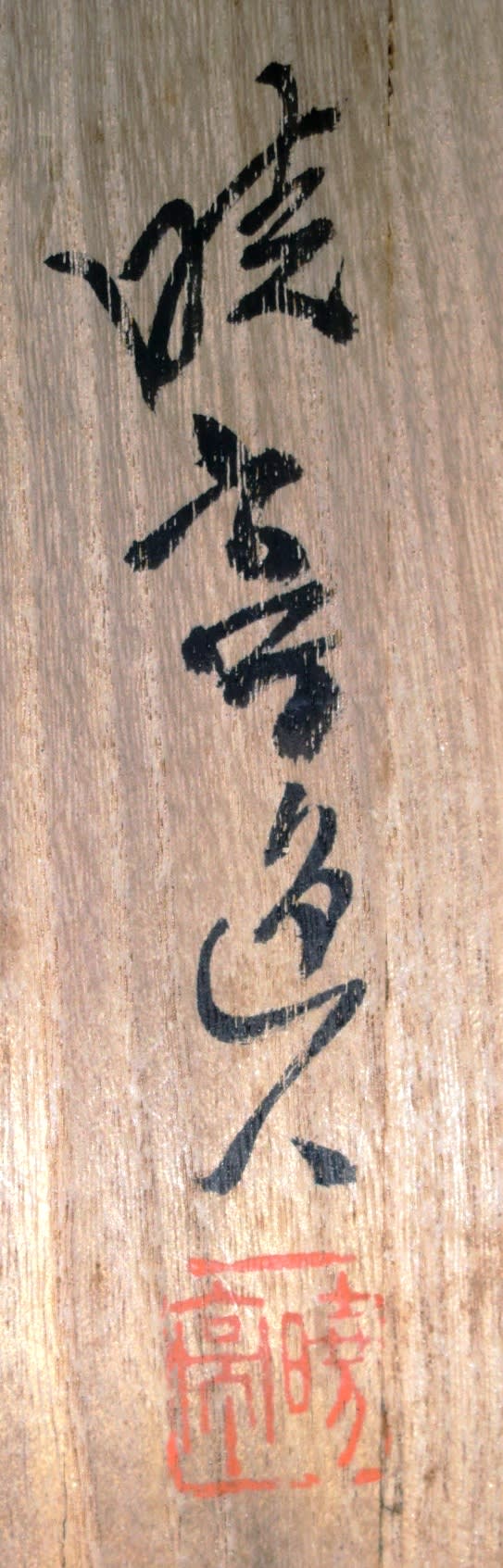

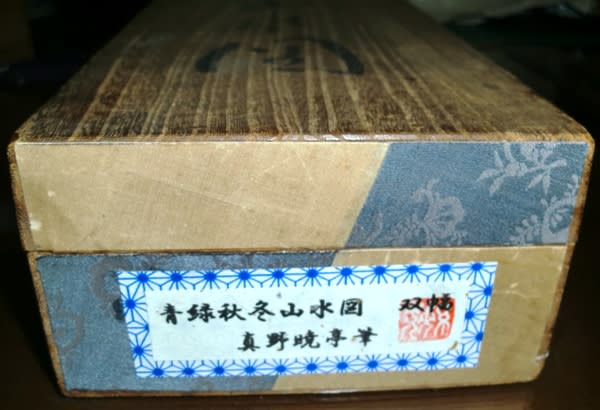

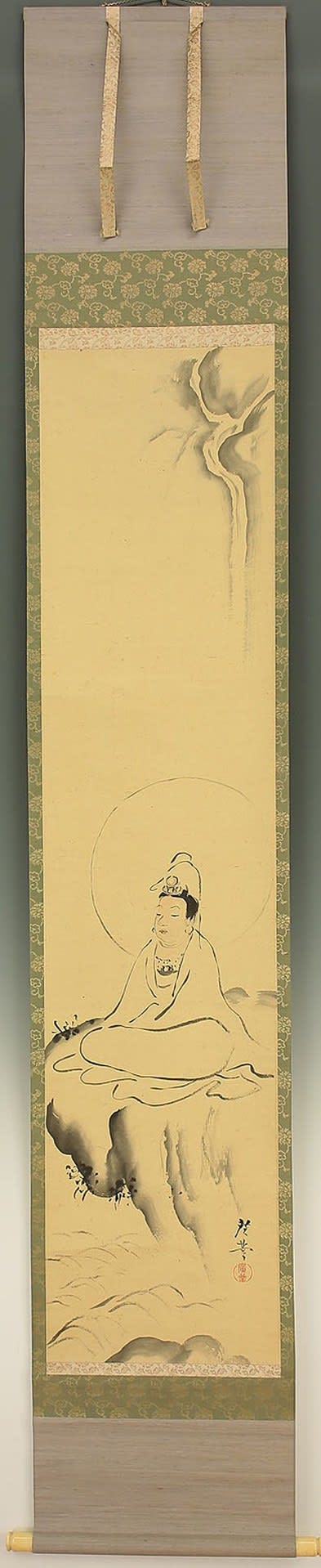

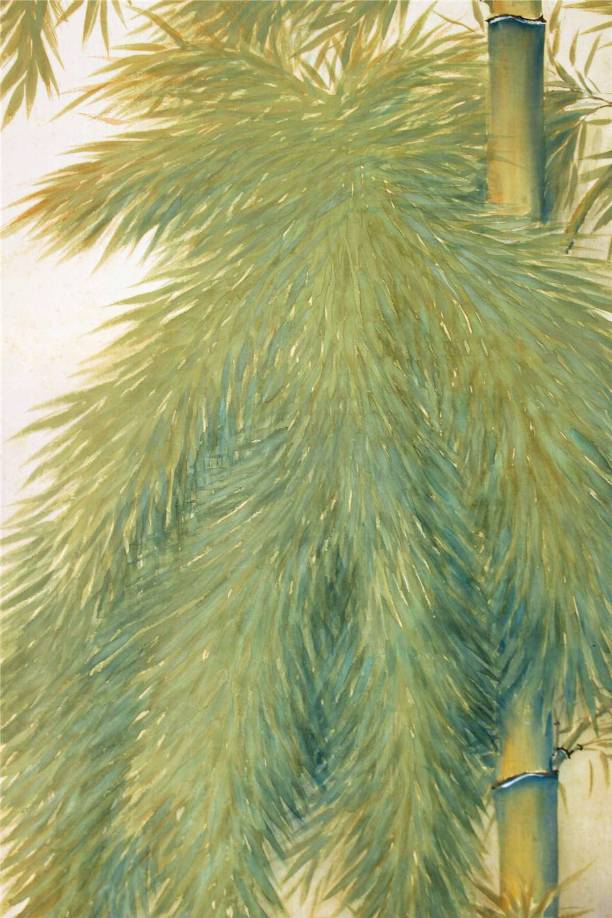

青緑秋冬山水図双幅 真野暁亭筆

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦1820*横336 画サイズ:縦1064*横241

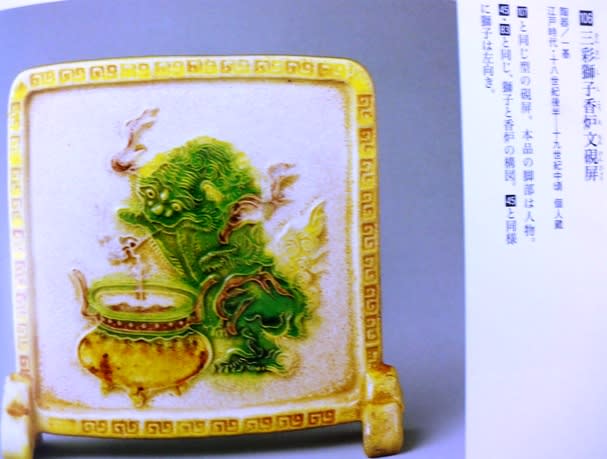

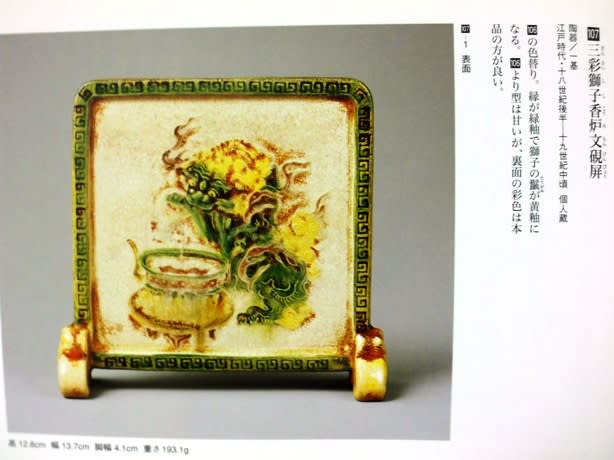

![]()

この作品の愉しみはなんといっても双幅を並べての構図と色彩の対比でしょうね

![]()

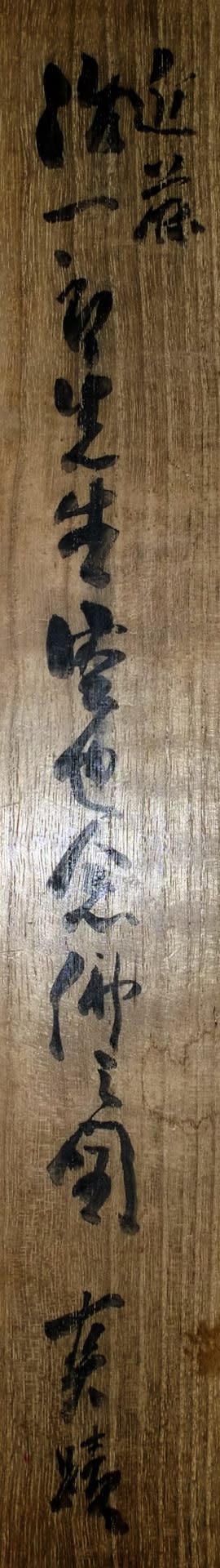

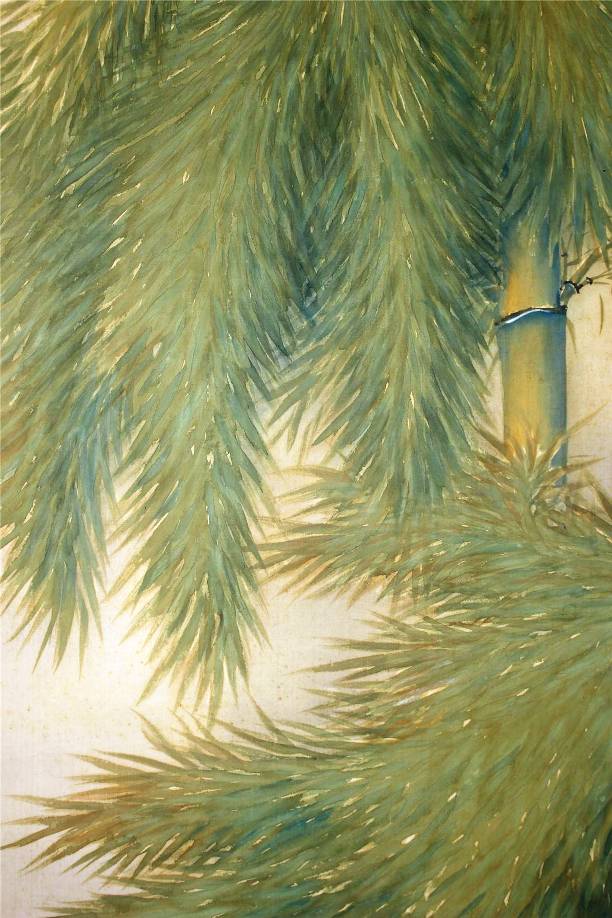

双幅の山水画ですが、本日は「秋図」です。「秋図」、「冬図」ともに賛があります。

「秋図 「遊印押印 両岸楓林黄□□ 一渓□□舞秋風 写千碧雲楼仲 暁亭 押印」→「遊印押印 両岸楓林黄□□ 一渓落葉舞秋風 写千碧雲楼仲 暁亭 押印」というコメントあり(2015年5月18日)

![]()

青緑山水画ですね。

![]()

共箱仕立てです。

![]()

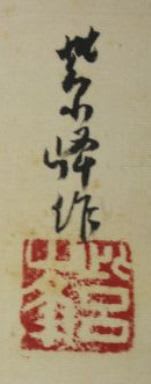

遊印があります。

![]()

******************************************

真野 暁亭(まの きょうてい、):明治7年(1874年)2月11日~昭和9年(1934年)8月10日)は、明治時代の浮世絵師、日本画家。河鍋暁斎及び久保田米僊の門人。ただし、暁斎死後に米僊に入門したというのは飯島虚心『河鍋暁斎翁伝』が出典であるが、真野家の資料や伝承にその事実は見られない。姓は真野、名は八十五郎。父の真野暁柳(八十吉)も暁斎の弟子。日本画家の真野松司は長男、真野満は次男である。江戸川橋に生まれる。江戸時代より実家は質屋をしていた。

![]()

暁斎画塾での修行時代:幼少時から絵を好み、明治17年(1884年)3月、10歳で父に連れられ暁斎に入門。暁斎に入門して暫く後、暁亭は暁斎の内弟子となり、河鍋家に寝泊りしていたといわれる。『河鍋暁斎絵日記』の明治17年8月14日の絵に、河鍋暁翠らとともに枕を並べている様子も描かれている。狩野派の技法を修め、山水画、人物画を能くした。明治20年(1887年)から明治22年(1889年)頃には、暁亭15歳ほどにして、辻暁夢や浪野東助や鹿嶋清兵衛、和田維四郎の書画会に暁斎、暁翠と一緒に出席、一回あたり「20銭」という画料を得るほどになっていた。明治22年4月、暁亭15歳の時に師暁斎が亡くなった後も、河鍋暁雲・暁翠・土屋暁春ら先輩が内国勧業博覧会や日本美術展覧会で活躍するのとは対照的に、絵画修行に励む。明治26年(1893年)には京阪方面へ旅行し、西方寺(茨木市)や九品寺、月照寺などに参拝、スケッチを残している。暁亭は終業熱心で、鹿嶋清兵衛は「暁亭は勉強家なり」と評している。

![]()

美術展覧会への出品活動:明治27年(1894年)の日本青年絵画協会第3回絵画共進会に「虎図」を出品し三等褒状を受賞する。明治34年(1901年)11月の絵画研究会に「塔図」を出品、三等賞銅印を得ている。翌明治35年(1902年)4月には「布袋図」を出品し、褒状一等を受賞した。また、明治34年の美術展覧会に、自らの出品ではなかったが藤井祐敬という人が出品した暁亭の「謡曲百萬図」が二等銀賞を受賞している。また、日月会、大東絵画協会、巽画会会員になっている。明治40年(1907年)、東京勧業博覧会に「愛児」を出品、三等賞牌受賞。文展開設では正派同志会(旧派)結成に評議員として参加した。この後の約20年間は何故か美術展覧会の出品を控えているが、昭和3年(1928年)から昭和8年(1933年)にかけて計5回の美術展覧会にも5点の屏風ものと1点の軸装と思われる作品を出品、そのうち2回入賞を果たしている。昭和4年(1929年)の第81回美術展覧会の時、「杉」6曲1双屏風が三等賞銅牌を、昭和6年(1931年)の第87回美術展覧会の時、「猿」6曲1双が同じく三等賞を受賞している。暁亭は昭和6年に日本美術協会の会員となっていた。

![]()

暁亭の遊歴:暁亭は前述のように20歳の時に京阪へ旅行した他、30歳以降晩年まで、北は青森から西は京都、大正時代には朝鮮、中国にも旅行している。特に東北地方は縁が深い。明治38年(1905年)岩手県盛岡で催された四条派の絵師藤島静邨の画会に特別参加し、当地に長逗留したため、盛岡には多くの作品が残っているという。青森県五所川原市の太宰治記念館 「斜陽館」には来歴不明の「四季図襖絵」8面が所蔵され、福島県河沼郡柳津町の円蔵寺山門にある二枚の龍図天井画も暁亭の筆である。東北地方にはまだ多くの作品が眠っていると見られる。

![]()

暁亭も暁斎同様に無類の酒好きであったとみられ、昭和8年に栃木県日光市の金谷旅館に泊まりこみ、輪王寺の襖絵を描いていたが、体調を崩してしまい、翌昭和9年に東京へ戻り、8月11日に食道癌で没した。享年61。なお、暁亭も絵日記をつけていたといわれる。墓所は文京区関口の大泉寺。法名は天徳院真誉暁亭居士。門人に山本暁邦がいる。

暁亭の次女が日光山輪王寺の末寺である足尾宝蔵寺に嫁いだ関係もあり、栃木県とはゆかりの深い日本画家である。2001年小杉放庵記念日光美術館で、「河鍋暁斎と門人たちー真野暁亭を中心に」と題する展覧会が開かれたが、今後詳細な調査研究がなされれば、師暁斎に近い評価を受けるに足る本格派の画家であると思われる。

******************************************

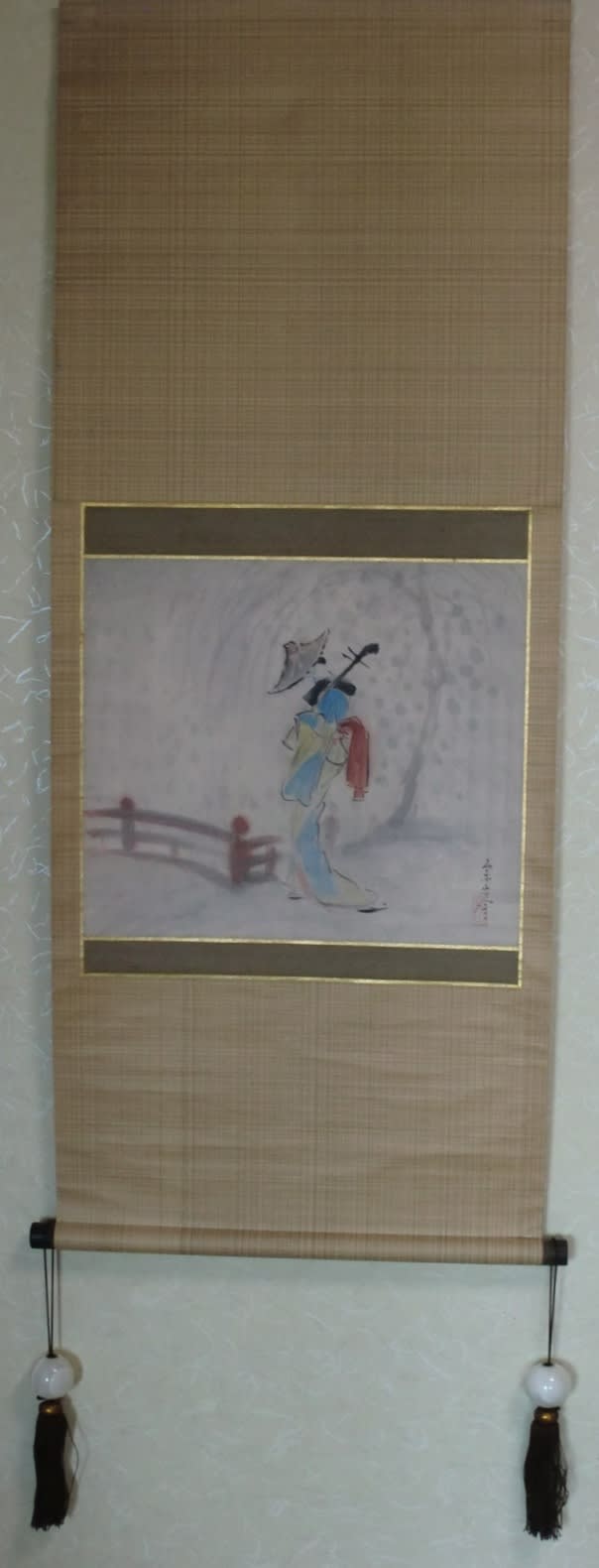

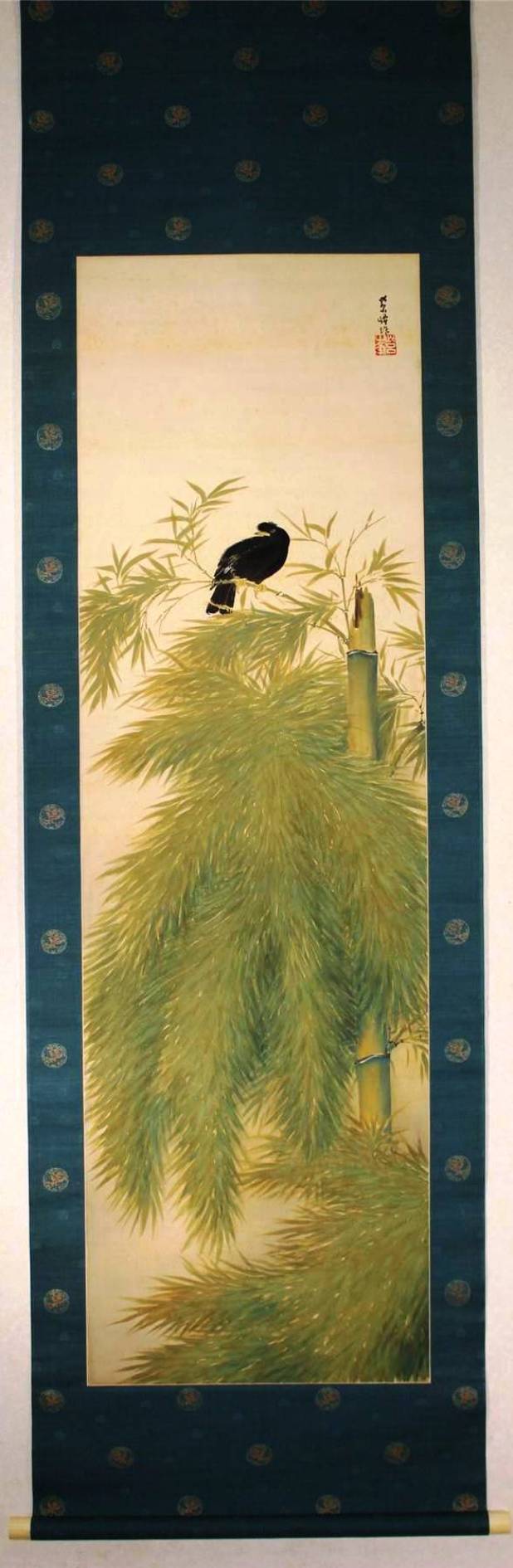

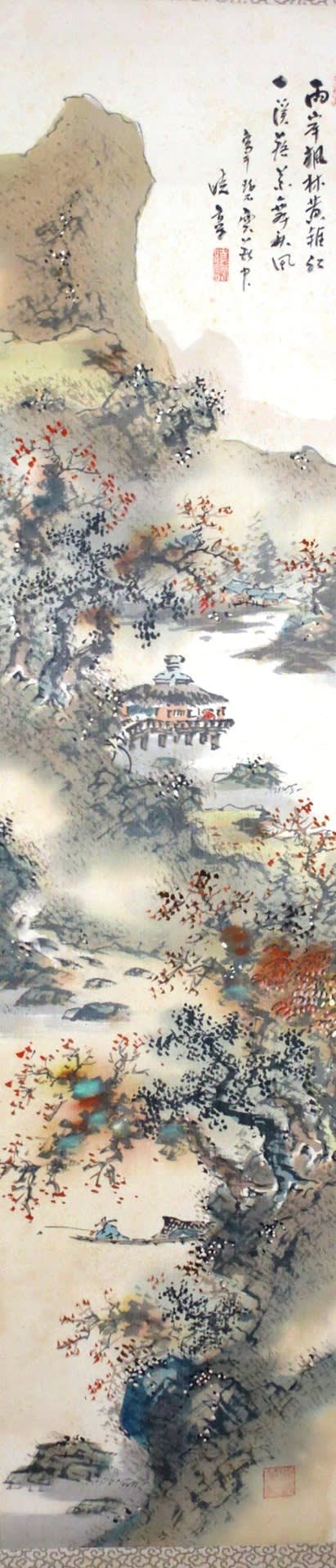

東北に縁の画家で、小生の叔父も下記の作品を所蔵していました。

![]()

叔父が亡くなってから子息が手放されたようです。いい出来の作品でしたのでいつか機会があれば入手したい作品です。

![]()

「竹林七賢人」についてはまた後日・・。

![]()

河鍋暁斎とは趣の違う作品でありながら、非常に魅力的な作品を描く画家ということがお分かりいただけたらと思います。河鍋暁斎との共通項は「師暁斎に近い評価を受けるに足る本格派の画家であると思われる。」点と「無類の酒好き」・・・

人生は「対」というものが常に大切。

「真野暁亭」という画家を知っている人はわりと多いと思いますが、かの河鍋暁斎の弟子として認識している人がほとんどのように思います。河鍋暁斎とは画風がかなり違いますので、弟子であることは事実ですが、絵の内容についてはまったく違うと思っていいでしょう。

青緑秋冬山水図双幅 真野暁亭筆

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦1820*横336 画サイズ:縦1064*横241

この作品の愉しみはなんといっても双幅を並べての構図と色彩の対比でしょうね

双幅の山水画ですが、本日は「秋図」です。「秋図」、「冬図」ともに賛があります。

「秋図 「遊印押印 両岸楓林黄□□ 一渓□□舞秋風 写千碧雲楼仲 暁亭 押印」→「遊印押印 両岸楓林黄□□ 一渓落葉舞秋風 写千碧雲楼仲 暁亭 押印」というコメントあり(2015年5月18日)

青緑山水画ですね。

共箱仕立てです。

遊印があります。

******************************************

真野 暁亭(まの きょうてい、):明治7年(1874年)2月11日~昭和9年(1934年)8月10日)は、明治時代の浮世絵師、日本画家。河鍋暁斎及び久保田米僊の門人。ただし、暁斎死後に米僊に入門したというのは飯島虚心『河鍋暁斎翁伝』が出典であるが、真野家の資料や伝承にその事実は見られない。姓は真野、名は八十五郎。父の真野暁柳(八十吉)も暁斎の弟子。日本画家の真野松司は長男、真野満は次男である。江戸川橋に生まれる。江戸時代より実家は質屋をしていた。

暁斎画塾での修行時代:幼少時から絵を好み、明治17年(1884年)3月、10歳で父に連れられ暁斎に入門。暁斎に入門して暫く後、暁亭は暁斎の内弟子となり、河鍋家に寝泊りしていたといわれる。『河鍋暁斎絵日記』の明治17年8月14日の絵に、河鍋暁翠らとともに枕を並べている様子も描かれている。狩野派の技法を修め、山水画、人物画を能くした。明治20年(1887年)から明治22年(1889年)頃には、暁亭15歳ほどにして、辻暁夢や浪野東助や鹿嶋清兵衛、和田維四郎の書画会に暁斎、暁翠と一緒に出席、一回あたり「20銭」という画料を得るほどになっていた。明治22年4月、暁亭15歳の時に師暁斎が亡くなった後も、河鍋暁雲・暁翠・土屋暁春ら先輩が内国勧業博覧会や日本美術展覧会で活躍するのとは対照的に、絵画修行に励む。明治26年(1893年)には京阪方面へ旅行し、西方寺(茨木市)や九品寺、月照寺などに参拝、スケッチを残している。暁亭は終業熱心で、鹿嶋清兵衛は「暁亭は勉強家なり」と評している。

美術展覧会への出品活動:明治27年(1894年)の日本青年絵画協会第3回絵画共進会に「虎図」を出品し三等褒状を受賞する。明治34年(1901年)11月の絵画研究会に「塔図」を出品、三等賞銅印を得ている。翌明治35年(1902年)4月には「布袋図」を出品し、褒状一等を受賞した。また、明治34年の美術展覧会に、自らの出品ではなかったが藤井祐敬という人が出品した暁亭の「謡曲百萬図」が二等銀賞を受賞している。また、日月会、大東絵画協会、巽画会会員になっている。明治40年(1907年)、東京勧業博覧会に「愛児」を出品、三等賞牌受賞。文展開設では正派同志会(旧派)結成に評議員として参加した。この後の約20年間は何故か美術展覧会の出品を控えているが、昭和3年(1928年)から昭和8年(1933年)にかけて計5回の美術展覧会にも5点の屏風ものと1点の軸装と思われる作品を出品、そのうち2回入賞を果たしている。昭和4年(1929年)の第81回美術展覧会の時、「杉」6曲1双屏風が三等賞銅牌を、昭和6年(1931年)の第87回美術展覧会の時、「猿」6曲1双が同じく三等賞を受賞している。暁亭は昭和6年に日本美術協会の会員となっていた。

暁亭の遊歴:暁亭は前述のように20歳の時に京阪へ旅行した他、30歳以降晩年まで、北は青森から西は京都、大正時代には朝鮮、中国にも旅行している。特に東北地方は縁が深い。明治38年(1905年)岩手県盛岡で催された四条派の絵師藤島静邨の画会に特別参加し、当地に長逗留したため、盛岡には多くの作品が残っているという。青森県五所川原市の太宰治記念館 「斜陽館」には来歴不明の「四季図襖絵」8面が所蔵され、福島県河沼郡柳津町の円蔵寺山門にある二枚の龍図天井画も暁亭の筆である。東北地方にはまだ多くの作品が眠っていると見られる。

暁亭も暁斎同様に無類の酒好きであったとみられ、昭和8年に栃木県日光市の金谷旅館に泊まりこみ、輪王寺の襖絵を描いていたが、体調を崩してしまい、翌昭和9年に東京へ戻り、8月11日に食道癌で没した。享年61。なお、暁亭も絵日記をつけていたといわれる。墓所は文京区関口の大泉寺。法名は天徳院真誉暁亭居士。門人に山本暁邦がいる。

暁亭の次女が日光山輪王寺の末寺である足尾宝蔵寺に嫁いだ関係もあり、栃木県とはゆかりの深い日本画家である。2001年小杉放庵記念日光美術館で、「河鍋暁斎と門人たちー真野暁亭を中心に」と題する展覧会が開かれたが、今後詳細な調査研究がなされれば、師暁斎に近い評価を受けるに足る本格派の画家であると思われる。

******************************************

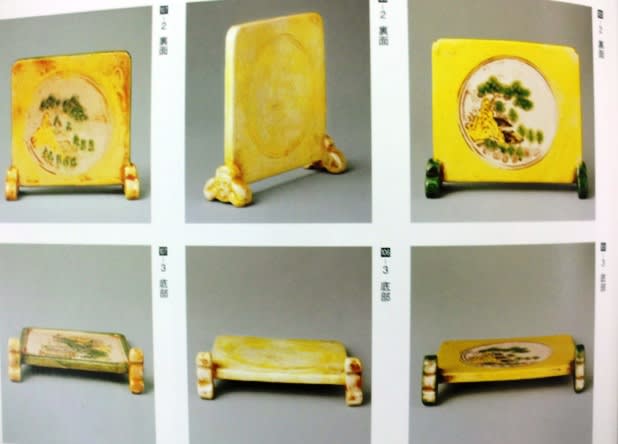

東北に縁の画家で、小生の叔父も下記の作品を所蔵していました。

叔父が亡くなってから子息が手放されたようです。いい出来の作品でしたのでいつか機会があれば入手したい作品です。

「竹林七賢人」についてはまた後日・・。

河鍋暁斎とは趣の違う作品でありながら、非常に魅力的な作品を描く画家ということがお分かりいただけたらと思います。河鍋暁斎との共通項は「師暁斎に近い評価を受けるに足る本格派の画家であると思われる。」点と「無類の酒好き」・・・