家内がなにやら掛け軸を購入したらしい。軸先も無く、訳のわからない竹の賛画・・・。

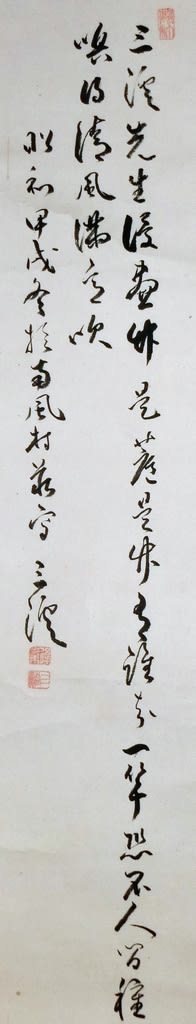

竹 原三渓賛画

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

Image may be NSFW.

Clik here to view.

賛に「甲戌」とあり、最晩年の昭和9年、65歳頃の作と推察されます。

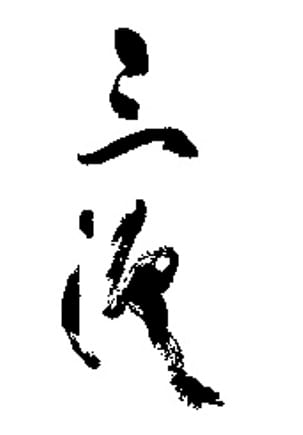

「三渓先生□畫竹 是蘆是竹□□□ 一竿想不人留□ □□清風満空吹 昭和甲戌冬於南風村荘寫 三渓 押印」意味は不明・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

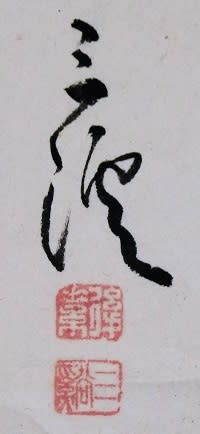

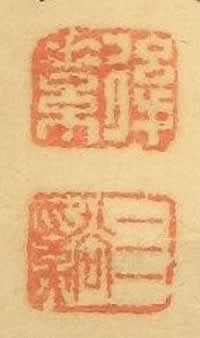

遊印は下記の写真です。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

印章は例が少ない印章が押印されています。家内がようやく探した印章と比較してみました。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*************************************

原 富太郎(はら とみたろう):慶応4年8月23日(1868年10月8日) ~昭和14年(1939年)8月16日)。実業家、茶人。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

明治・大正・昭和の前半期にかけて生糸貿易で財を成した実業家にして古美術と近代日本美術のコレクター、新進画家のパトロン、さらに自らも絵筆をとる文人であり茶人、横浜だけでなく日本を代表する文化人として大きな存在感を示した号は三溪。三溪の号は自邸がある本牧三之谷の地名からとった。

*************************************

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*************************************

補足説明

美濃国厚見郡佐波村(現・岐阜県岐阜市)出身。1868年(慶応4年)岐阜県厚見郡佐波村(現岐阜市柳津町)に青木久衛・琴の長男として生まれる。小学校卒業後、儒学者の野村藤陰や草場船山に学ぶ。その後上京し、東京専門学校(現・早稲田大学)で政治学・経済学を学び、跡見女学校の教師を務める。

1892年、跡見女学校に通う横浜の豪商・原善三郎の孫・原 屋寿(はら やす)と結婚し、原家に入る。1899年(明治32)善三郎の死去に伴い、横浜で一二を争う生糸売込商「亀屋」の家業を継ぐ。翌年には原商店を原合名会社に改組、富岡製糸場など製糸業にも進出して近代的な事業経営を次々と展開する。横浜市を本拠地とし、絹の貿易により富を築いた。また富岡製糸場を中心とした製糸工場を各地に持ち、製糸家としても知られていた。

1915年に帝国蚕糸の社長、1920年に横浜興信銀行(現在の横浜銀行)の頭取となる。1923年の関東大震災後には、横浜市復興会、横浜貿易復興会の会長を務め、私財を投じ復興に尽くした。

このように多くの企業や社会福祉関係の要職につくかたわら、院展の画家や彫刻家に対する物心両面の援助を行う。美術品の収集家として知られ、横浜本牧に三溪園を作り、全国の古建築の建物を移築した。三溪園を一般公開したのが1906年(明治39)、小林古径、安田靫彦や前田青邨ら若手画家への支援を開始するのが1911年(明治44)、臨春閣の移築が完了するのが1917年(大正6)。三溪園にはインドの詩人タゴールをはじめ内外から著名な文化人が多数来訪。

1923年(大正12)の関東大震災時には横浜市復興会長として横浜の復興に奮闘、また生糸危機に直面した蚕糸業や銀行の救済に奔走、さらに経済の発達に伴って生じるさまざまな分野の社会事業にも貢献を果たす。

晩年は親しい友人・知人との三溪園での茶会や、自らの書画三昧の生活を楽しむ。1939年(昭和14)逝去、享年70。三溪園は、戦後原家より横浜市に譲られ、現在は財団法人三溪園保勝会により保存され、一般公開されている。子に原善一郎、原良三郎らがいる。

南風村荘:伊豆長岡の原三渓の別荘。“居は気を 移す”三溪お気に入りの田舎屋。

高橋杏村:原三渓の外祖父は画家の高橋杏村。幕末の画家。美濃生。名は九鴻、字は景羽、通称は友吉・惣右衛門、別号に爪雪・塵遠草堂等。京都に出て中林竹洞に南宋画を、頼山陽に書を学ぶ。詩を能くし、梁川星巌、小原鉄心らと親交を結んだ。慶応4年(1868)歿、64才。

跡見 花蹊(あとみ かけい):1840年5月10日(天保11年4月9日) ~1926年(大正15年)1月10日)。日本の教育者、日本画家、書家。学校法人跡見学園の創設者。甥は浦和画家の跡見泰。

横山大観:「山路」(明治44年制作)原三渓の依頼によって描いた作品

*************************************

竹 原三渓賛画

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

Image may be NSFW.

Clik here to view.

賛に「甲戌」とあり、最晩年の昭和9年、65歳頃の作と推察されます。

「三渓先生□畫竹 是蘆是竹□□□ 一竿想不人留□ □□清風満空吹 昭和甲戌冬於南風村荘寫 三渓 押印」意味は不明・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

遊印は下記の写真です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

印章は例が少ない印章が押印されています。家内がようやく探した印章と比較してみました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

*************************************

原 富太郎(はら とみたろう):慶応4年8月23日(1868年10月8日) ~昭和14年(1939年)8月16日)。実業家、茶人。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

明治・大正・昭和の前半期にかけて生糸貿易で財を成した実業家にして古美術と近代日本美術のコレクター、新進画家のパトロン、さらに自らも絵筆をとる文人であり茶人、横浜だけでなく日本を代表する文化人として大きな存在感を示した号は三溪。三溪の号は自邸がある本牧三之谷の地名からとった。

*************************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

*************************************

補足説明

美濃国厚見郡佐波村(現・岐阜県岐阜市)出身。1868年(慶応4年)岐阜県厚見郡佐波村(現岐阜市柳津町)に青木久衛・琴の長男として生まれる。小学校卒業後、儒学者の野村藤陰や草場船山に学ぶ。その後上京し、東京専門学校(現・早稲田大学)で政治学・経済学を学び、跡見女学校の教師を務める。

1892年、跡見女学校に通う横浜の豪商・原善三郎の孫・原 屋寿(はら やす)と結婚し、原家に入る。1899年(明治32)善三郎の死去に伴い、横浜で一二を争う生糸売込商「亀屋」の家業を継ぐ。翌年には原商店を原合名会社に改組、富岡製糸場など製糸業にも進出して近代的な事業経営を次々と展開する。横浜市を本拠地とし、絹の貿易により富を築いた。また富岡製糸場を中心とした製糸工場を各地に持ち、製糸家としても知られていた。

1915年に帝国蚕糸の社長、1920年に横浜興信銀行(現在の横浜銀行)の頭取となる。1923年の関東大震災後には、横浜市復興会、横浜貿易復興会の会長を務め、私財を投じ復興に尽くした。

このように多くの企業や社会福祉関係の要職につくかたわら、院展の画家や彫刻家に対する物心両面の援助を行う。美術品の収集家として知られ、横浜本牧に三溪園を作り、全国の古建築の建物を移築した。三溪園を一般公開したのが1906年(明治39)、小林古径、安田靫彦や前田青邨ら若手画家への支援を開始するのが1911年(明治44)、臨春閣の移築が完了するのが1917年(大正6)。三溪園にはインドの詩人タゴールをはじめ内外から著名な文化人が多数来訪。

1923年(大正12)の関東大震災時には横浜市復興会長として横浜の復興に奮闘、また生糸危機に直面した蚕糸業や銀行の救済に奔走、さらに経済の発達に伴って生じるさまざまな分野の社会事業にも貢献を果たす。

晩年は親しい友人・知人との三溪園での茶会や、自らの書画三昧の生活を楽しむ。1939年(昭和14)逝去、享年70。三溪園は、戦後原家より横浜市に譲られ、現在は財団法人三溪園保勝会により保存され、一般公開されている。子に原善一郎、原良三郎らがいる。

南風村荘:伊豆長岡の原三渓の別荘。“居は気を 移す”三溪お気に入りの田舎屋。

高橋杏村:原三渓の外祖父は画家の高橋杏村。幕末の画家。美濃生。名は九鴻、字は景羽、通称は友吉・惣右衛門、別号に爪雪・塵遠草堂等。京都に出て中林竹洞に南宋画を、頼山陽に書を学ぶ。詩を能くし、梁川星巌、小原鉄心らと親交を結んだ。慶応4年(1868)歿、64才。

跡見 花蹊(あとみ かけい):1840年5月10日(天保11年4月9日) ~1926年(大正15年)1月10日)。日本の教育者、日本画家、書家。学校法人跡見学園の創設者。甥は浦和画家の跡見泰。

横山大観:「山路」(明治44年制作)原三渓の依頼によって描いた作品

*************************************