本日は本ブログでも何度か投稿しています小川芋銭の作品の紹介ですが、記事でも説明のように非常の贋作が横行している画家の一人でもあります。美術館の購入でも何度かトラブルになっているようです。とくに河童を描いた作品は贋作のリスクが高いと聞いていますが、当方では詳細は良く解りません。

好きな画家ではあるのですが、上記の理由により河童の作品などは購入を極力避けるようにしています。

本日の作品はたまたまインターネットで見かけて購入した作品です。東京美術倶楽部の鑑定もあり、酒井三良の鑑定もしっかりしているので思い切って購入しました。

落札した翌日に何気なく思文閣墨蹟資料目録「和の美」第495号(平成28年1月発刊)を読んでいたら、掲載されている作品NO47(P104)と同一作品と解りました。こういうことがあるのですね![]()

![]()

購入金額が20万弱・・・・、安いか高いかはよく解りませんが、インターネットオークションでは高額の取引には相違ありません。ただ、本物や出来のよい作品が非常に少ないインターネットオークションでも、その数の少ないいいものには目利きが多く入札するようになってきており、その程度の出費をしないといいものは入手できないようです。一万、二万ではいいものは入手できませんが、ネットオークションはすでに骨董市よりはましな市場であることには間違いありません。

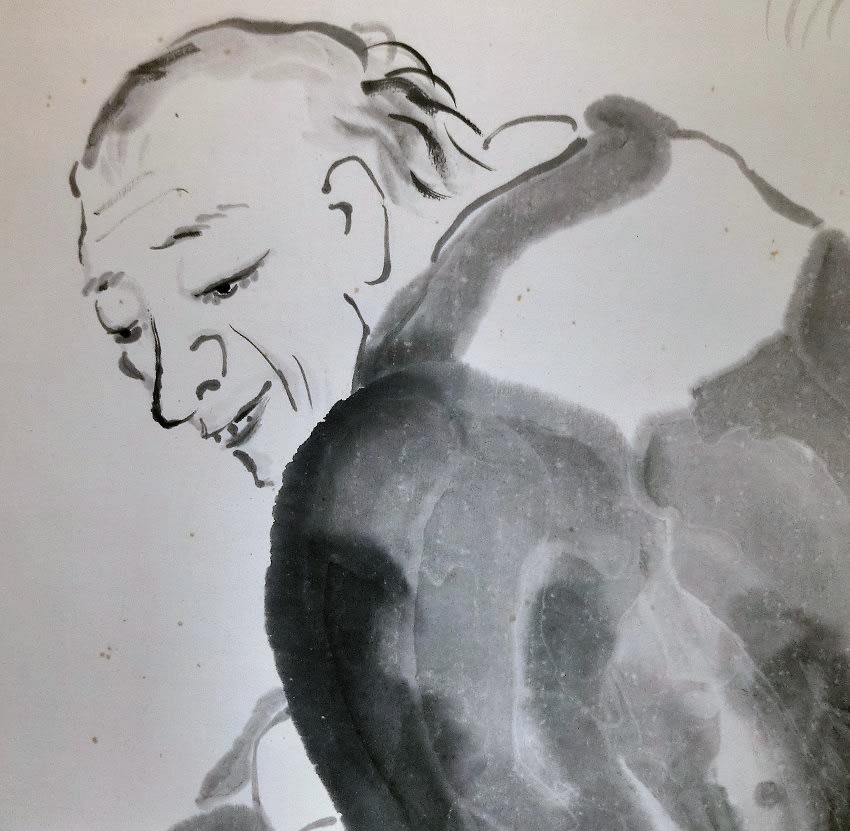

豊干 小川芋銭筆

紙本水墨緞子装 軸先象牙 酒井三良鑑定箱二重箱

東京美術倶楽部鑑定書 鑑定NO.016-0273 平成28年2月9日

全体サイズ:横650*縦2100 画サイズ:横490*縦1380

![]()

思文閣墨蹟資料目録「和の美」に掲載されている時点では、二重箱ではなく東京美術倶楽部の鑑定書もありませんでした。思文閣から購入時にと同時に鑑定を受けたものと推察されます。

![]()

二重箱の外箱はサイズが完全には合致していませんので、保存のために手元にある箱を誂えたものでしょう。

![]()

「豊干」については本ブログで投稿されている「寒山拾得」の説明で記載されていますので詳細な説明は省略しますが、寒山拾得とともに描かれた「四睡図」もまた画題として著名ですね。

*********************************

思文閣の本作品に対する説明文:豊干禅師は、中国唐時代に天台宗国清寺に住み、数々の奇行で知られたが、とくに虎に乗って歩いて僧たちを驚かしたという。

![]()

しばしば日本画の好画題として取り上げられる寒山拾得図の拾得は、豊干禅師に拾われていることから名付けられていますが、後には寒山拾得とともに三聖と称されています。

![]()

ここでは、単に刺した茄子を焼いている豊干の姿を表しているが、そのかたわらには蕪などの他の野菜も置かれており、つい今し方、小さな畑から収穫してきたところ焚火を見つけてふと思いつき、茄子を焼いているといった風情であろう。その様子を後ろから覗き込んでいる虎のとぼけた表情はあたかもお腹を空かせて焼き上がりを心待ちにしている人間のように見えてきた愉快この上ない。

*********************************

下記の掲載作品と同一作品です。

参考資料

豊干

思文閣墨蹟資料目録「和の美」第495号(平成28年1月発刊)作品N47(P104)

![]()

![]()

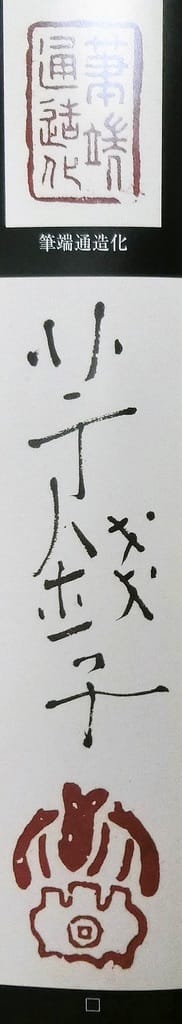

右上の遊印は「筆端通造化」と読むようです。落款の下の印章は「□」と記されていますが、「芋銭」のことでしょう。

![]()

![]()

![]()

*********************************

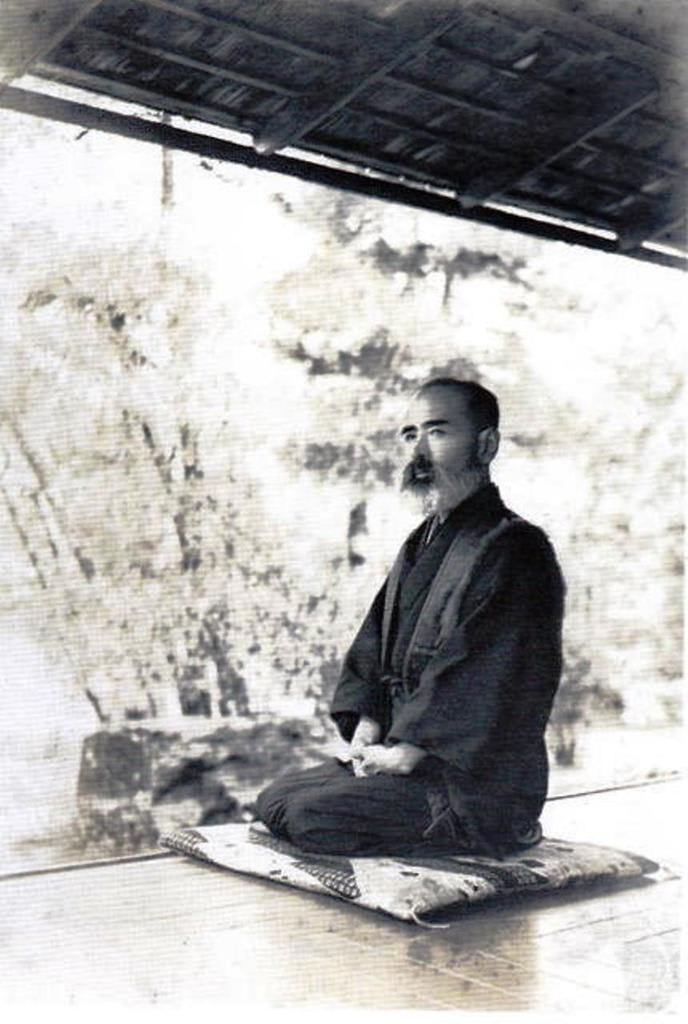

小川芋銭:慶応4年、江戸赤坂の牛久藩邸大目付小川伝右衛門賢勝の長男として生まれ。幼名は不動太郎、のち茂吉(しげきち)。若い頃は画塾彰技堂に入り洋画を学ぶとともに南画にも興味を示し独自の画風を身につける。

スケッチ漫画を新聞に発表。俳雑「ホトトギス」などに挿絵や表紙を描き、やがて横山大観に認められ日本画壇に入る。

「河童の芋銭か芋銭の河童」と言われるぐらい、小川芋銭にとって、河童の絵は代名詞の如く思われているが、芋銭は松尾芭蕉の旅心への憧れから生涯旅を愛し、各地の山水や農村風景を描き、「仙境の画人」・「俗中の仙人」などともいわれている。昭和13年永眠、享年70才。

![]()

*********************************

このような作品を稚拙な絵と思うのか、高尚な作品と感じ入るのかは各々の感性の差でしょうが、このような作品を大いに評価している人が多くいるのは事実です。

![]()

*********************************

補足

小川家は武家で、親は常陸国牛久藩の大目付でしたが、廃藩置県により新治県城中村(現在の茨城県牛久市城中町)に移り農家を営むようになります。

![]()

芋銭は最初は洋画を学び、尾崎行雄の推挙を受け朝野新聞社に入社、挿絵や漫画を描いていたが、後に本格的な日本画を目指し、川端龍子らと珊瑚会を結成。横山大観に認められ、日本美術院同人となっています。

父に命により、生涯のほとんどを現在の茨城県龍ケ崎市にある牛久沼の畔(現在の牛久市城中町)で農業を営みながら暮らしました。画業を続けられたのは、妻こうの理解と助力によるといわれています。牛久で、妻の農事に支えられて絵筆をとっていた芋銭は、農村に暮らす人々の様子や田園風景を多く描きました。

*箱書は本ブログでもお馴染みの酒井三良のよるものです。

![]()

![]()

画号の「芋銭」は、「自分の絵が芋を買うくらいの銭(金)になれば」という思いによります。身近な働く農民の姿等を描き新聞等に発表しましたが、これには社会主義者の幸徳秋水の影響もあったと言われています。また、水辺の生き物や魑魅魍魎への関心も高く、特に河童の絵を多く残したことから「河童の芋銭」として知られています。

参考作品

![]()

芋銭はまた、絵筆を執る傍ら、「牛里」の号で俳人としても活発に活動しました。長塚節や山村暮鳥、野口雨情などとも交流があり、特に雨情は、当初俳人としての芋銭しか知らず、新聞記者に「あの人は画家だ」と教えられ驚いたという逸話を残しています。

芋銭の墓は1943年(昭和18年)、自宅近くの曹洞宗の寺院、稲荷山得月院(牛久市城中町258)に建てられました。

雲魚亭:芋銭が自宅敷地に建てたアトリエ。完成してまもなく芋銭が脳溢血で倒れたため、ほとんど病室として使われた。現在は牛久市の管理の下、小川芋銭記念館として公開され、複製画や芋銭の愛用品が展示されている。

*たしかにとぼけた虎の表情が面白い作品です。

![]()

*贋作が多く作られた作家でもある。そのため、公的機関が「小川芋銭の作品」を公費で購入する際、仮に贋作であるとすると無意味かつ税金の無駄であるため、購入の正当性や鑑定依頼先を巡ってしばしば議論になる。

*********************************

本ブログで取り上げていない作品に下記の作品がありましたが、こちらはすでに売却しています。

蛙 伝小川芋銭筆

水墨淡彩紙本 額装アクリル板

全体サイズ:横337*縦377 画サイズ:横135*縦172

![]()

ちなみに他の作品は下記の通りです。

鍾馗斬河童之図 小川芋銭筆

紙本水墨淡彩軸装箱入

画サイズ:横485*縦1350

![]()

東天紅図 小川芋銭筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:横452*縦1895 画サイズ:横337*縦1285

![]()

水郷初夏 小川芋銭筆

紙本水墨軸装 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:横550*縦2130 画サイズ:横360*縦1360

![]()

贋作の多い画家の作品は右往左往しながら、失敗を積み重ねてようやく真に近づけているようです・・。

好きな画家ではあるのですが、上記の理由により河童の作品などは購入を極力避けるようにしています。

本日の作品はたまたまインターネットで見かけて購入した作品です。東京美術倶楽部の鑑定もあり、酒井三良の鑑定もしっかりしているので思い切って購入しました。

落札した翌日に何気なく思文閣墨蹟資料目録「和の美」第495号(平成28年1月発刊)を読んでいたら、掲載されている作品NO47(P104)と同一作品と解りました。こういうことがあるのですね

購入金額が20万弱・・・・、安いか高いかはよく解りませんが、インターネットオークションでは高額の取引には相違ありません。ただ、本物や出来のよい作品が非常に少ないインターネットオークションでも、その数の少ないいいものには目利きが多く入札するようになってきており、その程度の出費をしないといいものは入手できないようです。一万、二万ではいいものは入手できませんが、ネットオークションはすでに骨董市よりはましな市場であることには間違いありません。

豊干 小川芋銭筆

紙本水墨緞子装 軸先象牙 酒井三良鑑定箱二重箱

東京美術倶楽部鑑定書 鑑定NO.016-0273 平成28年2月9日

全体サイズ:横650*縦2100 画サイズ:横490*縦1380

思文閣墨蹟資料目録「和の美」に掲載されている時点では、二重箱ではなく東京美術倶楽部の鑑定書もありませんでした。思文閣から購入時にと同時に鑑定を受けたものと推察されます。

二重箱の外箱はサイズが完全には合致していませんので、保存のために手元にある箱を誂えたものでしょう。

「豊干」については本ブログで投稿されている「寒山拾得」の説明で記載されていますので詳細な説明は省略しますが、寒山拾得とともに描かれた「四睡図」もまた画題として著名ですね。

*********************************

思文閣の本作品に対する説明文:豊干禅師は、中国唐時代に天台宗国清寺に住み、数々の奇行で知られたが、とくに虎に乗って歩いて僧たちを驚かしたという。

しばしば日本画の好画題として取り上げられる寒山拾得図の拾得は、豊干禅師に拾われていることから名付けられていますが、後には寒山拾得とともに三聖と称されています。

ここでは、単に刺した茄子を焼いている豊干の姿を表しているが、そのかたわらには蕪などの他の野菜も置かれており、つい今し方、小さな畑から収穫してきたところ焚火を見つけてふと思いつき、茄子を焼いているといった風情であろう。その様子を後ろから覗き込んでいる虎のとぼけた表情はあたかもお腹を空かせて焼き上がりを心待ちにしている人間のように見えてきた愉快この上ない。

*********************************

下記の掲載作品と同一作品です。

参考資料

豊干

思文閣墨蹟資料目録「和の美」第495号(平成28年1月発刊)作品N47(P104)

右上の遊印は「筆端通造化」と読むようです。落款の下の印章は「□」と記されていますが、「芋銭」のことでしょう。

*********************************

小川芋銭:慶応4年、江戸赤坂の牛久藩邸大目付小川伝右衛門賢勝の長男として生まれ。幼名は不動太郎、のち茂吉(しげきち)。若い頃は画塾彰技堂に入り洋画を学ぶとともに南画にも興味を示し独自の画風を身につける。

スケッチ漫画を新聞に発表。俳雑「ホトトギス」などに挿絵や表紙を描き、やがて横山大観に認められ日本画壇に入る。

「河童の芋銭か芋銭の河童」と言われるぐらい、小川芋銭にとって、河童の絵は代名詞の如く思われているが、芋銭は松尾芭蕉の旅心への憧れから生涯旅を愛し、各地の山水や農村風景を描き、「仙境の画人」・「俗中の仙人」などともいわれている。昭和13年永眠、享年70才。

*********************************

このような作品を稚拙な絵と思うのか、高尚な作品と感じ入るのかは各々の感性の差でしょうが、このような作品を大いに評価している人が多くいるのは事実です。

*********************************

補足

小川家は武家で、親は常陸国牛久藩の大目付でしたが、廃藩置県により新治県城中村(現在の茨城県牛久市城中町)に移り農家を営むようになります。

芋銭は最初は洋画を学び、尾崎行雄の推挙を受け朝野新聞社に入社、挿絵や漫画を描いていたが、後に本格的な日本画を目指し、川端龍子らと珊瑚会を結成。横山大観に認められ、日本美術院同人となっています。

父に命により、生涯のほとんどを現在の茨城県龍ケ崎市にある牛久沼の畔(現在の牛久市城中町)で農業を営みながら暮らしました。画業を続けられたのは、妻こうの理解と助力によるといわれています。牛久で、妻の農事に支えられて絵筆をとっていた芋銭は、農村に暮らす人々の様子や田園風景を多く描きました。

*箱書は本ブログでもお馴染みの酒井三良のよるものです。

画号の「芋銭」は、「自分の絵が芋を買うくらいの銭(金)になれば」という思いによります。身近な働く農民の姿等を描き新聞等に発表しましたが、これには社会主義者の幸徳秋水の影響もあったと言われています。また、水辺の生き物や魑魅魍魎への関心も高く、特に河童の絵を多く残したことから「河童の芋銭」として知られています。

参考作品

芋銭はまた、絵筆を執る傍ら、「牛里」の号で俳人としても活発に活動しました。長塚節や山村暮鳥、野口雨情などとも交流があり、特に雨情は、当初俳人としての芋銭しか知らず、新聞記者に「あの人は画家だ」と教えられ驚いたという逸話を残しています。

芋銭の墓は1943年(昭和18年)、自宅近くの曹洞宗の寺院、稲荷山得月院(牛久市城中町258)に建てられました。

雲魚亭:芋銭が自宅敷地に建てたアトリエ。完成してまもなく芋銭が脳溢血で倒れたため、ほとんど病室として使われた。現在は牛久市の管理の下、小川芋銭記念館として公開され、複製画や芋銭の愛用品が展示されている。

*たしかにとぼけた虎の表情が面白い作品です。

*贋作が多く作られた作家でもある。そのため、公的機関が「小川芋銭の作品」を公費で購入する際、仮に贋作であるとすると無意味かつ税金の無駄であるため、購入の正当性や鑑定依頼先を巡ってしばしば議論になる。

*********************************

本ブログで取り上げていない作品に下記の作品がありましたが、こちらはすでに売却しています。

蛙 伝小川芋銭筆

水墨淡彩紙本 額装アクリル板

全体サイズ:横337*縦377 画サイズ:横135*縦172

ちなみに他の作品は下記の通りです。

鍾馗斬河童之図 小川芋銭筆

紙本水墨淡彩軸装箱入

画サイズ:横485*縦1350

東天紅図 小川芋銭筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:横452*縦1895 画サイズ:横337*縦1285

水郷初夏 小川芋銭筆

紙本水墨軸装 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:横550*縦2130 画サイズ:横360*縦1360

贋作の多い画家の作品は右往左往しながら、失敗を積み重ねてようやく真に近づけているようです・・。