最近の茶室の飾りですが、まだそのまま青木木米と志野織部の獅子香炉・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郷里出身の画家を中心に蒐集していますが、我が郷里には実力ある画家が数多く輩出しています。福田豊四郎、平福穂庵・平福百穂父子、寺崎廣業、倉田松涛らの日本画家に加えて伊勢正義らの洋画家がいますが、忘れてならないのが本日紹介する伊藤弥太です。

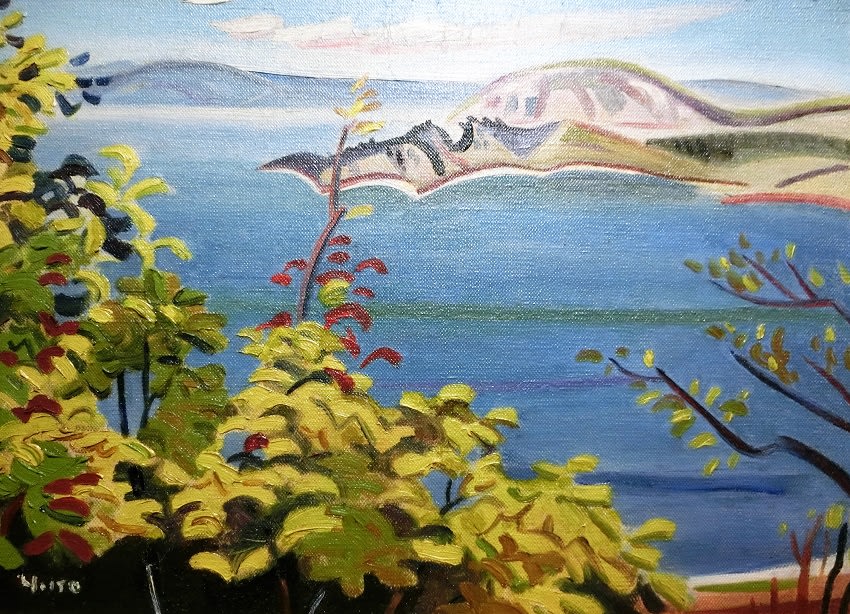

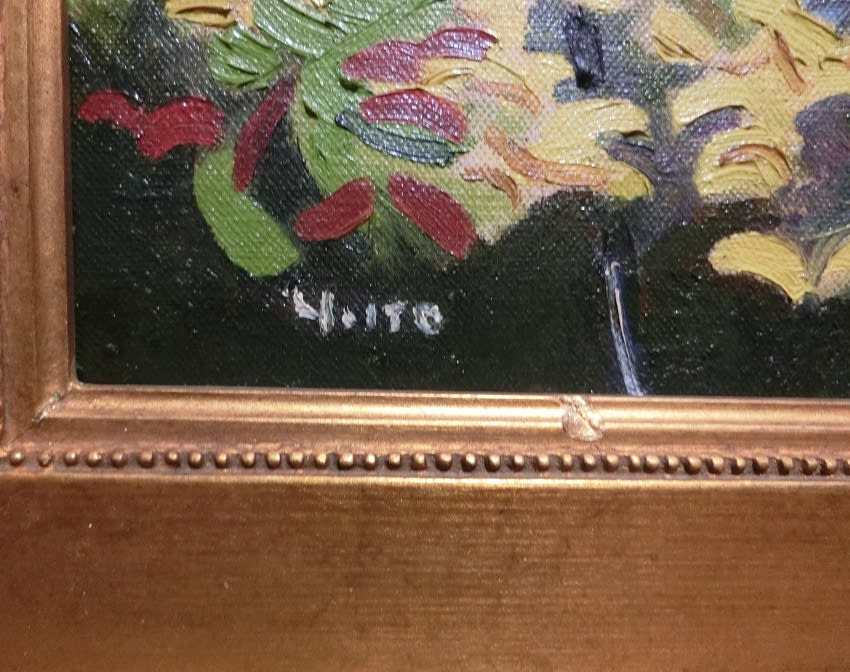

十和田湖 伊藤弥太筆 その4

油絵 額装 8号

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

Image may be NSFW.

Clik here to view.

制作時期は里見勝蔵に師事した後の昭和10年(1935年)頃。秋田県大館市に昭和6年に帰郷した後の作品と推察されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

色彩が鮮やかな作品です。雰囲気が明るくなります。伊藤弥太を知らない方が多いと思いますが、かなりの実力者です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*************************************

伊藤弥太は秋田県大館市比内で生まれ、912年大館中学を中退し上京。1913年岸田劉生と出会う。14年巽画会に入選。15年草土社に出品。17年二科展に入選。1927年帝展に入選。29年槐樹社展で苅田奨励賞、1930年同展で田中奨励賞。32年里見勝蔵に師事、独立展に出品。38年里見と共に国画会展に移る。1964年国画会会員。69年秋田文化功労章。75年大館市で歿。享年83歳。1999年秋田県立近代美術館で遺作展。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

国画会会員の洋画家の伊藤弥太は、明治25年(1892)4月6日秋田県大館市に生まれ、秋田県立大館中学校を卒業後、明治44年(1911)に上京した。明治45年ころ友人らと美術雑誌『美の廃墟』を発行、6号までつづいたが、その後、岸田劉生に師事し、大正3年二科第1回展に入選、大正4年(1915)、現代の美術社主催第1回美術展(草土社第1回展にあたる)に「自画像」「風景1」「風景2」を出品した。劉生筆鉛筆デッサン「若き男の頭」(“Head of ayoung man, Riusei Kishida, 16th Feburuary 1915” の記入がある)のあることが知らされている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このころ、家財道具一切を盗難にあい、それが原因となって岸田劉生とのあいだに誤解が生じ、絵画を放棄して静岡県三島市に隠棲した。

昭和2年(1927)若山牧水らにうながされて再出発を決意し、上京、国分寺村に住み、同年の第8回帝展に「秋景」入選、翌3年9回帝展「山村風景」入選、同4年には千葉県に転居、さらに同5年には秋田市に転じ、同年11回帝展に「フォートイユによりて」を入選となった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

昭和6年郷里の大館市に転じ、翌7年第2回独立美術展に「少女と金魚鉢」「室内裸婦(意匠風なる)」「窓に椅る人」入選、以後、3回展「紫姿」、4回展「肖像」「裸婦」、5回展「婦人像」、6回展「ピアノ」を出品入選となった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

昭和14年(1939)からは国画会展に出品し、昭和33年32回展のとき会友、同39年に会員に推挙された。昭和44年(1969)秋田県文化功労賞をうけた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

また、昭和24,25年ころから水墨画を描きはじめ、昭和46年には『伊藤弥太郎水墨画集』が出版されている。

*************************************

本作品は保護ガラスのない額に入れられて状態のうぶな作品(制作当時のままということ)です。

伊藤弥太の作品は十和田湖を描いた油絵に秀作が多いのですが、魅力はなんといっても洒脱な水墨画かもしれません。

下記の写真は本ブログで紹介している「奥入瀬」を描いた作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

下記の作品は「夏炉冬扇(役に立たないものという意味?)」という賛のあるス水墨画で、本ブログに紹介されている作品の部分です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

柳の飛びつく蛙ではなく、柳から飛び降りた蛙を描いています。賛の全文は「予が風雅は夏炉冬扇の如し 衆にさかひて用ふるところなし 蕉翁」と賛があります。意味が深いですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郷里出身の画家を中心に蒐集していますが、我が郷里には実力ある画家が数多く輩出しています。福田豊四郎、平福穂庵・平福百穂父子、寺崎廣業、倉田松涛らの日本画家に加えて伊勢正義らの洋画家がいますが、忘れてならないのが本日紹介する伊藤弥太です。

十和田湖 伊藤弥太筆 その4

油絵 額装 8号

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横

Image may be NSFW.

Clik here to view.

制作時期は里見勝蔵に師事した後の昭和10年(1935年)頃。秋田県大館市に昭和6年に帰郷した後の作品と推察されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

色彩が鮮やかな作品です。雰囲気が明るくなります。伊藤弥太を知らない方が多いと思いますが、かなりの実力者です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*************************************

伊藤弥太は秋田県大館市比内で生まれ、912年大館中学を中退し上京。1913年岸田劉生と出会う。14年巽画会に入選。15年草土社に出品。17年二科展に入選。1927年帝展に入選。29年槐樹社展で苅田奨励賞、1930年同展で田中奨励賞。32年里見勝蔵に師事、独立展に出品。38年里見と共に国画会展に移る。1964年国画会会員。69年秋田文化功労章。75年大館市で歿。享年83歳。1999年秋田県立近代美術館で遺作展。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

国画会会員の洋画家の伊藤弥太は、明治25年(1892)4月6日秋田県大館市に生まれ、秋田県立大館中学校を卒業後、明治44年(1911)に上京した。明治45年ころ友人らと美術雑誌『美の廃墟』を発行、6号までつづいたが、その後、岸田劉生に師事し、大正3年二科第1回展に入選、大正4年(1915)、現代の美術社主催第1回美術展(草土社第1回展にあたる)に「自画像」「風景1」「風景2」を出品した。劉生筆鉛筆デッサン「若き男の頭」(“Head of ayoung man, Riusei Kishida, 16th Feburuary 1915” の記入がある)のあることが知らされている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このころ、家財道具一切を盗難にあい、それが原因となって岸田劉生とのあいだに誤解が生じ、絵画を放棄して静岡県三島市に隠棲した。

昭和2年(1927)若山牧水らにうながされて再出発を決意し、上京、国分寺村に住み、同年の第8回帝展に「秋景」入選、翌3年9回帝展「山村風景」入選、同4年には千葉県に転居、さらに同5年には秋田市に転じ、同年11回帝展に「フォートイユによりて」を入選となった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

昭和6年郷里の大館市に転じ、翌7年第2回独立美術展に「少女と金魚鉢」「室内裸婦(意匠風なる)」「窓に椅る人」入選、以後、3回展「紫姿」、4回展「肖像」「裸婦」、5回展「婦人像」、6回展「ピアノ」を出品入選となった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

昭和14年(1939)からは国画会展に出品し、昭和33年32回展のとき会友、同39年に会員に推挙された。昭和44年(1969)秋田県文化功労賞をうけた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

また、昭和24,25年ころから水墨画を描きはじめ、昭和46年には『伊藤弥太郎水墨画集』が出版されている。

*************************************

本作品は保護ガラスのない額に入れられて状態のうぶな作品(制作当時のままということ)です。

伊藤弥太の作品は十和田湖を描いた油絵に秀作が多いのですが、魅力はなんといっても洒脱な水墨画かもしれません。

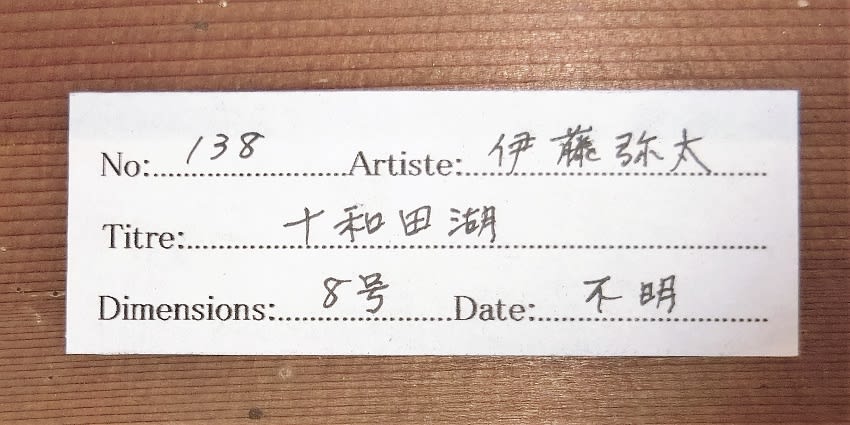

下記の写真は本ブログで紹介している「奥入瀬」を描いた作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

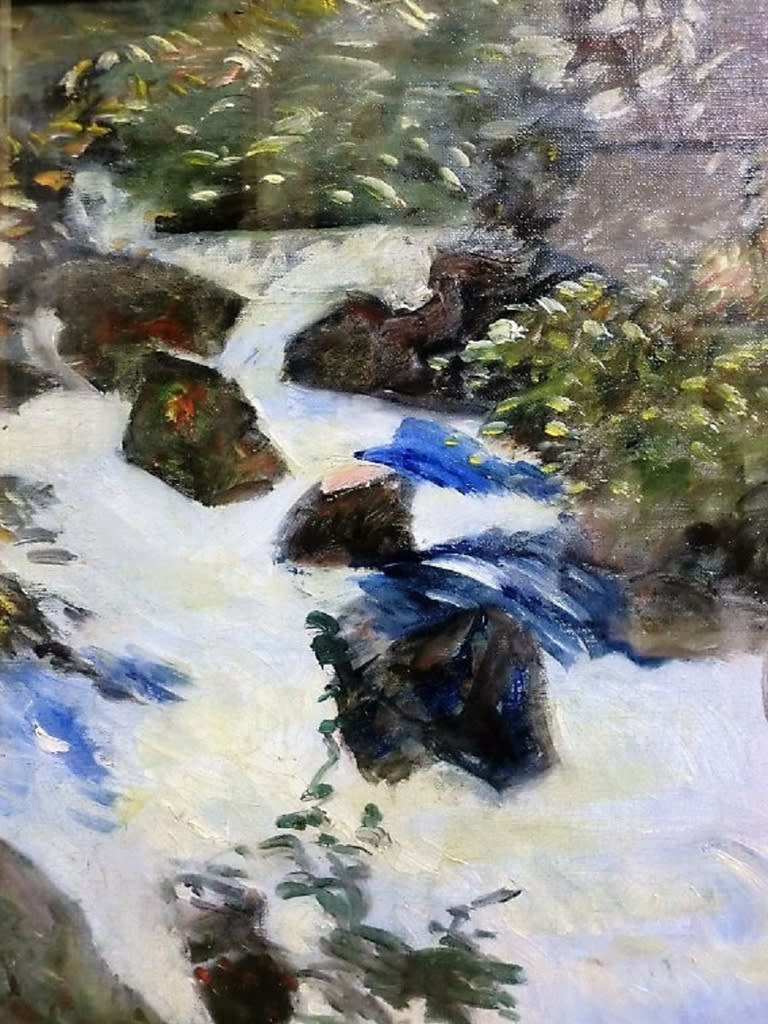

下記の作品は「夏炉冬扇(役に立たないものという意味?)」という賛のあるス水墨画で、本ブログに紹介されている作品の部分です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

柳の飛びつく蛙ではなく、柳から飛び降りた蛙を描いています。賛の全文は「予が風雅は夏炉冬扇の如し 衆にさかひて用ふるところなし 蕉翁」と賛があります。意味が深いですね。