本日は富田渓仙の作品の紹介です。

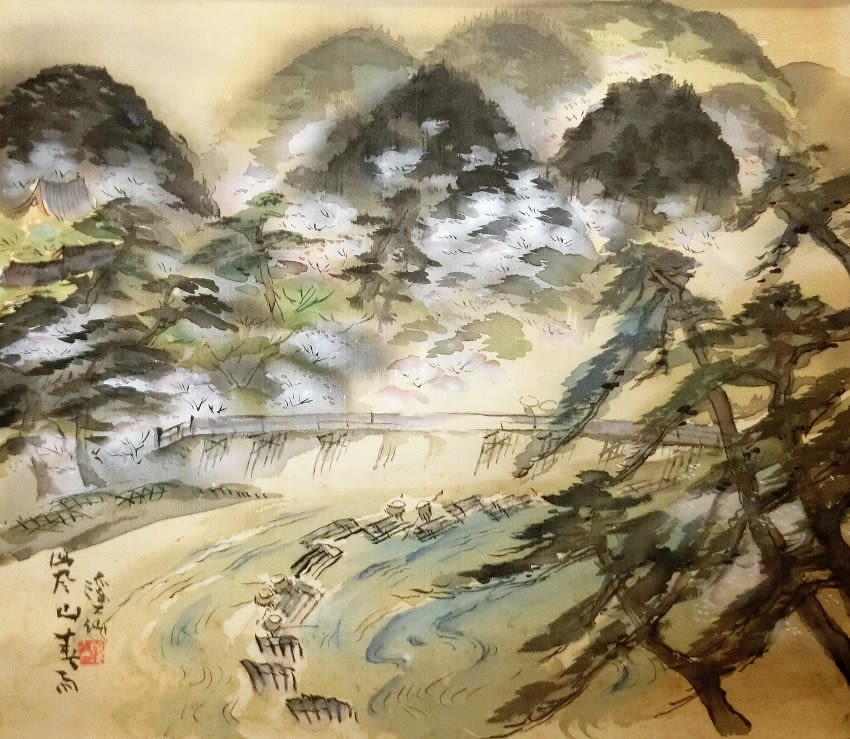

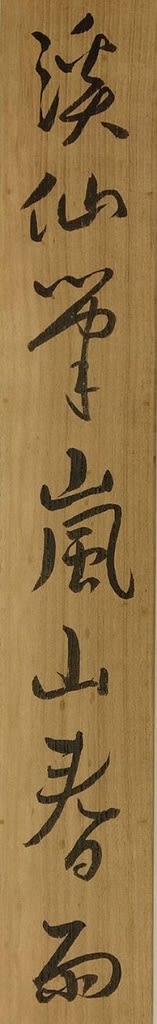

嵐山春雨 富田渓仙筆

絹本着色軸装 軸先象牙 富田芳子鑑題 二重箱入

全体サイズ:横555*縦1320 画サイズ:横420*縦365

Image may be NSFW.

Clik here to view.

**********************************

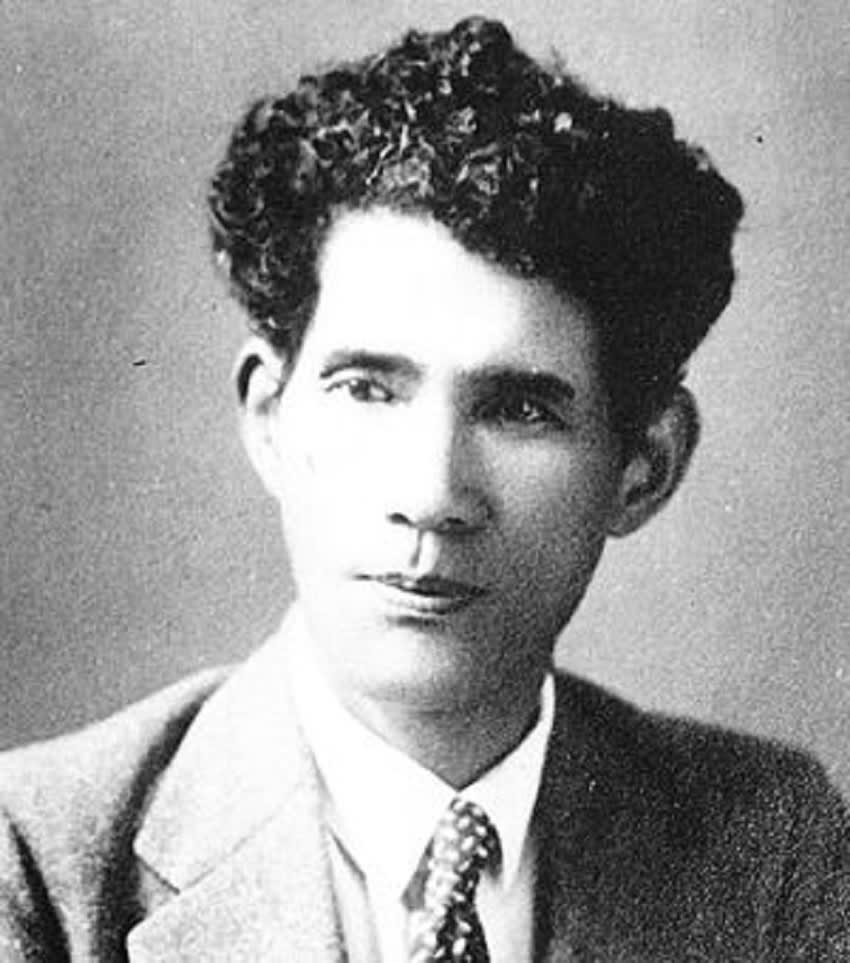

冨田 溪仙:(とみた けいせん)1879年12月9日 ~ 1936年7月6日)。明治から昭和初期に活躍した日本画家。初め狩野派、四条派に学んだが、それに飽きたらず、仏画、禅画、南画、更には西洋の表現主義を取り入れ、デフォルメの効いた自在で奔放な作風を開いた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

福岡県博多に生まれる。本名は鎮五郎(しげごろう)。字は隆鎮。別号に雪仙、渓山人など。冨田家はかつて福岡藩の御用を務め、渓仙が生まれた頃は麹屋町(現在の博多区川端)で素麺製造業を営んでいた。

福岡藩御用絵師だった衣笠守正(探谷)に狩野派を学んだ後、京都に出て四条派の都路華香に師事。のち仙厓義梵、富岡鉄斎に傾倒。各地を旅し幅広い研鑽を積む。横山大観にみとめられ,大正4年日本美術院同人。昭和10年帝国美術院会員となる。京都で死去。駐日フランス大使であった詩人のポール・クローデルや俳人河東碧梧桐との交遊も知られている。

1890年、そして1896年に、それぞれ狩野派の町絵師である衣笠守正、四条派の都路華香に師事した後、南画の精髄を極め、自在の境地に達しました。彼の自由闊達な画風は、現在でも数多くの人気を博しているようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

彼の代表的な作品には、「雷神風神」や「鯉」、「鵜船」(水墨画)、「鼎峠行人」、「宇冶川之巻」、「祇園夜桜」、「万葉春秋」などがあります。

また、1910年には、河東碧梧桐、塩谷鵜平らと交流を持ち、俳句雑誌「土」の表紙を描くことも手掛けております。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

渓仙の作品には、自然の姿をありのままに描写するのではなく、その外観の形状を変化させたり、大胆に省略したりした自由奔放な表現が数多く用いられております。また、そのような奔放な表現と色彩が絢爛たる効果をもたらしているのが、彼のオリジナリティ溢れる作風になります。 彼の作品を見ると、その画面が律動的に構成され、豊かな情感をたたえているのを感じ取ることが出来ます。

彼は、過去の絵画に、作品創造の源泉を求めたとしても、すでに成立している画風に反発していたため、古い習慣にとらわれがちな京都画壇に於いて、常に孤立していたといいます。そのような事情があることから、彼に対しては、異色の画家というイメージを持つ人も少なくありません。

**********************************

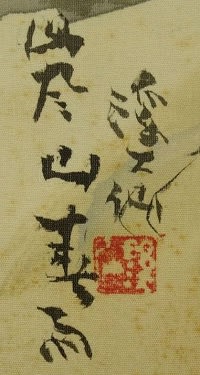

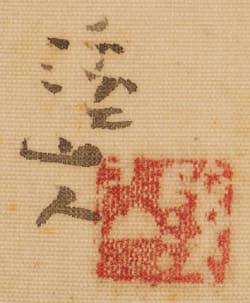

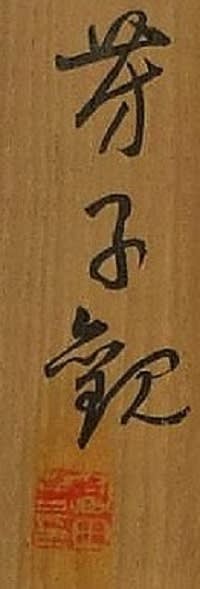

作品中の落款と印章は左下の写真のとおりです。右は文献資料からの印章の写真です。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

表具は京都の春芳堂によるものです。最近紹介した作品では都路華香の作品が春芳堂によるものでした。池田渓仙は都路華香に師事していましたので、そういう関連があったのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

富田芳子箱とありますが「芳子」は渓仙の妻です。箱書は富田芳子によるものでしょう。下の写真の右は他の作品の参考資料です。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「渓仙の作品には、自然の姿をありのままに描写するのではなく、その外観の形状を変化させたり、大胆に省略したりした自由奔放な表現が数多く用いられております。また、そのような奔放な表現と色彩が絢爛たる効果をもたらしているのが、彼のオリジナリティ溢れる作風になります。 彼の作品を見ると、その画面が律動的に構成され、豊かな情感をたたえているのを感じ取ることが出来ます。」という表現がぴたりとくる本作品で、展示室が明るくなります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

以前はかなり評価が高い画家でしたが、最近は手の届く範囲で入手できるようになりました。

嵐山春雨 富田渓仙筆

絹本着色軸装 軸先象牙 富田芳子鑑題 二重箱入

全体サイズ:横555*縦1320 画サイズ:横420*縦365

Image may be NSFW.

Clik here to view.

**********************************

冨田 溪仙:(とみた けいせん)1879年12月9日 ~ 1936年7月6日)。明治から昭和初期に活躍した日本画家。初め狩野派、四条派に学んだが、それに飽きたらず、仏画、禅画、南画、更には西洋の表現主義を取り入れ、デフォルメの効いた自在で奔放な作風を開いた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

福岡県博多に生まれる。本名は鎮五郎(しげごろう)。字は隆鎮。別号に雪仙、渓山人など。冨田家はかつて福岡藩の御用を務め、渓仙が生まれた頃は麹屋町(現在の博多区川端)で素麺製造業を営んでいた。

福岡藩御用絵師だった衣笠守正(探谷)に狩野派を学んだ後、京都に出て四条派の都路華香に師事。のち仙厓義梵、富岡鉄斎に傾倒。各地を旅し幅広い研鑽を積む。横山大観にみとめられ,大正4年日本美術院同人。昭和10年帝国美術院会員となる。京都で死去。駐日フランス大使であった詩人のポール・クローデルや俳人河東碧梧桐との交遊も知られている。

1890年、そして1896年に、それぞれ狩野派の町絵師である衣笠守正、四条派の都路華香に師事した後、南画の精髄を極め、自在の境地に達しました。彼の自由闊達な画風は、現在でも数多くの人気を博しているようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

彼の代表的な作品には、「雷神風神」や「鯉」、「鵜船」(水墨画)、「鼎峠行人」、「宇冶川之巻」、「祇園夜桜」、「万葉春秋」などがあります。

また、1910年には、河東碧梧桐、塩谷鵜平らと交流を持ち、俳句雑誌「土」の表紙を描くことも手掛けております。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

渓仙の作品には、自然の姿をありのままに描写するのではなく、その外観の形状を変化させたり、大胆に省略したりした自由奔放な表現が数多く用いられております。また、そのような奔放な表現と色彩が絢爛たる効果をもたらしているのが、彼のオリジナリティ溢れる作風になります。 彼の作品を見ると、その画面が律動的に構成され、豊かな情感をたたえているのを感じ取ることが出来ます。

彼は、過去の絵画に、作品創造の源泉を求めたとしても、すでに成立している画風に反発していたため、古い習慣にとらわれがちな京都画壇に於いて、常に孤立していたといいます。そのような事情があることから、彼に対しては、異色の画家というイメージを持つ人も少なくありません。

**********************************

作品中の落款と印章は左下の写真のとおりです。右は文献資料からの印章の写真です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

表具は京都の春芳堂によるものです。最近紹介した作品では都路華香の作品が春芳堂によるものでした。池田渓仙は都路華香に師事していましたので、そういう関連があったのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

富田芳子箱とありますが「芳子」は渓仙の妻です。箱書は富田芳子によるものでしょう。下の写真の右は他の作品の参考資料です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

「渓仙の作品には、自然の姿をありのままに描写するのではなく、その外観の形状を変化させたり、大胆に省略したりした自由奔放な表現が数多く用いられております。また、そのような奔放な表現と色彩が絢爛たる効果をもたらしているのが、彼のオリジナリティ溢れる作風になります。 彼の作品を見ると、その画面が律動的に構成され、豊かな情感をたたえているのを感じ取ることが出来ます。」という表現がぴたりとくる本作品で、展示室が明るくなります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

以前はかなり評価が高い画家でしたが、最近は手の届く範囲で入手できるようになりました。