風邪でダウンした子供を看護していたら、子供がポツリと「頑張るの嫌になった。幼稚園が愉しくない。」と・・・。「どうした、なにかあったかい?」と聞くと「いじわるする子がいるの。」だと。いろいろ聞くと息子なりにいろいろと悩んでいるらしいが、二人の話し合いの結果、「そんな子やっつけてしまえ!」が結論。幼稚園ではきちんと先生にも話をしているらしいし、いじわるする常連の子が何人かいるようです。今からかよという感、「息子よ、長い旅に出たね。」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

九谷の色絵の近代の名工というと富本憲吉、藤本能道が挙げられますが、一方で本日紹介する北出塔次郎の評価も高い。九谷焼は小生の蒐集対象外でもあり、所蔵している作品はごくわずかですが、本日は大きな作品ではありませんが、北出塔次郎の作品を紹介します。

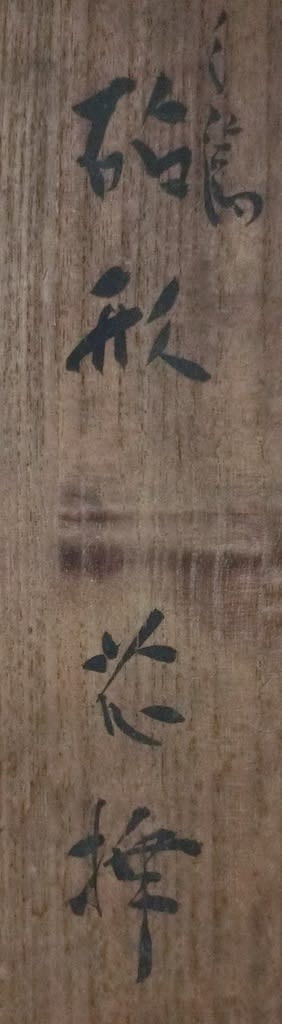

三彩砧形花挿 北出塔次郎作

共箱

口径約*胴径60*底径*高さ195

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

北出塔次郎 (きたで-とうじろう):1898-1968 昭和時代の陶芸家。明治31年3月8日生まれ。石川県の九谷(くたに)焼窯元の養子となり,色絵をはじめる。大阪美術学校で矢野橋村に日本画をまなんだのち,北出家に滞在した富本憲吉に師事して色絵磁器を研究する。昭和34年日展評議員。金沢美術工芸大教授をつとめた。43年芸術院賞。同年12月12日死去。70歳。兵庫県出身。旧姓は坂本。本名は藤治郎。

*******************************

現在の九谷焼もまた優品がめっきり少なくなりました。やはりその基本的な技術と感性が根本から稚拙なことが影響していいるのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

北出塔次郎は、明治31年(1898)兵庫県に生まれ、大正5年関西大学法科を中退し、大阪美術学校で矢野喬村に学び、昭和11年富本憲吉に師事した。

その後、文展、日展に出品、しばしば特選となり、昭和21年金沢美術工芸専門学校講師、同24年教授となった。石川県の伝統工芸である九谷焼に新風を吹きこんだ陶芸作家として知られ、昭和23年には、第1回金沢文化賞、同26年には北国新聞文化賞を受賞した。

昭和34年以降、石川県文化財専門委員、同38年石川県陶芸協会会長などをつとめ、毎年東京・和光で個展を開催、昭和44年5月、日本芸術院賞をうけた。

主要作品:「色絵蓮池文磁飾皿」昭和14年3回文展、「色絵陶磁魚貝文平鉢」同15年2600年奉祝展、「悠久牛壁画パネル」同16年4回文展特選、「金魚紋盛器」同18年文展特選、「歳寒二雅瓢型花生」同21年日展特選、「水辺讃夏香炉」同27年日展、「駱駝図飾皿」同29年日展、「花鳥扇面二折屏風」同32年日展、「縞馬陶器モザイク額面」同35年日展、「陶製駱駝壁画装飾」同39年日展文部大臣賞、「陶製日本の美」同41年日展、「樹海の饗宴」同42年日展、「胡砂の旅陶製額面」同43年日展。『日本の焼物(九谷篇)』(昭和37年、淡交社刊)の著書がある。

*北出塔次郎(きたで とうじろう). 生没年 明治31年〜昭和43年 享年71歳

大正11年 九谷焼窯元北出家の養子となる。 大正14年 陶芸を板谷波山に学ぶ。 昭和11年 富本 憲吉に師事し、新しい九谷焼の色絵を確立する。

*******************************

板谷波山、宮本憲吉らそうそうたる陶芸家から学んだようです。藤本能道の作品とともに九谷焼には有能なる陶芸家が多かったのですが・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

絵画や轆轤技術というものを、基本的に徹底した徒弟制のようなもので教わっていないので、最近の九谷の作品に品格がありません。これがもっと顕著なのが輪島塗です。現代の輪島塗は購入する価値は全くありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

漆は中国製、絵はへたくそ・・、これが輪島塗の事態です。JAPANNと呼称される漆器が漆を中国製を使うようになってから極悪品になりました。外国からは贋作と呼ばれています。今のままでは古い道具の修理しか生き残る道はありません。その修理も中国製の漆では世も末ですが・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

青泉窯:北出窯三代塔次郎の頃この窯に滞在され、色絵の研究に打ち込まれた富本憲吉先生により命名された。昭和十一年秋のことである。今も、その扁額により往時を偲ぶことができる。 九谷では、素地造りを専業とする窯元と絵付け専業者とが分業化されてきた。

北出窯は、初代宇与門により明治元年加賀市栄谷の地に興された窯元であり、 明治ー大正期を通じ、江沼九谷の名声を多いに高めた。二代亀吉は大正-昭和期に活躍したが早世した。

三代塔次郎の時、素地・絵付一貫作業の工房として歩み始め、塔次郎は昭和初期より帝・文・日展で活躍、又多くの後進育成した。金沢美術工芸大学教授でもあったが、芸術院賞を受賞した昭和四十三年不帰の客となった。

当代である不二雄は、塔次郎の跡を継ぎ日展中心に制作活動を進め、色絵の他、彩釉陶器を工夫し両者を併行して作陶してきた。幸い平成十一年には懸案の作陶三十年作品集を上梓することができ、感謝している。五代を継ぐべきであった昂太郎は、金沢美術工芸大学卒業後、色絵研究と制作に専念し、将来を嘱望されていたが、昭和六十一年惜しくも夭折した。

翌年此の窯で働くことになった博嗣・三枝夫妻は今日まで十数年の修行を経てきた。歴史ある青泉窯のゆくえを考え、博嗣の将来を思いを致し、後事を託するため、北出に入籍して青泉窯に継いでもらうことにした。

*******************************

脈々と受け継がれていく窯元というのは大変のご苦労があるのでしょうね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

基本は修行ですが、世の流れに流されない伝統の死守であり、あらたな芸術性の追求でしょう。輪島と九谷にはそれがない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

九谷の色絵の近代の名工というと富本憲吉、藤本能道が挙げられますが、一方で本日紹介する北出塔次郎の評価も高い。九谷焼は小生の蒐集対象外でもあり、所蔵している作品はごくわずかですが、本日は大きな作品ではありませんが、北出塔次郎の作品を紹介します。

三彩砧形花挿 北出塔次郎作

共箱

口径約*胴径60*底径*高さ195

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

北出塔次郎 (きたで-とうじろう):1898-1968 昭和時代の陶芸家。明治31年3月8日生まれ。石川県の九谷(くたに)焼窯元の養子となり,色絵をはじめる。大阪美術学校で矢野橋村に日本画をまなんだのち,北出家に滞在した富本憲吉に師事して色絵磁器を研究する。昭和34年日展評議員。金沢美術工芸大教授をつとめた。43年芸術院賞。同年12月12日死去。70歳。兵庫県出身。旧姓は坂本。本名は藤治郎。

*******************************

現在の九谷焼もまた優品がめっきり少なくなりました。やはりその基本的な技術と感性が根本から稚拙なことが影響していいるのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

北出塔次郎は、明治31年(1898)兵庫県に生まれ、大正5年関西大学法科を中退し、大阪美術学校で矢野喬村に学び、昭和11年富本憲吉に師事した。

その後、文展、日展に出品、しばしば特選となり、昭和21年金沢美術工芸専門学校講師、同24年教授となった。石川県の伝統工芸である九谷焼に新風を吹きこんだ陶芸作家として知られ、昭和23年には、第1回金沢文化賞、同26年には北国新聞文化賞を受賞した。

昭和34年以降、石川県文化財専門委員、同38年石川県陶芸協会会長などをつとめ、毎年東京・和光で個展を開催、昭和44年5月、日本芸術院賞をうけた。

主要作品:「色絵蓮池文磁飾皿」昭和14年3回文展、「色絵陶磁魚貝文平鉢」同15年2600年奉祝展、「悠久牛壁画パネル」同16年4回文展特選、「金魚紋盛器」同18年文展特選、「歳寒二雅瓢型花生」同21年日展特選、「水辺讃夏香炉」同27年日展、「駱駝図飾皿」同29年日展、「花鳥扇面二折屏風」同32年日展、「縞馬陶器モザイク額面」同35年日展、「陶製駱駝壁画装飾」同39年日展文部大臣賞、「陶製日本の美」同41年日展、「樹海の饗宴」同42年日展、「胡砂の旅陶製額面」同43年日展。『日本の焼物(九谷篇)』(昭和37年、淡交社刊)の著書がある。

*北出塔次郎(きたで とうじろう). 生没年 明治31年〜昭和43年 享年71歳

大正11年 九谷焼窯元北出家の養子となる。 大正14年 陶芸を板谷波山に学ぶ。 昭和11年 富本 憲吉に師事し、新しい九谷焼の色絵を確立する。

*******************************

板谷波山、宮本憲吉らそうそうたる陶芸家から学んだようです。藤本能道の作品とともに九谷焼には有能なる陶芸家が多かったのですが・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

絵画や轆轤技術というものを、基本的に徹底した徒弟制のようなもので教わっていないので、最近の九谷の作品に品格がありません。これがもっと顕著なのが輪島塗です。現代の輪島塗は購入する価値は全くありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

漆は中国製、絵はへたくそ・・、これが輪島塗の事態です。JAPANNと呼称される漆器が漆を中国製を使うようになってから極悪品になりました。外国からは贋作と呼ばれています。今のままでは古い道具の修理しか生き残る道はありません。その修理も中国製の漆では世も末ですが・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

青泉窯:北出窯三代塔次郎の頃この窯に滞在され、色絵の研究に打ち込まれた富本憲吉先生により命名された。昭和十一年秋のことである。今も、その扁額により往時を偲ぶことができる。 九谷では、素地造りを専業とする窯元と絵付け専業者とが分業化されてきた。

北出窯は、初代宇与門により明治元年加賀市栄谷の地に興された窯元であり、 明治ー大正期を通じ、江沼九谷の名声を多いに高めた。二代亀吉は大正-昭和期に活躍したが早世した。

三代塔次郎の時、素地・絵付一貫作業の工房として歩み始め、塔次郎は昭和初期より帝・文・日展で活躍、又多くの後進育成した。金沢美術工芸大学教授でもあったが、芸術院賞を受賞した昭和四十三年不帰の客となった。

当代である不二雄は、塔次郎の跡を継ぎ日展中心に制作活動を進め、色絵の他、彩釉陶器を工夫し両者を併行して作陶してきた。幸い平成十一年には懸案の作陶三十年作品集を上梓することができ、感謝している。五代を継ぐべきであった昂太郎は、金沢美術工芸大学卒業後、色絵研究と制作に専念し、将来を嘱望されていたが、昭和六十一年惜しくも夭折した。

翌年此の窯で働くことになった博嗣・三枝夫妻は今日まで十数年の修行を経てきた。歴史ある青泉窯のゆくえを考え、博嗣の将来を思いを致し、後事を託するため、北出に入籍して青泉窯に継いでもらうことにした。

*******************************

脈々と受け継がれていく窯元というのは大変のご苦労があるのでしょうね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

基本は修行ですが、世の流れに流されない伝統の死守であり、あらたな芸術性の追求でしょう。輪島と九谷にはそれがない。