ひとりでは何もできないということを自覚していないと人間は傲慢になる生き物のようです。ひとりでは何もできない、ひとりでは生きていくことさえ苦痛になる、人間はそういう生き物です。そういう寂しさを強く認識した経験も持つは人に優しくなれるものだが、時として人は傲慢になることが多い。それは立場が上位にいる場合という認識が人は平等であるという意識を超えている時のようです。その傲慢さは孤独を加速し、いずれ本人に報いることとなるものです。

さて本日紹介する作品もまた永らく男の隠れ家に掛けられていた作品です。下記の写真は男の隠れ家の床に掛けられていた写真です。昔の家には寝室に必ず小さくても床の間があり、寝ながら本を読んでいたりすると少し視線をずらすとそこには掛け軸があったものです。

![]()

当方の川端玉章の作品の思い出の作品というと叔父の所蔵していた双福の山水画の作品があります。なかなか収納箱も立派で叔父の先代から所蔵していたのではないかと推察しています。

美術学校の同僚だった橋本雅邦と並び評された画家であり、1890年(明治23年)岡倉覚三(天心)によって東京美術学校に円山派の教師として迎えられ、1912年(大正元年)まで22年間主に写生を受け持ったという実績からも明治、大正、昭和初めには高く評価されていた画家の一人であったとようです。

遺作の数が多く、他の当時の画家が近代画として名を成したに比較して、川端玉章の作品は現在ではあまり高く評価されていません。叔父の所蔵作品もおそらく後継の方が廉価で売られたのでしょう。今は手元にないそうです。

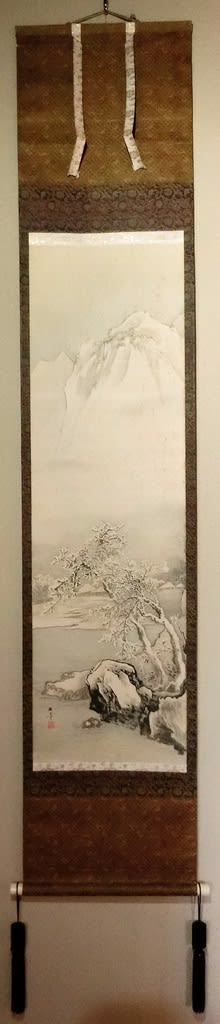

雪中山水之図 川端玉章筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱入

全体サイズ:横375*縦1880 画サイズ:横333**縦1122

![]()

![]()

*********************************

川端玉章(かわばた ぎょくしょう):天保13年3月8日(1842年4月18日) - 大正2年(1913年)2月14日)。明治時代に活躍した日本画家。本名は滝之助。東京美術学校の教授を務め、川端画学校を開設するなど後進の育成に努め、美術学校の同僚だった橋本雅邦と並び評された画家。

京都高倉二条瓦町で、蒔絵師左兵衛の子として生まれる。父は三井家に出入りしていたため、同家へ丁稚奉公に出る。11歳の時、三井高喜(出水家)や三井高弘(南家)らに絵の巧さを認められ、高喜の紹介で中島来章に入門。一方で、画論を小田海僊に学ぶ。

1867年(慶応3年)江戸に移住。1872年(明治5年)高橋由一に油絵を学ぶ。同年三井家の依頼で、三囲神社に「狐の嫁入り」扁額を描く。この絵は現存しないが、これが玉章の出世作となる。しかし、その頃は生活が苦しく、版下絵や新聞の付録画まで描いたという。

1877年(明治10年)第一回内国勧業博覧会で褒状。

1879年(明治12年)龍池会設立に関与。

1882年(明治15年)第一回内国絵画共進会、1884年(明治17年)第二回で共に銅賞を受け頭角を現していく。

*********************************

![]()

*********************************

1890年(明治23年)岡倉覚三(天心)によって東京美術学校に円山派の教師として迎えられ、1912年(大正元年)まで22年間主に写生を受け持った。

逸話として、採用のきっかけとなった両国の大きな書画会において、一番達者に描いたのは河鍋暁斎だったが、玉章は図柄がみな異なっていたことから、天心は採用を決めたという。

学校に出勤する前に、10枚、15枚と絵を描いてくることを自慢の種にしており、実際玉章の遺作は数多い。

手は馬鈴薯のように丸々と太り、顔にはあばたや大きな斑点があったから「がんもどき」などと学生に渾名つけられていた。

![]()

円山派において巧みな筆技をもっていた玉章は「腕の画家」であり、絵画を一種の技術と考えていた。この点、同時期に日本画の指導をしていた橋本雅邦とは全く逆の立場にいたと言える。これを証明する事実として、玉章はある展覧会に出品する壁画の柳を学生達の前で描いた。その時筆に墨をつけ一間ばかり飛びながら線を引き、何かぽんぽん付け加えると青柳がすぐでき上がってしまい、まるで「曲芸」を見ているようだと学生達は述べている。

1891年(明治24年)玉章より一世代若い画家たちによる日本青年絵画協会設立の際にはこれを援助、事務所は玉章邸に置かれた。

1896年(明治29年)6月30日帝室技芸員、

1897年(明治30年)古社寺保存会委員、

1898年(明治31年)日本美術院会員、文展開設以来審査員を務める。

1910年(明治40年)川端画学校を開設。

1913年(大正2年)、長く患っていた中風のため死去。

*********************************

![]()

ながらく小生の男の隠れ家の床に掛けられていました。前々からシミが出始めていたので、今回展示室に持ち込み湿気を抜いています。

![]()

このような心配りは掛け軸には必須ですが、現代人は掛ける場所すらないので、メンテナンスなど思いも及ばぬのであろう。

![]()

![]()

田舎で育ちましたが、幼少時から掛け軸の扱いなどを母から教えられていました。そういう面では都会人より文化的かも。

さて本日紹介する作品もまた永らく男の隠れ家に掛けられていた作品です。下記の写真は男の隠れ家の床に掛けられていた写真です。昔の家には寝室に必ず小さくても床の間があり、寝ながら本を読んでいたりすると少し視線をずらすとそこには掛け軸があったものです。

当方の川端玉章の作品の思い出の作品というと叔父の所蔵していた双福の山水画の作品があります。なかなか収納箱も立派で叔父の先代から所蔵していたのではないかと推察しています。

美術学校の同僚だった橋本雅邦と並び評された画家であり、1890年(明治23年)岡倉覚三(天心)によって東京美術学校に円山派の教師として迎えられ、1912年(大正元年)まで22年間主に写生を受け持ったという実績からも明治、大正、昭和初めには高く評価されていた画家の一人であったとようです。

遺作の数が多く、他の当時の画家が近代画として名を成したに比較して、川端玉章の作品は現在ではあまり高く評価されていません。叔父の所蔵作品もおそらく後継の方が廉価で売られたのでしょう。今は手元にないそうです。

雪中山水之図 川端玉章筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱入

全体サイズ:横375*縦1880 画サイズ:横333**縦1122

*********************************

川端玉章(かわばた ぎょくしょう):天保13年3月8日(1842年4月18日) - 大正2年(1913年)2月14日)。明治時代に活躍した日本画家。本名は滝之助。東京美術学校の教授を務め、川端画学校を開設するなど後進の育成に努め、美術学校の同僚だった橋本雅邦と並び評された画家。

京都高倉二条瓦町で、蒔絵師左兵衛の子として生まれる。父は三井家に出入りしていたため、同家へ丁稚奉公に出る。11歳の時、三井高喜(出水家)や三井高弘(南家)らに絵の巧さを認められ、高喜の紹介で中島来章に入門。一方で、画論を小田海僊に学ぶ。

1867年(慶応3年)江戸に移住。1872年(明治5年)高橋由一に油絵を学ぶ。同年三井家の依頼で、三囲神社に「狐の嫁入り」扁額を描く。この絵は現存しないが、これが玉章の出世作となる。しかし、その頃は生活が苦しく、版下絵や新聞の付録画まで描いたという。

1877年(明治10年)第一回内国勧業博覧会で褒状。

1879年(明治12年)龍池会設立に関与。

1882年(明治15年)第一回内国絵画共進会、1884年(明治17年)第二回で共に銅賞を受け頭角を現していく。

*********************************

*********************************

1890年(明治23年)岡倉覚三(天心)によって東京美術学校に円山派の教師として迎えられ、1912年(大正元年)まで22年間主に写生を受け持った。

逸話として、採用のきっかけとなった両国の大きな書画会において、一番達者に描いたのは河鍋暁斎だったが、玉章は図柄がみな異なっていたことから、天心は採用を決めたという。

学校に出勤する前に、10枚、15枚と絵を描いてくることを自慢の種にしており、実際玉章の遺作は数多い。

手は馬鈴薯のように丸々と太り、顔にはあばたや大きな斑点があったから「がんもどき」などと学生に渾名つけられていた。

円山派において巧みな筆技をもっていた玉章は「腕の画家」であり、絵画を一種の技術と考えていた。この点、同時期に日本画の指導をしていた橋本雅邦とは全く逆の立場にいたと言える。これを証明する事実として、玉章はある展覧会に出品する壁画の柳を学生達の前で描いた。その時筆に墨をつけ一間ばかり飛びながら線を引き、何かぽんぽん付け加えると青柳がすぐでき上がってしまい、まるで「曲芸」を見ているようだと学生達は述べている。

1891年(明治24年)玉章より一世代若い画家たちによる日本青年絵画協会設立の際にはこれを援助、事務所は玉章邸に置かれた。

1896年(明治29年)6月30日帝室技芸員、

1897年(明治30年)古社寺保存会委員、

1898年(明治31年)日本美術院会員、文展開設以来審査員を務める。

1910年(明治40年)川端画学校を開設。

1913年(大正2年)、長く患っていた中風のため死去。

*********************************

ながらく小生の男の隠れ家の床に掛けられていました。前々からシミが出始めていたので、今回展示室に持ち込み湿気を抜いています。

このような心配りは掛け軸には必須ですが、現代人は掛ける場所すらないので、メンテナンスなど思いも及ばぬのであろう。

田舎で育ちましたが、幼少時から掛け軸の扱いなどを母から教えられていました。そういう面では都会人より文化的かも。