さて、男の隠れ家から持ち帰って整理している作品もまだ数多くあり、遅々として整理が進まない状況ですが、少しずつ進めている作品のひとつの紹介です。

どうも贋作や贋作らしきもの?を投稿すると、本ブログ自体が嫌われるらしい![]() 投稿する側は試行錯誤で学習しているつもりなのだが、読者側では極端な方は本ブログの作品がすべて贋作だと思うらしい。白黒をはっきりさせたい人には本ブログは向いていないでしょうね。

投稿する側は試行錯誤で学習しているつもりなのだが、読者側では極端な方は本ブログの作品がすべて贋作だと思うらしい。白黒をはっきりさせたい人には本ブログは向いていないでしょうね。

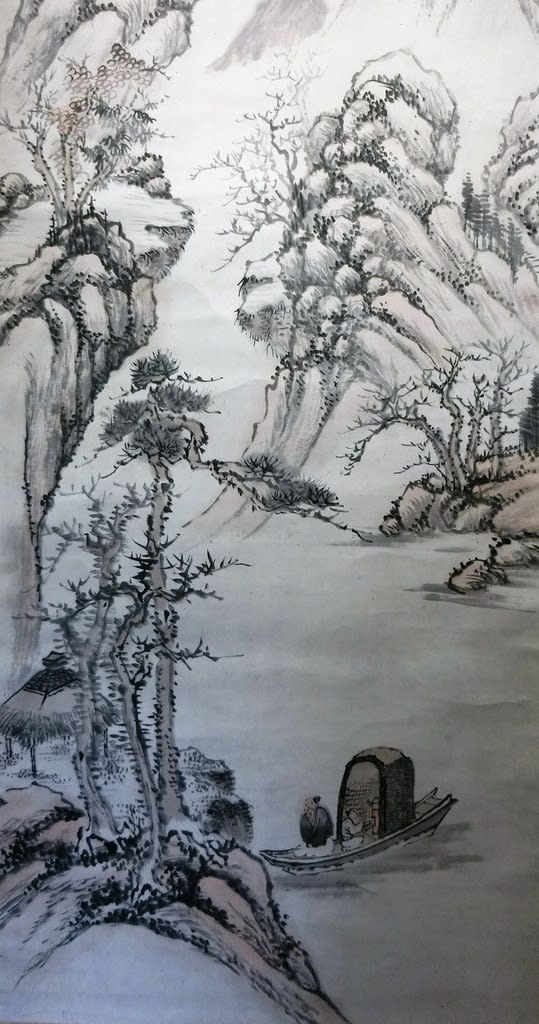

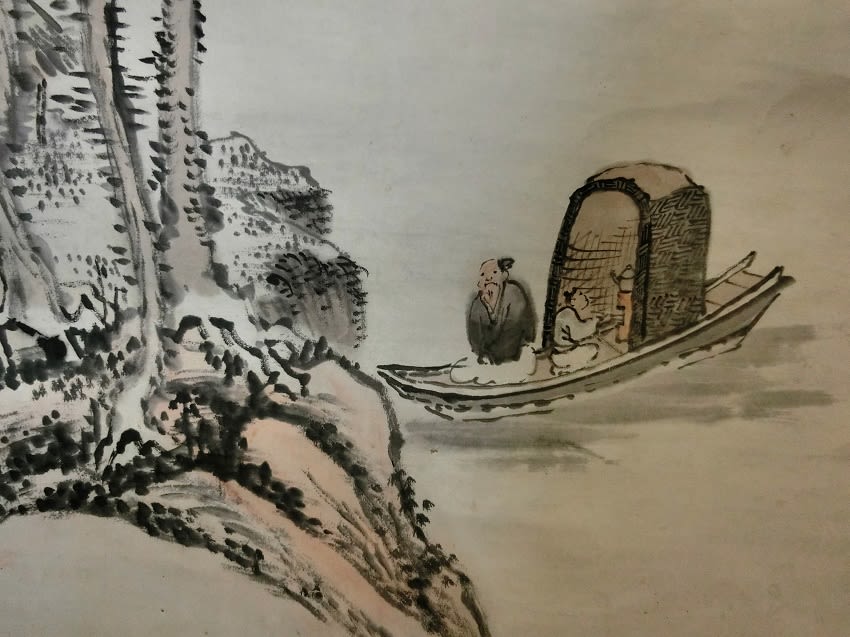

秋色山水画 伝帆足杏雨筆 その3

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 鑑定箱入

全体サイズ:横606*縦1965 画サイズ:横472*縦1287

![]()

本作品は元来帆足杏雨が得意とする青緑山水画ではなく、水墨淡彩でありより竹田の画風に近いものと言えます。

帆足杏雨の作品は竹田よりは時代が少し下るせいか全体的に非常にトーンが柔らく、豊かな中で育った人柄が出ているようなゆったりとした作風です。

![]()

*手前の作品は古備前壺(室町時代)・・・こちらは真作

![]()

賛には「乙亥」と記され、明治8年(1875年)、66歳の作と推定されます。

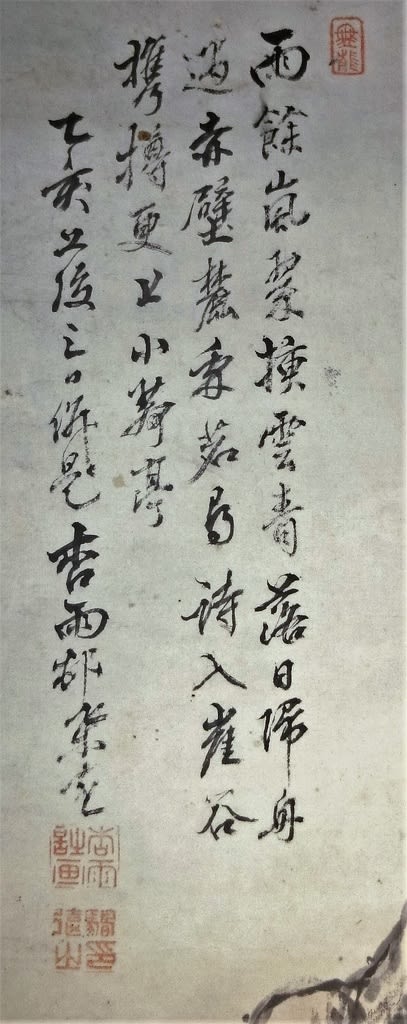

「雨餘嵐□□雲青 落日帰舟□赤壁麓 □若□詩入崖谷 携樽更上□□亭 乙亥□□□□併題 杏雨邨□□ 押印」・・、字余り?

いまひとつ漢詩の意味が不明? どなたか読める方がおられますでしょうか?

![]()

印章は「颿遠之印」、「杏雨詩画」(朱文白方印)が押印されていますが、対での「朱文白方印」の同一印章は確認できていません。

*********************************

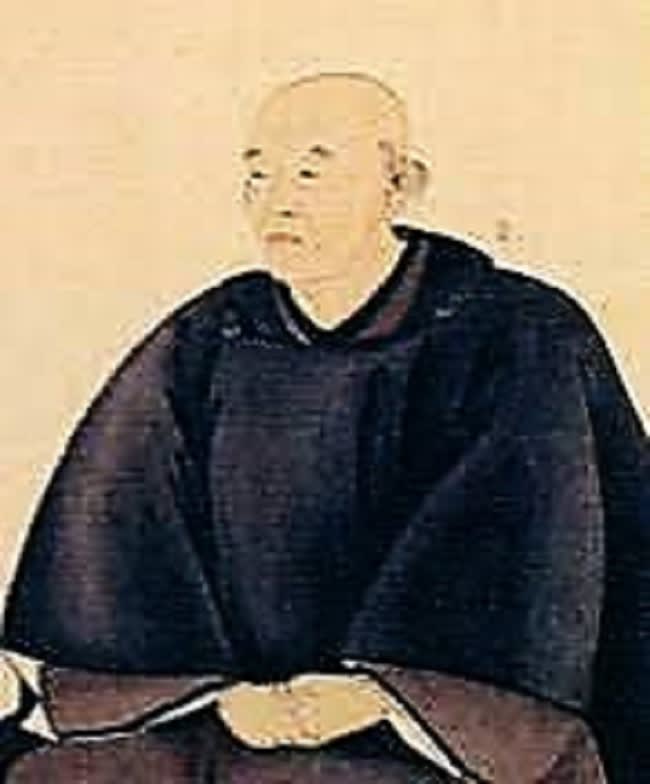

帆足杏雨:文化7年生まれ,明治17年没(1810年~1884年)。享年75歳。名は遠、字は致大。号は杏雨、聴秋、半農。臼杵領戸次市組(現在の大分市戸次)の庄屋帆足統度の四男として生まれた。

帆足家は当時の地方文化の担い手の一つとして存在し杏雨の父や兄は俳諧をたしなみ、書画に親しみ、多数の書画を所蔵していた。また、我が国の代表的な南画家のひとり 田能村竹田もたびたび帆足家を訪れており、幼少の頃から南画に強い興味を持っていた。

![]()

文政7年(1824年)に正式に竹田に入門し、南画家の道を歩き始めた。広瀬淡窓、帆足万里に学問を学び、頼山陽、浦上春琴、 篠崎小竹に接する一方、田能村竹田には画技と学習法と最も重要な文人としての姿勢を学んだ。 長崎や京都に旅をして、古画も学んだ。

がっしりとした岩山を据え、緊密な画面構成をする一方、それを微妙に変化する細く穏やかな墨線で描き出し、さらに非常に明度の近い色彩で静寂ながら典雅な画世界を生み出していくその画法は我が国の南画史上にもユニークな存在である。

![]()

幕末から明治初期にかけてはさらに画名が高まり、嘉永元年(1848)には 山水図二幅を天覧に入れ、明治6年(1873)にはオーストリアの万国博覧会にも出品した。杏雨は大分の地に南画が広く展開する上でも非常に重要な位置を占めた南画家である。

![]()

*********************************

若い時の杏雨の絵に「竹田」の落款を入れた贋作は非常に鑑定が難しいと評されるほど竹田の画風を我がものとしていたと評されています。

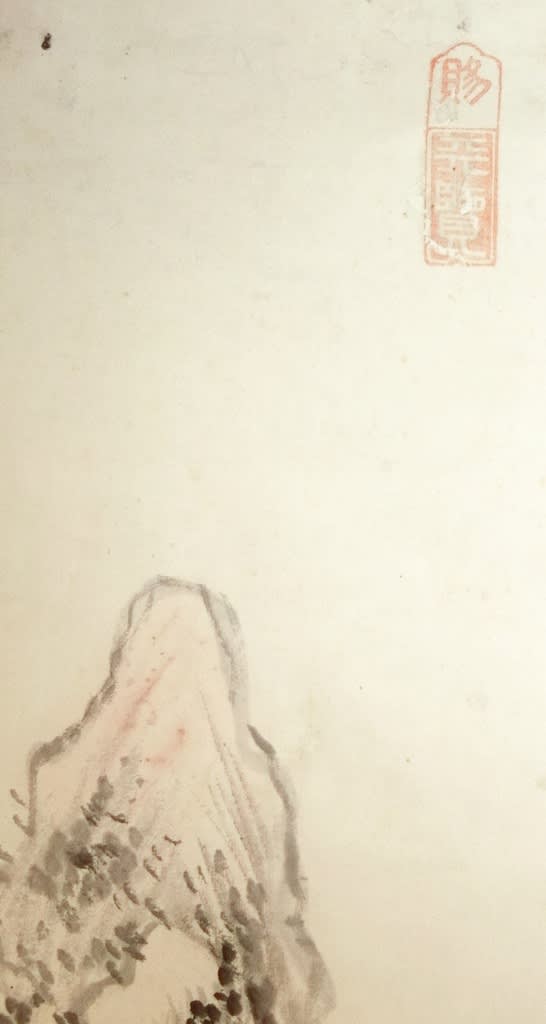

関防印は「賜 展覧」とあり、嘉永元年(1848)には 山水図二幅を天覧に入れたことによるのでしょう。

*帆足杏雨の作品もまた例にもれず贋作が多い。本作品も「伝」と推定しています。

![]()

竹田の画風を徹底的に倣い、弘化3年(1846年)杏雨37歳の時から師竹田から脱し、元末四大家の黄公望や明の唐寅や浙派の作品に師法し、50歳以降に雅意に満ちた独自の様式を形成し独自の作風を定着させた時期であり、竹田から脱してからの10年余が最も充実した作画期とされ、青緑山水画として、杏雨は山水画を大成させています。

![]()

この作品を描いた4年後、70歳の冬に右目を失明するも画作を続け75歳で没しています。

![]()

箱書きがあり下記のように記されています。

![]()

![]()

![]()

箱書きはあまり頼りにはならないと思っており、この作品の箱書きにある「西□書」についても詳細は不明です。

当方にて所蔵している青緑山水画の作品には下記の作品があります。

暁驛飲馬 帆足杏雨筆 その1

絹本着色軸装箱入 画サイズ:横205*縦280

![]()

この作品は真作と断定しています。

本ブログにて紹介している作品にはもう一点あります。

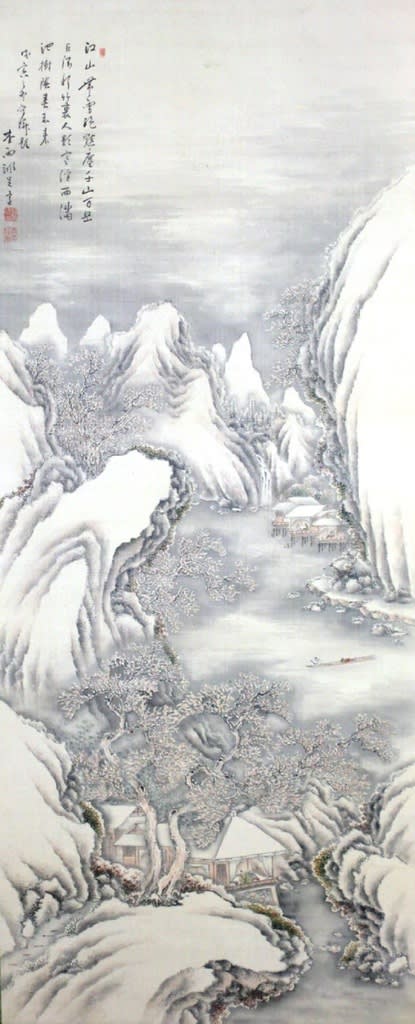

江山帯雪図 伝帆足杏雨筆 その2

絹本水墨淡彩軸装 軸先鹿骨 合箱

全体サイズ:横661*縦206 画サイズ:横526*縦1277

![]()

「その2」は「その3」と同様に真作とは断定できかねる判断です。「その2」と本日紹介した「その3」はどうも気に入りませんね。

ひとつひとつの作品を観返していくと一時は真作と考えたものは贋作に、贋作と思えたものは真作にと推測が覆ることがあります。本ブログにても同じ作品を投稿していても、意見がひっくり返っていることもあります。ご容赦願います。ときおり夜中に展示室で考え込んでしまいます。作品の整理がさっぱり進まない大きな理由です。

「作品の鑑賞とは愉しめる作品であればいい」と単純に割り切れるものではないとつくづく感じる日々です。一歩一歩、真相に近づいている推理ドラマのよう・・・。

どうも贋作や贋作らしきもの?を投稿すると、本ブログ自体が嫌われるらしい

投稿する側は試行錯誤で学習しているつもりなのだが、読者側では極端な方は本ブログの作品がすべて贋作だと思うらしい。白黒をはっきりさせたい人には本ブログは向いていないでしょうね。

投稿する側は試行錯誤で学習しているつもりなのだが、読者側では極端な方は本ブログの作品がすべて贋作だと思うらしい。白黒をはっきりさせたい人には本ブログは向いていないでしょうね。秋色山水画 伝帆足杏雨筆 その3

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 鑑定箱入

全体サイズ:横606*縦1965 画サイズ:横472*縦1287

本作品は元来帆足杏雨が得意とする青緑山水画ではなく、水墨淡彩でありより竹田の画風に近いものと言えます。

帆足杏雨の作品は竹田よりは時代が少し下るせいか全体的に非常にトーンが柔らく、豊かな中で育った人柄が出ているようなゆったりとした作風です。

*手前の作品は古備前壺(室町時代)・・・こちらは真作

賛には「乙亥」と記され、明治8年(1875年)、66歳の作と推定されます。

「雨餘嵐□□雲青 落日帰舟□赤壁麓 □若□詩入崖谷 携樽更上□□亭 乙亥□□□□併題 杏雨邨□□ 押印」・・、字余り?

いまひとつ漢詩の意味が不明? どなたか読める方がおられますでしょうか?

印章は「颿遠之印」、「杏雨詩画」(朱文白方印)が押印されていますが、対での「朱文白方印」の同一印章は確認できていません。

*********************************

帆足杏雨:文化7年生まれ,明治17年没(1810年~1884年)。享年75歳。名は遠、字は致大。号は杏雨、聴秋、半農。臼杵領戸次市組(現在の大分市戸次)の庄屋帆足統度の四男として生まれた。

帆足家は当時の地方文化の担い手の一つとして存在し杏雨の父や兄は俳諧をたしなみ、書画に親しみ、多数の書画を所蔵していた。また、我が国の代表的な南画家のひとり 田能村竹田もたびたび帆足家を訪れており、幼少の頃から南画に強い興味を持っていた。

文政7年(1824年)に正式に竹田に入門し、南画家の道を歩き始めた。広瀬淡窓、帆足万里に学問を学び、頼山陽、浦上春琴、 篠崎小竹に接する一方、田能村竹田には画技と学習法と最も重要な文人としての姿勢を学んだ。 長崎や京都に旅をして、古画も学んだ。

がっしりとした岩山を据え、緊密な画面構成をする一方、それを微妙に変化する細く穏やかな墨線で描き出し、さらに非常に明度の近い色彩で静寂ながら典雅な画世界を生み出していくその画法は我が国の南画史上にもユニークな存在である。

幕末から明治初期にかけてはさらに画名が高まり、嘉永元年(1848)には 山水図二幅を天覧に入れ、明治6年(1873)にはオーストリアの万国博覧会にも出品した。杏雨は大分の地に南画が広く展開する上でも非常に重要な位置を占めた南画家である。

*********************************

若い時の杏雨の絵に「竹田」の落款を入れた贋作は非常に鑑定が難しいと評されるほど竹田の画風を我がものとしていたと評されています。

関防印は「賜 展覧」とあり、嘉永元年(1848)には 山水図二幅を天覧に入れたことによるのでしょう。

*帆足杏雨の作品もまた例にもれず贋作が多い。本作品も「伝」と推定しています。

竹田の画風を徹底的に倣い、弘化3年(1846年)杏雨37歳の時から師竹田から脱し、元末四大家の黄公望や明の唐寅や浙派の作品に師法し、50歳以降に雅意に満ちた独自の様式を形成し独自の作風を定着させた時期であり、竹田から脱してからの10年余が最も充実した作画期とされ、青緑山水画として、杏雨は山水画を大成させています。

この作品を描いた4年後、70歳の冬に右目を失明するも画作を続け75歳で没しています。

箱書きがあり下記のように記されています。

箱書きはあまり頼りにはならないと思っており、この作品の箱書きにある「西□書」についても詳細は不明です。

当方にて所蔵している青緑山水画の作品には下記の作品があります。

暁驛飲馬 帆足杏雨筆 その1

絹本着色軸装箱入 画サイズ:横205*縦280

この作品は真作と断定しています。

本ブログにて紹介している作品にはもう一点あります。

江山帯雪図 伝帆足杏雨筆 その2

絹本水墨淡彩軸装 軸先鹿骨 合箱

全体サイズ:横661*縦206 画サイズ:横526*縦1277

「その2」は「その3」と同様に真作とは断定できかねる判断です。「その2」と本日紹介した「その3」はどうも気に入りませんね。

ひとつひとつの作品を観返していくと一時は真作と考えたものは贋作に、贋作と思えたものは真作にと推測が覆ることがあります。本ブログにても同じ作品を投稿していても、意見がひっくり返っていることもあります。ご容赦願います。ときおり夜中に展示室で考え込んでしまいます。作品の整理がさっぱり進まない大きな理由です。

「作品の鑑賞とは愉しめる作品であればいい」と単純に割り切れるものではないとつくづく感じる日々です。一歩一歩、真相に近づいている推理ドラマのよう・・・。