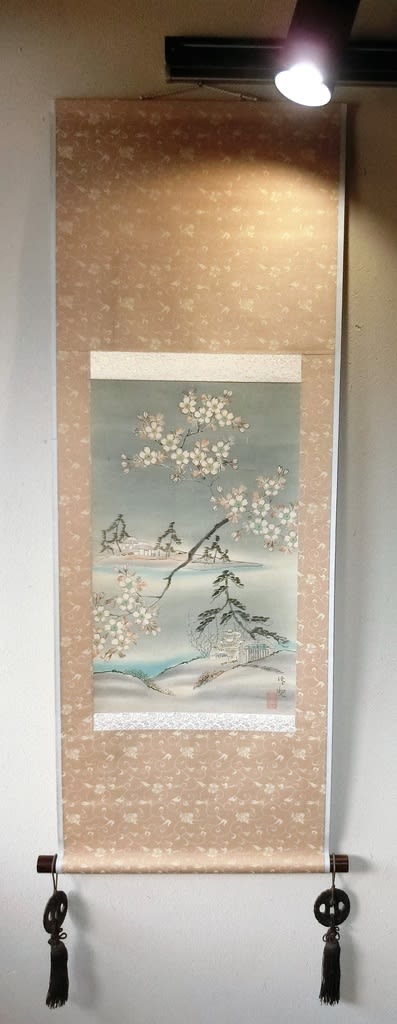

小林清親の肉筆画はそれほど評価は高くありませんが、本作品は版画における「光線画」の雰囲気が漂う作品として保管しておきたいと思っている作品です。

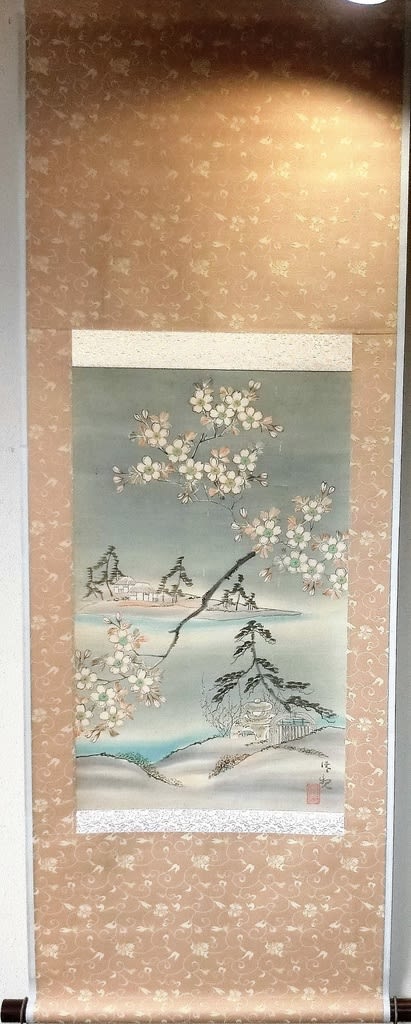

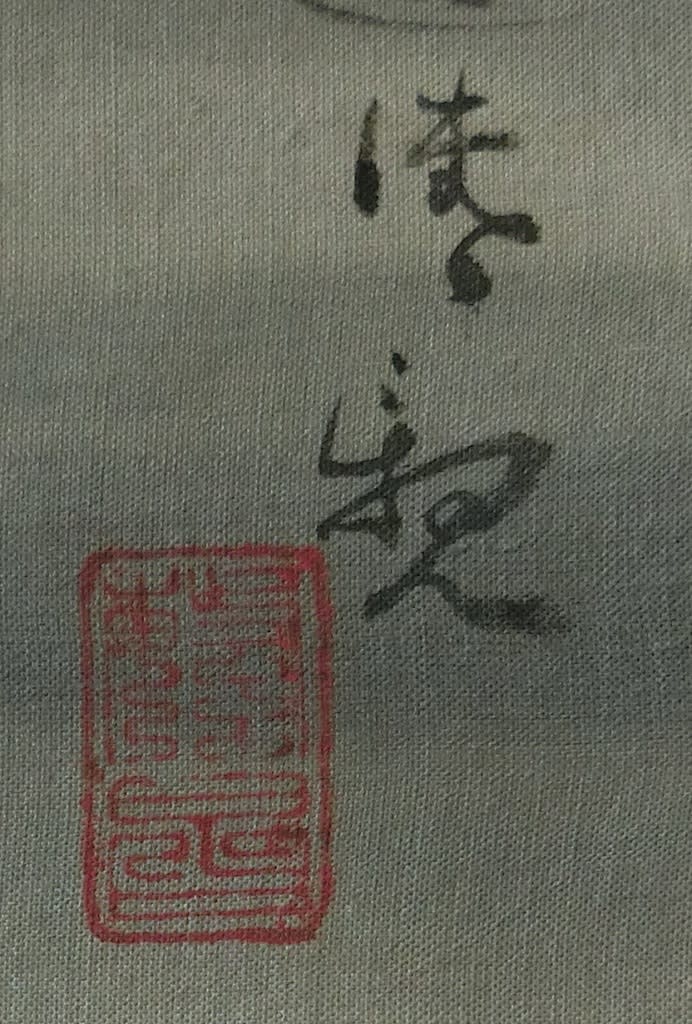

再投稿 夜桜 小林清親筆

絹本着色軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横320*縦520

風鎮は刀剣の鍔です。

![]()

小林清親の特色はやはり光線と影を取り入れた新様式の洋風版画にあるいえましょう。代表作は「新大橋雨中図」「小梅曳舟夜図」「イルミネーション」「銀座街日報社」などであり、とくに版画での評価が高い。

![]()

その中で「光線画」と呼ばれる評点方法の作品の評価が高いのですが、それに比して後期の版画の評価はすこぶる低いようです。それに倣って後期の肉筆画も版画の「光線画」のような特徴を備えていない作品の評価は低いと思われます。

***********************************

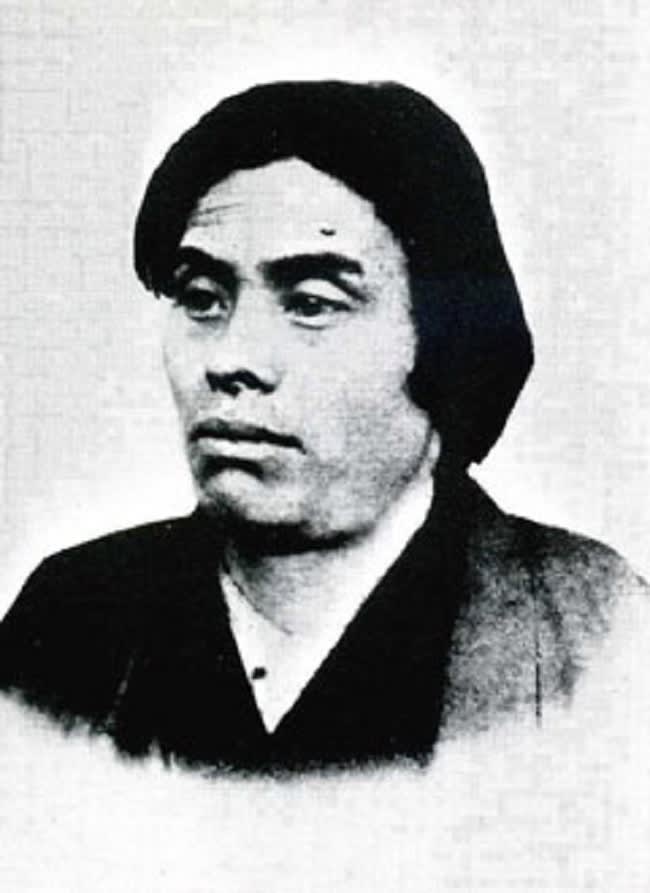

小林清親:(こばやし きよちか)弘化4年生まれで大正4年に没している(弘化4年8月1日〈1847年9月10日〉 ~ 大正4年〈1915年〉11月28日))。明治の版画家。月岡芳年、豊原国周と共に明治浮世絵界の三傑の一人に数えられ、しばしば「最後の浮世絵師」、「明治の広重」と評された。方円舎、真生、真生楼と号した。

江戸本所の御蔵屋敷で生まれた。父小林茂兵衛が年貢米の陸揚げを管理する小揚頭(こあげがしら)という、江戸本所の米蔵役人御蔵屋敷では端役の小揚人夫の頭取だったからである。清親は七人兄弟の末子で幼名は勝之助といった。兄弟のうち三人は既に亡く、兄3人姉2人がいた。

文久2年(1862年)10月14日、15歳の時に父が死に、兄達は既に別居していたため、同居して最も信頼を得ていた勝之助が元服し家督を継ぎ、清親と名乗った。その後勘定所に配属され、慶応元年(1865年)の徳川家茂上洛の際には勘定所下役としてこれに随行している。慶応4年(1868年)の鳥羽・伏見の戦いや上野戦争に幕府軍として参加した武士の一人であった。

江戸幕府崩壊後、清親は他の幕臣たちと共に静岡に下り、一時三保に住んだ。後に浜名湖鷲津に移った。明治6年(1873年)頃東京に戻り、180cmを超える体格を買われ剣豪榊原鍵吉の率いる剣術興行団員として、大坂、静岡などを転々とする。しかし生活は苦しく、明治7年(1874年)絵描きを志すようになった。

![]()

清親はこの頃、西洋画をチャールズ・ワーグマンに学ぶが、すぐにワーグマンの不興を買って足蹴にされたらしい。怒った清親は上京し、日本画を河鍋暁斎や柴田是真、淡島椿岳に学んだ。さらにこの時期に、下岡蓮杖に写真の手ほどきも受けていたという。現存する写生帳(個人蔵)では、明治10年代の時点で高い水彩画の技術を身に付けていることがわかる。

![]()

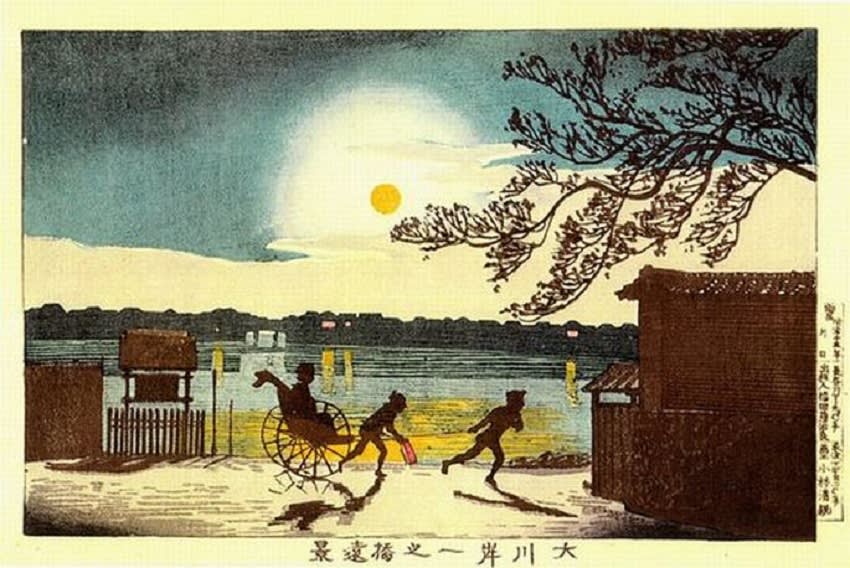

それから二年後の明治9年(1876年)、清親は大黒屋(四代目松木平吉)より洋風木版画の「東京江戸橋之真景」「東京五代橋之一両国真景」で浮世絵師としてデビューし、同年8月31日から「光線画」と称して昭和初年以来『東京名所図』と総称される風景画シリーズ(計95種)を出版し始める。

![]()

清親はその西洋画風を取り入れたそれまでの浮世絵にはなかった新しい空間表現、水や光の描写と郷愁を誘う感傷が同居した独自の画風が人気を博し、浮世絵版画に文明開化をもたらした。

![]()

これらは光を強調した点に特徴があり、「光線画」として人気を博した。

![]()

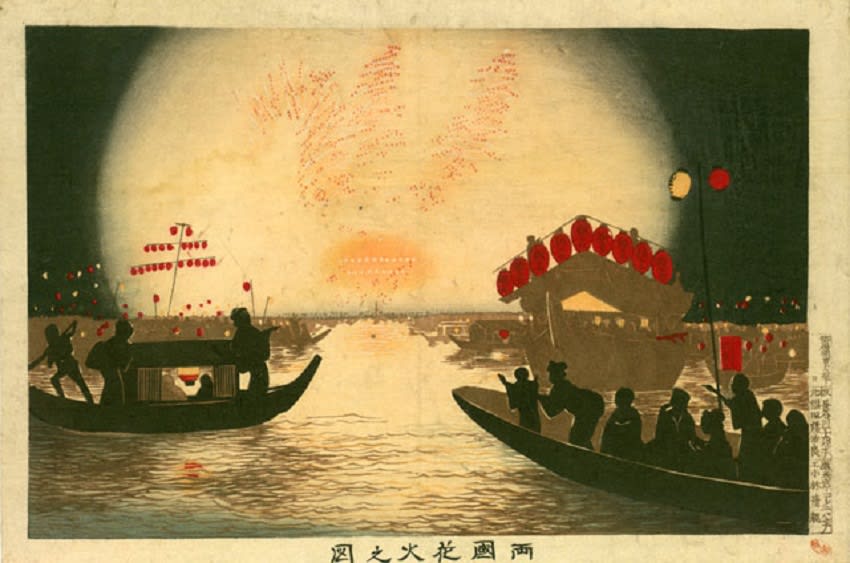

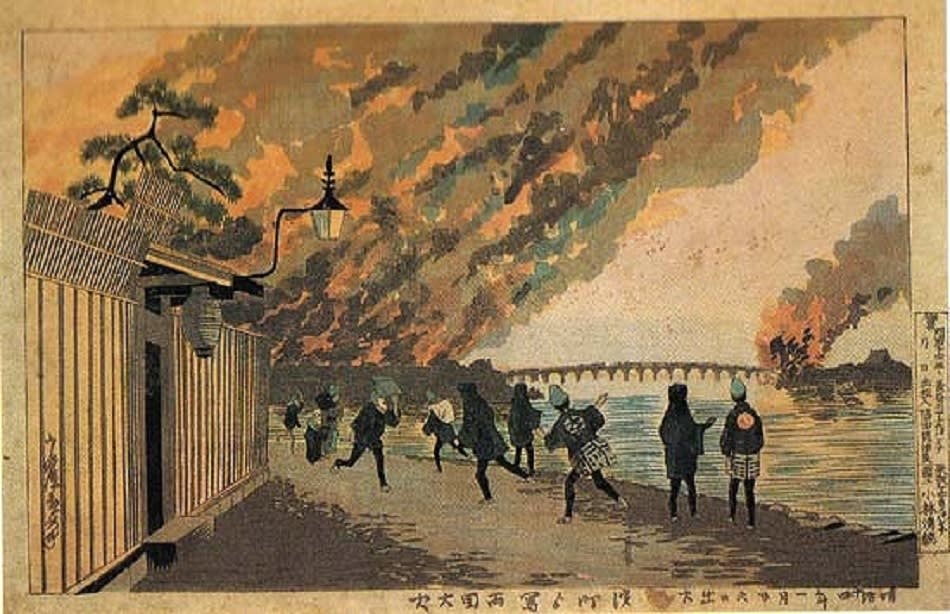

明治14年には両国の大火を描いた版画によって火事の画家として名前を広めたが、この火事により自宅を失う。

![]()

明治14年(1881年)の両国の大火後、光線画から遠ざかり、翌年から『團團珍聞』などに「清親ポンチ」なるポンチ絵を描くようになった。また『日本外史之内』などの歴史画や、広重に回帰する『武蔵百景之内』(明治17-18年、全34図)、『東京名勝図会』(明治29-30年、全28図)、新聞や雑誌の挿絵など画域を広げていくが、初期の作風から全く離れた。

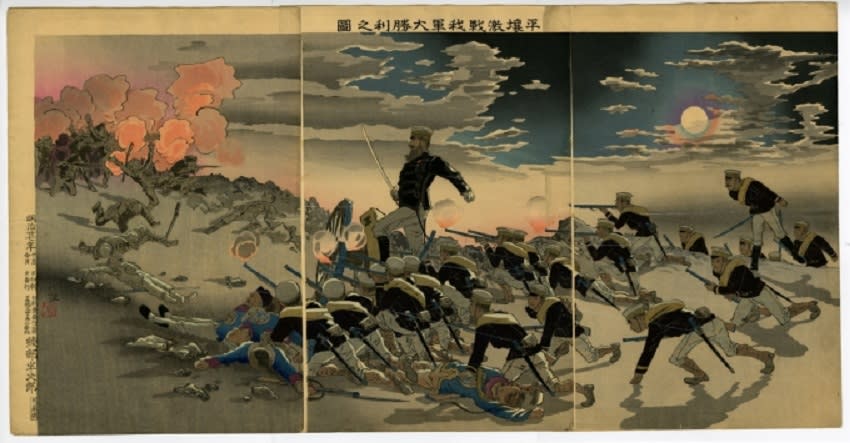

日清、日露戦争では戦争画を数多く描くが、その後錦絵の衰退により肉筆浮世絵を多く描くようになった。浅草小島町、山ノ宿、下谷車坂町に住み、上野、浅草を描いた絵も多い。

*日清、日露戦争では多くの浮世絵師が戦争画を描いたが、どの作品も御多分に漏れず駄作としてか評価していない。

![]()

明治27年(1894年)から明治29年(1896年)までの間、「清親画塾」を開いている。明治41年(1908年)自らの還暦を祝した千画会では、1000点以上の絵を描き健筆ぶりを示している。のちに持病のリウマチが高じて69歳で没した。

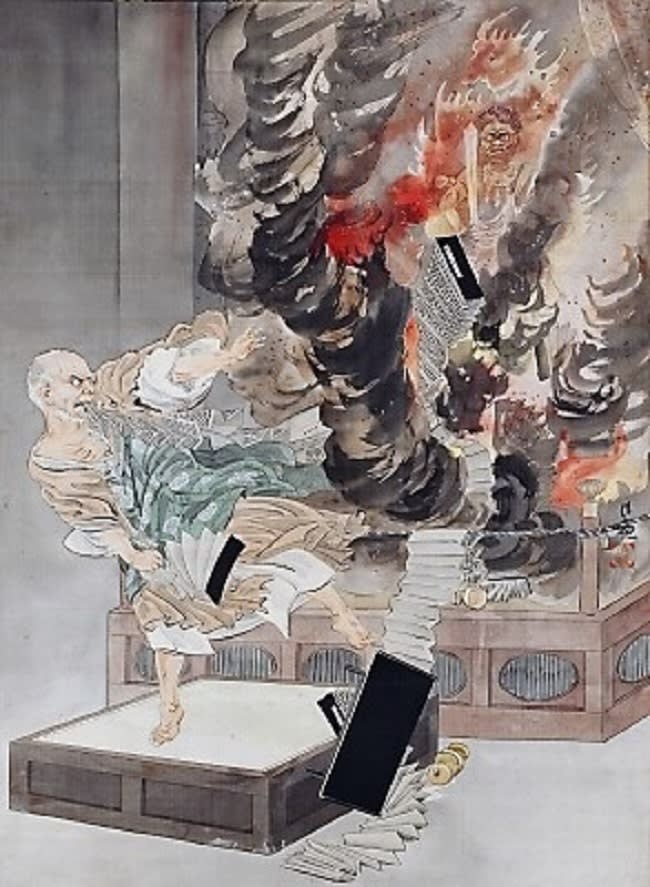

*下記の二作品は小林清親の肉筆画の秀作。

![]()

このような作品はさすがに見ごたえがあります。

![]()

法名は真生院泰岳清親居士。墓は台東区元浅草の竜福院にあり、清親画伯之碑もある。清親の弟子に同じく光線画を描いた井上安治、ポンチ絵や戦争画を描いた田口米作、詩人として知られる金子光晴、30年間に渡って師事した土屋光逸、珍品収集家として知られる三田知空のほか、篠原清興、吉田美芳らがいる。

*桜を描いた版画には下記の作品があります。

![]()

江戸から東京への絵画の変遷を体現した画家として注目され、浮世絵の歴史は清親の死によって終わったともも言われている。清親は生前から現在まで、常に研究対象として常に一定以上の関心を払われており、近年ようやく本格的な研究が進みつつある明治期の浮世絵師のなかでは異例のことであろう。

***********************************

![]()

この作品のように多少なりとも光線画の兆しのある肉筆の作品は数が少なく、版画の傑作ほどではなくとももっと評価されてよいと思います。

![]()

小林清親の肉筆画はときおり見かけますが、ともかく凡作が多いのはなぜだろう? 戦争画を数多く描いたのが、現在では致命傷になっているかもしれません。

![]()

晩年において版画を含めて凡作が多かったことが再評価に大きなマイナスになっているのでしょうが、「光線画」を描いた頃の作には見るべき作品が多い。

そういう作品として本作品は、桜が咲くの待ち遠しいながら、夜桜見物に思いを馳せて、そういう季節にときおり掛けてみる作品として大切に保管しておきましょう。

再投稿 夜桜 小林清親筆

絹本着色軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:横*縦 画サイズ:横320*縦520

風鎮は刀剣の鍔です。

小林清親の特色はやはり光線と影を取り入れた新様式の洋風版画にあるいえましょう。代表作は「新大橋雨中図」「小梅曳舟夜図」「イルミネーション」「銀座街日報社」などであり、とくに版画での評価が高い。

その中で「光線画」と呼ばれる評点方法の作品の評価が高いのですが、それに比して後期の版画の評価はすこぶる低いようです。それに倣って後期の肉筆画も版画の「光線画」のような特徴を備えていない作品の評価は低いと思われます。

***********************************

小林清親:(こばやし きよちか)弘化4年生まれで大正4年に没している(弘化4年8月1日〈1847年9月10日〉 ~ 大正4年〈1915年〉11月28日))。明治の版画家。月岡芳年、豊原国周と共に明治浮世絵界の三傑の一人に数えられ、しばしば「最後の浮世絵師」、「明治の広重」と評された。方円舎、真生、真生楼と号した。

江戸本所の御蔵屋敷で生まれた。父小林茂兵衛が年貢米の陸揚げを管理する小揚頭(こあげがしら)という、江戸本所の米蔵役人御蔵屋敷では端役の小揚人夫の頭取だったからである。清親は七人兄弟の末子で幼名は勝之助といった。兄弟のうち三人は既に亡く、兄3人姉2人がいた。

文久2年(1862年)10月14日、15歳の時に父が死に、兄達は既に別居していたため、同居して最も信頼を得ていた勝之助が元服し家督を継ぎ、清親と名乗った。その後勘定所に配属され、慶応元年(1865年)の徳川家茂上洛の際には勘定所下役としてこれに随行している。慶応4年(1868年)の鳥羽・伏見の戦いや上野戦争に幕府軍として参加した武士の一人であった。

江戸幕府崩壊後、清親は他の幕臣たちと共に静岡に下り、一時三保に住んだ。後に浜名湖鷲津に移った。明治6年(1873年)頃東京に戻り、180cmを超える体格を買われ剣豪榊原鍵吉の率いる剣術興行団員として、大坂、静岡などを転々とする。しかし生活は苦しく、明治7年(1874年)絵描きを志すようになった。

清親はこの頃、西洋画をチャールズ・ワーグマンに学ぶが、すぐにワーグマンの不興を買って足蹴にされたらしい。怒った清親は上京し、日本画を河鍋暁斎や柴田是真、淡島椿岳に学んだ。さらにこの時期に、下岡蓮杖に写真の手ほどきも受けていたという。現存する写生帳(個人蔵)では、明治10年代の時点で高い水彩画の技術を身に付けていることがわかる。

それから二年後の明治9年(1876年)、清親は大黒屋(四代目松木平吉)より洋風木版画の「東京江戸橋之真景」「東京五代橋之一両国真景」で浮世絵師としてデビューし、同年8月31日から「光線画」と称して昭和初年以来『東京名所図』と総称される風景画シリーズ(計95種)を出版し始める。

清親はその西洋画風を取り入れたそれまでの浮世絵にはなかった新しい空間表現、水や光の描写と郷愁を誘う感傷が同居した独自の画風が人気を博し、浮世絵版画に文明開化をもたらした。

これらは光を強調した点に特徴があり、「光線画」として人気を博した。

明治14年には両国の大火を描いた版画によって火事の画家として名前を広めたが、この火事により自宅を失う。

明治14年(1881年)の両国の大火後、光線画から遠ざかり、翌年から『團團珍聞』などに「清親ポンチ」なるポンチ絵を描くようになった。また『日本外史之内』などの歴史画や、広重に回帰する『武蔵百景之内』(明治17-18年、全34図)、『東京名勝図会』(明治29-30年、全28図)、新聞や雑誌の挿絵など画域を広げていくが、初期の作風から全く離れた。

日清、日露戦争では戦争画を数多く描くが、その後錦絵の衰退により肉筆浮世絵を多く描くようになった。浅草小島町、山ノ宿、下谷車坂町に住み、上野、浅草を描いた絵も多い。

*日清、日露戦争では多くの浮世絵師が戦争画を描いたが、どの作品も御多分に漏れず駄作としてか評価していない。

明治27年(1894年)から明治29年(1896年)までの間、「清親画塾」を開いている。明治41年(1908年)自らの還暦を祝した千画会では、1000点以上の絵を描き健筆ぶりを示している。のちに持病のリウマチが高じて69歳で没した。

*下記の二作品は小林清親の肉筆画の秀作。

このような作品はさすがに見ごたえがあります。

法名は真生院泰岳清親居士。墓は台東区元浅草の竜福院にあり、清親画伯之碑もある。清親の弟子に同じく光線画を描いた井上安治、ポンチ絵や戦争画を描いた田口米作、詩人として知られる金子光晴、30年間に渡って師事した土屋光逸、珍品収集家として知られる三田知空のほか、篠原清興、吉田美芳らがいる。

*桜を描いた版画には下記の作品があります。

江戸から東京への絵画の変遷を体現した画家として注目され、浮世絵の歴史は清親の死によって終わったともも言われている。清親は生前から現在まで、常に研究対象として常に一定以上の関心を払われており、近年ようやく本格的な研究が進みつつある明治期の浮世絵師のなかでは異例のことであろう。

***********************************

この作品のように多少なりとも光線画の兆しのある肉筆の作品は数が少なく、版画の傑作ほどではなくとももっと評価されてよいと思います。

小林清親の肉筆画はときおり見かけますが、ともかく凡作が多いのはなぜだろう? 戦争画を数多く描いたのが、現在では致命傷になっているかもしれません。

晩年において版画を含めて凡作が多かったことが再評価に大きなマイナスになっているのでしょうが、「光線画」を描いた頃の作には見るべき作品が多い。

そういう作品として本作品は、桜が咲くの待ち遠しいながら、夜桜見物に思いを馳せて、そういう季節にときおり掛けてみる作品として大切に保管しておきましょう。