先週の日曜日は家内は茶事の講演会に、小生と息子は紀伊国屋文化ホールにて人形劇を鑑賞しに出かけました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

冒険ものですので、怖い場面になると居眠りをしている小生の腕にしがみつく始末。「怖い、帰ろう!」という息子をなだめつつ、結局最後まで熱心に観て帰宅の電車の中で家内に一生懸命説明していました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて平成3年のリンゴ台風に際して郷里の男の隠れ家は屋根が吹き飛ばされました。早速赴任先の青森から駆け付け、親戚一同にて応急処理し、市から融資を受けたり、兄弟で資金を出し合って屋根を修理したのですが、その際に天井裏に仕舞いこんでいた掛け軸類を義父から見せられ、捨てるのも惜しいので時間をかけて修復しました。

本日紹介する作品はその中のひとつの作品です。その後に寺崎廣業の屏風(後日贋作と判断)、平福穂庵などの軸も修復していますが、そのことが小生の骨董遍歴を加速したようです。

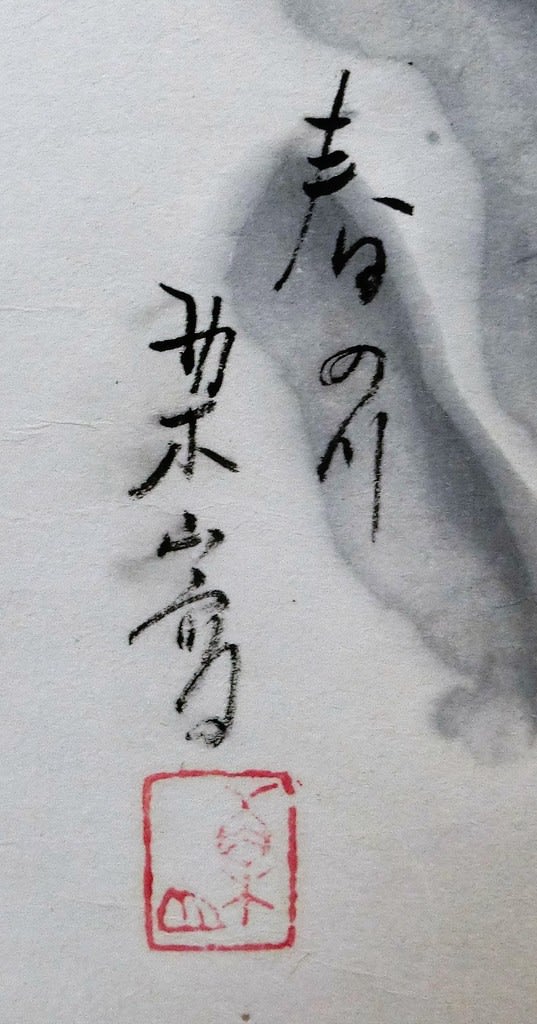

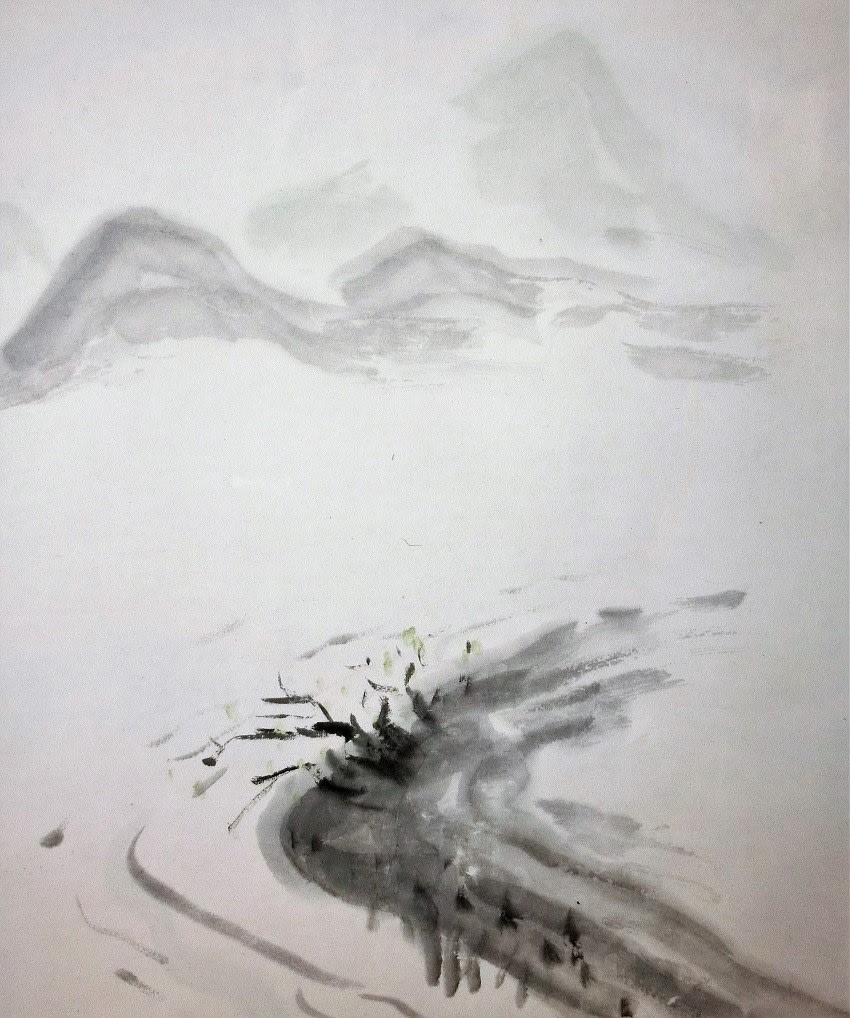

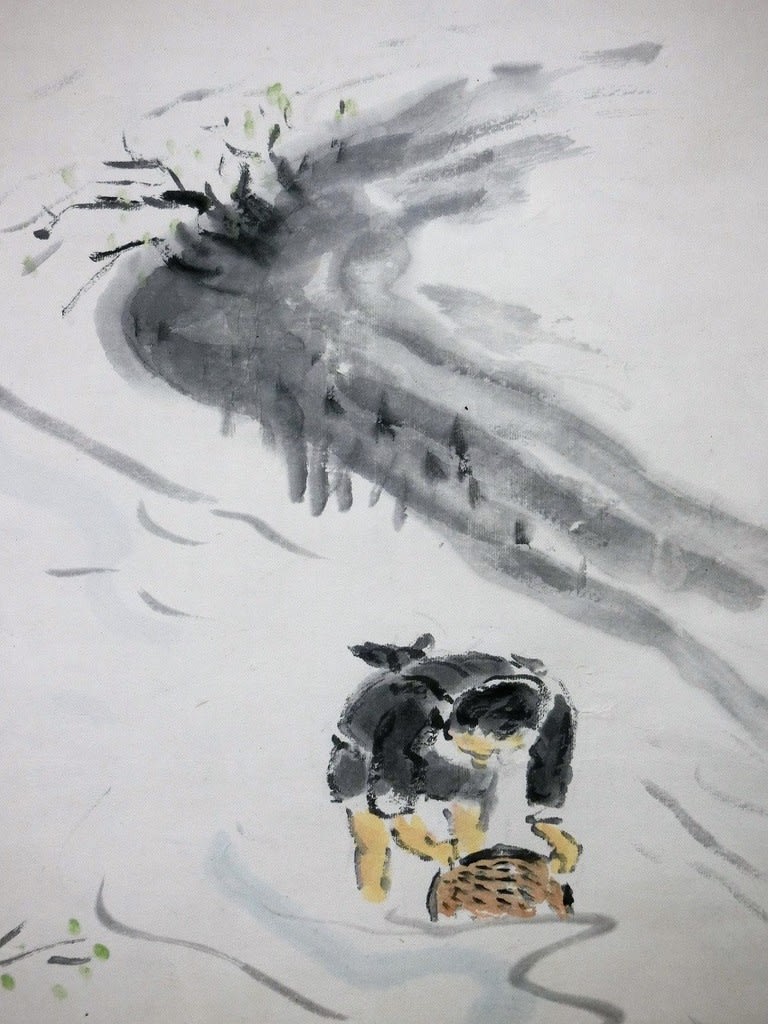

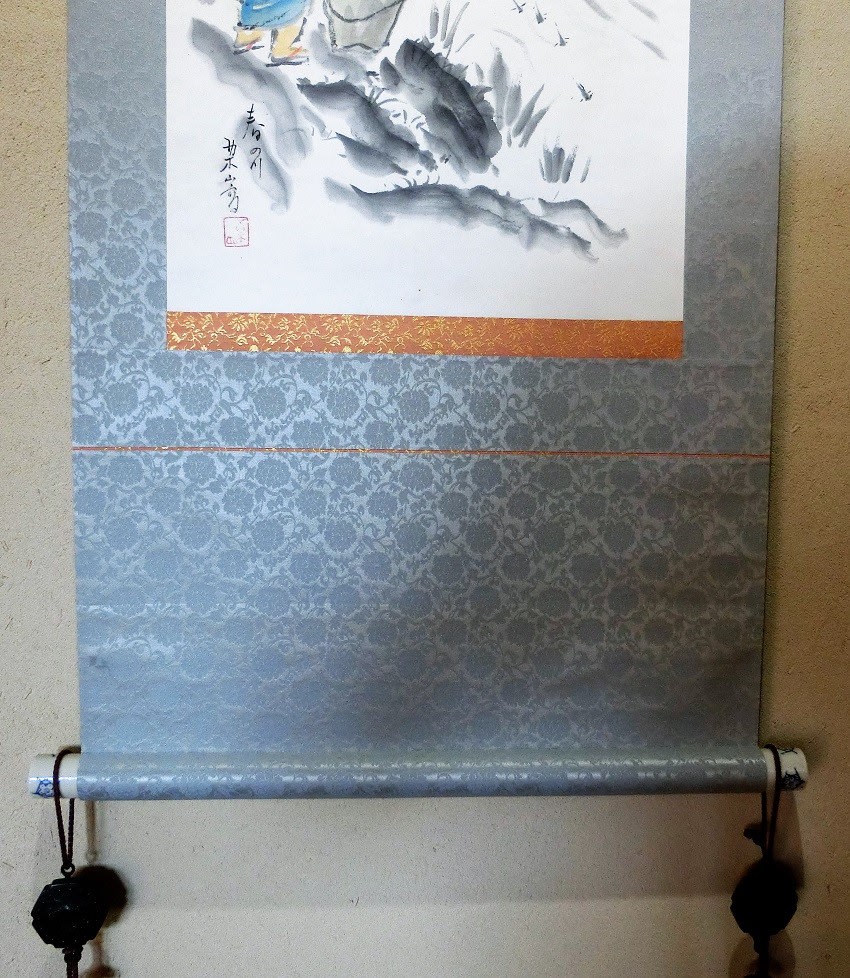

春の川 舘岡栗山筆 その7

紙本着色軸装 軸先陶製 まくりからの改装 合箱

全体サイズ:横434*縦1730 画サイズ:横313*縦1017

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*************************************

舘岡栗山:本名は館岡豊治。明治30(1899)年9月9日、秋田県南秋田郡馬川村高崎(現在は五城目町)生まれ。秋田師範学校を中退し、京都にて勉学。院展の近藤浩一路に師事。昭和8年、「台温泉」が院展で初入選。安田靭彦の指導を受ける。昭和12年春展、「雨後」が横山大観賞受賞。昭和40年、院展ニ20回入選をはたす。昭和42年、院展特待、無鑑査。秋田県にて日本画研究グループ「新樹社」設立。大正期、俳句雑誌「山彦」を主宰。昭和20年台初め、一日市町(現在は八郎潟町一日市)にて湖畔時報社設立。昭和27年、秋田県文化功労賞受賞。昭和45年、勲五等双光旭日章受賞。昭和53年10月16日死去。81歳。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

************************************

実は母の実家にあるところが舘岡栗山の生地であり、郷里には舘岡栗山が遺したさくさんの作品があります。風俗史の価値のある作品が多く、屏風などもありました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郷里の所蔵家から何点か見せて頂いたのですが、それほどの力作はなく、後日所蔵家の子息が処分する際も1,000円にしかならないと嘆いていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

売る時は骨董商は足元をみますので、そんなもんですし、東京で売り払おうとしてこと自体が間違いです。

************************************

補足説明

館岡 栗山(たておか りつざん、1897年9月9日 - 1978年10月16日)は、日本画家である。院展の無鑑査となり、俳句や短歌にも親しんで、地域新聞の発行も続けた。

秋田県馬川村高崎(後の秋田県五城目町高崎)の生まれ。本名は豊治。小学校を卒業後、1911年に秋田師範学校講習科に進学したものの肋膜炎のため1年で中退、以後独学で絵を描き続け、五城目町の落合病院で事務員として就職してからも折りをみては季節の風物をスケッチしていた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1919年、22歳のときに家出同然に上京し、絵の修行をしようとしたものの、病を得て半年ほどで帰郷。健康を回復して25歳のときに改めて上京、アルバイトをして生活費を稼ぎながら絵の修行に励んだ。その頃、画号を長春から栗山に改めた。郷里の五城目町のシンボル的な里山である森山が、栗のような形にも見えたのが号の由来。栗山は郷里秋田への思い入れが強く、のちには秋田の風物が主要な題材となった。1925年1月からは48回にわたって秋田の県内紙秋田魁新報に「秋田百景」を連載している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1926年、日本画の世界でさらに研鑽を積むため京都に移り住んだ。1928年、日本美術院の近藤浩一路に師事し、1933年、36歳で「台温泉」という作品で院展に初入選を果たした。1936年に近藤浩一路は日本美術院を脱退するが、栗山は師と行動を共にせず、美術院研究会員となって院展に出品を続け、入選を繰り返した。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

翌年の研究会展作品『雨後』が大観賞を獲得、それを契機に安田靫彦に師事、昭和14年には院友に推された。院展には初入選以来連続入選30回を数え、1968年には特待・無鑑査となった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1945年4月に48歳で京都から郷里五城目町に疎開、翌年には隣町である一日市町(後の八郎潟町)に移り住む。ここにアトリエを構え、秋田の風景や行事、伝承芸能などを好んで描いた。地方色豊かなマニエリスム風の微細な描写が作風。

俳句や短歌にも親しみ、若いころには同郷の俳人北嶋南五や草皆五沼などとも親交があった。大正期には俳誌『山彦』を主宰している。五城目町の雀館公園には栗山の句碑がある。短歌では同郷の歌人中村徳也とともに学び、夫人とともに短歌会「歌瀬歌会」をつくっている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1951年には地域新聞「湖畔時報」を創刊し社主になった。日本画研究グループ「新樹社」を1958年に設立、秋田の代表的展覧会である「県展」の審査員も務めた。1962年に秋田県文化功労者、1970年に勲五等双光旭日章を受章。著書に『銀婚』、『栗山画談』がある。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

************************************

小生はそれなりの出来の良い舘岡栗山の作品は好きです。本作品はまくりの状態だったと思います。改装しがいのある作品で、改装に際しては幾人の方が欲しがったほどです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

なかなか名前の売れていない画家ですので、市場には出来の良い作品は出てきませんが、郷里の骨董店では作品をよく見かけます。色紙などは出来の良いものを購入しています。

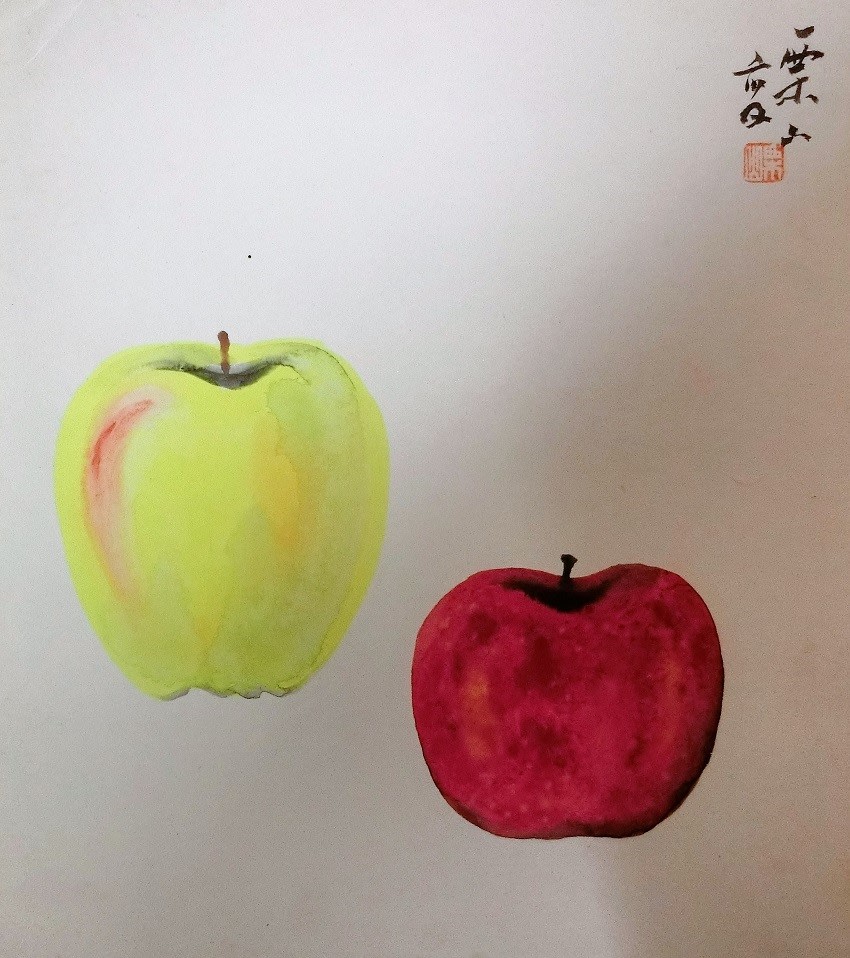

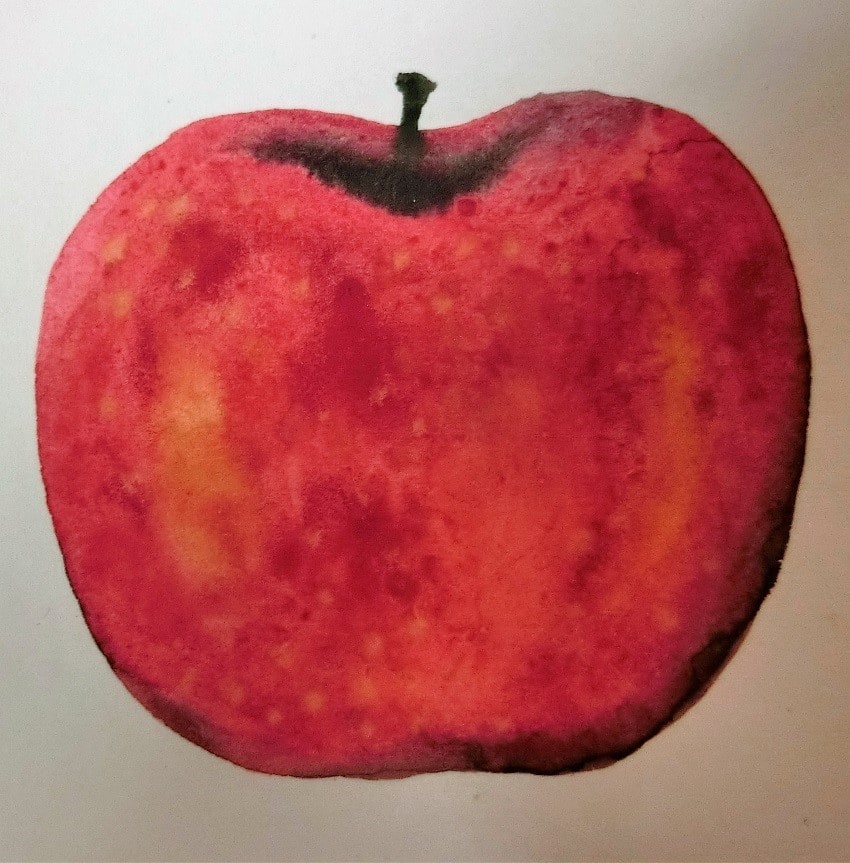

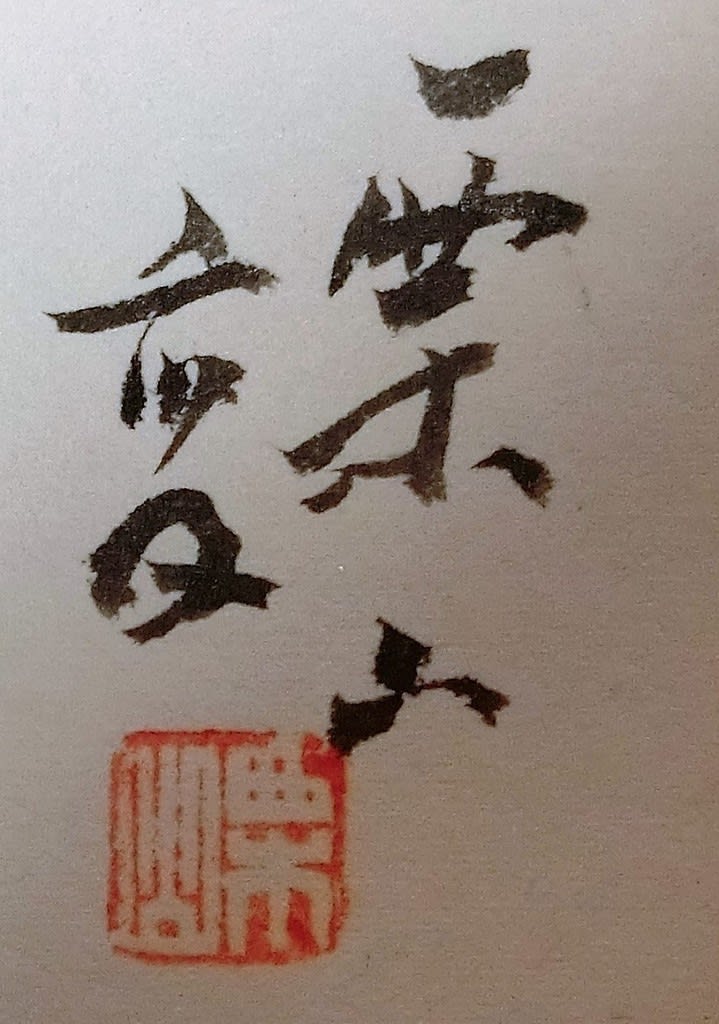

林檎 舘岡栗山筆 その5

紙本淡彩色紙

画サイズ:縦240*横270

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

郷里の風俗史の資料としては貴重になっています。

盆踊 舘岡栗山筆 その6

紙本淡彩色紙

画サイズ:縦240*横270

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

盆踊り、なまはげ、八郎潟風景、郷土芸能などを好んで題材にした。地方色豊かなマニエリスム風の微細な描写は、農村のたくましくも微笑ましいエネルギーを吹き出す独自の画風であり、記録画としても今後は高く評価されるであろう。

下記の作品らは本ブログでも以前の紹介しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

下の床の間の作品は男の隠れ家に飾っていますが、傑作中の傑作でしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

郷里の風俗史としての価値を目先のお金のために換金するほど馬鹿なことはありません。東京の骨董店の蔵の中で放りっぱなしでしょう。所蔵家はきっと嘆いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

小生はきちんとして資料をつけて、震災、台風などを乗り越えて子々孫々まで伝えていくことを願って作品を蒐集しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

冒険ものですので、怖い場面になると居眠りをしている小生の腕にしがみつく始末。「怖い、帰ろう!」という息子をなだめつつ、結局最後まで熱心に観て帰宅の電車の中で家内に一生懸命説明していました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて平成3年のリンゴ台風に際して郷里の男の隠れ家は屋根が吹き飛ばされました。早速赴任先の青森から駆け付け、親戚一同にて応急処理し、市から融資を受けたり、兄弟で資金を出し合って屋根を修理したのですが、その際に天井裏に仕舞いこんでいた掛け軸類を義父から見せられ、捨てるのも惜しいので時間をかけて修復しました。

本日紹介する作品はその中のひとつの作品です。その後に寺崎廣業の屏風(後日贋作と判断)、平福穂庵などの軸も修復していますが、そのことが小生の骨董遍歴を加速したようです。

春の川 舘岡栗山筆 その7

紙本着色軸装 軸先陶製 まくりからの改装 合箱

全体サイズ:横434*縦1730 画サイズ:横313*縦1017

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

*************************************

舘岡栗山:本名は館岡豊治。明治30(1899)年9月9日、秋田県南秋田郡馬川村高崎(現在は五城目町)生まれ。秋田師範学校を中退し、京都にて勉学。院展の近藤浩一路に師事。昭和8年、「台温泉」が院展で初入選。安田靭彦の指導を受ける。昭和12年春展、「雨後」が横山大観賞受賞。昭和40年、院展ニ20回入選をはたす。昭和42年、院展特待、無鑑査。秋田県にて日本画研究グループ「新樹社」設立。大正期、俳句雑誌「山彦」を主宰。昭和20年台初め、一日市町(現在は八郎潟町一日市)にて湖畔時報社設立。昭和27年、秋田県文化功労賞受賞。昭和45年、勲五等双光旭日章受賞。昭和53年10月16日死去。81歳。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

************************************

実は母の実家にあるところが舘岡栗山の生地であり、郷里には舘岡栗山が遺したさくさんの作品があります。風俗史の価値のある作品が多く、屏風などもありました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郷里の所蔵家から何点か見せて頂いたのですが、それほどの力作はなく、後日所蔵家の子息が処分する際も1,000円にしかならないと嘆いていました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

売る時は骨董商は足元をみますので、そんなもんですし、東京で売り払おうとしてこと自体が間違いです。

************************************

補足説明

館岡 栗山(たておか りつざん、1897年9月9日 - 1978年10月16日)は、日本画家である。院展の無鑑査となり、俳句や短歌にも親しんで、地域新聞の発行も続けた。

秋田県馬川村高崎(後の秋田県五城目町高崎)の生まれ。本名は豊治。小学校を卒業後、1911年に秋田師範学校講習科に進学したものの肋膜炎のため1年で中退、以後独学で絵を描き続け、五城目町の落合病院で事務員として就職してからも折りをみては季節の風物をスケッチしていた。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1919年、22歳のときに家出同然に上京し、絵の修行をしようとしたものの、病を得て半年ほどで帰郷。健康を回復して25歳のときに改めて上京、アルバイトをして生活費を稼ぎながら絵の修行に励んだ。その頃、画号を長春から栗山に改めた。郷里の五城目町のシンボル的な里山である森山が、栗のような形にも見えたのが号の由来。栗山は郷里秋田への思い入れが強く、のちには秋田の風物が主要な題材となった。1925年1月からは48回にわたって秋田の県内紙秋田魁新報に「秋田百景」を連載している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1926年、日本画の世界でさらに研鑽を積むため京都に移り住んだ。1928年、日本美術院の近藤浩一路に師事し、1933年、36歳で「台温泉」という作品で院展に初入選を果たした。1936年に近藤浩一路は日本美術院を脱退するが、栗山は師と行動を共にせず、美術院研究会員となって院展に出品を続け、入選を繰り返した。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

翌年の研究会展作品『雨後』が大観賞を獲得、それを契機に安田靫彦に師事、昭和14年には院友に推された。院展には初入選以来連続入選30回を数え、1968年には特待・無鑑査となった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1945年4月に48歳で京都から郷里五城目町に疎開、翌年には隣町である一日市町(後の八郎潟町)に移り住む。ここにアトリエを構え、秋田の風景や行事、伝承芸能などを好んで描いた。地方色豊かなマニエリスム風の微細な描写が作風。

俳句や短歌にも親しみ、若いころには同郷の俳人北嶋南五や草皆五沼などとも親交があった。大正期には俳誌『山彦』を主宰している。五城目町の雀館公園には栗山の句碑がある。短歌では同郷の歌人中村徳也とともに学び、夫人とともに短歌会「歌瀬歌会」をつくっている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1951年には地域新聞「湖畔時報」を創刊し社主になった。日本画研究グループ「新樹社」を1958年に設立、秋田の代表的展覧会である「県展」の審査員も務めた。1962年に秋田県文化功労者、1970年に勲五等双光旭日章を受章。著書に『銀婚』、『栗山画談』がある。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

************************************

小生はそれなりの出来の良い舘岡栗山の作品は好きです。本作品はまくりの状態だったと思います。改装しがいのある作品で、改装に際しては幾人の方が欲しがったほどです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

なかなか名前の売れていない画家ですので、市場には出来の良い作品は出てきませんが、郷里の骨董店では作品をよく見かけます。色紙などは出来の良いものを購入しています。

林檎 舘岡栗山筆 その5

紙本淡彩色紙

画サイズ:縦240*横270

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郷里の風俗史の資料としては貴重になっています。

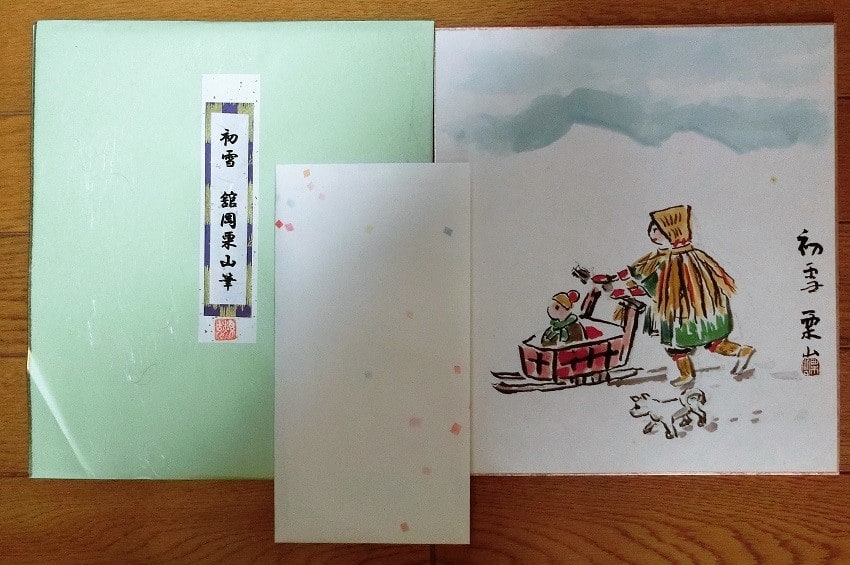

盆踊 舘岡栗山筆 その6

紙本淡彩色紙

画サイズ:縦240*横270

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

盆踊り、なまはげ、八郎潟風景、郷土芸能などを好んで題材にした。地方色豊かなマニエリスム風の微細な描写は、農村のたくましくも微笑ましいエネルギーを吹き出す独自の画風であり、記録画としても今後は高く評価されるであろう。

下記の作品らは本ブログでも以前の紹介しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

下の床の間の作品は男の隠れ家に飾っていますが、傑作中の傑作でしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

郷里の風俗史としての価値を目先のお金のために換金するほど馬鹿なことはありません。東京の骨董店の蔵の中で放りっぱなしでしょう。所蔵家はきっと嘆いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小生はきちんとして資料をつけて、震災、台風などを乗り越えて子々孫々まで伝えていくことを願って作品を蒐集しています。