本日は早朝から九州へ・・、一泊して明日は広島へ入り、その後帰宅予定です。

さて本日紹介する作品は山口蓬春の作品ですが、山口蓬春の作品は子供の頃から床に掛かっていた作品があったこともあり、小生には馴染みのある画家の一人です。「うまい!」という感想を持たざる得ない近代日本画家のひとりですね。

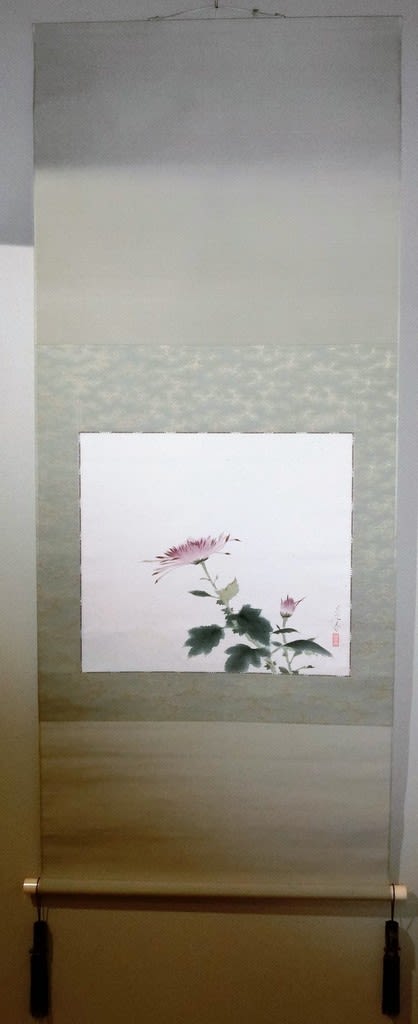

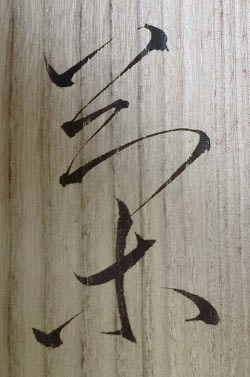

菊 山口蓬春筆 その5

紙本水墨着色軸装 軸先 共箱二重箱

全体サイズ:横645*縦1565 画サイズ:横485*縦435

Image may be NSFW.

Clik here to view.

和紙に描かれて作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

山口蓬春は画家として駆け出した頃から古美術品を求め自らの芸術の糧とし、自ら培った審美眼をもって当時の文化人たちとともに茶の湯を楽しんでいました。一方、妻の春子は元・日本画家でありましたが、結婚後は蓬春を支えるため絵を描きませんでした。そして武者小路千家の茶道を心得るなど、豊かで教養に溢れた彼女は日ごろより茶の湯のこころを以て、多忙な生活を極めていた蓬春の客人を歓待していたそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このような二人は葉山の邸宅に、茶の湯をたのしむための水屋や露地のある坪庭などの心地よい空間をととのえました。また二人には名だたる茶人・数寄者・目利きたちとの交流があり、そのため貴重な茶道具や資料が集まったとのことです。小生はまだ訪れたことはないのですが、現在は山口蓬春記念館となっているようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「テーマを絞り込んだ晩年の作品では、岩絵具の清澄な色彩はますます深みを増し、洗練された構図と共に、近代的な明るさに満ちています。それこそ画家が独自に到達した新日本画の姿と見ることができるだろう。」と晩年における山口蓬春の作品は評価されています。

「誰かが蓬春のレベルを維持しなくてはならない」と蓬春死後、美術評論家河北倫明氏はそう語ったそうです。蓬春芸術は、西洋画、日本画を超えた近代日本美術の一つの頂点ともいえるのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

洋画から出発し、松岡映丘に大和絵を師事し、洋画を吸収しながら大和絵の形式を取り払い、南国の景色を描き、戦争画を経て、戦後「蓬春モダニズム」と呼ばれる画風を確立し、晩年は「和洋の真の融和」を見事に凝結した作品を描いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品はそのような経緯を経ての晩年に描かれた作品だと思います。

幾度か本ブログにて記述していますが、山口逢春の概略の経歴は下記のとおりです。

**************************************

山口逢春:明治26年生まれ、昭和46年没、享年78歳。北海道生まれ、名は三郎。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

東京美術学校洋画部を卒業し、松岡映丘に師事し、大和絵の画風を修得したのみならず、各派の画風をも摂取した。「三熊野の那智の御山」、「緑庭」、「市場」等の代表作がある。

昭和初期に新興大和絵運動のホープとして一躍画壇に登場する。昭和5年、洋画家らと六潮会を結成して研鑚を積む。昭和25年日本芸術院会員となるが、戦後、逢春はシュ-ルレアリズムに近づき、西の堂本印象に対する東京側新派のリーダーといわれた。

明快な色彩で清新な自然感を構成的に表現した洋画的新傾向は、急速に戦後の日本画界を席巻していく。

昭和40年には文化勲章を受賞。昭和43年、新宮殿壁画を完成する。大和絵や宋元画、水墨画、琳派と幅広い研究をし、日本画的な「型」から離れて、自らの創意で時代の思考、感覚、美意識に適合した新しい画境を開拓し続けた。

**************************************

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

一作品は床に飾りたいと思う画家の一人です。

幾多の変遷を経た画家ですが、さらに下記の記事が解りやすいでしょう。

補足

**************************************

1. 新興大和絵会への参加

京美術学校西洋画科に入学した蓬春は、君の絵は日本画の材料が合うのではないか、と評され悩んだ末、日本画科に転科します。そこで蓬春の指導に当たるのが当時文展で活躍していた松岡映丘でした。この頃山口家は経済的に苦しく、蓬春は京都や奈良の名所絵を描いて生計をたてていました。生まれて初めて見る古都の風景に新鮮な感動を覚えた蓬春は《晩秋(深草) 》《秋二題 》など、叙情的な作風を打ち立てます。

大正12年、東京美術学校日本画科を首席で卒業した蓬春は、映丘率いる新興大和絵会の同人となり、その後、第5回、第6回帝展への入選を経て、第7回帝展では《三熊野の那智の御山》が特選となり、帝国美術院賞をも受賞、作品は皇室買い上げという三重の栄誉を受けた蓬春は画壇への華々しいデビューを飾ります。また、第8回帝展出品《緑庭》や第10回新興大和絵会出品《扇面流し》では、当時の大和絵が失っていた鮮烈な色調を復活させ、大和絵に近代的な命を与えました。

2. 六潮会と個展時代

「ただ大和絵の形式を、今日の感情や思想に一致させる事は困難だと思う。」と自ら述べた様に、蓬春は新興大和絵会の活動に限界を感じ始ます。

昭和5年、蓬春は六潮会に参加します。3人の日本画家と3人の洋画家、そして美術記者・批評家の8名から成り、流派を超えた自由な雰囲気の中、お互いが学び合うというこの会は、蓬春にとってはこの上ない研鑽の場となり、ここでの活動は以後10年間続くこととなります。そんな折り、蓬春は画壇の派閥の板挟みとなり、昭和10年に六潮会以外の全ての団体と訣別し、古典の模写に励みながら、昭和11年には初めての個展を開きます。

大和絵の形式を取り払った蓬春は、馥郁たる自然を描いた《竹林の図 》や、江戸琳派の研究の跡が見られる《春汀》、隙の無いまとまりのある構成と衒いのない素直な描写によって表現された《泰山木》など、生き生きとした自然観照の姿勢を見せ、「一個の自由人となり、ひたすら自己の画生活の醇化に努力」していったと述べています。蓬春は省略や強調の手法を交えた、新しい日本画を追求し、これは戦後、一気に開花する蓬春モダニズムの萌芽と評価されています。

3. 南方に使いする

昭和13年以来、蓬春は美術展の審査員として毎年のように台湾や中国、南方の各地に赴いています。初めて目にする異国風景は蓬春にとって新たな創作力の源となったようです。

《南嶋薄暮》を取材した淡水(台湾の海港)について、「その建築の持つ絵画的な美しさは、西欧のそれも南仏か伊太利あたりの感じがあるのではないでしょうか。」と蓬春は述べており、南方の各地に見られる鮮やかな色彩に、殊に感銘を受けていたようです。

一方、昭和10年代初頭の古典の学習以来、フォルムの単純化を一例とした画風の変化を見せていた蓬春が、戦後「蓬春モダニズム」と呼ばれるところの造形形成の過程を《残寒 》に見いだすことができます。省略や強調の手法を交えた、装飾的な画面は、終戦の到来を待てなかったようです。

この頃、多くの画家が戦争に協力するよう求められていました。昭和17年、陸軍省から南方に派遣され、戦争画を描くことになりますが、実際のところ、彼が心に抱いていたのは「今だ見ざる南方の新天地に対する思慕の念と憧憬」であったと回顧しています。

4. 蓬春モダニズムの展開

昭和22年、蓬春は疎開先の山形・赤湯から帰り、葉山に移ります。さらに、1年半後には現在の記念館となっている一色海岸近くに待望の新居を構えることになります。ちなみにこの画室は28年に同窓の建築家吉田五十八が設計したモダンな内装です。海に近いこの画室から夏の葉山の海岸を思わせるモチーフがたびたび登場することになります。

戦後の発表の舞台は日展が中心となり、第3回日展に出品した《山湖》が始まりでした。昭和20年代、日本画滅亡論が唱えられるころ、日本画は急速に西欧近代絵画を吸収します。そのなかで、蓬春は19世紀の以後のフランスを中心とした絵画に接近し、戦時の表現を払拭した新しい日本画を積極的にめざし、時代の思考や感覚をもとに近代の造形性を消化していきます。漫然とした概念的な自然描写を排した表現や「もっと明るく、もっと複雑な、もっと強い、もっとリズミカルな」と言う蓬春の色感は、新鮮な画面を生み出しました。

独特の造形感覚とともに、《望郷》にみられるようなしばしば卓抜した感性は、蓬春芸術のみせる大きな魅力です。こうした蓬春の作品は発表のたびに話題となり、明るく近代的な造形の追求は、"蓬春モダニズム"とよばれる世界を創り出しました。

5. 写実の時代

《山湖》から始まる実験的な風景画と、《夏の印象》などの構成的な静物画の近代的な形態と色彩による一連の作品は《望郷》が区切りとなったようです。その後の昭和30年代前半の一時期、蓬春は冷徹なリアリズムをめざす静物画を中心とした制作をおこないます。

「すべて写実が基盤になる、即ち写実主義(リアリズム)の基盤に立つのである。」と蓬春は述べています。自然観照から発想せよという蓬春の日常に向ける透徹した眼を感じさせ、なおかつそれが日本画として充分に消化されている。広がりをもたらす光の存在と、隈取りのように表現されている陰影が特徴であり、西欧的な静物画への傾斜を読みとることができます。

蓬春は画塾のような形態をとりませんでしたが、大山忠作、加藤東一、加倉井和夫、浦田正夫らが師事しており、こうした戦後の日本画壇を改革した若い原動力となった一采社の作家たちに大きな影響を与えたことも特筆されます。同時代的感覚の導入と西欧近代絵画の吸収など、蓬春は戦後の次世代の画家に日本画のひとつの指針を示しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

6. 新日本画の創造

西洋画、古典大和絵から出発し、時代に即した日本画の創造を目指した蓬春。その画業においての最終的な課題は、和洋の真の融和であったといえます。

かつては大和絵の文学的抒情性から抜け出すために、人物や動物は画面から消し去られていました。蓬春は『新日本画の技法』の中で「構図の為に殊更に鳥を配置するようなことはせず、たとえ鳥が無くても、自然感の出るものは、強いて鳥を配する必要はない」「従来の花鳥画には、無理に不自然な鳥を配するような悪習慣がある。」と述べている。それが晩年に至り、《春》《夏》《秋》《冬》の連作を描き始めてから再び登場する小鳥の姿には、伝統的日本画の画題にあえて挑戦する蓬春の円熟した境地が窺えます。

当方の所蔵作品より

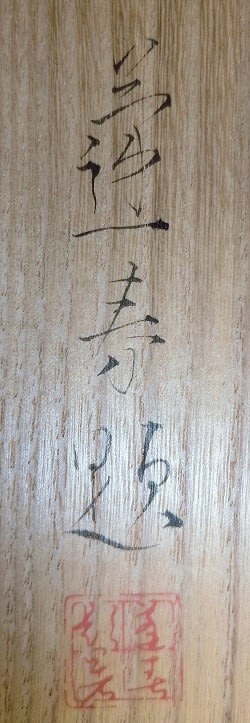

柳鷺図 山口逢春筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦2180*横442 画サイズ:縦1300*横320

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

現代の視点によって再び捕らえ直された花鳥画。同じモチーフにより繰り返し描かれた静物画。テーマを絞り込んだ晩年の作品では、岩絵具の清澄な色彩はますます深みを増し、洗練された構図と共に、近代的な明るさに満ちている。それこそ画家が独自に到達した新日本画の姿と見ることができるのだろう。

当方の所蔵作品より

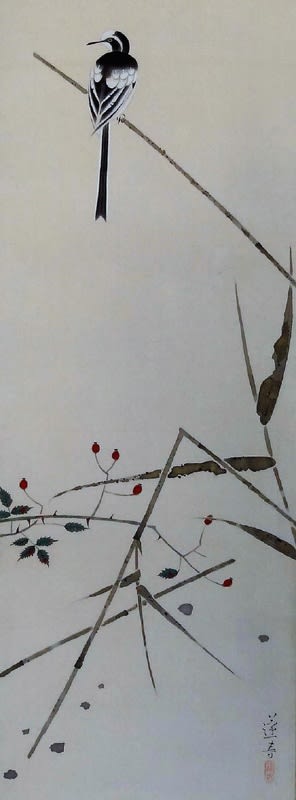

鶺鴒 山口逢春筆

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:横395*縦1960 画サイズ:横275*縦1090

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

「誰かが蓬春のレベルを維持しなくてはならない」蓬春死後、美術評論家河北倫明氏はそう語った。蓬春芸術は、西洋画、日本画を超えた近代日本美術の一つの頂点ともいえるのでしょう。

**************************************

「誰かが蓬春のレベルを維持しなくてはならない。」ということですが、残念ながら彼の死後、そのレベルを維持できている画家は日本にはいません。岩絵の具を厚く塗り、またスプレーなどの道具に頼り、本来の技量とはほど遠いところに現在の日本画があるように思われます。ものづくりに技術が蓄積されていない現状が日本画にもあるようです。現代日本画より、近代日本画にファンが多いのもこのことによることが大きいのでしょう。

さて本日紹介する作品は山口蓬春の作品ですが、山口蓬春の作品は子供の頃から床に掛かっていた作品があったこともあり、小生には馴染みのある画家の一人です。「うまい!」という感想を持たざる得ない近代日本画家のひとりですね。

菊 山口蓬春筆 その5

紙本水墨着色軸装 軸先 共箱二重箱

全体サイズ:横645*縦1565 画サイズ:横485*縦435

Image may be NSFW.

Clik here to view.

和紙に描かれて作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

山口蓬春は画家として駆け出した頃から古美術品を求め自らの芸術の糧とし、自ら培った審美眼をもって当時の文化人たちとともに茶の湯を楽しんでいました。一方、妻の春子は元・日本画家でありましたが、結婚後は蓬春を支えるため絵を描きませんでした。そして武者小路千家の茶道を心得るなど、豊かで教養に溢れた彼女は日ごろより茶の湯のこころを以て、多忙な生活を極めていた蓬春の客人を歓待していたそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

このような二人は葉山の邸宅に、茶の湯をたのしむための水屋や露地のある坪庭などの心地よい空間をととのえました。また二人には名だたる茶人・数寄者・目利きたちとの交流があり、そのため貴重な茶道具や資料が集まったとのことです。小生はまだ訪れたことはないのですが、現在は山口蓬春記念館となっているようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「テーマを絞り込んだ晩年の作品では、岩絵具の清澄な色彩はますます深みを増し、洗練された構図と共に、近代的な明るさに満ちています。それこそ画家が独自に到達した新日本画の姿と見ることができるだろう。」と晩年における山口蓬春の作品は評価されています。

「誰かが蓬春のレベルを維持しなくてはならない」と蓬春死後、美術評論家河北倫明氏はそう語ったそうです。蓬春芸術は、西洋画、日本画を超えた近代日本美術の一つの頂点ともいえるのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

洋画から出発し、松岡映丘に大和絵を師事し、洋画を吸収しながら大和絵の形式を取り払い、南国の景色を描き、戦争画を経て、戦後「蓬春モダニズム」と呼ばれる画風を確立し、晩年は「和洋の真の融和」を見事に凝結した作品を描いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品はそのような経緯を経ての晩年に描かれた作品だと思います。

幾度か本ブログにて記述していますが、山口逢春の概略の経歴は下記のとおりです。

**************************************

山口逢春:明治26年生まれ、昭和46年没、享年78歳。北海道生まれ、名は三郎。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

東京美術学校洋画部を卒業し、松岡映丘に師事し、大和絵の画風を修得したのみならず、各派の画風をも摂取した。「三熊野の那智の御山」、「緑庭」、「市場」等の代表作がある。

昭和初期に新興大和絵運動のホープとして一躍画壇に登場する。昭和5年、洋画家らと六潮会を結成して研鑚を積む。昭和25年日本芸術院会員となるが、戦後、逢春はシュ-ルレアリズムに近づき、西の堂本印象に対する東京側新派のリーダーといわれた。

明快な色彩で清新な自然感を構成的に表現した洋画的新傾向は、急速に戦後の日本画界を席巻していく。

昭和40年には文化勲章を受賞。昭和43年、新宮殿壁画を完成する。大和絵や宋元画、水墨画、琳派と幅広い研究をし、日本画的な「型」から離れて、自らの創意で時代の思考、感覚、美意識に適合した新しい画境を開拓し続けた。

**************************************

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

一作品は床に飾りたいと思う画家の一人です。

幾多の変遷を経た画家ですが、さらに下記の記事が解りやすいでしょう。

補足

**************************************

1. 新興大和絵会への参加

京美術学校西洋画科に入学した蓬春は、君の絵は日本画の材料が合うのではないか、と評され悩んだ末、日本画科に転科します。そこで蓬春の指導に当たるのが当時文展で活躍していた松岡映丘でした。この頃山口家は経済的に苦しく、蓬春は京都や奈良の名所絵を描いて生計をたてていました。生まれて初めて見る古都の風景に新鮮な感動を覚えた蓬春は《晩秋(深草) 》《秋二題 》など、叙情的な作風を打ち立てます。

大正12年、東京美術学校日本画科を首席で卒業した蓬春は、映丘率いる新興大和絵会の同人となり、その後、第5回、第6回帝展への入選を経て、第7回帝展では《三熊野の那智の御山》が特選となり、帝国美術院賞をも受賞、作品は皇室買い上げという三重の栄誉を受けた蓬春は画壇への華々しいデビューを飾ります。また、第8回帝展出品《緑庭》や第10回新興大和絵会出品《扇面流し》では、当時の大和絵が失っていた鮮烈な色調を復活させ、大和絵に近代的な命を与えました。

2. 六潮会と個展時代

「ただ大和絵の形式を、今日の感情や思想に一致させる事は困難だと思う。」と自ら述べた様に、蓬春は新興大和絵会の活動に限界を感じ始ます。

昭和5年、蓬春は六潮会に参加します。3人の日本画家と3人の洋画家、そして美術記者・批評家の8名から成り、流派を超えた自由な雰囲気の中、お互いが学び合うというこの会は、蓬春にとってはこの上ない研鑽の場となり、ここでの活動は以後10年間続くこととなります。そんな折り、蓬春は画壇の派閥の板挟みとなり、昭和10年に六潮会以外の全ての団体と訣別し、古典の模写に励みながら、昭和11年には初めての個展を開きます。

大和絵の形式を取り払った蓬春は、馥郁たる自然を描いた《竹林の図 》や、江戸琳派の研究の跡が見られる《春汀》、隙の無いまとまりのある構成と衒いのない素直な描写によって表現された《泰山木》など、生き生きとした自然観照の姿勢を見せ、「一個の自由人となり、ひたすら自己の画生活の醇化に努力」していったと述べています。蓬春は省略や強調の手法を交えた、新しい日本画を追求し、これは戦後、一気に開花する蓬春モダニズムの萌芽と評価されています。

3. 南方に使いする

昭和13年以来、蓬春は美術展の審査員として毎年のように台湾や中国、南方の各地に赴いています。初めて目にする異国風景は蓬春にとって新たな創作力の源となったようです。

《南嶋薄暮》を取材した淡水(台湾の海港)について、「その建築の持つ絵画的な美しさは、西欧のそれも南仏か伊太利あたりの感じがあるのではないでしょうか。」と蓬春は述べており、南方の各地に見られる鮮やかな色彩に、殊に感銘を受けていたようです。

一方、昭和10年代初頭の古典の学習以来、フォルムの単純化を一例とした画風の変化を見せていた蓬春が、戦後「蓬春モダニズム」と呼ばれるところの造形形成の過程を《残寒 》に見いだすことができます。省略や強調の手法を交えた、装飾的な画面は、終戦の到来を待てなかったようです。

この頃、多くの画家が戦争に協力するよう求められていました。昭和17年、陸軍省から南方に派遣され、戦争画を描くことになりますが、実際のところ、彼が心に抱いていたのは「今だ見ざる南方の新天地に対する思慕の念と憧憬」であったと回顧しています。

4. 蓬春モダニズムの展開

昭和22年、蓬春は疎開先の山形・赤湯から帰り、葉山に移ります。さらに、1年半後には現在の記念館となっている一色海岸近くに待望の新居を構えることになります。ちなみにこの画室は28年に同窓の建築家吉田五十八が設計したモダンな内装です。海に近いこの画室から夏の葉山の海岸を思わせるモチーフがたびたび登場することになります。

戦後の発表の舞台は日展が中心となり、第3回日展に出品した《山湖》が始まりでした。昭和20年代、日本画滅亡論が唱えられるころ、日本画は急速に西欧近代絵画を吸収します。そのなかで、蓬春は19世紀の以後のフランスを中心とした絵画に接近し、戦時の表現を払拭した新しい日本画を積極的にめざし、時代の思考や感覚をもとに近代の造形性を消化していきます。漫然とした概念的な自然描写を排した表現や「もっと明るく、もっと複雑な、もっと強い、もっとリズミカルな」と言う蓬春の色感は、新鮮な画面を生み出しました。

独特の造形感覚とともに、《望郷》にみられるようなしばしば卓抜した感性は、蓬春芸術のみせる大きな魅力です。こうした蓬春の作品は発表のたびに話題となり、明るく近代的な造形の追求は、"蓬春モダニズム"とよばれる世界を創り出しました。

5. 写実の時代

《山湖》から始まる実験的な風景画と、《夏の印象》などの構成的な静物画の近代的な形態と色彩による一連の作品は《望郷》が区切りとなったようです。その後の昭和30年代前半の一時期、蓬春は冷徹なリアリズムをめざす静物画を中心とした制作をおこないます。

「すべて写実が基盤になる、即ち写実主義(リアリズム)の基盤に立つのである。」と蓬春は述べています。自然観照から発想せよという蓬春の日常に向ける透徹した眼を感じさせ、なおかつそれが日本画として充分に消化されている。広がりをもたらす光の存在と、隈取りのように表現されている陰影が特徴であり、西欧的な静物画への傾斜を読みとることができます。

蓬春は画塾のような形態をとりませんでしたが、大山忠作、加藤東一、加倉井和夫、浦田正夫らが師事しており、こうした戦後の日本画壇を改革した若い原動力となった一采社の作家たちに大きな影響を与えたことも特筆されます。同時代的感覚の導入と西欧近代絵画の吸収など、蓬春は戦後の次世代の画家に日本画のひとつの指針を示しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

6. 新日本画の創造

西洋画、古典大和絵から出発し、時代に即した日本画の創造を目指した蓬春。その画業においての最終的な課題は、和洋の真の融和であったといえます。

かつては大和絵の文学的抒情性から抜け出すために、人物や動物は画面から消し去られていました。蓬春は『新日本画の技法』の中で「構図の為に殊更に鳥を配置するようなことはせず、たとえ鳥が無くても、自然感の出るものは、強いて鳥を配する必要はない」「従来の花鳥画には、無理に不自然な鳥を配するような悪習慣がある。」と述べている。それが晩年に至り、《春》《夏》《秋》《冬》の連作を描き始めてから再び登場する小鳥の姿には、伝統的日本画の画題にあえて挑戦する蓬春の円熟した境地が窺えます。

当方の所蔵作品より

柳鷺図 山口逢春筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:縦2180*横442 画サイズ:縦1300*横320

Image may be NSFW.

Clik here to view.

現代の視点によって再び捕らえ直された花鳥画。同じモチーフにより繰り返し描かれた静物画。テーマを絞り込んだ晩年の作品では、岩絵具の清澄な色彩はますます深みを増し、洗練された構図と共に、近代的な明るさに満ちている。それこそ画家が独自に到達した新日本画の姿と見ることができるのだろう。

当方の所蔵作品より

鶺鴒 山口逢春筆

絹本着色軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:横395*縦1960 画サイズ:横275*縦1090

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「誰かが蓬春のレベルを維持しなくてはならない」蓬春死後、美術評論家河北倫明氏はそう語った。蓬春芸術は、西洋画、日本画を超えた近代日本美術の一つの頂点ともいえるのでしょう。

**************************************

「誰かが蓬春のレベルを維持しなくてはならない。」ということですが、残念ながら彼の死後、そのレベルを維持できている画家は日本にはいません。岩絵の具を厚く塗り、またスプレーなどの道具に頼り、本来の技量とはほど遠いところに現在の日本画があるように思われます。ものづくりに技術が蓄積されていない現状が日本画にもあるようです。現代日本画より、近代日本画にファンが多いのもこのことによることが大きいのでしょう。