先週は福島浜通りと女川に泊りがけで出張でした。一年に一回は赴く地域ですが、確実に復興が続く半面、原発そのものの廃炉については何ならの手は打っているものの不透明なことが多いようです。

さてサッカーのワールドカップが始まりましたが、ワールドカップの日本以外の試合を見ていると一流国のサッカーは日本の試合とは異次元ですね。日本は優勝はもってのほか、予選突破という前に出場できたことに場違いではないかというのが感想です。個人技、フィジカルで劣るのは目に見えていますから、組織力で戦うしかないのに、練習量のない海外組、走れないベテラン、そして組織練習がないままの出場ではまず勝てないでしょう。応援だけ、感染するだけ無駄というものです。人生の時間はもっと有効なことに使うべきでしょう。

さて日本サッカー協会のマークとして三本足の鳥を図案化しており、サッカー日本代表のエンブレムになっているのが「八咫烏」です。本日は八咫鴉を図案化した作品の紹介です。

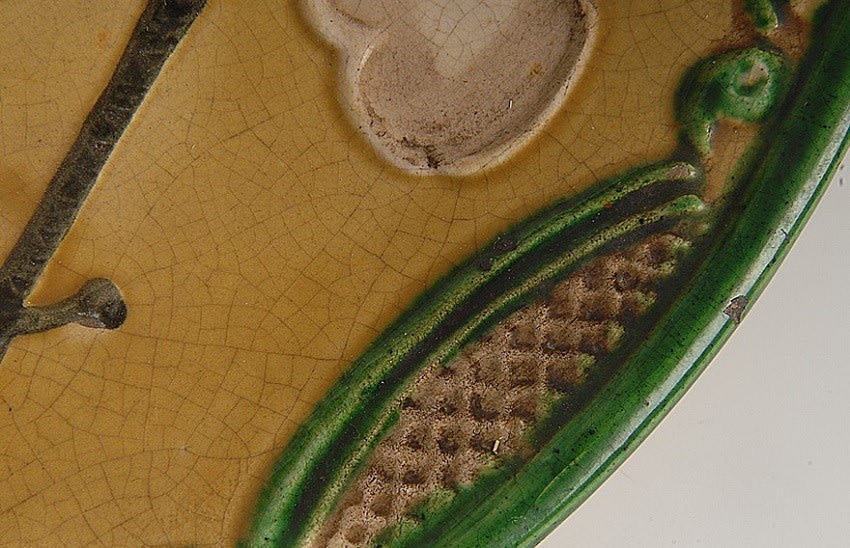

三彩八咫烏図皿

合箱入

口径276*高台径*高さ38

Image may be NSFW.

Clik here to view.

釉薬、胎土、口縁の文様から源内焼の可能性があり、現段階では源内焼と推察していますが、高台の形、高台内に釉薬が全く掛かっていないこと、中央の図柄の型が細密でないことに違和感があります。源内焼の影響を受けた後世の窯(珉平焼など)のようにも推察されます。また日本の窯以外の可能性も捨てきれませんね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

八咫烏(やたがらす、やたのからす)は日本神話において神武東征の際、高皇産霊尊(タカミムスビ)によって神武天皇のもとに遣わされ、熊野国から大和国への道案内をしたとされるカラス(烏)のことです。

一般的に三本足のカラスとして知られ古くよりその姿絵が伝わっており、八咫烏は日本神話において、神武天皇を大和の橿原まで案内したとされており、導きの神として信仰されています。また、太陽の化身ともされる。熊野三山においてカラスはミサキ神(死霊が鎮められたもの。神使)とされており、八咫烏は熊野大神(素戔嗚尊)に仕える存在として信仰されており、熊野のシンボルともされています。近世以前によく起請文として使われていた熊野の牛玉宝印(ごおうほういん)にはカラスが描かれている。

*咫(あた)は長さの単位で、親指と中指を広げた長さ(約18センチメートル)のことであり、八咫は144cmとなるが、ここでいう八咫は単に「大きい」という意味のようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

八咫烏が三本足であることが何を意味するかについては諸説あるようです。

熊野本宮大社では、八咫烏の三本の足はそれぞれ天(天神地祇)・地(自然環境)・人を表し、神と自然と人が、同じ太陽から生まれた兄弟であることを示すとしています。

また、かつて熊野地方に勢力をもった熊野三党(榎本氏、宇井氏、藤白鈴木氏)の威を表すともいわれています。

しかしながら、『古事記』や『日本書紀』には八咫烏が三本足であるとは記述されておらず、八咫烏を三本足とする最古の文献は、平安時代中期(930年頃)の「倭名類聚抄」であり、この頃に八咫烏が中国や朝鮮の伝承の鳥「三足烏(さんそくう)」と同一視され、三本足になったとされます。

また、1939年(昭和14年)に「天皇の命令」の形式をとる勅令(昭和14年勅令第496号)によって制定された日中戦争の従軍記章たる支那事変従軍記章は、その章(メダル)の意匠に八咫烏を用いていますが、これは三本足ではなく二本足であったそうです。

元々賀茂氏が持っていた「神の使いとしての鳥」の信仰と中国の「太陽の霊鳥」が習合したものともされ、古来より太陽を表す数が三とされてきたことに由来するとする見方は、宇佐神宮など太陽神に仕える日女(姫)神を祭る神社(ヒメコソ神社)の神紋が、三つ巴であることと同じ意味を持っているとする説があります。中国では古代より道教と関連して奇数は陽を表すと考えられており、中国神話では太陽に棲むといわれる。陰陽五行説に基づき、二は陰で、三が陽であり、二本足より三本足の方が太陽を象徴するのに適しているとも、また、朝日、昼の光、夕日を表す足であるともいわれているそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

現代では、八咫烏は主に日本サッカー協会のシンボルマークおよび日本代表エンブレムの意匠として用いられている事でも知られています。このシンボルマークは、大日本蹴球協会(日本サッカー協会の前身)創設に尽力した漢文学者・内野台嶺らの発案を基に、彫刻家・日名子実三のデザインにより、1931年(昭和6年)に採用されたものです。

天武天皇が熊野に通って蹴鞠をよくしたことにちなみ、よくボールをゴールに導くようにとの願いが込められているとも・・・。なお、蹴鞠の名人とされる藤原成通は、五十回以上も熊野詣でをして蹴鞠上達を祈願し、熊野大神に「うしろまり」を披露して奉納したとされ、現在でも、日本サッカー協会はワールドカップ等の出場前に熊野三山で必勝祈願を行っているそうです。また、このシンボルマークを基に日本代表エンブレムとしても八咫烏は採用されており、サッカー日本代表のユニフォーム等に使用されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

なお家内の祖父はサッカーの先駆者で解説を行っていたことあるそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

氏素性の解らない作品ですが、図柄の面白い作品であり、作品を前にロシアワールドカップにて日本代表が活躍することを祈るばかりです。

さてサッカーのワールドカップが始まりましたが、ワールドカップの日本以外の試合を見ていると一流国のサッカーは日本の試合とは異次元ですね。日本は優勝はもってのほか、予選突破という前に出場できたことに場違いではないかというのが感想です。個人技、フィジカルで劣るのは目に見えていますから、組織力で戦うしかないのに、練習量のない海外組、走れないベテラン、そして組織練習がないままの出場ではまず勝てないでしょう。応援だけ、感染するだけ無駄というものです。人生の時間はもっと有効なことに使うべきでしょう。

さて日本サッカー協会のマークとして三本足の鳥を図案化しており、サッカー日本代表のエンブレムになっているのが「八咫烏」です。本日は八咫鴉を図案化した作品の紹介です。

三彩八咫烏図皿

合箱入

口径276*高台径*高さ38

Image may be NSFW.

Clik here to view.

釉薬、胎土、口縁の文様から源内焼の可能性があり、現段階では源内焼と推察していますが、高台の形、高台内に釉薬が全く掛かっていないこと、中央の図柄の型が細密でないことに違和感があります。源内焼の影響を受けた後世の窯(珉平焼など)のようにも推察されます。また日本の窯以外の可能性も捨てきれませんね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

八咫烏(やたがらす、やたのからす)は日本神話において神武東征の際、高皇産霊尊(タカミムスビ)によって神武天皇のもとに遣わされ、熊野国から大和国への道案内をしたとされるカラス(烏)のことです。

一般的に三本足のカラスとして知られ古くよりその姿絵が伝わっており、八咫烏は日本神話において、神武天皇を大和の橿原まで案内したとされており、導きの神として信仰されています。また、太陽の化身ともされる。熊野三山においてカラスはミサキ神(死霊が鎮められたもの。神使)とされており、八咫烏は熊野大神(素戔嗚尊)に仕える存在として信仰されており、熊野のシンボルともされています。近世以前によく起請文として使われていた熊野の牛玉宝印(ごおうほういん)にはカラスが描かれている。

*咫(あた)は長さの単位で、親指と中指を広げた長さ(約18センチメートル)のことであり、八咫は144cmとなるが、ここでいう八咫は単に「大きい」という意味のようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

八咫烏が三本足であることが何を意味するかについては諸説あるようです。

熊野本宮大社では、八咫烏の三本の足はそれぞれ天(天神地祇)・地(自然環境)・人を表し、神と自然と人が、同じ太陽から生まれた兄弟であることを示すとしています。

また、かつて熊野地方に勢力をもった熊野三党(榎本氏、宇井氏、藤白鈴木氏)の威を表すともいわれています。

しかしながら、『古事記』や『日本書紀』には八咫烏が三本足であるとは記述されておらず、八咫烏を三本足とする最古の文献は、平安時代中期(930年頃)の「倭名類聚抄」であり、この頃に八咫烏が中国や朝鮮の伝承の鳥「三足烏(さんそくう)」と同一視され、三本足になったとされます。

また、1939年(昭和14年)に「天皇の命令」の形式をとる勅令(昭和14年勅令第496号)によって制定された日中戦争の従軍記章たる支那事変従軍記章は、その章(メダル)の意匠に八咫烏を用いていますが、これは三本足ではなく二本足であったそうです。

元々賀茂氏が持っていた「神の使いとしての鳥」の信仰と中国の「太陽の霊鳥」が習合したものともされ、古来より太陽を表す数が三とされてきたことに由来するとする見方は、宇佐神宮など太陽神に仕える日女(姫)神を祭る神社(ヒメコソ神社)の神紋が、三つ巴であることと同じ意味を持っているとする説があります。中国では古代より道教と関連して奇数は陽を表すと考えられており、中国神話では太陽に棲むといわれる。陰陽五行説に基づき、二は陰で、三が陽であり、二本足より三本足の方が太陽を象徴するのに適しているとも、また、朝日、昼の光、夕日を表す足であるともいわれているそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

現代では、八咫烏は主に日本サッカー協会のシンボルマークおよび日本代表エンブレムの意匠として用いられている事でも知られています。このシンボルマークは、大日本蹴球協会(日本サッカー協会の前身)創設に尽力した漢文学者・内野台嶺らの発案を基に、彫刻家・日名子実三のデザインにより、1931年(昭和6年)に採用されたものです。

天武天皇が熊野に通って蹴鞠をよくしたことにちなみ、よくボールをゴールに導くようにとの願いが込められているとも・・・。なお、蹴鞠の名人とされる藤原成通は、五十回以上も熊野詣でをして蹴鞠上達を祈願し、熊野大神に「うしろまり」を披露して奉納したとされ、現在でも、日本サッカー協会はワールドカップ等の出場前に熊野三山で必勝祈願を行っているそうです。また、このシンボルマークを基に日本代表エンブレムとしても八咫烏は採用されており、サッカー日本代表のユニフォーム等に使用されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

なお家内の祖父はサッカーの先駆者で解説を行っていたことあるそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

氏素性の解らない作品ですが、図柄の面白い作品であり、作品を前にロシアワールドカップにて日本代表が活躍することを祈るばかりです。