簡便な茶室を作ってみて、恐れながら使ってみての見解・・・。あくまで現代の茶室としての考えです。

1.水屋で座って作業を行うのはかなり不便。水屋は立って洗えるように流し台のようにしたほうが断然便利でした。

2.古材を使った方がいい。その際は古民家のリサイクル品を探した方が費用が安い。貼りものなどの現代ものはやはり安っぽい。都内の木場にたくさんのリサイクルの古材があります。

3.使う側が高齢になった時も考えて作る必要がある。段差、古来の躙り口は作らないほうがいい。出来れば車椅子対応も考えておく必要がある。現代は高齢化社会であり、古い茶室の作りのアプローチは全く高齢者対応のなっていないし、さらに現代の身長とは合わない部分もある。

4.自宅の茶室は普段にも別の用途に使えるように工夫する。当方は縁側に洗濯ものの干場、昼寝場所、子供の遊び場などに使っています。

5.エアコンは必需品。高齢化、亜熱帯化する現代は必需品。炭を使う場合寒気がないと自殺行為もあり、換気もあわせて必要ですね。ただし埋め込み式で見えない工夫、風がお手前に影響しない工夫が必要。

6.密閉度の高いサッシュで、なおかつ開放できるサッシュのほうがいい。虫や寒さ、暑さ対策は必要、網戸は必需品。

7.畳は日焼けしない紙製のものがいい。

8.照明はいくつかに分岐したものがいい。昼夜などの対応。庭には照明があったほうがいい。陽射しの効果も狙うのも良いが、照明の効果も現代は工夫が必要。

9.必ず遠景の景色を取り組む。これは立地からの課題。少なくても眺めとして庭は必要。

10.道具置き場は近いほうがいい。道具は茶碗など分類して置ける工夫が必要。そうでないとどこに収納したか解らなくなる・・。

11.壁は塗り壁、天井は竹などの天然もの。これは在来のいいところ、ただし、これに固執する必要はまったくない。

12.障子類を夏の障子など複数使う、このため戸袋を大きくして普段から収納しておくほうがいい。いつでも日の変化が愉しめ、取り換え、保管の手間が要らない。

このような点は実際に作ってみないと解らないかもしれません。日常の中に茶室をうまく取り組む必要があります。意外に不要なのが簾、雰囲気はいいのですが・・・。

「非日常の世界」、「決まり事」などという根拠で茶室を作って、結局使わないでほったらかしの茶室がいかに多いことか・・。過去の茶室に倣ったような茶室は現代ではずでに古く、寒い、暑い、狭いという現代の体格、高齢化には不便の凝集のようなもの。ときおり使う人にはいいかもしれませんが、自分で所有して使ってみれば解ります。護国寺にある幾つかの茶室などは過去の遺物と考えて、新たな発想が大切だと思います。そうでないと合理的なこれからの現代人は茶など日常の取り込みませんね。

今後は「男の隠れ家」増築計画にもっといいものを作りたいものと考えていますが、出来ることなら敷地からの選択からやり直して作りたいもの。家内は猛反対だろうな。

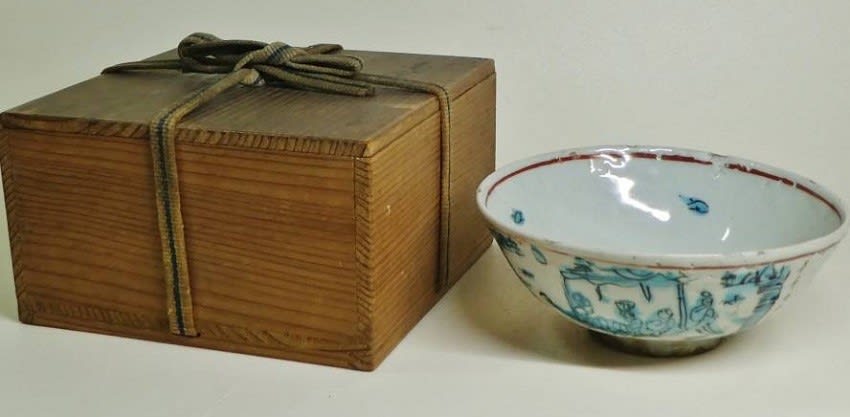

さて本ブログでは明末から清朝の作品である中国福建省南部の漳州窯で焼かれた呉須の作品を数多く紹介していますが、その多くは赤絵を主体としています。

「呉須青絵印判手」のように青を主体として大きな鉢も数多く生産されていますが、青を主体とした碗や中皿以下の作品は数が少なく珍しい作品群です。青絵の作品は五彩や赤絵、染付に比して図柄に面白みが劣ることにも関連するのかもしれません。

一般に中皿、大皿、大鉢、菓子鉢、茶入のような容器、香合の作品がこの頃の主たる作品で、茶碗程度の形、大きさの作品は皆無に近いのですが、その理由はこの手の磁器の作品は茶碗に不向きであるという考えがあったことや日本からの注文主が茶人、煎茶を主体とした顧客であったことに関連するのではないかと推察されます。

本日はその呉須赤絵の作品で碗程度の大きさの作品の紹介です。図柄もそこそこ面白みのある作品です。

明末呉須青絵 赤壁賦絵文碗

合古箱

口径164~170*高台径64*高さ68

Image may be NSFW.

Clik here to view.

洒脱は図柄です。茶事の器としては如何かなと思うのですが、茶席にて「酒を飲みて楽しむこと甚」と「赤壁賦」について談じるのも一興かと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

魁の文字:見込みに魁の文字が書いてある鉢の作品は「魁の鉢」と呼ばれています。多くは行書の朱字です。他に福の字・玉取獅子・菊竹手などがあります。多くは、菓子鉢や懐石の煮物鉢などに用いられています。「一番」や「堂々として大きい」を意味する「魁(さきがけ)」は吉祥文字です。日本でも呉須赤絵などの作品に倣い多くの陶磁器の見込みに記されています。

ただ「魁」を明末赤絵の鉢類に必須とする意見には反対ですし、日本で作られた倣赤絵に必ずといっていいほど「魁」の文字が記されているのには閉口しますね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

文様はよく日本作品の煎茶の器などに描かれる「赤壁賦」を描いた絵文です。

赤壁賦:中国,北宋の賦。蘇軾の作。元豊5 (1082)年成立。政争のため同3年都を追われ黄州 (湖北省) に流された作者が,翌々年7月揚子江中の赤壁に遊んだときのありさまを記したものです。同年 10月再び赤壁に遊び続編をつくったので,7月の作を『前赤壁賦』,10月の作を『後赤壁賦』と称されています。いずれも友と連れ立った舟遊びの楽しさを,きびしい自然に対する畏怖と,はかない人生に対する悲哀とともに,才気あふれた筆で述べる。賦のなかで『三国志』で有名な赤壁の戦いの回想しておりますが,実際の古戦場はずっと上流の同名の地です。漢代に栄えた賦は,宋代に入ると「文賦」と呼ばれて著しく散文化しましたが,『赤壁賦』はその代表的傑作であるとともに,中国の賦のなかでも最も有名な作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

壬戌之秋、七月既望、蘇子與客泛舟、遊於赤壁之下。清風徐来、水波不興。挙酒蜀客、誦明月之詩、歌窈窕之章。少焉月出於東山之上、徘徊於斗牛之間。白露横江、水光接天。縦一葦之所如、凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虚御風、而不知其所止、飄飄乎如遺世独立、羽化而登仙。於是飲酒楽甚。扣舷而歌之。歌曰、桂櫂兮蘭漿。撃空明兮泝流光。渺渺兮予懐、望美人兮天一方。

「壬戌の秋、七月既望、蘇子客と舟を泛べて、赤壁の下に遊ぶ。清風徐に来りて、水波興らず。酒を挙げて客に蜀して、明月の詩を誦し、窈窕の章を歌う。少焉して月東山の上に出でて、斗牛の間に徘徊す。白露江に横はり、水光天に接す。一葦の如く所を縦にし、萬頃の茫然たるを凌ぐ。浩浩乎として虚に馮り風に御して、其の止まる所を知らず、飄飄乎として世を遺れ独立し、羽化して登仙するが如し。是に於て酒を飲みて楽しむこと甚。舷を扣いて之を歌う。歌に曰く、桂の櫂、蘭の漿。空明を撃って流光に泝る。渺渺として予懐い、美人を天の一方に望むと。」

以下省略

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

大皿や大鉢と違い高台には釉薬が掛からないのが、菓子鉢や碗の特徴のようです。この点については大皿や大鉢の製作時期より少し時代下がっているのかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

明末から官制から離れた中国の陶磁器は民窯にて光を放ちますが、作品は日本で高く評価され中国本土では作品があまり遺っていないようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

近代から現代の中国の陶磁器は過去の作品に倣った模倣品が横行しており、残念ながら一切の魅力が無くなりました。一方で日本では現代の陶磁器では違った意味で技術も芸術性も民間の活力も衰退しているように思います。

目先を変えたレベルの低い作品が横行しており、しっかりした技術や釉薬の工夫が一部の陶芸家を除き見るべき作品が少なくなっているように思うには小生だけではないように思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

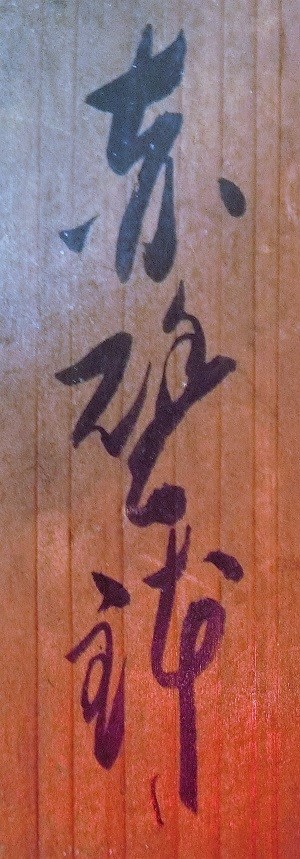

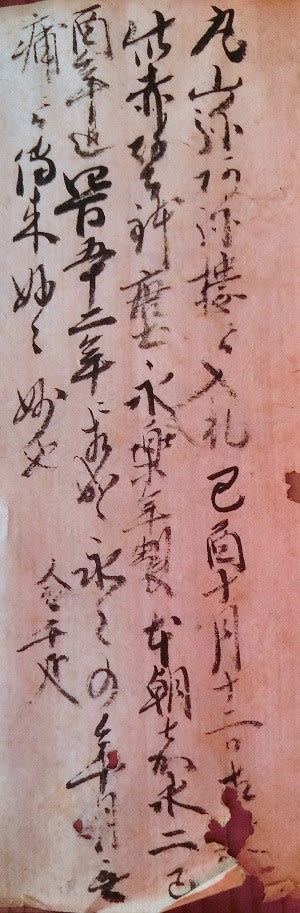

箱裏には「丸山□□楼之入札巳酉(嘉永2年 1849年)十月十二日□□□赤絵鉢唐土永楽年間本朝嘉永二巳酉年□□万五十二年に□□□永々の年月□痛□□□□妙々妙也。□□□」と記されており、よく判読できませんが嘉永2年の入手の来歴のようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

赤絵ばかり注目される明末の民窯の作品であり、染付が大量に出回り目立ちますが、一方で青絵の作品も味があっていいものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

この大きさと器形から夏のお薄には使えそうです。「赤壁賦」を諳んじての一服、時代の流れに身をおいて、悠久の時を感じる至福の時です。

明末の呉須赤絵の作品は、ダントツに日本に遺された作品が多いし、日本人が評価を高くした作品です。日本の好みに合ったわび、さびの感覚の産物ゆえ、日本人はもっと大切に保存していくべきでしょうね。

1.水屋で座って作業を行うのはかなり不便。水屋は立って洗えるように流し台のようにしたほうが断然便利でした。

2.古材を使った方がいい。その際は古民家のリサイクル品を探した方が費用が安い。貼りものなどの現代ものはやはり安っぽい。都内の木場にたくさんのリサイクルの古材があります。

3.使う側が高齢になった時も考えて作る必要がある。段差、古来の躙り口は作らないほうがいい。出来れば車椅子対応も考えておく必要がある。現代は高齢化社会であり、古い茶室の作りのアプローチは全く高齢者対応のなっていないし、さらに現代の身長とは合わない部分もある。

4.自宅の茶室は普段にも別の用途に使えるように工夫する。当方は縁側に洗濯ものの干場、昼寝場所、子供の遊び場などに使っています。

5.エアコンは必需品。高齢化、亜熱帯化する現代は必需品。炭を使う場合寒気がないと自殺行為もあり、換気もあわせて必要ですね。ただし埋め込み式で見えない工夫、風がお手前に影響しない工夫が必要。

6.密閉度の高いサッシュで、なおかつ開放できるサッシュのほうがいい。虫や寒さ、暑さ対策は必要、網戸は必需品。

7.畳は日焼けしない紙製のものがいい。

8.照明はいくつかに分岐したものがいい。昼夜などの対応。庭には照明があったほうがいい。陽射しの効果も狙うのも良いが、照明の効果も現代は工夫が必要。

9.必ず遠景の景色を取り組む。これは立地からの課題。少なくても眺めとして庭は必要。

10.道具置き場は近いほうがいい。道具は茶碗など分類して置ける工夫が必要。そうでないとどこに収納したか解らなくなる・・。

11.壁は塗り壁、天井は竹などの天然もの。これは在来のいいところ、ただし、これに固執する必要はまったくない。

12.障子類を夏の障子など複数使う、このため戸袋を大きくして普段から収納しておくほうがいい。いつでも日の変化が愉しめ、取り換え、保管の手間が要らない。

このような点は実際に作ってみないと解らないかもしれません。日常の中に茶室をうまく取り組む必要があります。意外に不要なのが簾、雰囲気はいいのですが・・・。

「非日常の世界」、「決まり事」などという根拠で茶室を作って、結局使わないでほったらかしの茶室がいかに多いことか・・。過去の茶室に倣ったような茶室は現代ではずでに古く、寒い、暑い、狭いという現代の体格、高齢化には不便の凝集のようなもの。ときおり使う人にはいいかもしれませんが、自分で所有して使ってみれば解ります。護国寺にある幾つかの茶室などは過去の遺物と考えて、新たな発想が大切だと思います。そうでないと合理的なこれからの現代人は茶など日常の取り込みませんね。

今後は「男の隠れ家」増築計画にもっといいものを作りたいものと考えていますが、出来ることなら敷地からの選択からやり直して作りたいもの。家内は猛反対だろうな。

さて本ブログでは明末から清朝の作品である中国福建省南部の漳州窯で焼かれた呉須の作品を数多く紹介していますが、その多くは赤絵を主体としています。

「呉須青絵印判手」のように青を主体として大きな鉢も数多く生産されていますが、青を主体とした碗や中皿以下の作品は数が少なく珍しい作品群です。青絵の作品は五彩や赤絵、染付に比して図柄に面白みが劣ることにも関連するのかもしれません。

一般に中皿、大皿、大鉢、菓子鉢、茶入のような容器、香合の作品がこの頃の主たる作品で、茶碗程度の形、大きさの作品は皆無に近いのですが、その理由はこの手の磁器の作品は茶碗に不向きであるという考えがあったことや日本からの注文主が茶人、煎茶を主体とした顧客であったことに関連するのではないかと推察されます。

本日はその呉須赤絵の作品で碗程度の大きさの作品の紹介です。図柄もそこそこ面白みのある作品です。

明末呉須青絵 赤壁賦絵文碗

合古箱

口径164~170*高台径64*高さ68

Image may be NSFW.

Clik here to view.

洒脱は図柄です。茶事の器としては如何かなと思うのですが、茶席にて「酒を飲みて楽しむこと甚」と「赤壁賦」について談じるのも一興かと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

魁の文字:見込みに魁の文字が書いてある鉢の作品は「魁の鉢」と呼ばれています。多くは行書の朱字です。他に福の字・玉取獅子・菊竹手などがあります。多くは、菓子鉢や懐石の煮物鉢などに用いられています。「一番」や「堂々として大きい」を意味する「魁(さきがけ)」は吉祥文字です。日本でも呉須赤絵などの作品に倣い多くの陶磁器の見込みに記されています。

ただ「魁」を明末赤絵の鉢類に必須とする意見には反対ですし、日本で作られた倣赤絵に必ずといっていいほど「魁」の文字が記されているのには閉口しますね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

文様はよく日本作品の煎茶の器などに描かれる「赤壁賦」を描いた絵文です。

赤壁賦:中国,北宋の賦。蘇軾の作。元豊5 (1082)年成立。政争のため同3年都を追われ黄州 (湖北省) に流された作者が,翌々年7月揚子江中の赤壁に遊んだときのありさまを記したものです。同年 10月再び赤壁に遊び続編をつくったので,7月の作を『前赤壁賦』,10月の作を『後赤壁賦』と称されています。いずれも友と連れ立った舟遊びの楽しさを,きびしい自然に対する畏怖と,はかない人生に対する悲哀とともに,才気あふれた筆で述べる。賦のなかで『三国志』で有名な赤壁の戦いの回想しておりますが,実際の古戦場はずっと上流の同名の地です。漢代に栄えた賦は,宋代に入ると「文賦」と呼ばれて著しく散文化しましたが,『赤壁賦』はその代表的傑作であるとともに,中国の賦のなかでも最も有名な作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

壬戌之秋、七月既望、蘇子與客泛舟、遊於赤壁之下。清風徐来、水波不興。挙酒蜀客、誦明月之詩、歌窈窕之章。少焉月出於東山之上、徘徊於斗牛之間。白露横江、水光接天。縦一葦之所如、凌萬頃之茫然。浩浩乎如馮虚御風、而不知其所止、飄飄乎如遺世独立、羽化而登仙。於是飲酒楽甚。扣舷而歌之。歌曰、桂櫂兮蘭漿。撃空明兮泝流光。渺渺兮予懐、望美人兮天一方。

「壬戌の秋、七月既望、蘇子客と舟を泛べて、赤壁の下に遊ぶ。清風徐に来りて、水波興らず。酒を挙げて客に蜀して、明月の詩を誦し、窈窕の章を歌う。少焉して月東山の上に出でて、斗牛の間に徘徊す。白露江に横はり、水光天に接す。一葦の如く所を縦にし、萬頃の茫然たるを凌ぐ。浩浩乎として虚に馮り風に御して、其の止まる所を知らず、飄飄乎として世を遺れ独立し、羽化して登仙するが如し。是に於て酒を飲みて楽しむこと甚。舷を扣いて之を歌う。歌に曰く、桂の櫂、蘭の漿。空明を撃って流光に泝る。渺渺として予懐い、美人を天の一方に望むと。」

以下省略

Image may be NSFW.

Clik here to view.

大皿や大鉢と違い高台には釉薬が掛からないのが、菓子鉢や碗の特徴のようです。この点については大皿や大鉢の製作時期より少し時代下がっているのかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

明末から官制から離れた中国の陶磁器は民窯にて光を放ちますが、作品は日本で高く評価され中国本土では作品があまり遺っていないようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

近代から現代の中国の陶磁器は過去の作品に倣った模倣品が横行しており、残念ながら一切の魅力が無くなりました。一方で日本では現代の陶磁器では違った意味で技術も芸術性も民間の活力も衰退しているように思います。

目先を変えたレベルの低い作品が横行しており、しっかりした技術や釉薬の工夫が一部の陶芸家を除き見るべき作品が少なくなっているように思うには小生だけではないように思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

箱裏には「丸山□□楼之入札巳酉(嘉永2年 1849年)十月十二日□□□赤絵鉢唐土永楽年間本朝嘉永二巳酉年□□万五十二年に□□□永々の年月□痛□□□□妙々妙也。□□□」と記されており、よく判読できませんが嘉永2年の入手の来歴のようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

赤絵ばかり注目される明末の民窯の作品であり、染付が大量に出回り目立ちますが、一方で青絵の作品も味があっていいものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この大きさと器形から夏のお薄には使えそうです。「赤壁賦」を諳んじての一服、時代の流れに身をおいて、悠久の時を感じる至福の時です。

明末の呉須赤絵の作品は、ダントツに日本に遺された作品が多いし、日本人が評価を高くした作品です。日本の好みに合ったわび、さびの感覚の産物ゆえ、日本人はもっと大切に保存していくべきでしょうね。