孔子が「論語」「己の欲せざるところは人に施すことなかれ(自分が望まないようなことは人にもしむけるな)」と記しているように、孔子がとくに強調したのは仁(思いやりの愛)と忠(対社会的な真心)でした。それを形にしたのが「礼」です。

礼とは本来、祭祀の儀礼を意味する言葉ですが、孔子はこれに道徳性を付加しました。礼に新しい精神を注入することで、国家の制度から日常の細かい規範まで、幅広い慣習を含むものへと再編しました。孔子の死後、弟子たちは孔子の言葉を主として、孔子と弟子その他の人々の問答などを集めた語録を編纂し、これが著名な『論語』です。のちにご存知のように儒教の代表的な経典となりました。

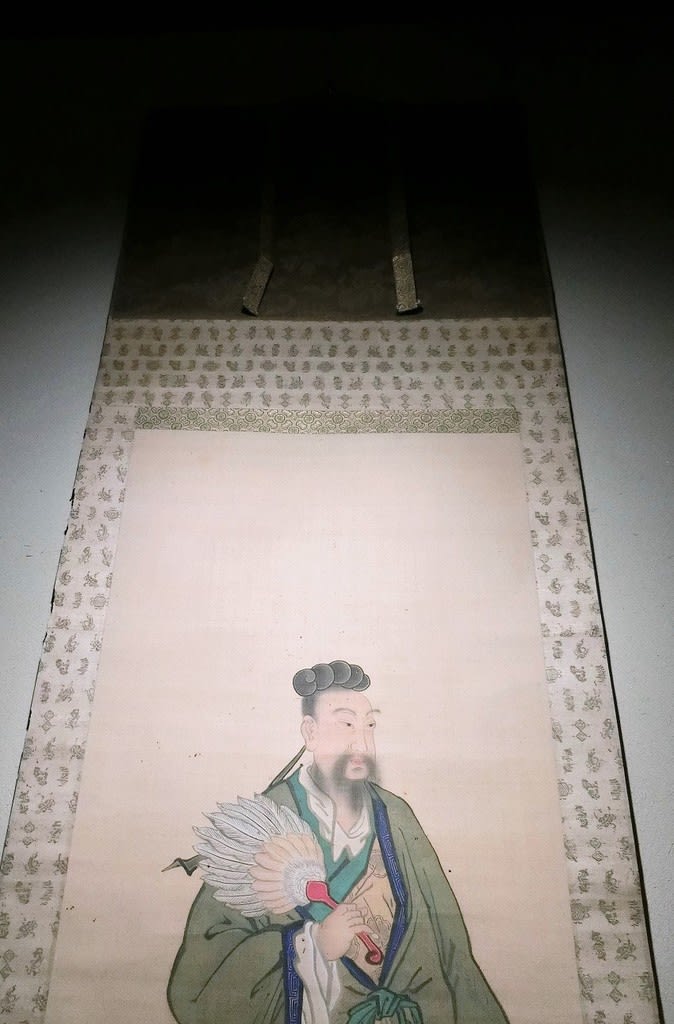

本日はその「孔子」を描いた作品の紹介です。

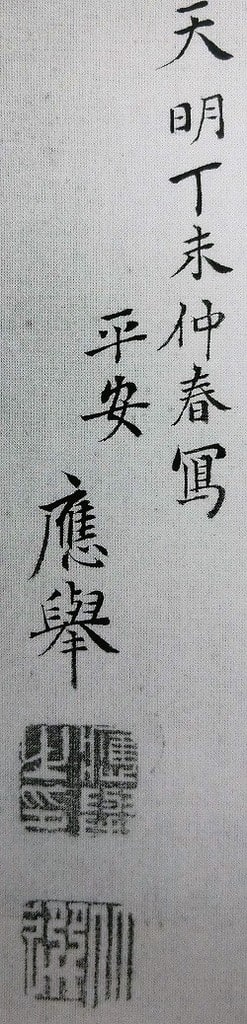

孔子図 伝円山応挙筆

絹本水墨着色軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:横545*縦1920 画サイズ:横430*縦1080

Image may be NSFW.

Clik here to view.

落款には「天明丁未暮春写 平安 応挙 押印」とあり、1787年(天明7年)の作と推察されます。同時の文献からの落款と印章(右側)を比較してみました。なにしろ円山応挙となると、落款と印章は贋作ではうまく真似しますので、本作品はあくまでも「伝」とご承知おきください。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*上記の落款は非常によく似ていいますが、出来以外での落款と印章の疑問点は下の印の切れ具合でしょうか? この程度の違いを問題にする者と問題にしない者がいるから真贋は厄介です。素人はおおらかな判定で、愉しむことを優先したほうが精神衛生上はいいと思います。

************************************

孔子:紀元前552年9月28日~紀元前479年3月9日。春秋時代の中国の思想家、哲学者。儒家の始祖。氏は孔、諱は丘、字は仲尼(ちゅうじ)。孔子とは尊称である(子は先生という意味)。

中国春秋時代の思想家(紀元前551年ごろ〜前479年)。故郷で役人となり司法長官まで昇進したが、50代半ばに政争に敗れたとされ、弟子を従えて十数年間諸国を遍歴し、諸侯に徳の道を説いて回った。晩年は故郷で弟子の教育と書物の整理に専念した。

孔子が説いた仁(人間愛)や礼などを重視した考えを体系化したものが儒教。「論語」は孔子の死後にその言行を弟子らがまとめた書物で、「過(あやま)ちては則(すなわ)ち改むるに憚(はばか)ること勿(なか)れ」、「朋(とも)あり、遠方より来(きた)る、また楽しからずや」などの言葉は有名。

「温故知新」など論語に由来する四字熟語もあり、日本文化にも影響を与えています。釈迦、キリストと並んで世界の三聖人と言われる。彼が生きたのは今から2500年前の中国大陸。当時は周王朝が滅亡、人々の心が荒れすさんだ春秋戦国時代でした。「乱世に人はいかに生きるべきか?」彼はこの問いに対する答えを求め溢れんばかりの生命力でまっしぐらに人生を走り抜けたと言えるでしょう。

************************************

孔子の身長は9尺6寸、216cmの長身(春秋時代の1尺=22.5cmとして計算)で、世に「長人」と呼ばれたそうです。容貌は上半身長く、下半身短く、背中曲がり、耳は後ろのほうについていたという。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

飯は十分に精白されている米や、膾(冷肉を細く切った物)などを好み、時間が経ち蒸れや変色、悪臭がする飯や魚や肉、煮込み過ぎ型崩れした物は食べなかったという。また季節外れの物、切り口の雑な食べ物、適切な味付けがされていない物も食べなかった。祭祀で頂いた肉は当日中に食べる。自分の家に供えた肉は三日以上は持ち越さず、三日を過ぎれば食べないほか、食べる時には話さない等、飲食に関して強いこだわりを持っていたようです。食通? 頑固者?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「仁(人間愛)と礼(規範)に基づく理想社会の実現」(論語)・・・ 孔子はそれまでのシャーマニズムのような原始儒教(ただし「儒教」という呼称の成立は後世)を体系化し、一つの道徳・思想に昇華させたとも言われています。

その根本義は「仁」であり、仁が様々な場面において貫徹されることにより、道徳が保たれると説いた。しかし、その根底には中国伝統の祖先崇拝があるため、儒教は仁という人道の側面と礼という家父長制を軸とする身分制度の双方を持つにいたっています。 孔子は自らの思想を国政の場で実践することを望んだが、ほとんどその機会に恵まれなかったようです。

孔子は優れた能力と魅力を持ちながら、世の乱れの原因を社会や国際関係における構造やシステムの変化ではなく個々の権力者の資質に求めたために、現実的な政治感覚や社会性の欠如を招いたとする見方ができます。

孔子の唱える、体制への批判を主とする意見は、支配者が交代する度に聞き入れられなくなり、晩年はその都度失望して支配者の元を去ることを繰り返しました。それどころか、孔子の思想通りの最愛の弟子の顔回は赤貧を貫いて死に、理解者である弟子の子路は謀反の際に主君を守って惨殺され、すっかり失望した孔子は不遇の末路を迎えることになります。ある意味、食事に対する対等と同じく理想主義的な面が災いしたと言えます。腐ったものでも食べることも為政者には必要なのかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

孔子の子孫で著名な人物には子思(孔子の孫)、孔安国(11世孫)、孔融(20世孫)などがいます。孔子の子孫と称する者は数多く、直系でなければ現在400万人を超すというImage may be NSFW.

Clik here to view.

孔子の死後すぐに、孔子の住居は魯の哀公によって廟に作り替えられた。この廟(孔廟)は歴代王朝によって維持・拡張され、巨大な建築群となっています。現代においては、北京の紫禁城に次ぎ、泰安市の岱廟とともに中国三大宮廷建築の一つと呼ばれています。

また、泗水のほとりに葬られた孔子の墓である孔林も、歴代の孔子の子孫が埋葬され続けるとともに規模も拡大され、広大な墓所となりました。この孔林に埋葬されている孔子の子孫の数は10万人以上ともされていいます。そして宋朝期からは、孔廟と孔林を維持管理するために孔家は曲阜に邸宅をもうけ、1055年に衍聖公に封じられると維持管理の役所も兼ねるようになりました。この邸宅は衍聖公府(孔府)と呼ばれ、これも後世になるにつれて拡張され立派なものになっています。この3つの建築群はあわせて、三孔と呼ばれ、これらの三孔の建築群は、1994年にユネスコによって世界遺産に指定されました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

紀元前479年に孔子は74歳で没し曲阜の城北の泗水のほとりに葬られましたが。前漢の史家司馬遷は、その功績を王に値すると評価し、「孔子世家」とその弟子たちの伝記「仲尼弟子列伝」を著し、儒教では「素王」(そおう、無位の王の意)と呼ぶことも多い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

代表的な「孔子の教え」その19

01. 人徳によって政治を行えば、星々に慕われる北極星となる。

02. 君子は器にあらず(人格者とは、何か一芸に特化した専門家ではなく広く俯瞰した知識を持っているもの)

03. 政治とは、誤りを正すこと。指導者が正しくあれば、民が間違えることはない。

04. 人格者は広く交流する。徳のない人物ほど一部に固まる。

05. 信頼のない人物には、何を任せてよいのかわからぬもの。牛車や馬車にくびきがなければ、どうやって操ることができるというのだ?

06. 考えのない学びは、無駄である。学ばずに考えてばかりいては、危険である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

07 .指導者たるもの威厳を持つこと。学問にて柔軟な知識を養い、誠実であること。自分の視座に見合わない者を友とするべきではない。過ちがあった時、改めることをためらってはならない。

08. 人に知られていないからといって心配する必要はない。人を知らないことを心配しておくべきだ。

09. 人格者が、豪勢な食や快適な家を求めることはない。行動は機敏だが、発言は慎重である。徳の高い人物に自分の行動を正してもらう。そんな人物こそ学問が好きな人だと言えるだろう。

10. 「詩経」には300以上の詩がある。しかし、書かれている内容は一言であらわせる。“誠実であれ”

11. わかっていることを「知っている」という。わかっていないことを「知らない」という。これが「知る」ということだ。

12. 民を政策で導き、刑罰で治めれば、みな法の抜け道を探し始めるだろう。徳をもって民を導き、礼をもって治めれば、みな恥を知りその身を正すことだろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

13. 十五で学問を志し、三十にして独立した。四十で迷いが消え、五十で天命を知った。六十になると人の話に耳をかせるようになり、七十になってやっと、人の道を外れることなく自由に行動できるようになった。

14. 人は、それぞれに応じた間違いを犯す。どんな間違いを犯したかを見れば、その人を知ることができるだろう。

15. 人格者には3つの畏れがある。天命や、人格者の声、聖人の言葉だ。徳のない人物は天命を知らず、畏れも感じない。人格者に馴れ馴れしく振る舞い、聖人の言葉を侮辱する。

16. その人の善悪を知るためには、まず行動を知ることだ。もしそれが善なら、次に同機を知ること。またしてもそれが善であれば、最後に楽しんでいるのかを確かめる。この3つの視点で人を見れば、誰もその善悪を隠し通すことなどできない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

17. いくら口がうまくとも、上辺だけの愛想でごまかす人間は思いやりが足りないものだ。

18. ふるきをたずねて新しきを知る。そうすることで人を教える師となれる。

19. 信念に従って行動しない者は、臆病者だ。

湯島聖堂には孔子像が建立されていますし、孔子図は数多くの画家が描いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

20世紀、1910年代の中国の新文化運動では、民主主義と科学を普及させる観点から、孔子及び儒教への批判が雑誌『新青年』などで展開され、1949年に成立した中華人民共和国では、1960年代後半から1970年代前半の文化大革命において、毛沢東とその部下達は批林批孔運動という孔子と林彪を結びつけて批判する運動を展開。

孔子は封建主義を広めた中国史の悪人とされ、林彪はその教えを現代に復古させようと言う現代の悪人であるとされた。ただ近年、中国では、中国共産党が新儒教主義また儒教社会主義を提唱し、また、「孔子」がブランド名として活用されています。

どう評価が分かれようが、いつの時代になっても孔子の教えは人の心に響くものが多い。真贋はともかくしばし鑑賞しながら孔子の教えを思い起こしたいものです。

*円山応挙として伝わる作品はものすごい数になります。おそらくその9割が贋作。大半画で気が悪いもので、さらに落款と印章にておおよそ判断できるとのことですが、ほんの少しの作品が判別のつきにくい作品と言われています。題材では鯉、虎、亀はまず怪しい・・。

礼とは本来、祭祀の儀礼を意味する言葉ですが、孔子はこれに道徳性を付加しました。礼に新しい精神を注入することで、国家の制度から日常の細かい規範まで、幅広い慣習を含むものへと再編しました。孔子の死後、弟子たちは孔子の言葉を主として、孔子と弟子その他の人々の問答などを集めた語録を編纂し、これが著名な『論語』です。のちにご存知のように儒教の代表的な経典となりました。

本日はその「孔子」を描いた作品の紹介です。

孔子図 伝円山応挙筆

絹本水墨着色軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:横545*縦1920 画サイズ:横430*縦1080

Image may be NSFW.

Clik here to view.

落款には「天明丁未暮春写 平安 応挙 押印」とあり、1787年(天明7年)の作と推察されます。同時の文献からの落款と印章(右側)を比較してみました。なにしろ円山応挙となると、落款と印章は贋作ではうまく真似しますので、本作品はあくまでも「伝」とご承知おきください。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

*上記の落款は非常によく似ていいますが、出来以外での落款と印章の疑問点は下の印の切れ具合でしょうか? この程度の違いを問題にする者と問題にしない者がいるから真贋は厄介です。素人はおおらかな判定で、愉しむことを優先したほうが精神衛生上はいいと思います。

************************************

孔子:紀元前552年9月28日~紀元前479年3月9日。春秋時代の中国の思想家、哲学者。儒家の始祖。氏は孔、諱は丘、字は仲尼(ちゅうじ)。孔子とは尊称である(子は先生という意味)。

中国春秋時代の思想家(紀元前551年ごろ〜前479年)。故郷で役人となり司法長官まで昇進したが、50代半ばに政争に敗れたとされ、弟子を従えて十数年間諸国を遍歴し、諸侯に徳の道を説いて回った。晩年は故郷で弟子の教育と書物の整理に専念した。

孔子が説いた仁(人間愛)や礼などを重視した考えを体系化したものが儒教。「論語」は孔子の死後にその言行を弟子らがまとめた書物で、「過(あやま)ちては則(すなわ)ち改むるに憚(はばか)ること勿(なか)れ」、「朋(とも)あり、遠方より来(きた)る、また楽しからずや」などの言葉は有名。

「温故知新」など論語に由来する四字熟語もあり、日本文化にも影響を与えています。釈迦、キリストと並んで世界の三聖人と言われる。彼が生きたのは今から2500年前の中国大陸。当時は周王朝が滅亡、人々の心が荒れすさんだ春秋戦国時代でした。「乱世に人はいかに生きるべきか?」彼はこの問いに対する答えを求め溢れんばかりの生命力でまっしぐらに人生を走り抜けたと言えるでしょう。

************************************

孔子の身長は9尺6寸、216cmの長身(春秋時代の1尺=22.5cmとして計算)で、世に「長人」と呼ばれたそうです。容貌は上半身長く、下半身短く、背中曲がり、耳は後ろのほうについていたという。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

飯は十分に精白されている米や、膾(冷肉を細く切った物)などを好み、時間が経ち蒸れや変色、悪臭がする飯や魚や肉、煮込み過ぎ型崩れした物は食べなかったという。また季節外れの物、切り口の雑な食べ物、適切な味付けがされていない物も食べなかった。祭祀で頂いた肉は当日中に食べる。自分の家に供えた肉は三日以上は持ち越さず、三日を過ぎれば食べないほか、食べる時には話さない等、飲食に関して強いこだわりを持っていたようです。食通? 頑固者?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「仁(人間愛)と礼(規範)に基づく理想社会の実現」(論語)・・・ 孔子はそれまでのシャーマニズムのような原始儒教(ただし「儒教」という呼称の成立は後世)を体系化し、一つの道徳・思想に昇華させたとも言われています。

その根本義は「仁」であり、仁が様々な場面において貫徹されることにより、道徳が保たれると説いた。しかし、その根底には中国伝統の祖先崇拝があるため、儒教は仁という人道の側面と礼という家父長制を軸とする身分制度の双方を持つにいたっています。 孔子は自らの思想を国政の場で実践することを望んだが、ほとんどその機会に恵まれなかったようです。

孔子は優れた能力と魅力を持ちながら、世の乱れの原因を社会や国際関係における構造やシステムの変化ではなく個々の権力者の資質に求めたために、現実的な政治感覚や社会性の欠如を招いたとする見方ができます。

孔子の唱える、体制への批判を主とする意見は、支配者が交代する度に聞き入れられなくなり、晩年はその都度失望して支配者の元を去ることを繰り返しました。それどころか、孔子の思想通りの最愛の弟子の顔回は赤貧を貫いて死に、理解者である弟子の子路は謀反の際に主君を守って惨殺され、すっかり失望した孔子は不遇の末路を迎えることになります。ある意味、食事に対する対等と同じく理想主義的な面が災いしたと言えます。腐ったものでも食べることも為政者には必要なのかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

孔子の子孫で著名な人物には子思(孔子の孫)、孔安国(11世孫)、孔融(20世孫)などがいます。孔子の子孫と称する者は数多く、直系でなければ現在400万人を超すというImage may be NSFW.

Clik here to view.

孔子の死後すぐに、孔子の住居は魯の哀公によって廟に作り替えられた。この廟(孔廟)は歴代王朝によって維持・拡張され、巨大な建築群となっています。現代においては、北京の紫禁城に次ぎ、泰安市の岱廟とともに中国三大宮廷建築の一つと呼ばれています。

また、泗水のほとりに葬られた孔子の墓である孔林も、歴代の孔子の子孫が埋葬され続けるとともに規模も拡大され、広大な墓所となりました。この孔林に埋葬されている孔子の子孫の数は10万人以上ともされていいます。そして宋朝期からは、孔廟と孔林を維持管理するために孔家は曲阜に邸宅をもうけ、1055年に衍聖公に封じられると維持管理の役所も兼ねるようになりました。この邸宅は衍聖公府(孔府)と呼ばれ、これも後世になるにつれて拡張され立派なものになっています。この3つの建築群はあわせて、三孔と呼ばれ、これらの三孔の建築群は、1994年にユネスコによって世界遺産に指定されました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

紀元前479年に孔子は74歳で没し曲阜の城北の泗水のほとりに葬られましたが。前漢の史家司馬遷は、その功績を王に値すると評価し、「孔子世家」とその弟子たちの伝記「仲尼弟子列伝」を著し、儒教では「素王」(そおう、無位の王の意)と呼ぶことも多い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

代表的な「孔子の教え」その19

01. 人徳によって政治を行えば、星々に慕われる北極星となる。

02. 君子は器にあらず(人格者とは、何か一芸に特化した専門家ではなく広く俯瞰した知識を持っているもの)

03. 政治とは、誤りを正すこと。指導者が正しくあれば、民が間違えることはない。

04. 人格者は広く交流する。徳のない人物ほど一部に固まる。

05. 信頼のない人物には、何を任せてよいのかわからぬもの。牛車や馬車にくびきがなければ、どうやって操ることができるというのだ?

06. 考えのない学びは、無駄である。学ばずに考えてばかりいては、危険である。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

07 .指導者たるもの威厳を持つこと。学問にて柔軟な知識を養い、誠実であること。自分の視座に見合わない者を友とするべきではない。過ちがあった時、改めることをためらってはならない。

08. 人に知られていないからといって心配する必要はない。人を知らないことを心配しておくべきだ。

09. 人格者が、豪勢な食や快適な家を求めることはない。行動は機敏だが、発言は慎重である。徳の高い人物に自分の行動を正してもらう。そんな人物こそ学問が好きな人だと言えるだろう。

10. 「詩経」には300以上の詩がある。しかし、書かれている内容は一言であらわせる。“誠実であれ”

11. わかっていることを「知っている」という。わかっていないことを「知らない」という。これが「知る」ということだ。

12. 民を政策で導き、刑罰で治めれば、みな法の抜け道を探し始めるだろう。徳をもって民を導き、礼をもって治めれば、みな恥を知りその身を正すことだろう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

13. 十五で学問を志し、三十にして独立した。四十で迷いが消え、五十で天命を知った。六十になると人の話に耳をかせるようになり、七十になってやっと、人の道を外れることなく自由に行動できるようになった。

14. 人は、それぞれに応じた間違いを犯す。どんな間違いを犯したかを見れば、その人を知ることができるだろう。

15. 人格者には3つの畏れがある。天命や、人格者の声、聖人の言葉だ。徳のない人物は天命を知らず、畏れも感じない。人格者に馴れ馴れしく振る舞い、聖人の言葉を侮辱する。

16. その人の善悪を知るためには、まず行動を知ることだ。もしそれが善なら、次に同機を知ること。またしてもそれが善であれば、最後に楽しんでいるのかを確かめる。この3つの視点で人を見れば、誰もその善悪を隠し通すことなどできない。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

17. いくら口がうまくとも、上辺だけの愛想でごまかす人間は思いやりが足りないものだ。

18. ふるきをたずねて新しきを知る。そうすることで人を教える師となれる。

19. 信念に従って行動しない者は、臆病者だ。

湯島聖堂には孔子像が建立されていますし、孔子図は数多くの画家が描いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

20世紀、1910年代の中国の新文化運動では、民主主義と科学を普及させる観点から、孔子及び儒教への批判が雑誌『新青年』などで展開され、1949年に成立した中華人民共和国では、1960年代後半から1970年代前半の文化大革命において、毛沢東とその部下達は批林批孔運動という孔子と林彪を結びつけて批判する運動を展開。

孔子は封建主義を広めた中国史の悪人とされ、林彪はその教えを現代に復古させようと言う現代の悪人であるとされた。ただ近年、中国では、中国共産党が新儒教主義また儒教社会主義を提唱し、また、「孔子」がブランド名として活用されています。

どう評価が分かれようが、いつの時代になっても孔子の教えは人の心に響くものが多い。真贋はともかくしばし鑑賞しながら孔子の教えを思い起こしたいものです。

*円山応挙として伝わる作品はものすごい数になります。おそらくその9割が贋作。大半画で気が悪いもので、さらに落款と印章にておおよそ判断できるとのことですが、ほんの少しの作品が判別のつきにくい作品と言われています。題材では鯉、虎、亀はまず怪しい・・。