今年は友人の死去、母の死去や七七忌、同級会などで幾度となく帰郷しました。

![]()

通常は正月、五月の連休、命日の墓参り、年末年始の帰郷であり、庭の手入れをゆっくりしている時間がありません。隣人が親切な方でいろいろと面倒をみてくれています。

![]()

むろん花など植えて愉しむこともできないので、毎年思いっきり伐採しています。新規に購入した裏の隣地の立ち木はそのままにしております。

![]()

隣地に建物と共に購入した境界は除雪に備えて邪魔になった大きくなった樹木は今年は思い切って伐採しました。

![]()

さて本日は郷里出身の画家の倉田松涛の小点の作品の紹介です。

雪深い地元で今は知っている人の少ない倉田松涛であり、地元の骨董店では出来の良い作品でも数万円という手頃な値段で売られている画家です。ただその筆力は一角ならぬ画力であり、一時期は中央でもかなりの人気があり、贋作が出回ったほどです。今では人気がなくなったので気安く出来の良い作品を購入できるのは当方にとっては魅力です。

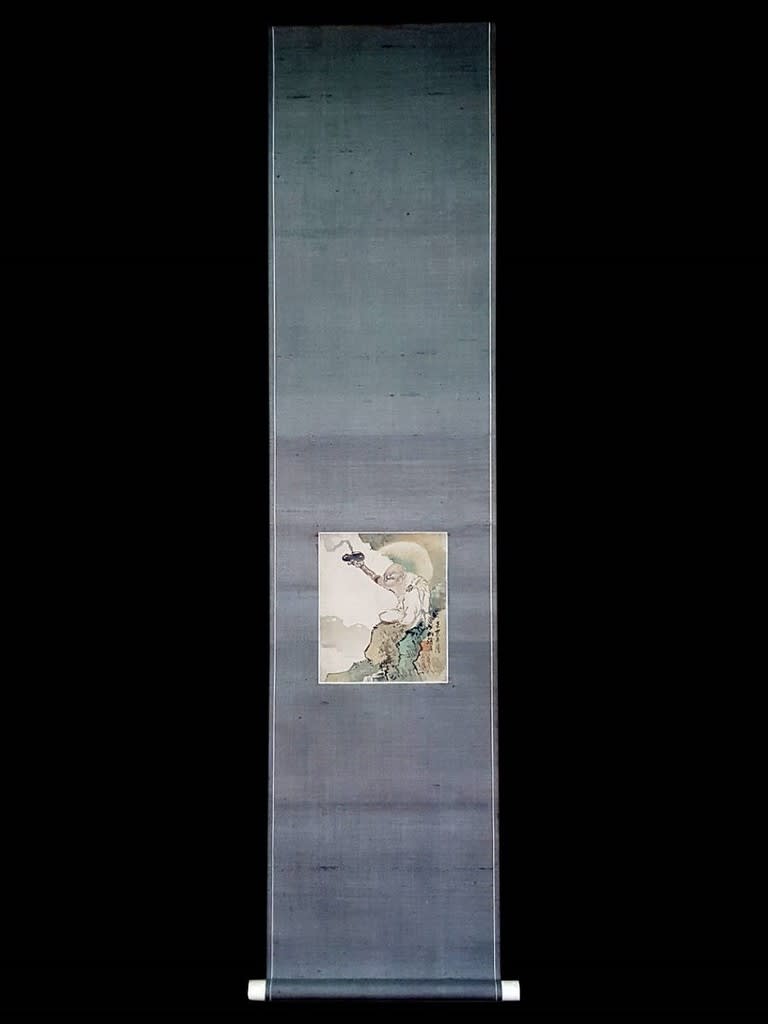

羅漢図 その2(小点) 倉田松涛筆 その24

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 合箱入

全体サイズ:横365*縦1345 画サイズ:横180*縦205

![]()

「来也□□□ 松濤寫 押印」とありますが詳細は不明です。倉田松涛の賛はともかく難解です。

![]()

![]()

この構図の羅漢図は倉田松濤の師である平福穂庵の所蔵作品にも2点ある非常に興味深い作品。本ブログで紹介されている平福穂庵の同図の「羅漢図」の作品は下記の作品です。

羅漢図 その1&その2 平福穂庵筆

その1:絹本水墨着色軸装軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2030*横485 画サイズ:縦1120*横380

その2:紙本水墨着色軸装軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2120*横650 画サイズ:縦1280*横440

![]()

*********************************

倉田松濤:明治~大正期の日本画家。慶応3年(1867)生~昭和3年(1928)歿。秋田県出身。巽画会・日本美術協会会員。 幼い時から平福穂庵に師事。

特異な画家といわれ、匂いたつような濃厚な筆で一種異様な宗教画(仏画)をのこした。

少年時代から各地を転々とし、大正期初の頃には東京牛込に住んだ。この頃より尾崎紅葉らと親交を深め、帝展にも数回入選し世評を高くした。宗教画の他に花鳥も得意とし、俳画にも関心が高く「俳画帳」などの著作もある。

豪放磊落な性格でしられ、酒を好み、死の床に臨んだ際にも鼻歌交じりで一句を作ったという逸話もある。落款「百三談画房」、雅号は「百三談主人」など。

*********************************

平福穂庵の作品ばかりでなく多くの画家が羅漢図にはこの構図がありますので、単に師である平福穂庵の作品に倣ったとは言い難いでしょう。

![]()

倉田松濤の作品は仏画に定評がありますが、この作風は独特の濃厚さよりもコミカルさが魅力の作品と言えるのでしょう。

![]()

現在はいい作品でも2万円程度で売買されている倉田松濤の作品ですが、廉価で買える魅力的な画家の一人でしょう。水墨だけよりも色彩のある作品のほうが倉田松濤らしさが溢れているので、作品を選ぶ場合は色彩画を選択してほうがいいでしょう。

先日も家内が郷里の骨董店で二作品を購入しました。

![]()

ところで色紙程度の小さな小点の作品は、床の間だけでなく壁飾りによさそうな作品となりますね。寺崎廣業などもそうですが、大きな掛け軸の作品よりも小点のほうが掛けていて場所もとらず、邪魔にならないので愉しくなることがあります。

![]()

「酔李白」の作品。酒を飲むときにはいいかも・・、飲み過ぎは厳禁という意味。

![]()

「黄初平」の作品。視野を広くという意味。

![]()

この作品は・・・?? 台風に注意か? 一説に牛は「悟り」を表しているとされます。牛が家から逃げて足跡を発見し捕まえ、乗りこなす。でも、その先もあるのです。牛(悟り)を童は忘れ又は無くし、新たな道で悟りを得る(悟りは一度では無いのです)という意味を示すらしい・・。

![]()

マンションなど床の間のない空間ではこのような作品がいいかもしれません。いかかでしょうか?

ちなみに倉田松涛の作品で本ブログで紹介した「羅漢図 その1」は下記の作品です。

羅漢図 倉田松涛筆 その14(真作整理番号)

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:横370*縦2050 画サイズ:横330*縦1260

![]()

虎の表情が実にコミカルで面白い作品です。この当時の日本画には各々意味があるので面白いものです。

![]()

最近、日曜美術館で放映されたり、東京ステーションギャラリーで展覧会が催されたりと「不染鉄」の人気が高まっていますが、当方と家内は倉田松濤も同等の人気が出てもおかしくない力量の画家だと思っています。

通常は正月、五月の連休、命日の墓参り、年末年始の帰郷であり、庭の手入れをゆっくりしている時間がありません。隣人が親切な方でいろいろと面倒をみてくれています。

むろん花など植えて愉しむこともできないので、毎年思いっきり伐採しています。新規に購入した裏の隣地の立ち木はそのままにしております。

隣地に建物と共に購入した境界は除雪に備えて邪魔になった大きくなった樹木は今年は思い切って伐採しました。

さて本日は郷里出身の画家の倉田松涛の小点の作品の紹介です。

雪深い地元で今は知っている人の少ない倉田松涛であり、地元の骨董店では出来の良い作品でも数万円という手頃な値段で売られている画家です。ただその筆力は一角ならぬ画力であり、一時期は中央でもかなりの人気があり、贋作が出回ったほどです。今では人気がなくなったので気安く出来の良い作品を購入できるのは当方にとっては魅力です。

羅漢図 その2(小点) 倉田松涛筆 その24

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 合箱入

全体サイズ:横365*縦1345 画サイズ:横180*縦205

「来也□□□ 松濤寫 押印」とありますが詳細は不明です。倉田松涛の賛はともかく難解です。

この構図の羅漢図は倉田松濤の師である平福穂庵の所蔵作品にも2点ある非常に興味深い作品。本ブログで紹介されている平福穂庵の同図の「羅漢図」の作品は下記の作品です。

羅漢図 その1&その2 平福穂庵筆

その1:絹本水墨着色軸装軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2030*横485 画サイズ:縦1120*横380

その2:紙本水墨着色軸装軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2120*横650 画サイズ:縦1280*横440

*********************************

倉田松濤:明治~大正期の日本画家。慶応3年(1867)生~昭和3年(1928)歿。秋田県出身。巽画会・日本美術協会会員。 幼い時から平福穂庵に師事。

特異な画家といわれ、匂いたつような濃厚な筆で一種異様な宗教画(仏画)をのこした。

少年時代から各地を転々とし、大正期初の頃には東京牛込に住んだ。この頃より尾崎紅葉らと親交を深め、帝展にも数回入選し世評を高くした。宗教画の他に花鳥も得意とし、俳画にも関心が高く「俳画帳」などの著作もある。

豪放磊落な性格でしられ、酒を好み、死の床に臨んだ際にも鼻歌交じりで一句を作ったという逸話もある。落款「百三談画房」、雅号は「百三談主人」など。

*********************************

平福穂庵の作品ばかりでなく多くの画家が羅漢図にはこの構図がありますので、単に師である平福穂庵の作品に倣ったとは言い難いでしょう。

倉田松濤の作品は仏画に定評がありますが、この作風は独特の濃厚さよりもコミカルさが魅力の作品と言えるのでしょう。

現在はいい作品でも2万円程度で売買されている倉田松濤の作品ですが、廉価で買える魅力的な画家の一人でしょう。水墨だけよりも色彩のある作品のほうが倉田松濤らしさが溢れているので、作品を選ぶ場合は色彩画を選択してほうがいいでしょう。

先日も家内が郷里の骨董店で二作品を購入しました。

ところで色紙程度の小さな小点の作品は、床の間だけでなく壁飾りによさそうな作品となりますね。寺崎廣業などもそうですが、大きな掛け軸の作品よりも小点のほうが掛けていて場所もとらず、邪魔にならないので愉しくなることがあります。

「酔李白」の作品。酒を飲むときにはいいかも・・、飲み過ぎは厳禁という意味。

「黄初平」の作品。視野を広くという意味。

この作品は・・・?? 台風に注意か? 一説に牛は「悟り」を表しているとされます。牛が家から逃げて足跡を発見し捕まえ、乗りこなす。でも、その先もあるのです。牛(悟り)を童は忘れ又は無くし、新たな道で悟りを得る(悟りは一度では無いのです)という意味を示すらしい・・。

マンションなど床の間のない空間ではこのような作品がいいかもしれません。いかかでしょうか?

ちなみに倉田松涛の作品で本ブログで紹介した「羅漢図 その1」は下記の作品です。

羅漢図 倉田松涛筆 その14(真作整理番号)

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:横370*縦2050 画サイズ:横330*縦1260

虎の表情が実にコミカルで面白い作品です。この当時の日本画には各々意味があるので面白いものです。

最近、日曜美術館で放映されたり、東京ステーションギャラリーで展覧会が催されたりと「不染鉄」の人気が高まっていますが、当方と家内は倉田松濤も同等の人気が出てもおかしくない力量の画家だと思っています。