江南春 中林竹渓筆 その8

紙本水墨淡彩(浅絳山水) 軸先木製 杉古箱

全体サイズ:縦1410*横500 画サイズ:縦110*横280

![]()

*****************************************

中林竹渓:文化13年(1816年)中林竹洞の長男として生まれ、幼年から父に絵を学ぶ。竹渓が生まれた時、竹洞は数え41歳で、遅い男児誕生に竹洞は喜び、しばしば自作に竹渓の名を記し、父子の合作も残る。日本の南画の元となった文人画・南宗画とは、実情はともかく理念的には、中国の文人生活を理想とするもので、世襲とは本来馴染まない。竹洞自身も若い頃から画論を出版し、晩年には世俗を離れ隠棲生活を送るなど、日本において最も文人らしい態度をとった画家である。しかし、その竹洞すら世襲を望み、自家を流派として存続させたい願った事が端的に表れている。

*****************************************

![]()

*****************************************

竹渓はしばしば奇行でも知られる。これは、明治に活躍した名古屋出身の南画家・兼松蘆門が著した『竹洞と梅逸』(明治42年(1909年)刊)による。その竹渓伝の元になったのは、竹渓の異母妹・中林清淑(中林竹洞の三女)の回想と推測される。

清淑は年の離れた竹渓に複雑な感情を抱いていたらしく、『竹洞と梅逸』には竹洞の遺産を竹渓が分けてくれなかったという愚痴が長々と載り、清淑が撰した竹渓の墓碑には「人となり剛厲狷介、世と合わず、人徒にその絵の巧みなるを見、その志しのなお高遠なるを知らず」と、故人を称えるべき墓碑に「巧みなだけで志が表現されていない」と断言する。

こうした清淑の竹渓像が、清淑びいきの蘆門によって増幅され、これが諸書に引用されて広まっていった。こうした評は幾らかは竹渓自身が招いたものかも知れないが、竹渓の作品を見ると、生き物の夫婦や親子を描き込む作品がかなりあり、自賛や高名な文化人による着賛も殆ど無く、俳画風の略画や他の画家との合作も見られない等、心優しく生真面目な画人を想像させる。

*****************************************

![]()

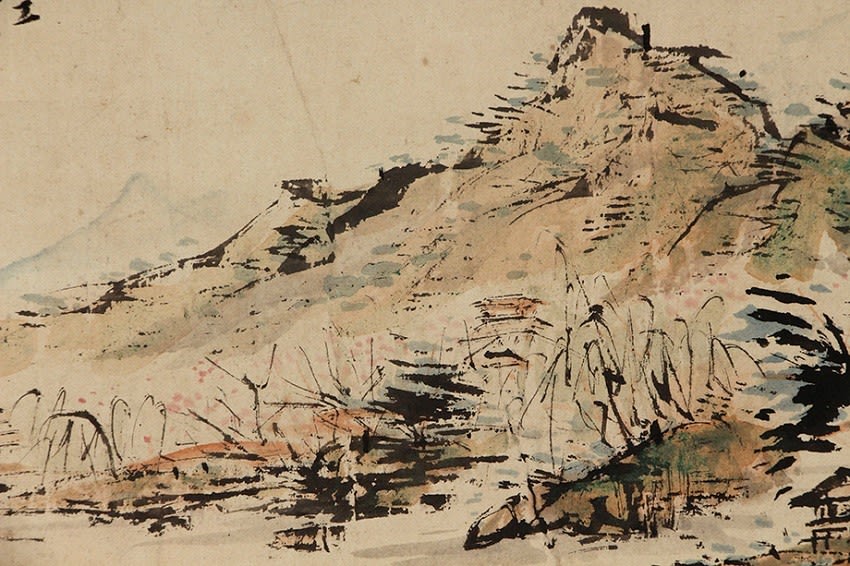

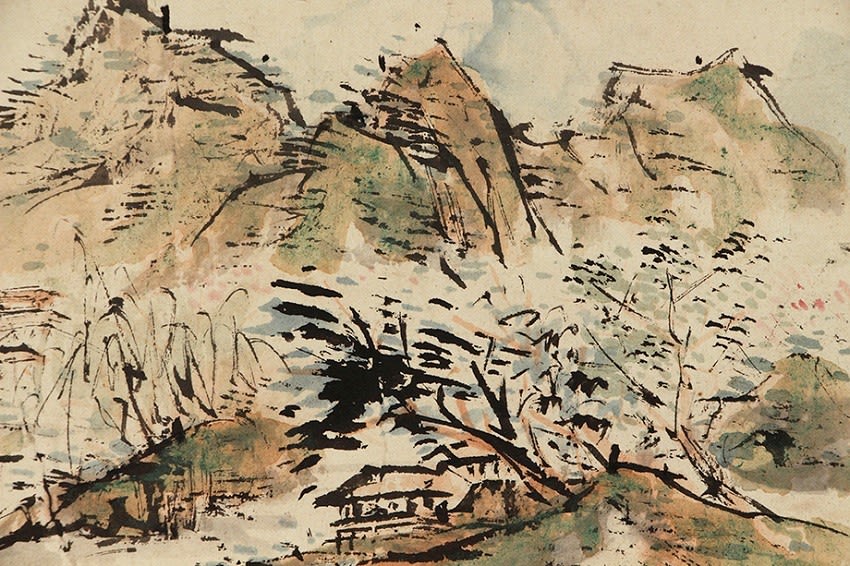

下記の記述にもあるように「竹渓晩年の山水画は、明治・大正期に煎茶席の掛軸としてよく好まれた。」そうですが、このような浅絳山水の南画は当時の主流であったようです。

名古屋出身の画家では中林竹洞、竹渓父子と山本梅逸が著名ですが、ともに仕官したり、世襲を望んだことから、「本来の南画家のとるべき姿である世俗からの離脱」という観点から、この時期の南画家には限界があったという評価を受けている代表的な画家でもあります。ただ中林父子は晩年には世俗を離れ隠棲生活を送るなど、日本において最も文人らしい態度をとった画家でもあります。

![]()

確かに与謝蕪村や浦上玉堂、池大雅に比するとその作品は見劣りするかもしれませんが、中林父子、山本梅逸ら三人は現在では高い評価を受かるべき画家であろうかと思います。

落款においては当方の他の所蔵作品「NO6竹林渓流図」、「NO4水墨山水図」に近い落款で40歳代の安政年間以降の作と推定されます。

![]()

*中林竹洞の作品は多作であったのか数多くの作品が見受けられますが、その分だけ贋作も多くあります。その点では中林竹渓の作品は意外に数が少なく、贋作も中林竹洞ほどではないようです。

******************************************

中林竹渓の落款と制作時期

20代の竹渓は繊細な楷書で「竹谿」と署名し、竹洞の山水画様式を忠実に習っており、60代に入り枯淡・高潔な山水画様式を完成させていた父の画風をそのまま継承しようとした様子が窺える。反面、大作が殆ど無い竹洞と違い、竹渓には若年から晩年に至るまでしばしば屏風絵の大作を描いており、父との資質の違いを見ることができる。

30歳の時、長崎に旅行。同じ頃、父の親友・山本梅逸に師事したと推測される。落款は楷書で「竹溪」稀に行書で「竹渓」と記し、花鳥画や人物画にも作域を広げ、父や梅逸らのモチーフを手本にしつつも、それらを単に写すのではなく的確に構成し直して独自性を打ち出そうとしている。

嘉永6年(1853年)に父竹洞が亡くなると、落款に30代のものに加えて、楷書で「竹渓」と記す変化が起こる。絵も南画以外の円山・四条派、南蘋派、土佐派に学び、実物写生も積極的に行ったと見られる。一方で壮年期には江戸末期の復古思潮からか、加藤清正や楠木正成などの武将を勇壮謹厳に描いた作品が多く残っている。

40代後半あたりからの落款は、肥痩が強く癖が強い「竹渓」となり、特に元治元年(1864年)以降は「竹渓有節」と記す作品があり、最晩年には「有節」と号していたと考えられる。この頃は文人画風の山水画や中国人物画が再び多く書かれる一方、引き続き大和絵人物や季節の草花、動物なども書かれた。竹渓晩年の山水画は、明治・大正期に煎茶席の掛軸としてよく好まれ、またそれ以上に身近な草花や動物、風景などを描く景物画は、手頃な床掛けとして広く愛好された。

明治も間近に迫った慶応3年(1867年)4月死去。享年52。

******************************************

古い掛け軸で杉箱に収められている作品には良い作品が多いという「言い伝え」があります。

![]()

掛け軸を箱に保存する「風習」は意外に新しく、江戸期後半くらいでしょうか? それなりに裕福な方以外は掛け軸はまとめて箱に収められるのが普通だったようです。一点ずつ杉箱に収める方は裕福な方か、その作品がよほど貴重でないとそこまではしなかったようです。

![]()

江戸時代から明治期は杉箱が主流で昭和以降には保存箱が桐箱が主流になったようです。よって杉の古箱収められている作品はそれなりの作品が多いと言われています。

紙本水墨淡彩(浅絳山水) 軸先木製 杉古箱

全体サイズ:縦1410*横500 画サイズ:縦110*横280

*****************************************

中林竹渓:文化13年(1816年)中林竹洞の長男として生まれ、幼年から父に絵を学ぶ。竹渓が生まれた時、竹洞は数え41歳で、遅い男児誕生に竹洞は喜び、しばしば自作に竹渓の名を記し、父子の合作も残る。日本の南画の元となった文人画・南宗画とは、実情はともかく理念的には、中国の文人生活を理想とするもので、世襲とは本来馴染まない。竹洞自身も若い頃から画論を出版し、晩年には世俗を離れ隠棲生活を送るなど、日本において最も文人らしい態度をとった画家である。しかし、その竹洞すら世襲を望み、自家を流派として存続させたい願った事が端的に表れている。

*****************************************

*****************************************

竹渓はしばしば奇行でも知られる。これは、明治に活躍した名古屋出身の南画家・兼松蘆門が著した『竹洞と梅逸』(明治42年(1909年)刊)による。その竹渓伝の元になったのは、竹渓の異母妹・中林清淑(中林竹洞の三女)の回想と推測される。

清淑は年の離れた竹渓に複雑な感情を抱いていたらしく、『竹洞と梅逸』には竹洞の遺産を竹渓が分けてくれなかったという愚痴が長々と載り、清淑が撰した竹渓の墓碑には「人となり剛厲狷介、世と合わず、人徒にその絵の巧みなるを見、その志しのなお高遠なるを知らず」と、故人を称えるべき墓碑に「巧みなだけで志が表現されていない」と断言する。

こうした清淑の竹渓像が、清淑びいきの蘆門によって増幅され、これが諸書に引用されて広まっていった。こうした評は幾らかは竹渓自身が招いたものかも知れないが、竹渓の作品を見ると、生き物の夫婦や親子を描き込む作品がかなりあり、自賛や高名な文化人による着賛も殆ど無く、俳画風の略画や他の画家との合作も見られない等、心優しく生真面目な画人を想像させる。

*****************************************

下記の記述にもあるように「竹渓晩年の山水画は、明治・大正期に煎茶席の掛軸としてよく好まれた。」そうですが、このような浅絳山水の南画は当時の主流であったようです。

名古屋出身の画家では中林竹洞、竹渓父子と山本梅逸が著名ですが、ともに仕官したり、世襲を望んだことから、「本来の南画家のとるべき姿である世俗からの離脱」という観点から、この時期の南画家には限界があったという評価を受けている代表的な画家でもあります。ただ中林父子は晩年には世俗を離れ隠棲生活を送るなど、日本において最も文人らしい態度をとった画家でもあります。

確かに与謝蕪村や浦上玉堂、池大雅に比するとその作品は見劣りするかもしれませんが、中林父子、山本梅逸ら三人は現在では高い評価を受かるべき画家であろうかと思います。

落款においては当方の他の所蔵作品「NO6竹林渓流図」、「NO4水墨山水図」に近い落款で40歳代の安政年間以降の作と推定されます。

*中林竹洞の作品は多作であったのか数多くの作品が見受けられますが、その分だけ贋作も多くあります。その点では中林竹渓の作品は意外に数が少なく、贋作も中林竹洞ほどではないようです。

******************************************

中林竹渓の落款と制作時期

20代の竹渓は繊細な楷書で「竹谿」と署名し、竹洞の山水画様式を忠実に習っており、60代に入り枯淡・高潔な山水画様式を完成させていた父の画風をそのまま継承しようとした様子が窺える。反面、大作が殆ど無い竹洞と違い、竹渓には若年から晩年に至るまでしばしば屏風絵の大作を描いており、父との資質の違いを見ることができる。

30歳の時、長崎に旅行。同じ頃、父の親友・山本梅逸に師事したと推測される。落款は楷書で「竹溪」稀に行書で「竹渓」と記し、花鳥画や人物画にも作域を広げ、父や梅逸らのモチーフを手本にしつつも、それらを単に写すのではなく的確に構成し直して独自性を打ち出そうとしている。

嘉永6年(1853年)に父竹洞が亡くなると、落款に30代のものに加えて、楷書で「竹渓」と記す変化が起こる。絵も南画以外の円山・四条派、南蘋派、土佐派に学び、実物写生も積極的に行ったと見られる。一方で壮年期には江戸末期の復古思潮からか、加藤清正や楠木正成などの武将を勇壮謹厳に描いた作品が多く残っている。

40代後半あたりからの落款は、肥痩が強く癖が強い「竹渓」となり、特に元治元年(1864年)以降は「竹渓有節」と記す作品があり、最晩年には「有節」と号していたと考えられる。この頃は文人画風の山水画や中国人物画が再び多く書かれる一方、引き続き大和絵人物や季節の草花、動物なども書かれた。竹渓晩年の山水画は、明治・大正期に煎茶席の掛軸としてよく好まれ、またそれ以上に身近な草花や動物、風景などを描く景物画は、手頃な床掛けとして広く愛好された。

明治も間近に迫った慶応3年(1867年)4月死去。享年52。

******************************************

古い掛け軸で杉箱に収められている作品には良い作品が多いという「言い伝え」があります。

掛け軸を箱に保存する「風習」は意外に新しく、江戸期後半くらいでしょうか? それなりに裕福な方以外は掛け軸はまとめて箱に収められるのが普通だったようです。一点ずつ杉箱に収める方は裕福な方か、その作品がよほど貴重でないとそこまではしなかったようです。

江戸時代から明治期は杉箱が主流で昭和以降には保存箱が桐箱が主流になったようです。よって杉の古箱収められている作品はそれなりの作品が多いと言われています。