近代美人画の作品の中で気軽に入手できる画家の作品に「岡本大更」の作品がありますが、本日は「その4」の作品の紹介となります。

神童とうたわれた大更の美人画の境地をきりひらいた作風は「近代的な浮世絵」と激賞されましたが、若い頃は貧しさのため師につかず、独学にて文部省美術展覧会などで入選を重ねました。現代では知る人が少ない画家ですが、美人画の大家(近代的な浮世絵師)となった画家です。

杜鵑一聲 時代美人図 岡本大更筆 その4 大正10年(1921年)頃

絹本着色軸装 軸先陶器 共箱

全体サイズ:縦2080*横560 画サイズ:縦1160*横410

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

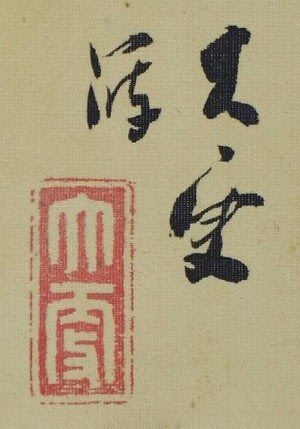

押印は他の所蔵作品「春のこども」と同一で落款も近似していることから同時期(大正10年 1921年)に描かれた作品と推察されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

杜鵑一聲:ホトトギスは一声を発して谷を渡るため。目的に向かって後を振り返らないところに禅味ある言葉です。

ホトトギスは時鳥、郭公、子規、杜鵑、不如帰とさまざまな字をあてます。ほかに卯月鳥、勧農鳥、田長(たおさ)鳥などの雅名もあり、農耕の季節を迎えた卯月を象徴する美声の主です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*目には青葉山郭公初松魚 --山口素堂(郭公は「ほととぎす」、松魚は「かつを」と訓する)

江戸の俳人、山口素堂の句に「目には青葉、山郭公、初松魚」があり、ついつい鰹を叩きにでもして食べたくなりますが、本来ホトトギスとカッコウは違う鳥で、ホトトギスを郭公と記することが多いのは、ホトトギスとカッコウがよく似ていることからくる誤りによるものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

激情的ともいえるさえずりに仮託して、古今ホトトギスの和歌が数多く詠まれましたが、ほととぎすの鳴き声を街中で聞くことは非常に珍しくなりました。一歩山に近づくと頻繁に耳にしますが、古来よりそれだけ身近な野鳥であったとおもわれます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「杜鵑・不如帰・時鳥、子規、田鵑、鵊など」70以上にも及ぶ記述があるといいます。時代とともに表記も変化しているそうです。

現代の音の出る『広辞苑』によりますと、杜鵑は「てっぺんかけたか」と鳴き、郭公は「かっこう」と鳴きます。ほととぎすに対して「一声」という表現が、あります。これは「カアー―」と一声なくと、いいます。

時期的にはちょっと気の早い掛け軸の紹介となりました。

神童とうたわれた大更の美人画の境地をきりひらいた作風は「近代的な浮世絵」と激賞されましたが、若い頃は貧しさのため師につかず、独学にて文部省美術展覧会などで入選を重ねました。現代では知る人が少ない画家ですが、美人画の大家(近代的な浮世絵師)となった画家です。

杜鵑一聲 時代美人図 岡本大更筆 その4 大正10年(1921年)頃

絹本着色軸装 軸先陶器 共箱

全体サイズ:縦2080*横560 画サイズ:縦1160*横410

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

押印は他の所蔵作品「春のこども」と同一で落款も近似していることから同時期(大正10年 1921年)に描かれた作品と推察されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

杜鵑一聲:ホトトギスは一声を発して谷を渡るため。目的に向かって後を振り返らないところに禅味ある言葉です。

ホトトギスは時鳥、郭公、子規、杜鵑、不如帰とさまざまな字をあてます。ほかに卯月鳥、勧農鳥、田長(たおさ)鳥などの雅名もあり、農耕の季節を迎えた卯月を象徴する美声の主です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*目には青葉山郭公初松魚 --山口素堂(郭公は「ほととぎす」、松魚は「かつを」と訓する)

江戸の俳人、山口素堂の句に「目には青葉、山郭公、初松魚」があり、ついつい鰹を叩きにでもして食べたくなりますが、本来ホトトギスとカッコウは違う鳥で、ホトトギスを郭公と記することが多いのは、ホトトギスとカッコウがよく似ていることからくる誤りによるものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

激情的ともいえるさえずりに仮託して、古今ホトトギスの和歌が数多く詠まれましたが、ほととぎすの鳴き声を街中で聞くことは非常に珍しくなりました。一歩山に近づくと頻繁に耳にしますが、古来よりそれだけ身近な野鳥であったとおもわれます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

「杜鵑・不如帰・時鳥、子規、田鵑、鵊など」70以上にも及ぶ記述があるといいます。時代とともに表記も変化しているそうです。

現代の音の出る『広辞苑』によりますと、杜鵑は「てっぺんかけたか」と鳴き、郭公は「かっこう」と鳴きます。ほととぎすに対して「一声」という表現が、あります。これは「カアー―」と一声なくと、いいます。

時期的にはちょっと気の早い掛け軸の紹介となりました。