白丹波の徳利の頂部に接着剤で付けた不釣り合いな金物のある花入れをなんとかまともな形にしようと、頂部の金物部分を石屋さんに頼んで切断し、輪島長屋工房さんに依頼して切り口を金繕いしてもらいました。

元の作品は下記のものでブログにも紹介されています。

白丹波焼 一輪挿し

口部金属

口径37*最大胴径100*底径*高さ262

![]()

![]()

このままではとても使える代物ではありませんので、首切り・・・。切断はガラス屋さんか石屋さんかと迷いましたが、石の加工している方に依頼しました。

![]()

さて首を切ったままでは後味が悪いので、輪島長屋工房さんに依頼して切り口に金繕いしてもらいました。町田のお茶道具店で覆輪にしようと思ったら、厚みがある縁はできないとのこと。最近のお茶道具店は老舗でも技術的なことは不案内なようです。

![]()

ここまでして修復?するのが根気が必要です。加工費用は誂えた箱をいれて約2万円なり![]()

![]()

固執する理由は、この作品の雨漏り手のような変化する景色ゆえ・・・。とくに正面?にある星のような斑点、徳利ゆえ付いている持ち手のための窪みも景色になっています。

![]()

骨董を蒐集する者にはこういう執着心、こだわり大切で、いろんなことにチャレンジすることで技術も人とのつながりも広がります。

![]()

さて本題の本日の作品ですが、無落款の作品ゆえ本作品が田中頼章の作であるかどうかは全く解りません。箱書に「小林精一」なる人物がそのように記しているのみが根拠です。

男の隠れ家には田中頼章の山水画の作品が以前からあり、馴染みのある画家ですが、もともと着色された山水画の得意な画家という認識があり、このような神仏を描いた作品は珍しいと思います。

蔵王権現図 田中頼璋筆

絹本着色軸装 軸先木製 小林精一鑑定箱

全体サイズ:縦2300*横860 画サイズ:縦1370*横700

![]()

蔵王権現(ざおうごんげん)は日本独自の山嶽仏教である修験道の本尊です。正式名称は金剛蔵王権現(こんごうざおうごんげん)、または金剛蔵王菩薩(こんごうざおうぼさつ)。インドに起源を持たない日本独自の仏で、奈良県吉野町の金峯山寺本堂(蔵王堂)の本尊として知られています。

*神仏を描いた作品に落款や印章を押印しない例は多々あります。落款を入れても「謹画」とか、時には印章のみとか神仏には敬意を払っている所作でしょう。

![]()

「金剛蔵王」とは究極不滅の真理を体現し、あらゆるものを司る王という意味です。権現とは「権(かり)の姿で現れた神仏」の意味。仏、菩薩、諸尊、諸天善神、天神地祇すべての力を包括しているという。

![]()

蔵王権現の像容は密教の明王像と類似しており、激しい忿怒相で、怒髪天を衝き、右手と右脚を高く上げ、左手は腰に当てるのを通例とします。右手には三鈷杵を持ち左手は刀印を結び、左足は大地を力強く踏ん張って、右足は宙高く掲げられています。その背後には火炎が燃え盛っています。

図像上の最も顕著な特色は右足を高く上げていることで、このため、彫像の場合は左脚1本で像全体を支えることになるか、右脚をつっかえ棒で支えています。また単に高く掲げられたように見える右足は、実は虚空を踏んでいるのだという解釈もあります。ただし、京都・広隆寺像のように両足を地に付けている像もあります。

参考作品:蔵王権現(ギメ東洋美術館)

![]()

**********************************

田中頼璋(たなか らいしょう):1866年(慶応2年)に島根県邑智郡市木村(現・邑南町市木)に生まれた旧派を代表する日本画家です。

生家は幕末までは村を代表するような大庄屋でしたが、明治維新を境に没落したため上京して絵を学びたいという夢はかなわず、かえって家庭の生計をたすけるために頼璋は旅絵師の道を選んだそうです。 当初に拠点としたのは広島の山間の村々であったらしく、揮毫料を稼いで実家に仕送りする時期が長かったようです。 そんな頼璋を助けたのが萩出身の勤王画家・森寛齊でしたが、入門すると言うことではなく師の絵を手本にして独学で技を磨いたようです。

![]()

画家として一旗揚げようと上京したのは36歳のときで、画家としては随分遅いスタートとなりました。 上京して四条円山派の大家・川端玉章に入門できたものの、300人もの同門の若い画学生たちには随分いじめられたようで、「田舎者、中年者、駆け出し者」と蔑まれたそうです。 しかしそんな周囲の冷ややかな目の中で、たちまちにして腕をあげ、日本美術協会展や帝展、文展で受賞を重ね、ついに立身出世の夢を果たしました。

![]()

その作風は「文人趣味と円山派の写実性の融合を目ざした」と評されました。 やがて絶頂期を迎えますが、革新の息吹にはなじまず、むしろ江戸時代の文人趣味を継承する最後の世代の一人となったと評価されています。 しかしその保守性はまことに頑ななもので、地道に研鑚を重ねた努力型の画家らしく画塾を開いてからの指導法は、師が粗描きをした下絵を弟子が敷き写して同じ絵を描くという旧態依然としたものであったようです。

![]()

このような指導法には革新的な弟子たちには不評であったらしく、弟子の一人「丸木位里」によれば「こんなことをやっていてもどうしようもないと一度で思ったもんだ」とまで言われるほどであったと言われています。

![]()

そんな絶頂の時期に関東大震災が発生し、東京を離れた頼璋は広島にもどり晩年を迎えることになりましたが、苦労に耐えて築き上げてきたかけがえのない画家人生をまっとうしました。享年73歳。

![]()

**********************************

田中頼章の作品は当方の所蔵には「緑陰水亭図」という作品がありますが、本ブログではまだ紹介されていません。

またなんでも鑑定団では下記の作品が紹介されています。

**********************************

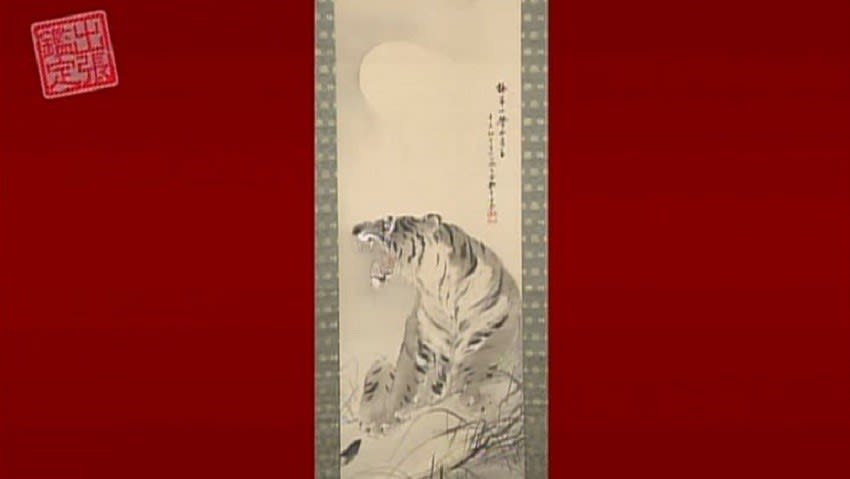

参考作品 なんでも鑑定団出品作

月下虎図

2019年7月23日放送 評価金額:45万

![]()

評:迫力のある虎図、絹本の素晴らしい作品。吼える勢い、胸のあたりの描写に柔らかい描写が感じられる。左下に尻尾の先が見えているのが、全体的に動きを与えている。「辛亥初冬 写於山峡客舎」43歳の時、山間の宿で描いたと書かれている。田中の作品はだいたいが山水図で、虎図は珍しい。

**********************************

この作品が45万円・・・???? 一桁違いますね。

現在では掛け軸のお値段は暴落しています。特に富岡鉄斎に代表される近代南画は、真贋云々するのが馬鹿馬鹿しいくらいと言っていいでしょう。逆に考えるとお値段に関わらずいい作品を蒐集できるといっても過言ではありません。

頑なに職人気質のように旧態依然とした山水画を描き続けた画家ですが、本作品が田中頼璋の作品なら別の一面を見るようで面白いですね。

元の作品は下記のものでブログにも紹介されています。

白丹波焼 一輪挿し

口部金属

口径37*最大胴径100*底径*高さ262

このままではとても使える代物ではありませんので、首切り・・・。切断はガラス屋さんか石屋さんかと迷いましたが、石の加工している方に依頼しました。

さて首を切ったままでは後味が悪いので、輪島長屋工房さんに依頼して切り口に金繕いしてもらいました。町田のお茶道具店で覆輪にしようと思ったら、厚みがある縁はできないとのこと。最近のお茶道具店は老舗でも技術的なことは不案内なようです。

ここまでして修復?するのが根気が必要です。加工費用は誂えた箱をいれて約2万円なり

固執する理由は、この作品の雨漏り手のような変化する景色ゆえ・・・。とくに正面?にある星のような斑点、徳利ゆえ付いている持ち手のための窪みも景色になっています。

骨董を蒐集する者にはこういう執着心、こだわり大切で、いろんなことにチャレンジすることで技術も人とのつながりも広がります。

さて本題の本日の作品ですが、無落款の作品ゆえ本作品が田中頼章の作であるかどうかは全く解りません。箱書に「小林精一」なる人物がそのように記しているのみが根拠です。

男の隠れ家には田中頼章の山水画の作品が以前からあり、馴染みのある画家ですが、もともと着色された山水画の得意な画家という認識があり、このような神仏を描いた作品は珍しいと思います。

蔵王権現図 田中頼璋筆

絹本着色軸装 軸先木製 小林精一鑑定箱

全体サイズ:縦2300*横860 画サイズ:縦1370*横700

蔵王権現(ざおうごんげん)は日本独自の山嶽仏教である修験道の本尊です。正式名称は金剛蔵王権現(こんごうざおうごんげん)、または金剛蔵王菩薩(こんごうざおうぼさつ)。インドに起源を持たない日本独自の仏で、奈良県吉野町の金峯山寺本堂(蔵王堂)の本尊として知られています。

*神仏を描いた作品に落款や印章を押印しない例は多々あります。落款を入れても「謹画」とか、時には印章のみとか神仏には敬意を払っている所作でしょう。

「金剛蔵王」とは究極不滅の真理を体現し、あらゆるものを司る王という意味です。権現とは「権(かり)の姿で現れた神仏」の意味。仏、菩薩、諸尊、諸天善神、天神地祇すべての力を包括しているという。

蔵王権現の像容は密教の明王像と類似しており、激しい忿怒相で、怒髪天を衝き、右手と右脚を高く上げ、左手は腰に当てるのを通例とします。右手には三鈷杵を持ち左手は刀印を結び、左足は大地を力強く踏ん張って、右足は宙高く掲げられています。その背後には火炎が燃え盛っています。

図像上の最も顕著な特色は右足を高く上げていることで、このため、彫像の場合は左脚1本で像全体を支えることになるか、右脚をつっかえ棒で支えています。また単に高く掲げられたように見える右足は、実は虚空を踏んでいるのだという解釈もあります。ただし、京都・広隆寺像のように両足を地に付けている像もあります。

参考作品:蔵王権現(ギメ東洋美術館)

**********************************

田中頼璋(たなか らいしょう):1866年(慶応2年)に島根県邑智郡市木村(現・邑南町市木)に生まれた旧派を代表する日本画家です。

生家は幕末までは村を代表するような大庄屋でしたが、明治維新を境に没落したため上京して絵を学びたいという夢はかなわず、かえって家庭の生計をたすけるために頼璋は旅絵師の道を選んだそうです。 当初に拠点としたのは広島の山間の村々であったらしく、揮毫料を稼いで実家に仕送りする時期が長かったようです。 そんな頼璋を助けたのが萩出身の勤王画家・森寛齊でしたが、入門すると言うことではなく師の絵を手本にして独学で技を磨いたようです。

画家として一旗揚げようと上京したのは36歳のときで、画家としては随分遅いスタートとなりました。 上京して四条円山派の大家・川端玉章に入門できたものの、300人もの同門の若い画学生たちには随分いじめられたようで、「田舎者、中年者、駆け出し者」と蔑まれたそうです。 しかしそんな周囲の冷ややかな目の中で、たちまちにして腕をあげ、日本美術協会展や帝展、文展で受賞を重ね、ついに立身出世の夢を果たしました。

その作風は「文人趣味と円山派の写実性の融合を目ざした」と評されました。 やがて絶頂期を迎えますが、革新の息吹にはなじまず、むしろ江戸時代の文人趣味を継承する最後の世代の一人となったと評価されています。 しかしその保守性はまことに頑ななもので、地道に研鑚を重ねた努力型の画家らしく画塾を開いてからの指導法は、師が粗描きをした下絵を弟子が敷き写して同じ絵を描くという旧態依然としたものであったようです。

このような指導法には革新的な弟子たちには不評であったらしく、弟子の一人「丸木位里」によれば「こんなことをやっていてもどうしようもないと一度で思ったもんだ」とまで言われるほどであったと言われています。

そんな絶頂の時期に関東大震災が発生し、東京を離れた頼璋は広島にもどり晩年を迎えることになりましたが、苦労に耐えて築き上げてきたかけがえのない画家人生をまっとうしました。享年73歳。

**********************************

田中頼章の作品は当方の所蔵には「緑陰水亭図」という作品がありますが、本ブログではまだ紹介されていません。

またなんでも鑑定団では下記の作品が紹介されています。

**********************************

参考作品 なんでも鑑定団出品作

月下虎図

2019年7月23日放送 評価金額:45万

評:迫力のある虎図、絹本の素晴らしい作品。吼える勢い、胸のあたりの描写に柔らかい描写が感じられる。左下に尻尾の先が見えているのが、全体的に動きを与えている。「辛亥初冬 写於山峡客舎」43歳の時、山間の宿で描いたと書かれている。田中の作品はだいたいが山水図で、虎図は珍しい。

**********************************

この作品が45万円・・・???? 一桁違いますね。

現在では掛け軸のお値段は暴落しています。特に富岡鉄斎に代表される近代南画は、真贋云々するのが馬鹿馬鹿しいくらいと言っていいでしょう。逆に考えるとお値段に関わらずいい作品を蒐集できるといっても過言ではありません。

頑なに職人気質のように旧態依然とした山水画を描き続けた画家ですが、本作品が田中頼璋の作品なら別の一面を見るようで面白いですね。