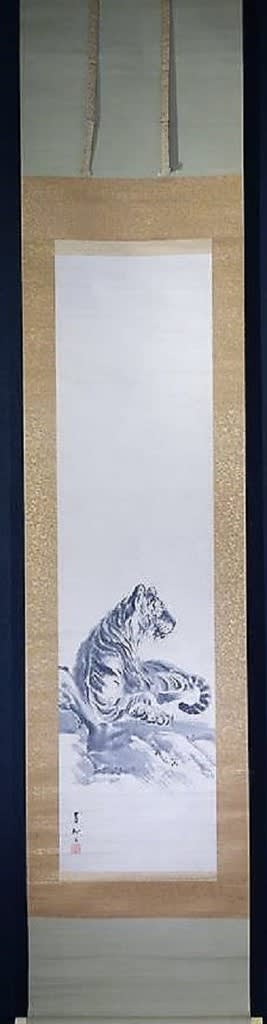

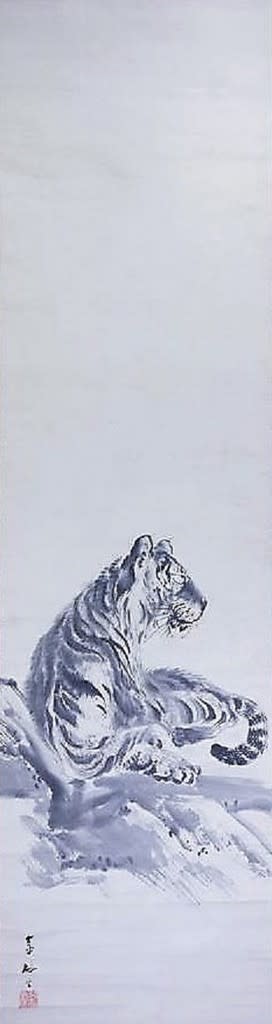

大橋翆石の席画のように簡便に描いた作? 墨一色で描かれている作品ですが、共箱に収められています。実はこの作品は真贋の判断を躊躇していましたが、調査の結果、真作と判断している作品です。

贋作考 猛虎図 大橋翠石筆 明治末年頃

紙本水墨軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:横450*縦1330 画サイズ:横320*縦1260

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

墨一色描く虎の作品は大橋翆石は良く描いています。「狸」なども多く描いていますね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

きちんとした共箱に収められている作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

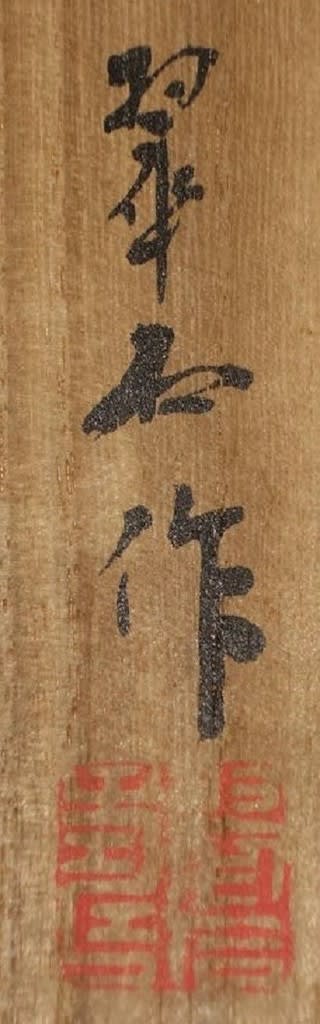

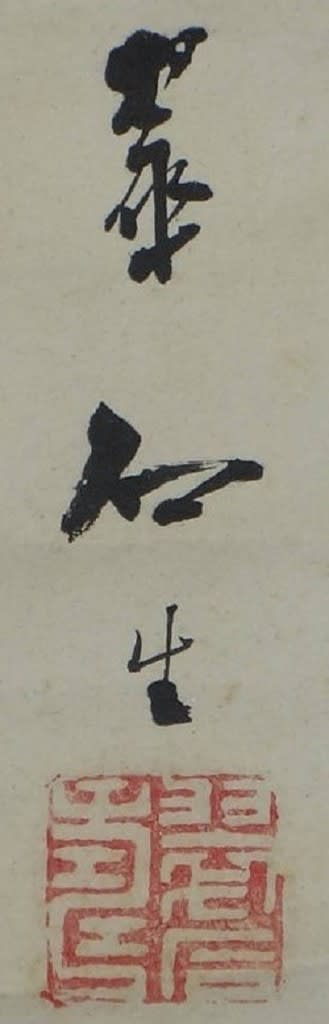

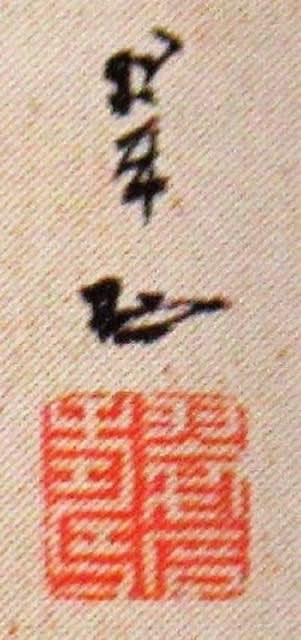

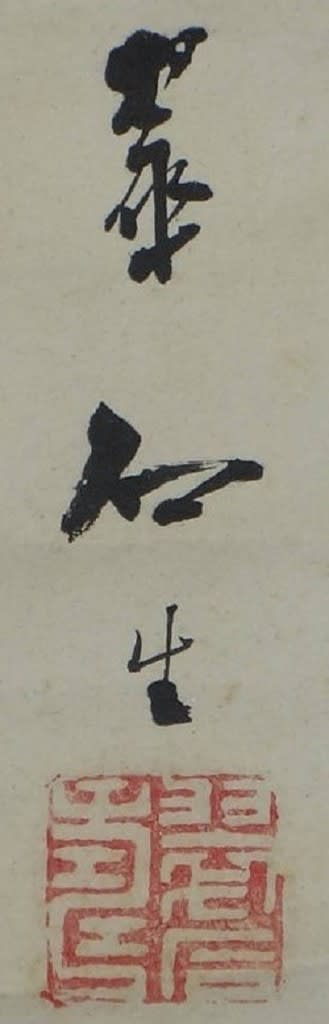

本作品の落款と印章(左)を文献資料の落款と印章(右)と比較してみましょう。

落款に「翆石生」と「生」の一字をいれるのは基本的に若い頃の作品ですので、原則的には「石」に点のある落款との組み合わせが原則です。文献資料の落款にはすでに「生」の字がありません。点の無い落款は明治43年夏以降のことですから、この作品は壮年期以降の須磨時代に描かれた作と判断されます。

通常は「生」の字の加わる落款は「石」に点のある落款で若い頃の作でなくてはならないという原則ですが、本作品の「石」にはすでに点がないのです。このことに違和感を覚える方はこの時点で贋作を疑うかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

また本作品中の印章である白文朱方印の「翆石(寿)」は文献に掲載されている作品では「雪中餓狼之図」、「睡眠虎之図」になど須磨時代以降に押印されています。

この落款と印章については下記の推察ができます。原則から外れて「生」の落款を入れる時期があります。以下は大橋翆石の資料からの抜粋を元に作成した推察です。

「明治35年に結婚後、大垣新町に居を構え、明治36年にはアメリカで開催されたセントルイス万博で再び金牌を得て、長男、次男が相次いで生まれるなど、この時期の大橋翆石は、その長い人生で最も幸福な日々を送っていたと言えます。しかし、この時期の大橋翆石に当時、死病と恐れられていた結核という病魔が襲います。積極的に展覧会に出品して大橋翆石でしたが、罹患以降はほとんど出品が知られていません。母と師の急逝、濃尾大震災と父の圧死に続いて、人生で第3の障害を迎えました。

この時期に落款の「石」の字の上に付していた点を取るという行動は、あるいは名前の画数を変えることで、病の好転を願ってのことかと思われますが、この試みは奏功せず、大橋翆石の病はいよいよ重くなったようです。

明治末年、大橋翆石は数年前に完成したばかりの大垣の邸を離れ、当時の結核治療の先進地域であった神戸の須磨にその身を養うこととなります。この結果として、神戸移住は大橋翆石の画業に大きな転機をもたらすこととなりました。当時の神戸では美術を愛好する実業家が、それぞれにその見識と蒐集を競っていたため、大橋翆石は新たな知己と様々な機会を得て自らの画風を変化させるに至ります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

点の無い落款と「生」の字を同時にある点で奇異な感じを与える作品ですが、大橋翆石はこの頃に再び「生」の字を用いて、修行中の身であることを示し、初心に帰ろうとしていたようです。この須磨時代の初期、明治末年のいくつかの作品の落款に「生」に一字をいれているのです。むろん「石」の字に点はありません。」

神戸時代の款記、印章に「生」の字を伴う作品は「夏雲猛虎之図」、「猫児午睡之図」(いずれも個人蔵)が知られるのみですが、2008年に開催された大橋翆石展「大橋翆石 日本一の虎の画家」に出品された「双豹之図」も神戸時代の款記、印章に「生」の字を伴う作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

上記の理由で本作品は「点」のない「石」の落款と「生」という組み合わせのみで贋作とは判断できません。あり得ることですので、単純にこの落款と印章からは明治末年の神戸須磨初期の作と分類されることになります。

ただ当方で判断亥迷ったのは

1.虎の描きと「翆」の落款の書体に違和感があることと

2.印章の「翆」の「ヨヨ」が角ばっているなど印章が完全に合致していないこと

などから、最終的に本作品が真筆かどうかというと残念ながら真贋不明に分類していました。つまり落款の字体は初期の頃、点のない「石」の落款は明治43年夏以降の須磨時代、この矛盾を解決するほどよく似てはいるが、印章は一致していないとの判断をしたのです。

ところがこの印章は当方の所蔵作品「華蔭遊猫図」と年代の差こそあれ、それを加味して上で一致することが判明しました。つまり上記の理由のひとつ「2」が解決されました。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

あとは問題は落款の書体と出来ですが・・・、どうもこの作品は真作と判断されるように思われてきました。真贋の判断は幾度か逆転することがありますが、それは事実に基づいた根拠に沿うことが大切です。そのためにはいろんな方面から検討して調べ上げることが必要なようです。

文献のみ、思い込みのみで真贋の判断をして真作を贋作とするほど罪なことはありません。贋作を真作とする罪などはかわいいものでしょう。こういう思いのある方は真贋の判断を求められても、面と向かっては決して他人の作品を贋作と口にすることなどはしないそうです。

贋作考 猛虎図 大橋翠石筆 明治末年頃

紙本水墨軸装 軸先象牙 共箱

全体サイズ:横450*縦1330 画サイズ:横320*縦1260

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

墨一色描く虎の作品は大橋翆石は良く描いています。「狸」なども多く描いていますね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

きちんとした共箱に収められている作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

本作品の落款と印章(左)を文献資料の落款と印章(右)と比較してみましょう。

落款に「翆石生」と「生」の一字をいれるのは基本的に若い頃の作品ですので、原則的には「石」に点のある落款との組み合わせが原則です。文献資料の落款にはすでに「生」の字がありません。点の無い落款は明治43年夏以降のことですから、この作品は壮年期以降の須磨時代に描かれた作と判断されます。

通常は「生」の字の加わる落款は「石」に点のある落款で若い頃の作でなくてはならないという原則ですが、本作品の「石」にはすでに点がないのです。このことに違和感を覚える方はこの時点で贋作を疑うかもしれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

また本作品中の印章である白文朱方印の「翆石(寿)」は文献に掲載されている作品では「雪中餓狼之図」、「睡眠虎之図」になど須磨時代以降に押印されています。

この落款と印章については下記の推察ができます。原則から外れて「生」の落款を入れる時期があります。以下は大橋翆石の資料からの抜粋を元に作成した推察です。

「明治35年に結婚後、大垣新町に居を構え、明治36年にはアメリカで開催されたセントルイス万博で再び金牌を得て、長男、次男が相次いで生まれるなど、この時期の大橋翆石は、その長い人生で最も幸福な日々を送っていたと言えます。しかし、この時期の大橋翆石に当時、死病と恐れられていた結核という病魔が襲います。積極的に展覧会に出品して大橋翆石でしたが、罹患以降はほとんど出品が知られていません。母と師の急逝、濃尾大震災と父の圧死に続いて、人生で第3の障害を迎えました。

この時期に落款の「石」の字の上に付していた点を取るという行動は、あるいは名前の画数を変えることで、病の好転を願ってのことかと思われますが、この試みは奏功せず、大橋翆石の病はいよいよ重くなったようです。

明治末年、大橋翆石は数年前に完成したばかりの大垣の邸を離れ、当時の結核治療の先進地域であった神戸の須磨にその身を養うこととなります。この結果として、神戸移住は大橋翆石の画業に大きな転機をもたらすこととなりました。当時の神戸では美術を愛好する実業家が、それぞれにその見識と蒐集を競っていたため、大橋翆石は新たな知己と様々な機会を得て自らの画風を変化させるに至ります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

点の無い落款と「生」の字を同時にある点で奇異な感じを与える作品ですが、大橋翆石はこの頃に再び「生」の字を用いて、修行中の身であることを示し、初心に帰ろうとしていたようです。この須磨時代の初期、明治末年のいくつかの作品の落款に「生」に一字をいれているのです。むろん「石」の字に点はありません。」

神戸時代の款記、印章に「生」の字を伴う作品は「夏雲猛虎之図」、「猫児午睡之図」(いずれも個人蔵)が知られるのみですが、2008年に開催された大橋翆石展「大橋翆石 日本一の虎の画家」に出品された「双豹之図」も神戸時代の款記、印章に「生」の字を伴う作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

上記の理由で本作品は「点」のない「石」の落款と「生」という組み合わせのみで贋作とは判断できません。あり得ることですので、単純にこの落款と印章からは明治末年の神戸須磨初期の作と分類されることになります。

ただ当方で判断亥迷ったのは

1.虎の描きと「翆」の落款の書体に違和感があることと

2.印章の「翆」の「ヨヨ」が角ばっているなど印章が完全に合致していないこと

などから、最終的に本作品が真筆かどうかというと残念ながら真贋不明に分類していました。つまり落款の字体は初期の頃、点のない「石」の落款は明治43年夏以降の須磨時代、この矛盾を解決するほどよく似てはいるが、印章は一致していないとの判断をしたのです。

ところがこの印章は当方の所蔵作品「華蔭遊猫図」と年代の差こそあれ、それを加味して上で一致することが判明しました。つまり上記の理由のひとつ「2」が解決されました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

あとは問題は落款の書体と出来ですが・・・、どうもこの作品は真作と判断されるように思われてきました。真贋の判断は幾度か逆転することがありますが、それは事実に基づいた根拠に沿うことが大切です。そのためにはいろんな方面から検討して調べ上げることが必要なようです。

文献のみ、思い込みのみで真贋の判断をして真作を贋作とするほど罪なことはありません。贋作を真作とする罪などはかわいいものでしょう。こういう思いのある方は真贋の判断を求められても、面と向かっては決して他人の作品を贋作と口にすることなどはしないそうです。