本日紹介する作品は大ぶりな燭台です。夜噺骨董談義を催す夜噺茶会に必要な作品に燭台があります。なにかいい作品はないかと物色していましたら、本作品が目につきましたので購入しました。

![]()

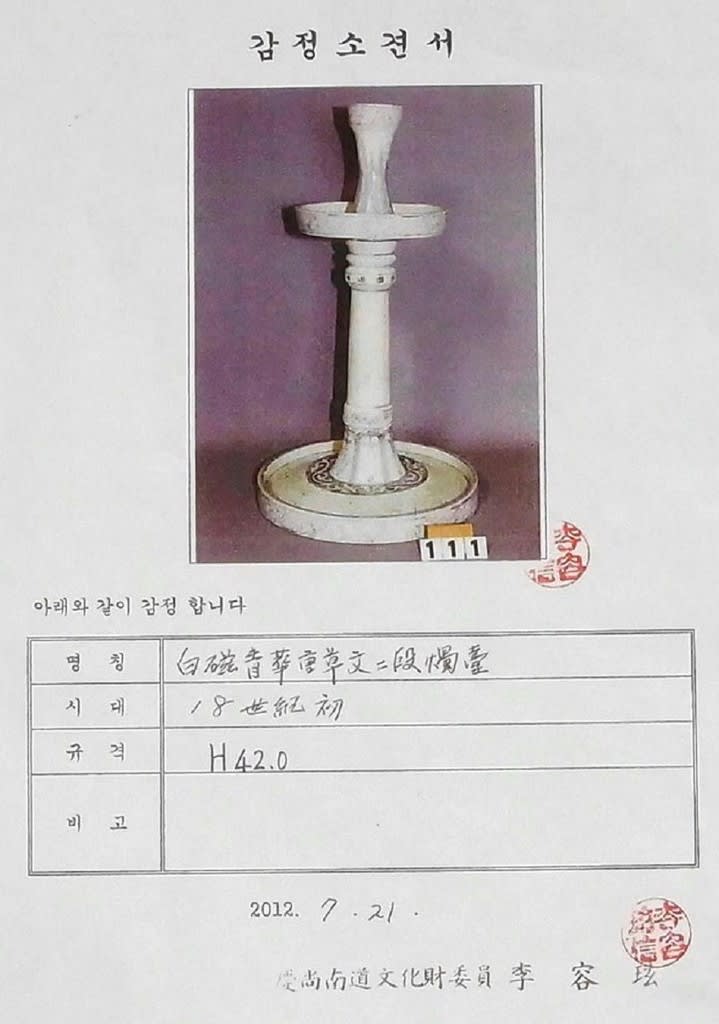

白磁青華唐草文二段燭台 李朝後期(18世紀初め)

2012年7月21日 慶尚南道文化財 李容?鑑定書 誂箱

上部口径*上部円台155*高台径240*高さ420

![]()

李朝における燭台は、日本もそうであるが木製が多い。木製の燭台は李朝の家具がそうであるように、民芸色豊かな魅力的な作品が多い。その次に金属製も多いが、陶磁器で作られたものは当時としてはかなりの高級品であったものと推察される。一目見ると伊万里の作品かと思われるほど、明らかに日本の伊万里と共通する文様があしらわれている作品です。一対であった作品の可能性が高い。

![]()

李朝1392年に李成桂が樹立した朝鮮王朝は、儒教を統治理念とし、その後500年の長きに渡り栄華を誇りました。この朝鮮王朝で最も好まれた焼物が白磁です。その理由は白磁特有の気品溢れる白が、清廉潔白・質素倹約を旨とする儒教思想に相通じるからであったと言われています。

![]()

当初、主に作られたのは、国王が用いるための器でいわゆる御器でした。そのため胎土は、民間では使えぬよう厳しく管理されました。まだ中国での白磁の影響を色濃く受けており、胎土の精選・形の端整さ・釉薬の美しさ・仕上げの丁寧さなど全てにおいて最高のものを目指そうとした製作態度が伺えます。

![]()

しかし17世紀の中頃に儒教が一般に広く普及し、その儀式に用いられる祭器が数多く作られるようになると、それに従い美的基準も変化したようです。胎土や釉薬を精選しないことにより、肌はやや青みを帯びるようになり、わずかなひずみや歪みなどは全く気にしなくなってしまいます。施釉にムラがあってもそのままで、これはおそらく上辺を取り繕うことを嫌う儒教の潔癖性が影響しているからでしょう。しかしこの不完全さこそがなによりの魅力で、今なお多くの日本人が朝鮮白磁を好むのもこの理由によるのでしょう。

![]()

李朝時代を時期区分すれば,

初期(1392‐1469)=支配体制の確立期,

中期(1470‐1607)=支配体制の動揺期,

後期(1608‐1860)=支配体制の解体期(再編期),

末期(1860‐1910)=朝鮮近代の4期 に区分することができます。

作品には下記のような鑑定書?らしきものが同封されていますが、真偽のほどはよくわかりません。

![]()

慶尚南道(有形・無形)文化財:(경산남도유형문화재)慶尚南道は、大韓民国の南東部(朝鮮半島南東部)に位置する行政区で、慶尚南道で定める有形文化財は、大韓民国の文化遺産保護制度で、市道指定文化財の一つになている。上位の国家指定文化財に指定されていない有形文化財の中で保存価値が認められるものを対象として慶尚南道が条例により指定している。本作品がその行政区の文化財委員?「李容?」なる人物の鑑定を受けた作品か否かの真偽は定かではない。

実用性を求める当方にとっては、「李朝でありやなしや」はどうでもいいこと。作品が燭台として面白いかどうかが問題です。さて早速使ってみることにしようと思っています。秋の夜長にはちょうど良いかな?

白磁青華唐草文二段燭台 李朝後期(18世紀初め)

2012年7月21日 慶尚南道文化財 李容?鑑定書 誂箱

上部口径*上部円台155*高台径240*高さ420

李朝における燭台は、日本もそうであるが木製が多い。木製の燭台は李朝の家具がそうであるように、民芸色豊かな魅力的な作品が多い。その次に金属製も多いが、陶磁器で作られたものは当時としてはかなりの高級品であったものと推察される。一目見ると伊万里の作品かと思われるほど、明らかに日本の伊万里と共通する文様があしらわれている作品です。一対であった作品の可能性が高い。

李朝1392年に李成桂が樹立した朝鮮王朝は、儒教を統治理念とし、その後500年の長きに渡り栄華を誇りました。この朝鮮王朝で最も好まれた焼物が白磁です。その理由は白磁特有の気品溢れる白が、清廉潔白・質素倹約を旨とする儒教思想に相通じるからであったと言われています。

当初、主に作られたのは、国王が用いるための器でいわゆる御器でした。そのため胎土は、民間では使えぬよう厳しく管理されました。まだ中国での白磁の影響を色濃く受けており、胎土の精選・形の端整さ・釉薬の美しさ・仕上げの丁寧さなど全てにおいて最高のものを目指そうとした製作態度が伺えます。

しかし17世紀の中頃に儒教が一般に広く普及し、その儀式に用いられる祭器が数多く作られるようになると、それに従い美的基準も変化したようです。胎土や釉薬を精選しないことにより、肌はやや青みを帯びるようになり、わずかなひずみや歪みなどは全く気にしなくなってしまいます。施釉にムラがあってもそのままで、これはおそらく上辺を取り繕うことを嫌う儒教の潔癖性が影響しているからでしょう。しかしこの不完全さこそがなによりの魅力で、今なお多くの日本人が朝鮮白磁を好むのもこの理由によるのでしょう。

李朝時代を時期区分すれば,

初期(1392‐1469)=支配体制の確立期,

中期(1470‐1607)=支配体制の動揺期,

後期(1608‐1860)=支配体制の解体期(再編期),

末期(1860‐1910)=朝鮮近代の4期 に区分することができます。

作品には下記のような鑑定書?らしきものが同封されていますが、真偽のほどはよくわかりません。

慶尚南道(有形・無形)文化財:(경산남도유형문화재)慶尚南道は、大韓民国の南東部(朝鮮半島南東部)に位置する行政区で、慶尚南道で定める有形文化財は、大韓民国の文化遺産保護制度で、市道指定文化財の一つになている。上位の国家指定文化財に指定されていない有形文化財の中で保存価値が認められるものを対象として慶尚南道が条例により指定している。本作品がその行政区の文化財委員?「李容?」なる人物の鑑定を受けた作品か否かの真偽は定かではない。

実用性を求める当方にとっては、「李朝でありやなしや」はどうでもいいこと。作品が燭台として面白いかどうかが問題です。さて早速使ってみることにしようと思っています。秋の夜長にはちょうど良いかな?