本日から郷里に帰郷しますので、本ブログは1月5日まで休稿とさせていただきます。

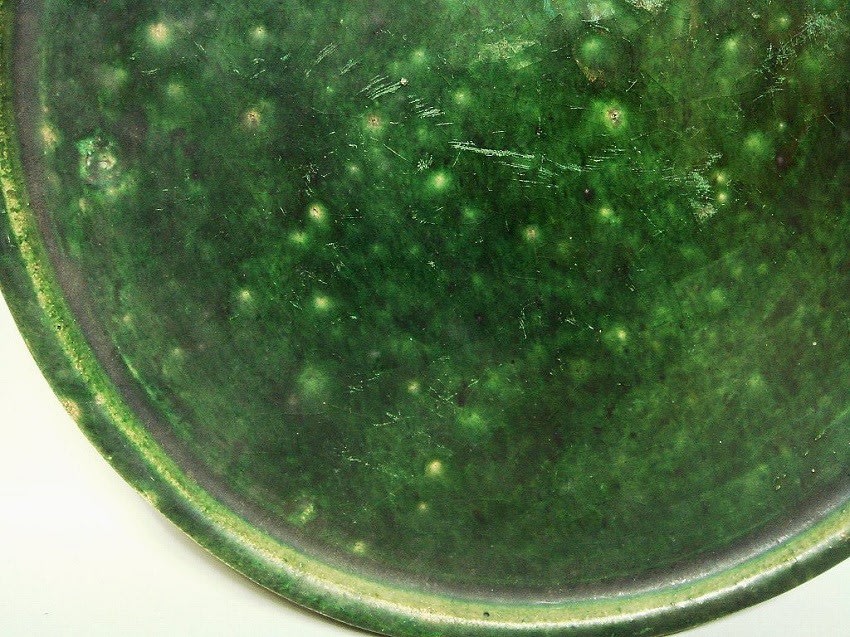

本日は緑釉一色の行灯皿の紹介です。

このような江戸末にかけての織部釉(緑釉)は意外に濃い発色になります。江戸前期や桃山期の織部釉は一般的にもっと明るい発色になります。よく贋作で見かける南蛮人燭台などは真作と比較するとその傾向がよくわかります。

*真作の南蛮人燭台はまず市場に出回ることはありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

それでもこの緑の発色は魅力です。緑一色の無地の行灯皿は希少でもありますから・・・。

織部(緑)釉無地行灯皿

誂箱

口径215~217*高さ18

Image may be NSFW.

Clik here to view.

行灯皿(あんどんざら)は行燈に用いた油用の受け皿のことで、行燈の中に置かれ、垂れる油を受け止めていた日常の雑器です。下記の写真にあるように行灯の中に置かれて使われていたようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

原料となる陶土が豊富で、安価で量産が可能な瀬戸焼、美濃焼などで数多くが焼かれ、特に信濃地域が主要産地となり、尾張地域以外でも北陸地方の角皿、「霞晴山」印のものなどがあるものの、生産量は少なく、品質も劣るとされています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

行灯の中で利用されるため、鑑賞の対象ではないにもかかわらず、現存するものには、無地のものが少なく、鉄絵のものが最も多いようです。他人に対する鑑賞の対象ではないものの、行灯を開けた時に密かに愉しむ器であったように思います。

他の所蔵作品(本ブログ掲載作品) 「絵瀬戸行灯皿」

口径190*高台径130*高さ20

Image may be NSFW.

Clik here to view.

皿を何枚も何枚も絵付けすることにより、無駄が省かれ、その単純さに冴え、職人達は、のびのびと、大らかに絵を描いていきました。大量に作るところから、手が勝手に動いているかの様です。描かれた題材は極めて多様でした。代表的なものは、月・雲・宿・松・白帆・飛鳥などを取り入れた簡素な海辺山水です。

他の所蔵作品(本ブログ掲載作品) 「海辺山水図行灯七寸皿」

口径215*高台径*高さ30

Image may be NSFW.

Clik here to view.

簡素な組合せの中に日本の風物が端的に捉えられています。一般の人々の間に借り物ではない純日本の絵付けの皿を用いたいという要求がみなぎっていたためと考えられます。単に作る側の気持ちばかりでなく、一方で使う側からの要求があり、作る人と使う人の気持ちがぴったり合って初めて真に使いたくなるものが生まれた作品群なのでしょう。鉄絵の洒脱さなどのこの多様性から民衆的絵画「民画」に近い作品が多く、民芸運動などで盛んに収集され、その時期には瀬戸絵皿とともに人気の高い作品群たったのでしょう。

下記の作品は本ブログに掲載されている瀬戸絵の作品ですが、これほど大きな作品は稀有です。

他の所蔵作品(本ブログ掲載作品) 「舟乗人物文瀬戸絵大皿 江戸期」

口径375*高さ65

Image may be NSFW.

Clik here to view.

形の特徴は平らで丸い形をしていることですが、この形から四角いものに描かれたものとは異なる独自の絵付けが生まれました。伊万里の猪口のように絵から抜けて模様になりきったものではありません。織部風の緑釉を一部に掛けたものや、薄茶色で「ダミ」を入れたものなど多種多様で、末期には吹墨の物も製作されました。

下記の作品は本ブログに掲載されている織部風の緑釉が掛けられている作品には下記の作品があります。

他の所蔵作品(本ブログ掲載作品) 「灯火紋様行燈織部六寸皿」

口径190*底径150*高さ18

Image may be NSFW.

Clik here to view.

江戸時代寛永年間に真鍮製が出現しましたが、この頃は行灯油が高価で一部に限られており、真鍮製は普及しませんでした。文化、文政年間以降、富裕層の拡大とともに陶製が広範囲にわたって急速に広がり、江戸時代後期から明治時代初期頃には、壊れず軽く安価で量産が可能になった真鍮製が普及し、照明の電化とともに、完全に消滅しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

明治初期以降は作られなくなった作品です。瀬戸の絵皿の作品群もやがて伊万里の綺麗な磁器の作品に凌駕されていったのでしょう。無地の作品はもともと少ない故に本作品のように緑釉一色の作品は数が少ないようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

底は高台作りではなく、車輪上になっていますが、安定性か油の汚れか、何らかの理由があるのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

行灯皿は現在は非常に廉価で買い求めることができます。高くてもせいぜい一万円程度でしょうか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

油のかかった受け皿の器ゆえ、食器に使うのには抵抗のある方がいるかもしれませんね。

本日は緑釉一色の行灯皿の紹介です。

このような江戸末にかけての織部釉(緑釉)は意外に濃い発色になります。江戸前期や桃山期の織部釉は一般的にもっと明るい発色になります。よく贋作で見かける南蛮人燭台などは真作と比較するとその傾向がよくわかります。

*真作の南蛮人燭台はまず市場に出回ることはありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

それでもこの緑の発色は魅力です。緑一色の無地の行灯皿は希少でもありますから・・・。

織部(緑)釉無地行灯皿

誂箱

口径215~217*高さ18

Image may be NSFW.

Clik here to view.

行灯皿(あんどんざら)は行燈に用いた油用の受け皿のことで、行燈の中に置かれ、垂れる油を受け止めていた日常の雑器です。下記の写真にあるように行灯の中に置かれて使われていたようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

原料となる陶土が豊富で、安価で量産が可能な瀬戸焼、美濃焼などで数多くが焼かれ、特に信濃地域が主要産地となり、尾張地域以外でも北陸地方の角皿、「霞晴山」印のものなどがあるものの、生産量は少なく、品質も劣るとされています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

行灯の中で利用されるため、鑑賞の対象ではないにもかかわらず、現存するものには、無地のものが少なく、鉄絵のものが最も多いようです。他人に対する鑑賞の対象ではないものの、行灯を開けた時に密かに愉しむ器であったように思います。

他の所蔵作品(本ブログ掲載作品) 「絵瀬戸行灯皿」

口径190*高台径130*高さ20

Image may be NSFW.

Clik here to view.

皿を何枚も何枚も絵付けすることにより、無駄が省かれ、その単純さに冴え、職人達は、のびのびと、大らかに絵を描いていきました。大量に作るところから、手が勝手に動いているかの様です。描かれた題材は極めて多様でした。代表的なものは、月・雲・宿・松・白帆・飛鳥などを取り入れた簡素な海辺山水です。

他の所蔵作品(本ブログ掲載作品) 「海辺山水図行灯七寸皿」

口径215*高台径*高さ30

Image may be NSFW.

Clik here to view.

簡素な組合せの中に日本の風物が端的に捉えられています。一般の人々の間に借り物ではない純日本の絵付けの皿を用いたいという要求がみなぎっていたためと考えられます。単に作る側の気持ちばかりでなく、一方で使う側からの要求があり、作る人と使う人の気持ちがぴったり合って初めて真に使いたくなるものが生まれた作品群なのでしょう。鉄絵の洒脱さなどのこの多様性から民衆的絵画「民画」に近い作品が多く、民芸運動などで盛んに収集され、その時期には瀬戸絵皿とともに人気の高い作品群たったのでしょう。

下記の作品は本ブログに掲載されている瀬戸絵の作品ですが、これほど大きな作品は稀有です。

他の所蔵作品(本ブログ掲載作品) 「舟乗人物文瀬戸絵大皿 江戸期」

口径375*高さ65

Image may be NSFW.

Clik here to view.

形の特徴は平らで丸い形をしていることですが、この形から四角いものに描かれたものとは異なる独自の絵付けが生まれました。伊万里の猪口のように絵から抜けて模様になりきったものではありません。織部風の緑釉を一部に掛けたものや、薄茶色で「ダミ」を入れたものなど多種多様で、末期には吹墨の物も製作されました。

下記の作品は本ブログに掲載されている織部風の緑釉が掛けられている作品には下記の作品があります。

他の所蔵作品(本ブログ掲載作品) 「灯火紋様行燈織部六寸皿」

口径190*底径150*高さ18

Image may be NSFW.

Clik here to view.

江戸時代寛永年間に真鍮製が出現しましたが、この頃は行灯油が高価で一部に限られており、真鍮製は普及しませんでした。文化、文政年間以降、富裕層の拡大とともに陶製が広範囲にわたって急速に広がり、江戸時代後期から明治時代初期頃には、壊れず軽く安価で量産が可能になった真鍮製が普及し、照明の電化とともに、完全に消滅しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

明治初期以降は作られなくなった作品です。瀬戸の絵皿の作品群もやがて伊万里の綺麗な磁器の作品に凌駕されていったのでしょう。無地の作品はもともと少ない故に本作品のように緑釉一色の作品は数が少ないようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

底は高台作りではなく、車輪上になっていますが、安定性か油の汚れか、何らかの理由があるのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

行灯皿は現在は非常に廉価で買い求めることができます。高くてもせいぜい一万円程度でしょうか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

油のかかった受け皿の器ゆえ、食器に使うのには抵抗のある方がいるかもしれませんね。