年末のなるとテレビをにぎわせる忠臣蔵ですが、本日は歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」にちなんだ作品の紹介です。

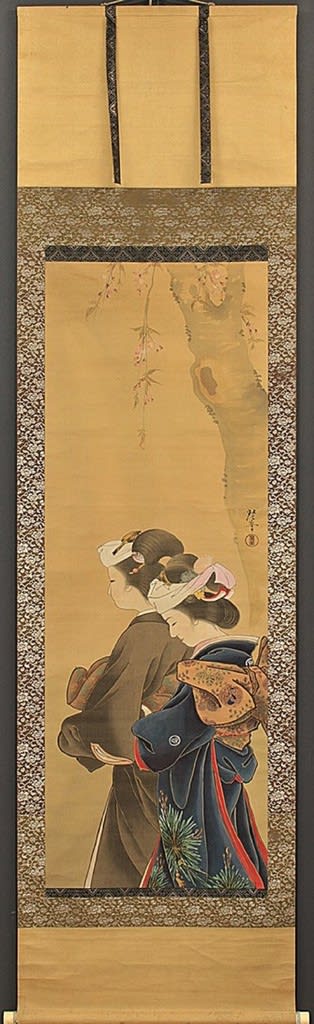

道行旅路嫁行 寺崎廣業筆 明治33年(1900年)頃

絹本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦2155*横575 画サイズ:縦1300*横460

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この作品を味わうには下記のことを知っていなくてはなりません。「仮名手本忠臣蔵 道行旅路嫁行之段」のストーリーを知っておく必要があります。絵の真贋より本日はその画題に重き置いています。

この作品と同図の作品は他の日本画かも描いています。鏑木清方にもあったかも・・・??

Image may be NSFW.

Clik here to view.

骨董で重要なのは審美眼と並行して知識(教養)というものが伴わなくていけないようです。真贋を論じるのはそれより次元が落ちるはなし・・・・。Image may be NSFW.

Clik here to view.

**********************************

仮名手本忠臣蔵 八段目 道行旅路嫁行之段

桃井若狭助(もものいわかさのすけ)の家老・加古川本蔵(かこがわほんぞう)の娘・小浪(こなみ)と塩谷判官(えんやはんがん)の国家老・大星由良助(おおぼしゆらのすけ)の息子・力弥(りきや)は許婚でした。

判官が御殿の中で高師直(こうのもろのう)に刃傷に及んだ時、本蔵が抱きとめたことから、判官は本望を遂げられませんでした。それ以来、加古川家と大星家は疎遠となっています。

大星一家が京・山科でひっそりと暮らしていることがわかり、本蔵の後妻・戸無瀬(となせ)は娘・小浪を嫁入りさせようと、親子2人で旅立ちました。街道を通る行列と比べ、乗物もない寂しい道中ですが、京が近づくにつれ、許婚に会えるうれしさに心浮き立ち、母娘は山科をさして急ぎます。華やかな中にも、憂いと哀愁がこもるのが演技の理想とされます。

続き 九段目

ようやく到着した戸無瀬と小浪は、出迎えた由良之助の妻お石(いし)から、嫁入りを拒絶される。戸無瀬は夫への申しわけに死のうと思い詰め、小浪も操を守って死ぬ決意をする。

戸無瀬が小浪を斬ろうと刀をふりあげると、門の外から虚無僧の吹く尺八の『鶴の巣籠(すごもり)』が聞こえてくる。そこへお石が「御無用」と声をかけて現れ、戸無瀬に向かい、主君塩冶判官が殿中で師直を討ち漏らしたのは本蔵が抱き留めたためだから、嫁入りを許す代わりに本蔵の首をもらいたいという。

驚く母娘の前に先ほどの虚無僧が入ってきて、天蓋をとると本蔵その人だった。本蔵がお石を踏みつけ、由良之助を罵るので、力弥が飛び出して槍で突く。

由良之助が現れ、本蔵がわざと刺されたと見抜き、小浪の嫁入りを許す。そして雪で作った五輪塔を見せて、敵討ちの本懐をとげて死ぬ覚悟を明かす。

それを聞いて喜ぶ瀕死の本蔵から師直邸の絵図面を受け取ると、由良之助は力弥と小浪に一夜の契りを許して、旅立っていく。あとに残った本蔵も、戸無瀬と小浪にみとられて、あの世へと旅立って行くのだった。

**********************************

なんともやるせない話の内容なのですが、むろん後日談として作られた話のようです。

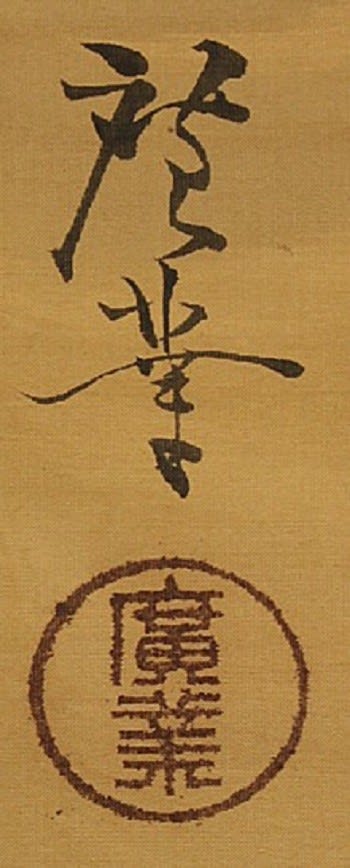

さて本作品に押印されている印章はまだ当方では確認できていない印章ですが、落款は明治30年頃の作品の書体と一致し、作風もその頃かと推察されますが、確証はありません。

落款の書体に一番近い作品で当方で所蔵している作品は「護良親王図」(真作)を描いた作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

また後学とする知識、そして作品が増えました・・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.

道行旅路嫁行 寺崎廣業筆 明治33年(1900年)頃

絹本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦2155*横575 画サイズ:縦1300*横460

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

この作品を味わうには下記のことを知っていなくてはなりません。「仮名手本忠臣蔵 道行旅路嫁行之段」のストーリーを知っておく必要があります。絵の真贋より本日はその画題に重き置いています。

この作品と同図の作品は他の日本画かも描いています。鏑木清方にもあったかも・・・??

Image may be NSFW.

Clik here to view.

骨董で重要なのは審美眼と並行して知識(教養)というものが伴わなくていけないようです。真贋を論じるのはそれより次元が落ちるはなし・・・・。Image may be NSFW.

Clik here to view.

**********************************

仮名手本忠臣蔵 八段目 道行旅路嫁行之段

桃井若狭助(もものいわかさのすけ)の家老・加古川本蔵(かこがわほんぞう)の娘・小浪(こなみ)と塩谷判官(えんやはんがん)の国家老・大星由良助(おおぼしゆらのすけ)の息子・力弥(りきや)は許婚でした。

判官が御殿の中で高師直(こうのもろのう)に刃傷に及んだ時、本蔵が抱きとめたことから、判官は本望を遂げられませんでした。それ以来、加古川家と大星家は疎遠となっています。

大星一家が京・山科でひっそりと暮らしていることがわかり、本蔵の後妻・戸無瀬(となせ)は娘・小浪を嫁入りさせようと、親子2人で旅立ちました。街道を通る行列と比べ、乗物もない寂しい道中ですが、京が近づくにつれ、許婚に会えるうれしさに心浮き立ち、母娘は山科をさして急ぎます。華やかな中にも、憂いと哀愁がこもるのが演技の理想とされます。

続き 九段目

ようやく到着した戸無瀬と小浪は、出迎えた由良之助の妻お石(いし)から、嫁入りを拒絶される。戸無瀬は夫への申しわけに死のうと思い詰め、小浪も操を守って死ぬ決意をする。

戸無瀬が小浪を斬ろうと刀をふりあげると、門の外から虚無僧の吹く尺八の『鶴の巣籠(すごもり)』が聞こえてくる。そこへお石が「御無用」と声をかけて現れ、戸無瀬に向かい、主君塩冶判官が殿中で師直を討ち漏らしたのは本蔵が抱き留めたためだから、嫁入りを許す代わりに本蔵の首をもらいたいという。

驚く母娘の前に先ほどの虚無僧が入ってきて、天蓋をとると本蔵その人だった。本蔵がお石を踏みつけ、由良之助を罵るので、力弥が飛び出して槍で突く。

由良之助が現れ、本蔵がわざと刺されたと見抜き、小浪の嫁入りを許す。そして雪で作った五輪塔を見せて、敵討ちの本懐をとげて死ぬ覚悟を明かす。

それを聞いて喜ぶ瀕死の本蔵から師直邸の絵図面を受け取ると、由良之助は力弥と小浪に一夜の契りを許して、旅立っていく。あとに残った本蔵も、戸無瀬と小浪にみとられて、あの世へと旅立って行くのだった。

**********************************

なんともやるせない話の内容なのですが、むろん後日談として作られた話のようです。

さて本作品に押印されている印章はまだ当方では確認できていない印章ですが、落款は明治30年頃の作品の書体と一致し、作風もその頃かと推察されますが、確証はありません。

落款の書体に一番近い作品で当方で所蔵している作品は「護良親王図」(真作)を描いた作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

また後学とする知識、そして作品が増えました・・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.