家内と義母は週末は法事で留守・・、息子はLEGOに夢中ですが、小生がいなくなると寂しくなって、LEGOを止めて骨董を扱う小生の元を離れようとしません。「パパはいいよね、おもちゃがすぐ買えて・・。」・・、そう骨董は小生のおもちゃそのもの。ばれているらしい。「お前が引き継ぐんだよ。」と言ったら「うん!」だと・・・![]()

![]()

普段はなかなか入手しづらい作品が、突然にインターネットオークションに数を纏めて出品されることがあります。日曜美術館やなんでも鑑定団などのテレビで放映されたことに触発される場合もありますが、基本的には旧家所蔵品、コレクターなどの所蔵家などがまとめて手放されたことによるようです。

本日は蓑虫山人の作品がインターネットオークションに2018年4月に8作品ほど「まくり」の状態でまとめて出品され、そのうち2作品を入手した作品です。出来の良いものが多く、意外に高値での落札となりました。それから一年半経過しましたが、このたび表具が完了したのでブログに投稿いたします。

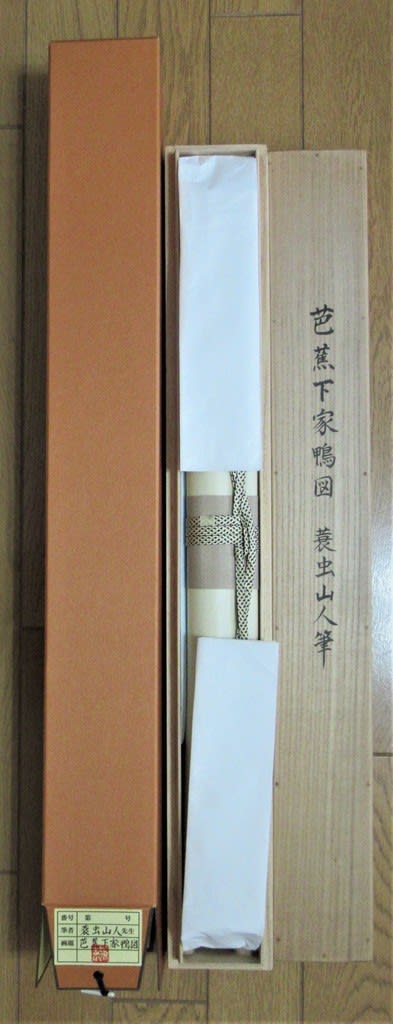

芭蕉下家鴨図 蓑虫山人筆 その16

紙本淡彩軸装 合箱

全体サイズ:横530*縦1910 画サイズ:横410*縦1265

![]()

手前の作品はバーナードリーチの大皿です。

![]()

青森の南部美術(八戸)からの入手。こちらの作品はまくりの状態で14万円にて入手。この手の作品ではインターネットオークションでは高い方であり、蓑虫山人の作品でもかなり高額の値段です。

「青森に8年余り長逗留し、某家の襖・戸板等々に描いた家より譲り受けた作品」という説明でした。

*2019年11月 表具完了

![]()

![]()

山水画や風俗絵の多い蓑虫山人の作品の中では珍しい図柄であり、かつ佳作のひとつであろうと思います。

![]()

印章は代表的なものですね。

![]()

左下の印章(朱文白楕円印)については不明です。

![]()

表具はそれほど高価なものにはしていません。

![]()

表具代金は箱共で3万円くらいです。

![]()

表具の依頼先では箱書きもしてくれます。

![]()

この作品を描いた頃の前後における青森県内の蓑虫山人の来歴は下記の通りです。

*****************************************

1878年 明治11年 43歳 秋田・岩手・青森への旅に出る。田名部の徳玄寺、佐井の箭の根八幡宮・長福寺に滞在。

1879年 明治12年 44歳 青森に滞在する。

1880年 明治13年 45歳下北半島に滞在する。

1881年 明治14年 46歳 深浦の白崎家・広田家、追良瀬の今家・黒滝家、秋田小池村千田家などに滞在する。

1882年 明治15年 47歳

1月舞戸の一戸家に滞在。

2月鰺ヶ沢の戸沼家に滞在。

4月鰺ヶ沢の高沢寺に滞在。

5月相野(現森田村)の盛家に滞在。

6月宮川(現中里町)の古川家、筒木坂(現木造町)の三橋家に滞在。この月、浪岡で書画会開催。

7月弘前で侫武多を観る。

8月宮川の古川家に滞在。

9月五所川原の石井家に滞在。佐々木嘉太郎と会う。油川の西田家・津幡家に滞在。

10月小泊の秋元家に滞在(~翌年5月)。

1884年 明治17年 49歳

枝川(現田舎館村)の工藤家に滞在。秋大鰐の加賀助旅館滞留、中野(現黒石市)中野神社に遊ぶ。

十和田湖を経て三沢に至り広沢安任と会う。

1885年 明治18年 50歳 青森に滞在する。

1886年 明治19年 51歳 8月弘前で佐藤蔀と会う。9月浪岡町の平野家・木村家に滞在。日本考古学の先駆者神田孝平氏と会う。

1887年 明治20年 52歳 4月青森県に滞在。亀ヶ岡遺跡の発掘調査をおこなう。5月青森で奥村準作と書画会を開く。6月三沢で古代器物展覧会を開く。会記を広沢安任が記す。

8月上京し、文部技官・神田孝平と会う。10月秋田へ行く。

*****************************************

同時に入手したもうひとつの作品は下記の作品です。

中野山浅絳山水図 その3 蓑虫山人筆

紙本淡彩軸装 誂箱

全体サイズ:横535*縦1907 画サイズ:横408*縦1280

手前の作品は明末の餅花手の大皿です。

![]()

こちらの作品はまくりの状態で7万円にて入手。「青森に8年余り長逗留し、某家の襖・戸板等々に描いた家より譲り受けた作品」という説明でした。

![]()

青森の中野山を描いた作品は数多く地元に遺っているようです。描いたのは1884年(明治17年)頃と推察されます。中野山を描いた作品はこの作品でおそらく本ブログに紹介したのは5作品目と思われます。

![]()

![]()

この当時はよい出来の山水画が多いようです。本作品は蓑虫山人の作品の山水画のなかでも出来の良い出来の良いものです。

*出来の良しあしの見極めは感性が大切ですが、経験も積まないと判断がつきませんね。

![]()

蓑虫山人の画業の大半が東北地方で描かれた作品といっても過言ではないでしょう。

![]()

本日紹介した作品は同じ印章が押印されています。左下の印章(朱文白楕円印)については上記の作品と同じですが、詳細は不明でもしかしたら所蔵印かもしれません。

![]()

![]()

表具は軸先など依頼先(広島県呉市の方)に任せていますが、きれいに仕上げてくれます。

![]()

蒐集した作品はその都度ファイルに整理しています。資料はデジタル化されていますが、アナログ的に見れないとやはり不便ですね。資料を自分でまとめていかないと小生のように記憶が苦手な人間には身につくことができないようです。

![]()

当方の蓑虫山人の作品の多くは小生の地元周辺で描かれた作品がメインになっていますが、現在では20弱の作品が蒐集できています。おもちゃでも整理しておかないと引く継ぐ者には理解できない・・・。

普段はなかなか入手しづらい作品が、突然にインターネットオークションに数を纏めて出品されることがあります。日曜美術館やなんでも鑑定団などのテレビで放映されたことに触発される場合もありますが、基本的には旧家所蔵品、コレクターなどの所蔵家などがまとめて手放されたことによるようです。

本日は蓑虫山人の作品がインターネットオークションに2018年4月に8作品ほど「まくり」の状態でまとめて出品され、そのうち2作品を入手した作品です。出来の良いものが多く、意外に高値での落札となりました。それから一年半経過しましたが、このたび表具が完了したのでブログに投稿いたします。

芭蕉下家鴨図 蓑虫山人筆 その16

紙本淡彩軸装 合箱

全体サイズ:横530*縦1910 画サイズ:横410*縦1265

手前の作品はバーナードリーチの大皿です。

青森の南部美術(八戸)からの入手。こちらの作品はまくりの状態で14万円にて入手。この手の作品ではインターネットオークションでは高い方であり、蓑虫山人の作品でもかなり高額の値段です。

「青森に8年余り長逗留し、某家の襖・戸板等々に描いた家より譲り受けた作品」という説明でした。

*2019年11月 表具完了

山水画や風俗絵の多い蓑虫山人の作品の中では珍しい図柄であり、かつ佳作のひとつであろうと思います。

印章は代表的なものですね。

左下の印章(朱文白楕円印)については不明です。

表具はそれほど高価なものにはしていません。

表具代金は箱共で3万円くらいです。

表具の依頼先では箱書きもしてくれます。

この作品を描いた頃の前後における青森県内の蓑虫山人の来歴は下記の通りです。

*****************************************

1878年 明治11年 43歳 秋田・岩手・青森への旅に出る。田名部の徳玄寺、佐井の箭の根八幡宮・長福寺に滞在。

1879年 明治12年 44歳 青森に滞在する。

1880年 明治13年 45歳下北半島に滞在する。

1881年 明治14年 46歳 深浦の白崎家・広田家、追良瀬の今家・黒滝家、秋田小池村千田家などに滞在する。

1882年 明治15年 47歳

1月舞戸の一戸家に滞在。

2月鰺ヶ沢の戸沼家に滞在。

4月鰺ヶ沢の高沢寺に滞在。

5月相野(現森田村)の盛家に滞在。

6月宮川(現中里町)の古川家、筒木坂(現木造町)の三橋家に滞在。この月、浪岡で書画会開催。

7月弘前で侫武多を観る。

8月宮川の古川家に滞在。

9月五所川原の石井家に滞在。佐々木嘉太郎と会う。油川の西田家・津幡家に滞在。

10月小泊の秋元家に滞在(~翌年5月)。

1884年 明治17年 49歳

枝川(現田舎館村)の工藤家に滞在。秋大鰐の加賀助旅館滞留、中野(現黒石市)中野神社に遊ぶ。

十和田湖を経て三沢に至り広沢安任と会う。

1885年 明治18年 50歳 青森に滞在する。

1886年 明治19年 51歳 8月弘前で佐藤蔀と会う。9月浪岡町の平野家・木村家に滞在。日本考古学の先駆者神田孝平氏と会う。

1887年 明治20年 52歳 4月青森県に滞在。亀ヶ岡遺跡の発掘調査をおこなう。5月青森で奥村準作と書画会を開く。6月三沢で古代器物展覧会を開く。会記を広沢安任が記す。

8月上京し、文部技官・神田孝平と会う。10月秋田へ行く。

*****************************************

同時に入手したもうひとつの作品は下記の作品です。

中野山浅絳山水図 その3 蓑虫山人筆

紙本淡彩軸装 誂箱

全体サイズ:横535*縦1907 画サイズ:横408*縦1280

手前の作品は明末の餅花手の大皿です。

こちらの作品はまくりの状態で7万円にて入手。「青森に8年余り長逗留し、某家の襖・戸板等々に描いた家より譲り受けた作品」という説明でした。

青森の中野山を描いた作品は数多く地元に遺っているようです。描いたのは1884年(明治17年)頃と推察されます。中野山を描いた作品はこの作品でおそらく本ブログに紹介したのは5作品目と思われます。

この当時はよい出来の山水画が多いようです。本作品は蓑虫山人の作品の山水画のなかでも出来の良い出来の良いものです。

*出来の良しあしの見極めは感性が大切ですが、経験も積まないと判断がつきませんね。

蓑虫山人の画業の大半が東北地方で描かれた作品といっても過言ではないでしょう。

本日紹介した作品は同じ印章が押印されています。左下の印章(朱文白楕円印)については上記の作品と同じですが、詳細は不明でもしかしたら所蔵印かもしれません。

表具は軸先など依頼先(広島県呉市の方)に任せていますが、きれいに仕上げてくれます。

蒐集した作品はその都度ファイルに整理しています。資料はデジタル化されていますが、アナログ的に見れないとやはり不便ですね。資料を自分でまとめていかないと小生のように記憶が苦手な人間には身につくことができないようです。

当方の蓑虫山人の作品の多くは小生の地元周辺で描かれた作品がメインになっていますが、現在では20弱の作品が蒐集できています。おもちゃでも整理しておかないと引く継ぐ者には理解できない・・・。