痛んでいた表具を改装した作品を正月には飾りました。

婦久女之図 その2 綾岡有真筆

絹本着色 軸先鹿角 古箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横(未測定)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

下記の写真は痛んでいた状態で投稿した時の写真です。詳細はそちらの記事を参考にしていただきたいのですが、柴田是真の弟子の綾岡有真が還暦時に100枚描いた作品のひとつです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は当方の地元出身の画家の平福穂庵の若い時、18歳の時の作品の紹介です。平福穂庵の初号「文池」と号していた時代の作で非常に珍しい作品です。

扇面鶉之図 平福穂庵筆 慶応2年(1866年)

紙本淡彩額装 タトウ+黄袋

作品サイズ:幅455*縦190

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

平福穂庵は秋田県の角館で生まれ、この地からは平福穂庵の90年前に同じ角館の武家の息子の小野賀直武が輩出されており、絵の盛んな地であったろうと思われます。

平福穂庵の父は平福文浪として画家で知られており、平福穂庵は父のもとで若い頃は南部藩の御用絵師「川口月嶺」や上方で活躍した長山孔寅(本ブログにて作品が紹介されています)らの絵手本で絵画を習得したと言われています。川口月嶺は京都の四条派の画家鈴木南嶺に学び、長山孔寅は京都の四条派の祖、松村呉春の高弟であったので、当然のように平福穂庵の作風は四条派の影響が大きい。幕末に平福穂庵は京都に遊学し、平福穂庵の作品の基礎は四条派にあるといってよいでしょう。のちに文人画や海外の影響を受けるなど幾つかの流派を取り入れた個性的な画法を習得しますが、本作品はそのベースを示す貴重な作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

款記に「庚申冬」とあり、1860年(安政6年・7年~万延元年)の冬の作で、平福穂庵が18歳の頃の作。最初の知られている平福穂庵の作品は7歳の作で、平福穂庵は教育環境に恵まれ、早熟な画家であったとして知られています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

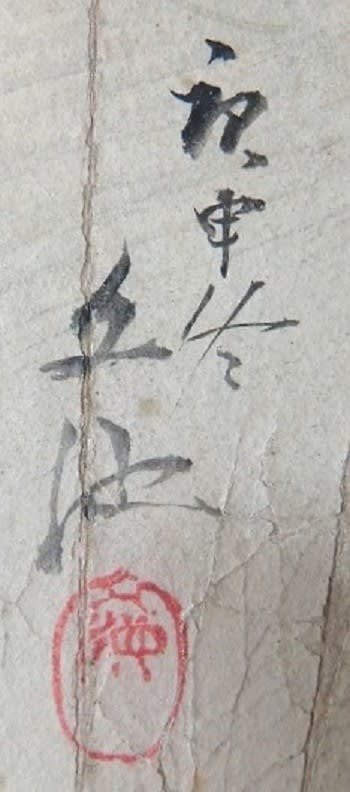

印章は朱文楕円印「文池」(文池は初号)であり、この印章は本作品の前年の1859年作の「田植図」に2種目の「文地号」印として初めて押印されている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まくりの状態の作品を簡単な額装にしてみました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まくりの状態のままでは保存にて痛めることがあるからです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

資料として価値のある作品のように判断しています。

婦久女之図 その2 綾岡有真筆

絹本着色 軸先鹿角 古箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦*横(未測定)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

下記の写真は痛んでいた状態で投稿した時の写真です。詳細はそちらの記事を参考にしていただきたいのですが、柴田是真の弟子の綾岡有真が還暦時に100枚描いた作品のひとつです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は当方の地元出身の画家の平福穂庵の若い時、18歳の時の作品の紹介です。平福穂庵の初号「文池」と号していた時代の作で非常に珍しい作品です。

扇面鶉之図 平福穂庵筆 慶応2年(1866年)

紙本淡彩額装 タトウ+黄袋

作品サイズ:幅455*縦190

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

平福穂庵は秋田県の角館で生まれ、この地からは平福穂庵の90年前に同じ角館の武家の息子の小野賀直武が輩出されており、絵の盛んな地であったろうと思われます。

平福穂庵の父は平福文浪として画家で知られており、平福穂庵は父のもとで若い頃は南部藩の御用絵師「川口月嶺」や上方で活躍した長山孔寅(本ブログにて作品が紹介されています)らの絵手本で絵画を習得したと言われています。川口月嶺は京都の四条派の画家鈴木南嶺に学び、長山孔寅は京都の四条派の祖、松村呉春の高弟であったので、当然のように平福穂庵の作風は四条派の影響が大きい。幕末に平福穂庵は京都に遊学し、平福穂庵の作品の基礎は四条派にあるといってよいでしょう。のちに文人画や海外の影響を受けるなど幾つかの流派を取り入れた個性的な画法を習得しますが、本作品はそのベースを示す貴重な作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

款記に「庚申冬」とあり、1860年(安政6年・7年~万延元年)の冬の作で、平福穂庵が18歳の頃の作。最初の知られている平福穂庵の作品は7歳の作で、平福穂庵は教育環境に恵まれ、早熟な画家であったとして知られています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

印章は朱文楕円印「文池」(文池は初号)であり、この印章は本作品の前年の1859年作の「田植図」に2種目の「文地号」印として初めて押印されている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まくりの状態の作品を簡単な額装にしてみました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まくりの状態のままでは保存にて痛めることがあるからです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

資料として価値のある作品のように判断しています。