男の隠れ家からお祝いに使用する祝膳(銚子と盃)を持ち帰って初釜などにて使いました。使用後は日本産の漆を使った漆器はどんどん貴重になっていくので、手入れを怠らないようにしています。

![]()

真塗には鶴と松の蒔絵・・、義母曰く、松は亀の形を象徴しているのだそうです。

![]()

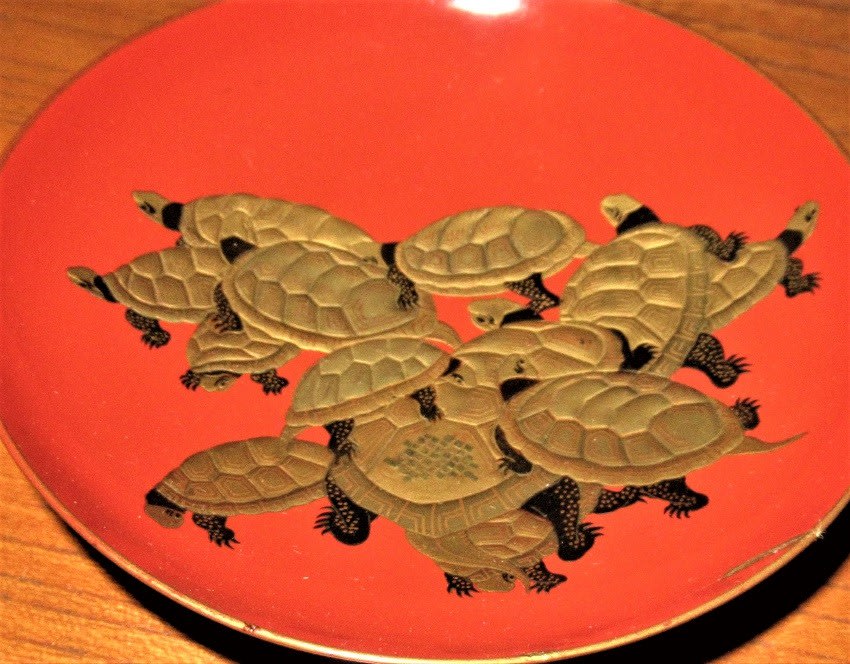

盃は亀の群れ・・・、大、中、小の三揃い。

![]()

朱塗の作品は母の実家の家紋入りです。銚子と台と盃は別物でしょう。

![]()

対の三点揃いの盃に蒔絵は見事です。このような絵を描ける蒔絵の職人がいなくなりましたね。

![]()

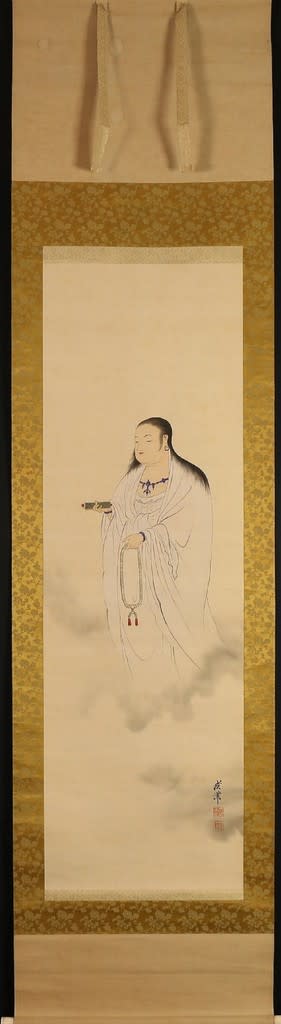

さて本日紹介する本作品は寺崎廣業の晩年の佳作と判断していますが、箱もなく、表具の天の部分に雨漏りの跡があるなど少し痛んでいたので、現在、改装依頼中の作品です。

本紙部分はきれいなので、仕上がりが楽しみです。よって詳細の説明は仕上がり次第になるでしょう。

雲上観音菩薩図 寺崎廣業筆 大正5年(1916年)頃

絹本水墨着色軸装 軸先象牙 誂箱

全体サイズ:縦2160*横540 画サイズ:縦*横(未計測)

![]()

![]()

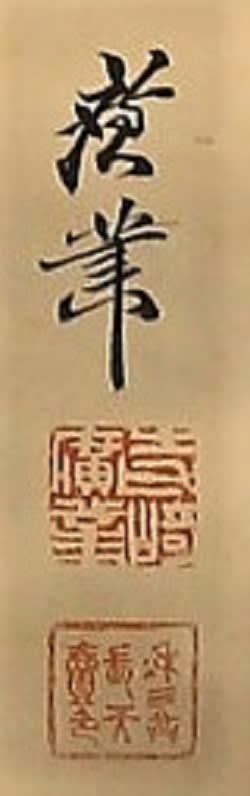

この印章は当方の所蔵作品中で本ブログで紹介している「達磨之図」(大正5年頃 1916年)頃 「羅漢図」(明治31年 1898年) 「楊柳観音図」(明治36年頃 1903年)の3作品と同一印章です。

ちなみにこの印章はときおり判断の迷う印影が若干違うものが存在しますので要注意です。

![]()

寺崎廣業の晩年の作は山水画が多いので、このような仏画の作品は最晩年には珍しいかもしれません。依頼されては数多く描いた多作の寺崎廣業ゆえ現在は人気がありませんが、その筆の確かさが佳作の作品を中心に再評価されるべきでしょう。

真塗には鶴と松の蒔絵・・、義母曰く、松は亀の形を象徴しているのだそうです。

盃は亀の群れ・・・、大、中、小の三揃い。

朱塗の作品は母の実家の家紋入りです。銚子と台と盃は別物でしょう。

対の三点揃いの盃に蒔絵は見事です。このような絵を描ける蒔絵の職人がいなくなりましたね。

さて本日紹介する本作品は寺崎廣業の晩年の佳作と判断していますが、箱もなく、表具の天の部分に雨漏りの跡があるなど少し痛んでいたので、現在、改装依頼中の作品です。

本紙部分はきれいなので、仕上がりが楽しみです。よって詳細の説明は仕上がり次第になるでしょう。

雲上観音菩薩図 寺崎廣業筆 大正5年(1916年)頃

絹本水墨着色軸装 軸先象牙 誂箱

全体サイズ:縦2160*横540 画サイズ:縦*横(未計測)

この印章は当方の所蔵作品中で本ブログで紹介している「達磨之図」(大正5年頃 1916年)頃 「羅漢図」(明治31年 1898年) 「楊柳観音図」(明治36年頃 1903年)の3作品と同一印章です。

ちなみにこの印章はときおり判断の迷う印影が若干違うものが存在しますので要注意です。

寺崎廣業の晩年の作は山水画が多いので、このような仏画の作品は最晩年には珍しいかもしれません。依頼されては数多く描いた多作の寺崎廣業ゆえ現在は人気がありませんが、その筆の確かさが佳作の作品を中心に再評価されるべきでしょう。