本日は久方ぶりに大津絵の作品の紹介です。

![]()

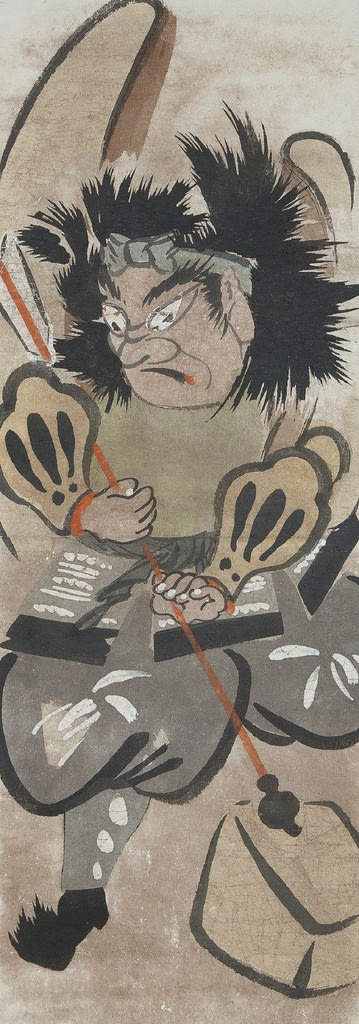

大津絵 その13 為朝(矢の根)

紙本着色軸装 軸先木製塗 合箱 売り札有

全体サイズ:縦1325*横300 画サイズ:縦718*横246

![]()

![]()

大津絵の矢の根:もともとは「為朝」と題された作品で、為朝とは源為朝のことで、強弓で有名な平安末期の武者です。義経にとっては叔父にあたる人物です。矢を持ち仁王立ちするその姿は、歌舞伎の「矢の根五郎」と類似するため、江戸後期には「矢の根」としてこの図が流布するようになりました。そのため、今ではこの絵を大津絵では「為朝」、「矢の根」両方の呼称で扱っています。

矢の根(五郎):歌舞伎狂言。時代物。1幕。歌舞伎十八番の一つ。2世市川団十郎の創演で,享保 14 (1729) 年『扇恵方曾我 (すえひろえほうそが) 』の1番目として上演され,大当りをとった演目です。原拠は幸若舞曲および土佐浄瑠璃の『和田酒盛』。その後中絶するが9世団十郎によって復活され,今日の形式となったそうです。

![]()

矢の根五郎とは、父の仇討ちに18年の短い生涯のすべてを尽くした曽我十郎・五郎兄弟の物語のひとつで、矢の根を磨いていた曾我五郎が夢で兄十郎の危難を告げられ,工藤祐経の館へはせ向うという筋で,荒事の様式美と伴奏の大薩摩がよく調和し,おおらかで夢幻的な一幕となっています。

*江戸期の大津絵は2枚つづりが原則です。

![]()

この絵は五郎が元日に鏃(やじり)を砥く場面ですが、「矢の根」とはこの鏃(矢尻、矢先)のことです。どちらかというと関東の方がより人気のあったお芝居のようですが、大津絵でも人気を博し、江戸後期には大津絵十種にも選ばれています。同じく大きな矢を持つ絵 『為朝』と混同されるようになり、矢の根というとそちらの方が一般に広まってしまいました。歌舞伎でも五郎が矢を手にして見栄を切る場面が印象に残るのか、「為朝」を「曽我五郎」と置き換えてもあまり違和感がないようです。

![]()

本作品は「為朝」というより「矢の根」と題する作品であり、江戸後期と推定していますし、構図も面白く出来の良い作品だと思います。

「為朝」にしても「矢の根」にしても古い大津絵の作品は非常の珍しい作品です。下記のMIHO MUSEUM蔵や大津美術館蔵の作品が著名です。

参考作品

大津絵 為朝 江戸時代

MIHO MUSEUM蔵 17-19c

紙本著色 H-72 W-33.2

![]()

源為朝は、為義の子で、義経にとっては叔父にあたる人物で鎮西八郎とも称します。強弓で鳴らし、勇猛を誇った平安時代後期の武将ですが、あまりの粗暴さにより、父に疎まれて九州に流され、当地で一大勢力を築くものの、保元の乱で敗北し、流罪先の伊豆で討たれてしまいます。

その勇猛さの象徴として、もしくは病魔退治の人物として大津絵に描かれたようです。大津絵としては、「疱瘡(天然痘)除け」として人気がありました。なお不遇な人生のためか、判官贔屓の庶民には人気が高かったようですので、大津絵としても人気があったのでしょう。

売り札にある中野書店(立川市)の詳細は不明です。

![]()

大津絵は民芸運動の高まりと共に人気が高まり、つい最近まで高嶺が続き、この値札程度の値段は通常の値段でした。とくに仏画は希少価値が高く今でも高値が続いています。

30年前には当方でも時代の若い「外法の梯子剃り」の購入価格が10万円でした。人気の高まりとともに時代を古く見せた贋作も多くあり、大津絵は時代の判断が難しい作品群です。

![]()

ただ大津絵は当時はお土産品であり、世相を反映した民衆の思いが込められた愛すべき作品群に変わりはありません。

大津絵 その13 為朝(矢の根)

紙本着色軸装 軸先木製塗 合箱 売り札有

全体サイズ:縦1325*横300 画サイズ:縦718*横246

大津絵の矢の根:もともとは「為朝」と題された作品で、為朝とは源為朝のことで、強弓で有名な平安末期の武者です。義経にとっては叔父にあたる人物です。矢を持ち仁王立ちするその姿は、歌舞伎の「矢の根五郎」と類似するため、江戸後期には「矢の根」としてこの図が流布するようになりました。そのため、今ではこの絵を大津絵では「為朝」、「矢の根」両方の呼称で扱っています。

矢の根(五郎):歌舞伎狂言。時代物。1幕。歌舞伎十八番の一つ。2世市川団十郎の創演で,享保 14 (1729) 年『扇恵方曾我 (すえひろえほうそが) 』の1番目として上演され,大当りをとった演目です。原拠は幸若舞曲および土佐浄瑠璃の『和田酒盛』。その後中絶するが9世団十郎によって復活され,今日の形式となったそうです。

矢の根五郎とは、父の仇討ちに18年の短い生涯のすべてを尽くした曽我十郎・五郎兄弟の物語のひとつで、矢の根を磨いていた曾我五郎が夢で兄十郎の危難を告げられ,工藤祐経の館へはせ向うという筋で,荒事の様式美と伴奏の大薩摩がよく調和し,おおらかで夢幻的な一幕となっています。

*江戸期の大津絵は2枚つづりが原則です。

この絵は五郎が元日に鏃(やじり)を砥く場面ですが、「矢の根」とはこの鏃(矢尻、矢先)のことです。どちらかというと関東の方がより人気のあったお芝居のようですが、大津絵でも人気を博し、江戸後期には大津絵十種にも選ばれています。同じく大きな矢を持つ絵 『為朝』と混同されるようになり、矢の根というとそちらの方が一般に広まってしまいました。歌舞伎でも五郎が矢を手にして見栄を切る場面が印象に残るのか、「為朝」を「曽我五郎」と置き換えてもあまり違和感がないようです。

本作品は「為朝」というより「矢の根」と題する作品であり、江戸後期と推定していますし、構図も面白く出来の良い作品だと思います。

「為朝」にしても「矢の根」にしても古い大津絵の作品は非常の珍しい作品です。下記のMIHO MUSEUM蔵や大津美術館蔵の作品が著名です。

参考作品

大津絵 為朝 江戸時代

MIHO MUSEUM蔵 17-19c

紙本著色 H-72 W-33.2

源為朝は、為義の子で、義経にとっては叔父にあたる人物で鎮西八郎とも称します。強弓で鳴らし、勇猛を誇った平安時代後期の武将ですが、あまりの粗暴さにより、父に疎まれて九州に流され、当地で一大勢力を築くものの、保元の乱で敗北し、流罪先の伊豆で討たれてしまいます。

その勇猛さの象徴として、もしくは病魔退治の人物として大津絵に描かれたようです。大津絵としては、「疱瘡(天然痘)除け」として人気がありました。なお不遇な人生のためか、判官贔屓の庶民には人気が高かったようですので、大津絵としても人気があったのでしょう。

売り札にある中野書店(立川市)の詳細は不明です。

大津絵は民芸運動の高まりと共に人気が高まり、つい最近まで高嶺が続き、この値札程度の値段は通常の値段でした。とくに仏画は希少価値が高く今でも高値が続いています。

30年前には当方でも時代の若い「外法の梯子剃り」の購入価格が10万円でした。人気の高まりとともに時代を古く見せた贋作も多くあり、大津絵は時代の判断が難しい作品群です。

ただ大津絵は当時はお土産品であり、世相を反映した民衆の思いが込められた愛すべき作品群に変わりはありません。