壊れた作品を自ら直すこともしばしば・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

錠剤入れに使っていた器に上から物を落として破損・・・・。確かではありませんが、宋時代作られた影青の作品を模倣した近代(清朝の頃?)の作品だろうと推定している作品です。薄造りによくできていた作品で、「宋時代作られた影青の作品」と勘違いされる方もいるかません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

参考作品としており、たいした作品ではないのでこの際に捨てようと思ったのですが、家内が割れた部品を拾って集めておいたので、あらかたの破片が揃っていたので、急遽、二液性の接着剤でくっつけてみました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

裏面もま~ま~の修理です。小生の習性上?、どうでもいいような作品まで修理してしまうのでなかなか身の回りの作品の数が減りません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

さて本日は平福百穂の昭和年間の作(晩年の作)と推定している作品の紹介です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

栗鼠図 平福百穂筆 昭和初期(昭和6年頃)

絹本水墨淡彩 絹装軸 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:横560*縦2050 画サイズ:横410*横1320

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*平福百穂の詳細の来歴は当方の他のブログ記事を参考にしていただくことにします。

平福百穂は画家「平福穂庵」の第4子として明治10年(1877)角館に生まれています。本名を貞蔵といいます。13歳の頃に父から運筆を習っていたそうです。父、穂庵は常に旅に出て留守勝ちでしたが,明治22年,平福穂庵は身体をこわして帰郷し,しばらく家にいることになり、その時に平福百穂に筆の持ち方,座り方,墨の擦り方まで教えたそうです。

しかし翌年,父、穂庵が47才のとき,脳溢血のために急逝し,その教えを受けることはかなわなくなり、百穂は「上の兄3人が絵とは違う道を志していたため『一人ぐらいは父の跡を継いだらよかろう』という周囲の勧めもあって,絵を学ぶことになった」と述懐しています。

*当方も父が49歳で亡くなっており、父を亡くした年齢も小生とほぼ同じで、平福百穂と同じ境遇を感じます。結果的に職業的には私も父と同じような道を歩むことになってように思っています。当方で平福百穂の作品を蒐集する動機は、このあたりの境遇が似ている点にもあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

14歳の時,穂庵追悼秋田絵画品評会に出品した半切が激賞されるなど,父の画才を色濃く受け継いでいたようです。つまり才に恵まれていたのでしょう。16歳で父の後援者・瀬川安五郎の支援の下,絵の修行のため上京,川端玉章の門人となりました。

玉章は穂庵と旧知の中であり,そのころ,四条派の第一人者で,東京美術学校日本画科の教授をしていていました。ここで,後に盟友となる結城素明を知ることになります。

*結城素明の作品は本ブログでも紹介されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

東京美術学校で学び,画家としての地歩を築いた百穂は22歳の時,いったん郷里に帰り,郷里にあって絵の勉強をするかたわら,友人達と中尊寺などに遊んでいます。素明の勧めもあって,2年後の明治34年(1901)に再び上京し,やがて中央画壇で頭角を現すことになります。

活躍の主舞台は素明らと結成した「无声会(むせいかい)」でした。自然や人間を清新な感覚でとらえた作品を発表して注目された。明治36年ころから伊藤左千夫,正岡子規,長塚節,斉藤茂吉らと交友するようになり,アララギ派の歌人としても活躍している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

大正期(1912-1925)に入ると百穂の画風はさらに多彩となり,文展に代表作となる「七面鳥」「豫譲」(第11回特選),「牛」を出品しています。昭和7年に母校・東京美術学校の教授に任じられていますが、翌年10月,横手市に住んでいた次兄の葬儀の準備中,脳溢血で倒れ,同月30日に享年57才で亡くなりました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

この作品は昭和6年前後に描かれた作品と思われ、昭和8年に亡くなる数年前の作と推定しています。四条派の影響を超えた独特の画風を醸し出している作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

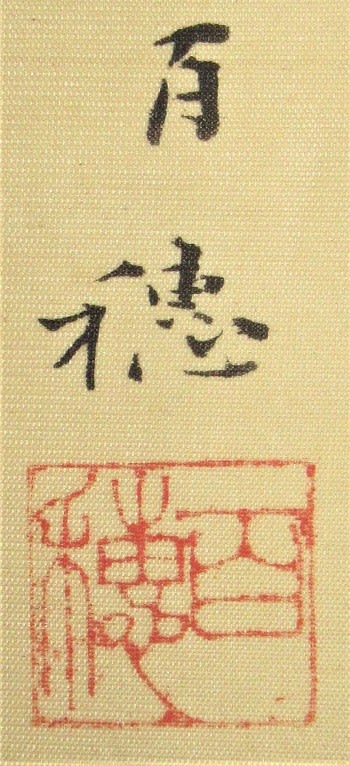

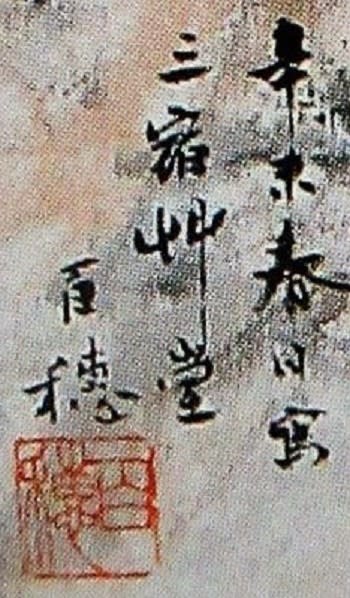

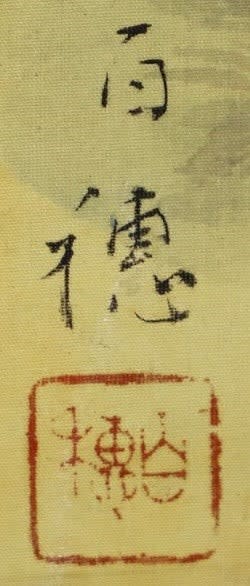

本作品に押印されている印章は偽の印章の多いものです。判断には慎重を要する印章のひとつと考えています。ただ偽印章は出来の悪いものが多いようで、贋作にはそっくり同じものは確認できていません。

画集にある作品「清江」(1931年 昭和6年)の印章と比較しています。若干違うように見えますが、この印章には多少年代の差によって、印影が違うように見えるものがあります。当方の作品と完全に一致するのは「富士山の図」に押印されている印章など複数あります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

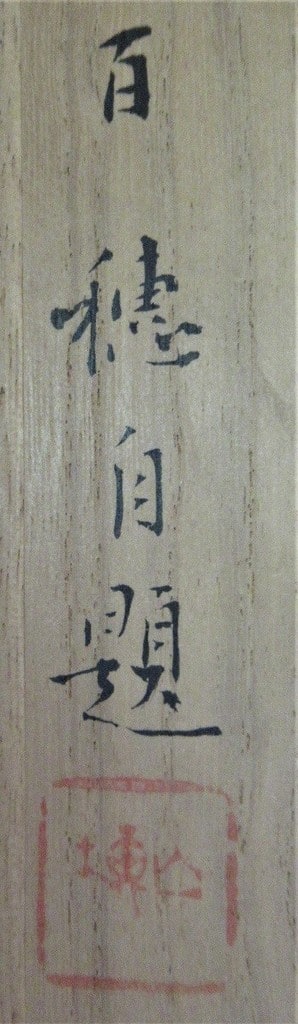

箱書の写真は下記の通りですが、箱裏に押印された印章は不鮮明であり、まだ同一印章を確認できていません。→本ブログの原稿作成後、この箱の印章を調べたのですが、当方の所蔵作品の「渡船」という作品の印章と一致しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

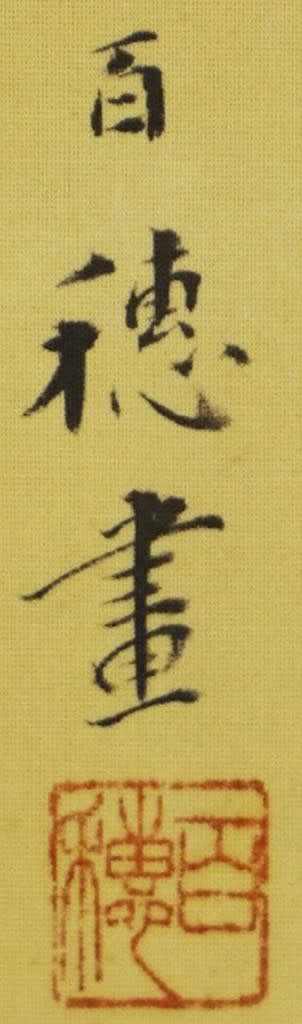

本作品と一致したと判断した印章の写真は下記の写真を掲載しました。このような資料は蒐集を続けた経験から把握できるもので、決して画集や印譜資料からだけでは判断できないものでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

以上の経緯を経て、現時点で本作品は真作と判断しています。

最後に平福百穂描いた栗鼠の作品をあげてみましょう。平福百穂の故郷である秋田(ふるさと村)県立近代美術館収蔵品の作品で、平福百穂の代表作のひとつです。

百穂の父・穂庵も日本画家として活躍しましたが、穂庵はより写実的な表現を追求したのに比べると、百穂は女性的ともいえるやわらかい色彩を持ち味にしています。 また、百穂はリスや鳥などの小動物を愛してよく絵に描いており、本作品は昭和初期の作と推定されますが、百穂が得意とした「たらしこみ」の技法で大胆に幹と葉を表現し、リスの尾は毛の1本1本まで精緻に描いている。百穂の古典への深い造詣と、卓抜した画技を見ることができます。

参考作品「古柏栗鼠」

絹本著色軸装 縦1355センチ*横450

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

本日紹介した作品と大きさもほぼ同じであり、筆致にも共通点が多く、ほぼ同時期の作と推定されます。動物を描いた平福百穂の佳作と言えましょう。

ふ~、ひとつの作品を長々と考察する気長さが骨董蒐集には必要なようです。ひとつのジャンルに、特定の画家に集中しているとこれは継続性と蓄積があり、意外にたやすいことでしょうが、それでは当方では飽きがくる・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() しかも日本画、洋画、陶磁器、漆器、刀剣となんでもござれでは益々気長さが必要になるようです・・・。

しかも日本画、洋画、陶磁器、漆器、刀剣となんでもござれでは益々気長さが必要になるようです・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

錠剤入れに使っていた器に上から物を落として破損・・・・。確かではありませんが、宋時代作られた影青の作品を模倣した近代(清朝の頃?)の作品だろうと推定している作品です。薄造りによくできていた作品で、「宋時代作られた影青の作品」と勘違いされる方もいるかません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

参考作品としており、たいした作品ではないのでこの際に捨てようと思ったのですが、家内が割れた部品を拾って集めておいたので、あらかたの破片が揃っていたので、急遽、二液性の接着剤でくっつけてみました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

裏面もま~ま~の修理です。小生の習性上?、どうでもいいような作品まで修理してしまうのでなかなか身の回りの作品の数が減りません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は平福百穂の昭和年間の作(晩年の作)と推定している作品の紹介です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

栗鼠図 平福百穂筆 昭和初期(昭和6年頃)

絹本水墨淡彩 絹装軸 軸先象牙 共箱二重箱

全体サイズ:横560*縦2050 画サイズ:横410*横1320

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

*平福百穂の詳細の来歴は当方の他のブログ記事を参考にしていただくことにします。

平福百穂は画家「平福穂庵」の第4子として明治10年(1877)角館に生まれています。本名を貞蔵といいます。13歳の頃に父から運筆を習っていたそうです。父、穂庵は常に旅に出て留守勝ちでしたが,明治22年,平福穂庵は身体をこわして帰郷し,しばらく家にいることになり、その時に平福百穂に筆の持ち方,座り方,墨の擦り方まで教えたそうです。

しかし翌年,父、穂庵が47才のとき,脳溢血のために急逝し,その教えを受けることはかなわなくなり、百穂は「上の兄3人が絵とは違う道を志していたため『一人ぐらいは父の跡を継いだらよかろう』という周囲の勧めもあって,絵を学ぶことになった」と述懐しています。

*当方も父が49歳で亡くなっており、父を亡くした年齢も小生とほぼ同じで、平福百穂と同じ境遇を感じます。結果的に職業的には私も父と同じような道を歩むことになってように思っています。当方で平福百穂の作品を蒐集する動機は、このあたりの境遇が似ている点にもあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

14歳の時,穂庵追悼秋田絵画品評会に出品した半切が激賞されるなど,父の画才を色濃く受け継いでいたようです。つまり才に恵まれていたのでしょう。16歳で父の後援者・瀬川安五郎の支援の下,絵の修行のため上京,川端玉章の門人となりました。

玉章は穂庵と旧知の中であり,そのころ,四条派の第一人者で,東京美術学校日本画科の教授をしていていました。ここで,後に盟友となる結城素明を知ることになります。

*結城素明の作品は本ブログでも紹介されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

東京美術学校で学び,画家としての地歩を築いた百穂は22歳の時,いったん郷里に帰り,郷里にあって絵の勉強をするかたわら,友人達と中尊寺などに遊んでいます。素明の勧めもあって,2年後の明治34年(1901)に再び上京し,やがて中央画壇で頭角を現すことになります。

活躍の主舞台は素明らと結成した「无声会(むせいかい)」でした。自然や人間を清新な感覚でとらえた作品を発表して注目された。明治36年ころから伊藤左千夫,正岡子規,長塚節,斉藤茂吉らと交友するようになり,アララギ派の歌人としても活躍している。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

大正期(1912-1925)に入ると百穂の画風はさらに多彩となり,文展に代表作となる「七面鳥」「豫譲」(第11回特選),「牛」を出品しています。昭和7年に母校・東京美術学校の教授に任じられていますが、翌年10月,横手市に住んでいた次兄の葬儀の準備中,脳溢血で倒れ,同月30日に享年57才で亡くなりました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この作品は昭和6年前後に描かれた作品と思われ、昭和8年に亡くなる数年前の作と推定しています。四条派の影響を超えた独特の画風を醸し出している作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品に押印されている印章は偽の印章の多いものです。判断には慎重を要する印章のひとつと考えています。ただ偽印章は出来の悪いものが多いようで、贋作にはそっくり同じものは確認できていません。

画集にある作品「清江」(1931年 昭和6年)の印章と比較しています。若干違うように見えますが、この印章には多少年代の差によって、印影が違うように見えるものがあります。当方の作品と完全に一致するのは「富士山の図」に押印されている印章など複数あります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

箱書の写真は下記の通りですが、箱裏に押印された印章は不鮮明であり、まだ同一印章を確認できていません。→本ブログの原稿作成後、この箱の印章を調べたのですが、当方の所蔵作品の「渡船」という作品の印章と一致しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

本作品と一致したと判断した印章の写真は下記の写真を掲載しました。このような資料は蒐集を続けた経験から把握できるもので、決して画集や印譜資料からだけでは判断できないものでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

以上の経緯を経て、現時点で本作品は真作と判断しています。

最後に平福百穂描いた栗鼠の作品をあげてみましょう。平福百穂の故郷である秋田(ふるさと村)県立近代美術館収蔵品の作品で、平福百穂の代表作のひとつです。

百穂の父・穂庵も日本画家として活躍しましたが、穂庵はより写実的な表現を追求したのに比べると、百穂は女性的ともいえるやわらかい色彩を持ち味にしています。 また、百穂はリスや鳥などの小動物を愛してよく絵に描いており、本作品は昭和初期の作と推定されますが、百穂が得意とした「たらしこみ」の技法で大胆に幹と葉を表現し、リスの尾は毛の1本1本まで精緻に描いている。百穂の古典への深い造詣と、卓抜した画技を見ることができます。

参考作品「古柏栗鼠」

絹本著色軸装 縦1355センチ*横450

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本日紹介した作品と大きさもほぼ同じであり、筆致にも共通点が多く、ほぼ同時期の作と推定されます。動物を描いた平福百穂の佳作と言えましょう。

ふ~、ひとつの作品を長々と考察する気長さが骨董蒐集には必要なようです。ひとつのジャンルに、特定の画家に集中しているとこれは継続性と蓄積があり、意外にたやすいことでしょうが、それでは当方では飽きがくる・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.

しかも日本画、洋画、陶磁器、漆器、刀剣となんでもござれでは益々気長さが必要になるようです・・・。

しかも日本画、洋画、陶磁器、漆器、刀剣となんでもござれでは益々気長さが必要になるようです・・・。