息子の小学校への登校初日は一人で・・・。帰りは皆が父兄が迎えに来ていたようで泣いてしまって先生に同伴されてきたくしたようです。ひとつの旅立ちが始まりましたね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は銘々皿の紹介です。

よく使われる銘々皿、銘々皿とは要は取り皿のようなもの。料理用、茶菓子用などによって漆器や陶磁器がありますが、粋な気の利いた器がいいでしょうね。向付とともにいつもどれを使うか迷う用途の器ですね。

本日は大野鈍阿の銘々皿の作品の紹介です。

信楽喜久(菊)銘々皿五枚 大野鈍阿作

共箱

作品サイズ:径211*高さ33

Image may be NSFW.

Clik here to view.

益田鈍翁に関連する大野鈍阿の作品は人気が高い作品ですが、ご存知の方は少ないようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

銘々皿にしてはかなり大ぶりな皿です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

見込みは備前でよく使われる「牡丹餅」の跡が見られます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

信楽の土味がよく出ていますが、釉薬のない分だけ脆さが気になりますね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

茶事での銘々皿だと古染付が無難なのでしょうか? 古染付で揃いで誂えるのもよし、各々文様が違うもので誂えるのもよし。個人の趣向の質が問われる器のひとつです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

高台内には下記の刻銘があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

益田鈍翁のお抱え陶芸家といってもいい大野鈍阿・・、話題に尽きない陶芸家ですが、その基本的な知識がない方が最近多いようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

5客揃いのうち4枚が刻銘「鈍阿」、1枚が窯銘?(どこの窯かは不明)となっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

箱はまぎれもなく大野鈍阿の共箱になっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本ブログにて紹介された作品には下記の作品があります。

菊透鉢 大野鈍阿作

大野宗恵識箱

作品サイズ:径251*高さ106

Image may be NSFW.

Clik here to view.

大野鈍阿の古志野を模した作品は300万の高値を「なんでも鑑定団」では付けています。本作品もじつに堂々とした大振りの鉢でその作品を上回る出来といえましょう。大野鈍阿はそれほど著名な陶芸家ではないのでご存知ない方が多いと思いますが、知る人ぞ知る陶芸家と言えましょう。

さらに「なんでも鑑定団」に下記の作品も出品されたことがあります。

参考作品 なんでも鑑定団出品作品

黒楽茶碗「鈍太郎」写

2012年10月17日 評価金額200万円

Image may be NSFW.

Clik here to view.

評:依頼品は三井物産初代社長益田孝の愛蔵品で、表千家六代原叟作「鈍太郎」を大野鈍阿が写したもの。本家の口径が12センチほどあるのに対し、依頼品は9センチ余りとやや小さいが、非常に本家とそっくりに作ってある。

托鉢僧が手にする鉄鉢の形をしており、高台が極端に小さい。最大の特徴は胴に釉禿げがあること。これはおそらく原叟が作る時に野趣豊かに自分の豪快さを見せた作風。完璧に本家を写していながら、大野鈍阿の個性が包み込まれている。

益田の号「鈍翁」や大野に与えた号「鈍阿」はこの「鈍太郎」に由来するのですが、この写しの茶碗はかなりの数が製作されています。このことはかなり有名な話ですが・・・。

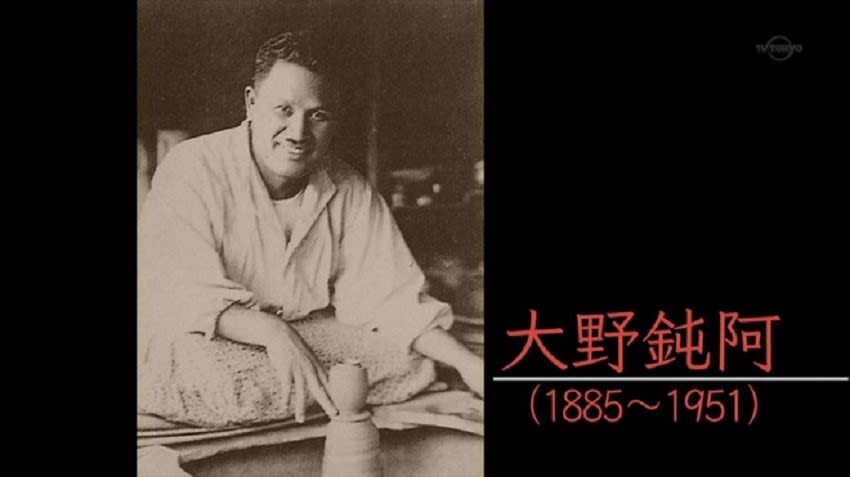

大野鈍阿の略歴は下記の通りです。

********************************************

大野 鈍阿(おおの どんな、1885年(明治18年)- 1951年(昭和26年))は岐阜県出身の陶芸家である。本名は大野 準一(おおの じゅんいち)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

略歴

1885年(明治18年)、美濃焼の産地、岐阜県の土岐郡(現、土岐市)に生まれる。子どもの頃からやきもの作りの見習いをし、20歳頃までには轆轤を挽き、窯を焚く職人となる。

1909年(明治42年)、上京して品川の大横町に移り住み、水焜炉(みずこんろ)、行平(ゆきひら)などの雑器を造る。

1913年(大正2年)、大横町から数百メートル離れた御殿山に邸宅を構えていた益田鈍翁(益田孝)により、その働きぶりを見出され、益田家のお抱え職人として迎え入れられる。邸宅内に住居を与えられて、陶磁器窯(鈍阿焼)を築窯する。稀代の茶人として名高い益田の所有する楽焼の茶碗や鉢などのコレクションを預けられ、その指導のもと写しをつくるように命じられる。

なかでも益田が号した「鈍翁」の由来となった、表千家6世家元、原叟宗左 覚々斎(かくかくさい)による茶碗「鈍太郎」の写しを繰り返し造った。「鈍阿」はこのころ益田鈍翁から号の一字「鈍」をとって、名付けられたものである。

1914年(大正3年)鈍翁により、鈍阿焼の器だけを用いた茶会が催される。この時供された茶碗は絶賛を受け、五千円(現在の価値で5,000万円程度)で譲って欲しいという客まで現れた。

1917年(大正6年)、鈍翁が実質的に小田原に居を移したのをきっかけに、益田邸を去り、上目黒の根津嘉一郎所有の土地に本焼の本窯を築き、自主的に陶技を磨き始める。一方で、その後も鈍翁との関係は切れることはなく、鈍翁は上目黒の鈍阿の元にやってきては、上出来の作を持っていったという。

1929年(昭和5年)、鈍翁に命名を仰いで茶席「鈍庵」をつくる。

1934年(昭和9年)、等々力に移窯。

かつての住まいは根庵、鈍庵として池上の松涛園に移築され現存。

********************************************

「1914年(大正3年)鈍翁により、鈍阿焼の器だけを用いた茶会が催される。この時供された茶碗は絶賛を受け、五千円(現在の価値で5,000万円程度)で譲って欲しいという客まで現れた。」・・・、当時は実業家の間で茶事盛んなりし頃、今とは隔世の感がありますね。

茶事もある意味でひとりの世界・・、己の趣向が試される場かもしれなせん。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は銘々皿の紹介です。

よく使われる銘々皿、銘々皿とは要は取り皿のようなもの。料理用、茶菓子用などによって漆器や陶磁器がありますが、粋な気の利いた器がいいでしょうね。向付とともにいつもどれを使うか迷う用途の器ですね。

本日は大野鈍阿の銘々皿の作品の紹介です。

信楽喜久(菊)銘々皿五枚 大野鈍阿作

共箱

作品サイズ:径211*高さ33

Image may be NSFW.

Clik here to view.

益田鈍翁に関連する大野鈍阿の作品は人気が高い作品ですが、ご存知の方は少ないようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

銘々皿にしてはかなり大ぶりな皿です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

見込みは備前でよく使われる「牡丹餅」の跡が見られます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

信楽の土味がよく出ていますが、釉薬のない分だけ脆さが気になりますね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

茶事での銘々皿だと古染付が無難なのでしょうか? 古染付で揃いで誂えるのもよし、各々文様が違うもので誂えるのもよし。個人の趣向の質が問われる器のひとつです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

高台内には下記の刻銘があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

益田鈍翁のお抱え陶芸家といってもいい大野鈍阿・・、話題に尽きない陶芸家ですが、その基本的な知識がない方が最近多いようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

5客揃いのうち4枚が刻銘「鈍阿」、1枚が窯銘?(どこの窯かは不明)となっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

箱はまぎれもなく大野鈍阿の共箱になっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

本ブログにて紹介された作品には下記の作品があります。

菊透鉢 大野鈍阿作

大野宗恵識箱

作品サイズ:径251*高さ106

Image may be NSFW.

Clik here to view.

大野鈍阿の古志野を模した作品は300万の高値を「なんでも鑑定団」では付けています。本作品もじつに堂々とした大振りの鉢でその作品を上回る出来といえましょう。大野鈍阿はそれほど著名な陶芸家ではないのでご存知ない方が多いと思いますが、知る人ぞ知る陶芸家と言えましょう。

さらに「なんでも鑑定団」に下記の作品も出品されたことがあります。

参考作品 なんでも鑑定団出品作品

黒楽茶碗「鈍太郎」写

2012年10月17日 評価金額200万円

Image may be NSFW.

Clik here to view.

評:依頼品は三井物産初代社長益田孝の愛蔵品で、表千家六代原叟作「鈍太郎」を大野鈍阿が写したもの。本家の口径が12センチほどあるのに対し、依頼品は9センチ余りとやや小さいが、非常に本家とそっくりに作ってある。

托鉢僧が手にする鉄鉢の形をしており、高台が極端に小さい。最大の特徴は胴に釉禿げがあること。これはおそらく原叟が作る時に野趣豊かに自分の豪快さを見せた作風。完璧に本家を写していながら、大野鈍阿の個性が包み込まれている。

益田の号「鈍翁」や大野に与えた号「鈍阿」はこの「鈍太郎」に由来するのですが、この写しの茶碗はかなりの数が製作されています。このことはかなり有名な話ですが・・・。

大野鈍阿の略歴は下記の通りです。

********************************************

大野 鈍阿(おおの どんな、1885年(明治18年)- 1951年(昭和26年))は岐阜県出身の陶芸家である。本名は大野 準一(おおの じゅんいち)。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

略歴

1885年(明治18年)、美濃焼の産地、岐阜県の土岐郡(現、土岐市)に生まれる。子どもの頃からやきもの作りの見習いをし、20歳頃までには轆轤を挽き、窯を焚く職人となる。

1909年(明治42年)、上京して品川の大横町に移り住み、水焜炉(みずこんろ)、行平(ゆきひら)などの雑器を造る。

1913年(大正2年)、大横町から数百メートル離れた御殿山に邸宅を構えていた益田鈍翁(益田孝)により、その働きぶりを見出され、益田家のお抱え職人として迎え入れられる。邸宅内に住居を与えられて、陶磁器窯(鈍阿焼)を築窯する。稀代の茶人として名高い益田の所有する楽焼の茶碗や鉢などのコレクションを預けられ、その指導のもと写しをつくるように命じられる。

なかでも益田が号した「鈍翁」の由来となった、表千家6世家元、原叟宗左 覚々斎(かくかくさい)による茶碗「鈍太郎」の写しを繰り返し造った。「鈍阿」はこのころ益田鈍翁から号の一字「鈍」をとって、名付けられたものである。

1914年(大正3年)鈍翁により、鈍阿焼の器だけを用いた茶会が催される。この時供された茶碗は絶賛を受け、五千円(現在の価値で5,000万円程度)で譲って欲しいという客まで現れた。

1917年(大正6年)、鈍翁が実質的に小田原に居を移したのをきっかけに、益田邸を去り、上目黒の根津嘉一郎所有の土地に本焼の本窯を築き、自主的に陶技を磨き始める。一方で、その後も鈍翁との関係は切れることはなく、鈍翁は上目黒の鈍阿の元にやってきては、上出来の作を持っていったという。

1929年(昭和5年)、鈍翁に命名を仰いで茶席「鈍庵」をつくる。

1934年(昭和9年)、等々力に移窯。

かつての住まいは根庵、鈍庵として池上の松涛園に移築され現存。

********************************************

「1914年(大正3年)鈍翁により、鈍阿焼の器だけを用いた茶会が催される。この時供された茶碗は絶賛を受け、五千円(現在の価値で5,000万円程度)で譲って欲しいという客まで現れた。」・・・、当時は実業家の間で茶事盛んなりし頃、今とは隔世の感がありますね。

茶事もある意味でひとりの世界・・、己の趣向が試される場かもしれなせん。