とかくちょっと時代のある京焼の明治期に入った頃に作られた作品を「古清水」と呼びたがるようですが、基本的に「古清水焼」は、制作年代が京都で磁器が開発される江戸後期以前のまた、江戸後期であっても磁器とは異なる京焼色絵陶器の総称として明治期の作品とは明確に区分して用いられています。

さて本日の作品はいつ頃の作品やら・・・。

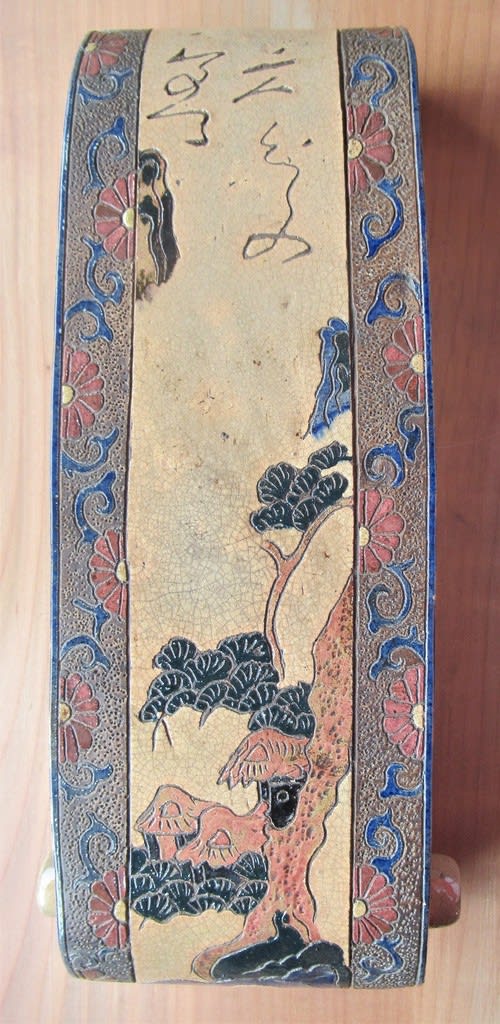

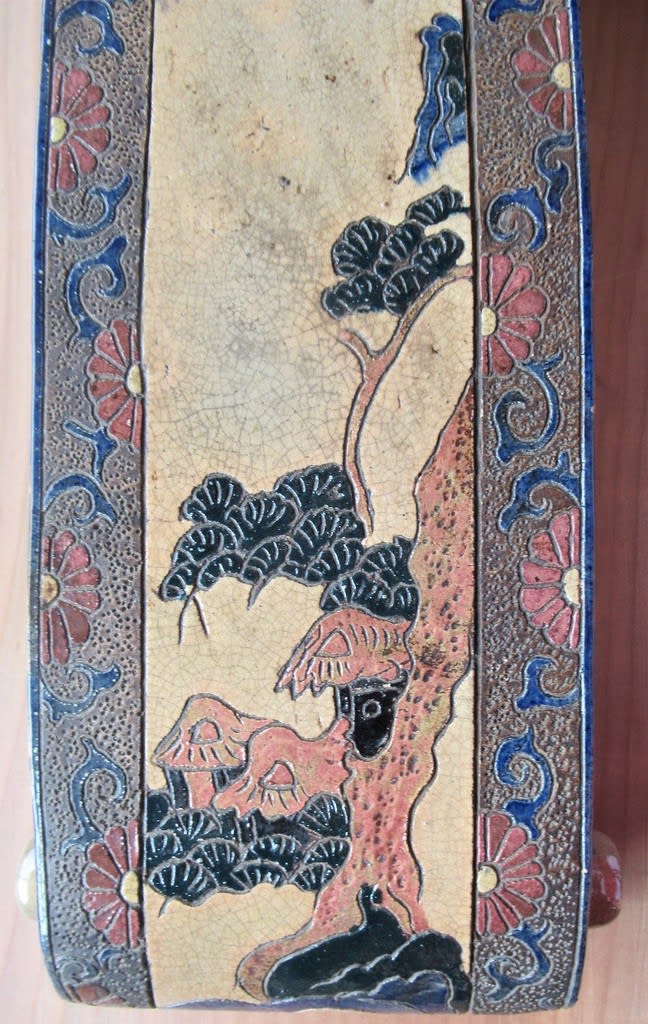

清水焼 絵巻物形香炉台

「清水焼 吉川藤太郎(印銘) さく」銘入 合箱

幅365*奥行130*高さ70

Image may be NSFW.

Clik here to view.

なんとも奇異な形をした作品です。家内曰く「陶枕?」・・、基本的には色絵陶器です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

これは絵巻物の形をした花台か香炉を置く台でしょうか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

購入時は一部の写真のように汚い感じでしたが、洗うと少し汚れが落ちました。洗うことを嫌がる方もいますが、いい作品というものは洗ってきれいにしておくもので、故意付けた、もしくは汚れた古色を尊ぶのは邪道です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

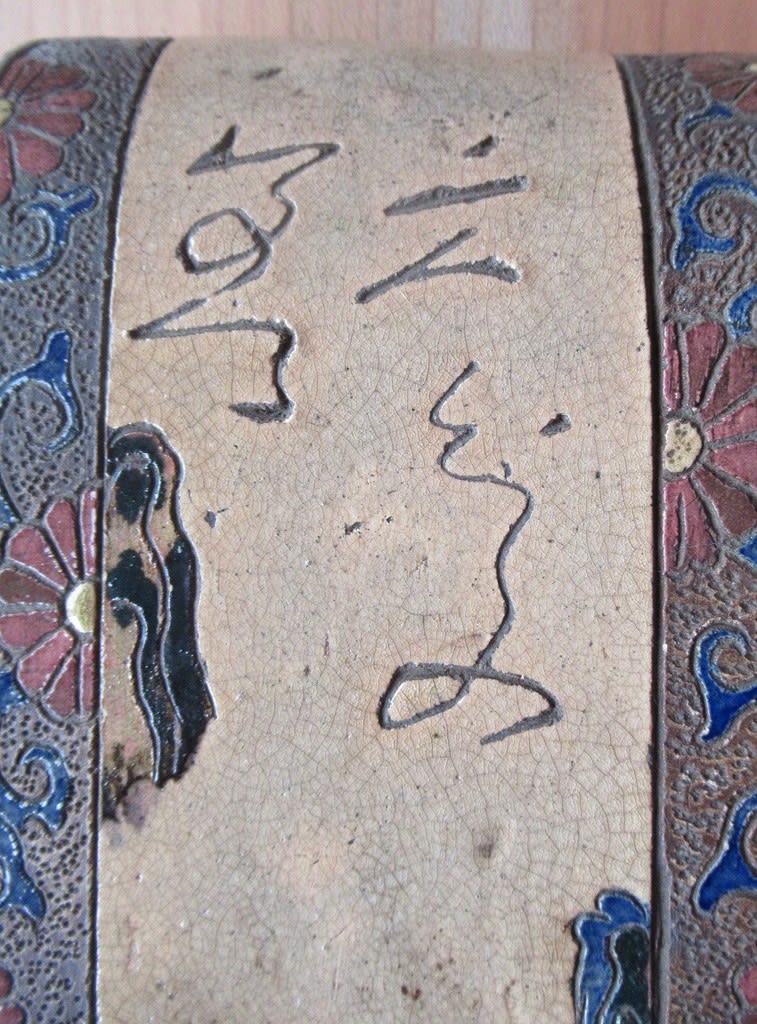

一体何の絵を描いているのでしょうか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

絵の上部にはなにやら文字が記されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

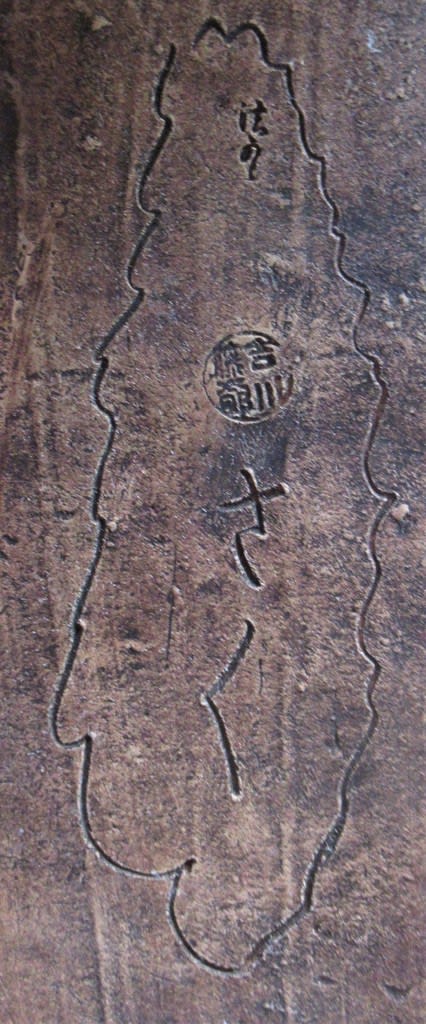

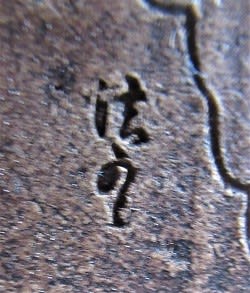

問題は裏面です。写真では解り軸いのですが、「清水焼 吉川藤太郎(印銘) さく」とあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

他は刻銘ですが、印銘があります。清水焼とあることから少なくとも明治以降・・??? 印銘の「吉川藤太郎」なる人物は不明です。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

詳細に記述すると「古清水焼」は一般的には、野々村仁清以後 奥田穎川(1753~1811年)以前のもので、仁清の作風に影響されて粟田口、八坂、清水、音羽などの東山山麓や洛北御菩薩池の各窯京焼諸窯が「写しもの」を主流とする茶器製造から「色絵もの」へと転換し、奥田穎川によって磁器が焼造され青花(染付)磁器や五彩(色絵)磁器が京焼の主流となっていく江戸後期頃までの「無銘の色絵陶器」を総称します。

なお、京都に磁器が誕生すると、五条坂・清水地域が主流生産地となり、幕末にこの地域のやきものを「清水焼」と呼び始め、それ以前のやきものを総称して「古清水」の呼称を使う場合もあります。

よってこの作品は幕末から明治期と推定するのが妥当かと・・。なんだかんだいってもっと時代が下がるかも???

Image may be NSFW.

Clik here to view.

野々村仁清(1656~57年 明暦2‐3年)が本格的な色絵陶器を焼造しましたが、その典雅で純日本的な意匠と作風の陶胎色絵は,粟田口,御菩薩池(みぞろがいけ),音羽,清水,八坂,清閑寺など東山山麓の諸窯にも影響を及ぼし,後世〈古清水(こきよみず)〉と総称される色絵陶器が量産され,その結果,京焼を色絵陶器とするイメージが形成されました。

古清水焼のように江戸期の作品は、ねっとりとした不透明で盛り上がり感があります。特徴は古い赤はもっとどす黒さに近い濃い赤、土は硬くてすべすべしているが、本来古清水の土というのは卵色で、そこに時代の錆び・汚れがついてなんとなくぬくもりがするものです。ともかく下の釉薬が透けて見えるような作品は明治以降の清水焼と分類して方がよさそうです。

本作品は色絵の釉薬は近代の清水焼とは違い、色合いが濃く、胎土も「古清水焼」の特徴を備えていますが、「古清水焼」には、高台の裏などに窯印はなく、窯印のあるものは古清水焼より若い物と区別しています。この条件からは、本作品は「清水焼」と分類される可能性があるのでしょうが、「古清水焼」の可能性は捨てきれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

購入先では「江戸末期から明治期」という説明でしたが、真偽のほどは解りかねています。ともかく珍しい趣向の作品で、使い道も台としてなどいろいろとありそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

現在は展示室に藤田喬平の時計を置いて愉しんでいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*掛け軸は川合玉堂の若年の作です。天地改装しております。

*壺は古備前の壺で当方に伝来している作品です。

さて本日の作品はいつ頃の作品やら・・・。

清水焼 絵巻物形香炉台

「清水焼 吉川藤太郎(印銘) さく」銘入 合箱

幅365*奥行130*高さ70

Image may be NSFW.

Clik here to view.

なんとも奇異な形をした作品です。家内曰く「陶枕?」・・、基本的には色絵陶器です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

これは絵巻物の形をした花台か香炉を置く台でしょうか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

購入時は一部の写真のように汚い感じでしたが、洗うと少し汚れが落ちました。洗うことを嫌がる方もいますが、いい作品というものは洗ってきれいにしておくもので、故意付けた、もしくは汚れた古色を尊ぶのは邪道です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

一体何の絵を描いているのでしょうか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

絵の上部にはなにやら文字が記されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

問題は裏面です。写真では解り軸いのですが、「清水焼 吉川藤太郎(印銘) さく」とあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

他は刻銘ですが、印銘があります。清水焼とあることから少なくとも明治以降・・??? 印銘の「吉川藤太郎」なる人物は不明です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

詳細に記述すると「古清水焼」は一般的には、野々村仁清以後 奥田穎川(1753~1811年)以前のもので、仁清の作風に影響されて粟田口、八坂、清水、音羽などの東山山麓や洛北御菩薩池の各窯京焼諸窯が「写しもの」を主流とする茶器製造から「色絵もの」へと転換し、奥田穎川によって磁器が焼造され青花(染付)磁器や五彩(色絵)磁器が京焼の主流となっていく江戸後期頃までの「無銘の色絵陶器」を総称します。

なお、京都に磁器が誕生すると、五条坂・清水地域が主流生産地となり、幕末にこの地域のやきものを「清水焼」と呼び始め、それ以前のやきものを総称して「古清水」の呼称を使う場合もあります。

よってこの作品は幕末から明治期と推定するのが妥当かと・・。なんだかんだいってもっと時代が下がるかも???

Image may be NSFW.

Clik here to view.

野々村仁清(1656~57年 明暦2‐3年)が本格的な色絵陶器を焼造しましたが、その典雅で純日本的な意匠と作風の陶胎色絵は,粟田口,御菩薩池(みぞろがいけ),音羽,清水,八坂,清閑寺など東山山麓の諸窯にも影響を及ぼし,後世〈古清水(こきよみず)〉と総称される色絵陶器が量産され,その結果,京焼を色絵陶器とするイメージが形成されました。

古清水焼のように江戸期の作品は、ねっとりとした不透明で盛り上がり感があります。特徴は古い赤はもっとどす黒さに近い濃い赤、土は硬くてすべすべしているが、本来古清水の土というのは卵色で、そこに時代の錆び・汚れがついてなんとなくぬくもりがするものです。ともかく下の釉薬が透けて見えるような作品は明治以降の清水焼と分類して方がよさそうです。

本作品は色絵の釉薬は近代の清水焼とは違い、色合いが濃く、胎土も「古清水焼」の特徴を備えていますが、「古清水焼」には、高台の裏などに窯印はなく、窯印のあるものは古清水焼より若い物と区別しています。この条件からは、本作品は「清水焼」と分類される可能性があるのでしょうが、「古清水焼」の可能性は捨てきれません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

購入先では「江戸末期から明治期」という説明でしたが、真偽のほどは解りかねています。ともかく珍しい趣向の作品で、使い道も台としてなどいろいろとありそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

現在は展示室に藤田喬平の時計を置いて愉しんでいます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*掛け軸は川合玉堂の若年の作です。天地改装しております。

*壺は古備前の壺で当方に伝来している作品です。