お盆は墓参りと迎え火で始まります。今回は義父の新盆ですね。息子はきちんとお手伝い・・。

![]()

家紋入りの仏壇の提灯も組み立てました。

![]()

遅ればせながら夕刻には迎え火です。今年の夏季休暇は帰省できなかったので郷里の墓参りできなかった分も含めての供養です。

![]()

急ぎの支度ながら仏壇もそれなりにお盆の風情になりました。コロナ禍でしたが、親戚の主だった皆さんが線香をあげに来てくれました。市内の衆議院議員さんが一番乗りだったのにはさすがにびっくりしましたが・・。

![]()

そして最後は送り火です。郷里での母の新盆はゆっくりできなかったので心残りですがこういう風習はいいですね。

![]()

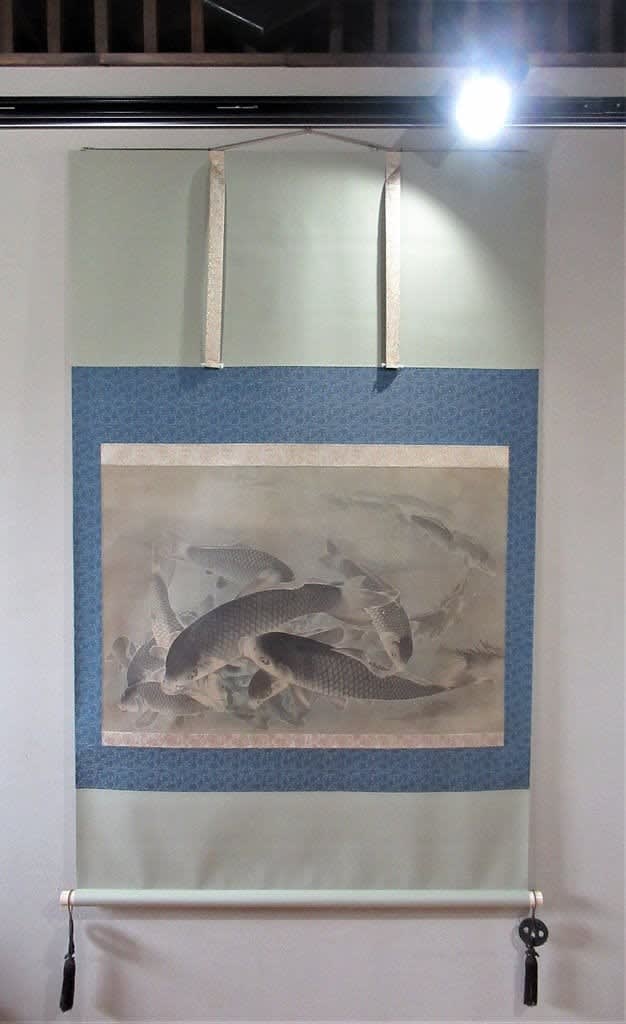

さて幕末のおいて、特に鯉の絵にすぐれ、「鯉の稲皐」と呼ばれた黒田稲皐の作品については本ブログで幾つかの作品を紹介していますが、とくに大幅の作品は3点紹介しており、黒田稲皐の代表的な作例です。本日は通常の大きさの初期の頃と思われる作品を改装しましたので紹介します。

![]()

改装完了 群鯉図 黒田稲皐筆 その1

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:縦1650*横550 画サイズ:縦1205*横505

![]()

![]()

江戸時代の鯉の日本画というと円山応挙らが有名ですが、鯉の描き手として名高い黒田稲皐の掛け軸はあまり見かけることはないと思います。また、作が鯉となるとお目にかかることは、中々出来ないと思われ、黒田稲皐の知名度は低いのでしょう。

![]()

黒田稲皐の来歴は下記のとおりです。

********************************************

黒田稲皐:(くろだ とうこう、天明7年(1787年) - 弘化3年11月6日(1846年12月23日))。江戸時代後期の絵師、鳥取藩士。本姓は林。名は文祥。通称は六之丞。字は叔奎か。号ははじめ稲葉、のち稲皐。鳥取藩士・林源三郎の弟として生まれる。

文化4年(1807年)から9年(1812年)の間に鳥取新田藩(東館藩)池田家の家臣・黒田家に養子に入る。藩主池田仲雅の近習となり、しばしば江戸へ赴き公務を勤めた。

幼少の頃から画を好み、藩絵師土方稲嶺に写生画法を学んだ。稲嶺は病の床で稲皐を枕元に呼び寄せ、「我が門流中、相当の技量ある者のみ、画号に稲字を冠せしめよ」とかたったとされ(『鳥取藩史』)、師の信頼が厚かったのを見て取れる。また、弓馬、刀槍、水練などの武芸にも長じ、落款には「弓馬余興」の印をしばしば用いた。更に「因州臣」「因藩臣」と入った作もあり、これらは、自分はあくまで武士であり絵は余興にすぎないという稲皐の矜持を表している。

当主仲雅の没後は役務を退いて画業に専念した。家には鷹を飼い、池には鯉を放って、その飛翔遊泳を観察して写生した。人物、花卉、禽獣いずれも巧みであったが、特に鯉の絵にすぐれ、「鯉の稲皐」と呼ばれた。弘化3年(1846年)11月6日死去。60歳。墓は鳥取市玄忠寺にある。跡は甥の黒田稲観が継ぎ山水画を得意としたが、稲観は33歳で亡くなった。他の弟子に小畑稲升がおり、稲皐の墓前には稲升が寄進した水盤石が置かれている。

********************************************

鯉を池に放ち観察して描いたという逸話が伝わりますが、まるで水中から見たような表現は他の追随を許しません。近代画家の徳岡神泉はガラス張りの池から鯉を観察して描いたそうですが、泳いだ鯉の観察眼は似たような臨場感があります。

![]()

鱗などの描き方に未成熟さがありますが、躍動感のある構図は黒田稲皐の真骨頂と言える作品でしょう。

![]()

本ブログで紹介されている黒田稲皐の大幅の3作品は下記の作品です。

千匹鯉図 黒田稲皐筆 その3

絹本水墨軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1520*横970 画サイズ:縦560*横850

![]()

こちらは同郷の近代画家「菅盾彦」による鑑定箱書きのある作品です。

千(百)匹鯉図 黒田稲皐筆 その4

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 菅盾彦鑑定箱 二重箱

全体サイズ:縦2250*横1000 画サイズ:縦1600*横850

![]()

下記の作品は最近改装が完了した横幅の大幅の作品です。

群鯉図 黒田稲皐筆 その5

紙本水墨軸装 軸先骨 無落款 合箱

全体サイズ:縦1520*横970 画サイズ:縦560*横850

![]()

近年、評価の低い掛け軸ですが、大きな幅は額装では味わえない豪快さがありますね。

黒田稲皐らの因幡画壇の良い作品はもはや入手不可能かもしれませんね。先祖からの贈り物・・・。

家紋入りの仏壇の提灯も組み立てました。

遅ればせながら夕刻には迎え火です。今年の夏季休暇は帰省できなかったので郷里の墓参りできなかった分も含めての供養です。

急ぎの支度ながら仏壇もそれなりにお盆の風情になりました。コロナ禍でしたが、親戚の主だった皆さんが線香をあげに来てくれました。市内の衆議院議員さんが一番乗りだったのにはさすがにびっくりしましたが・・。

そして最後は送り火です。郷里での母の新盆はゆっくりできなかったので心残りですがこういう風習はいいですね。

さて幕末のおいて、特に鯉の絵にすぐれ、「鯉の稲皐」と呼ばれた黒田稲皐の作品については本ブログで幾つかの作品を紹介していますが、とくに大幅の作品は3点紹介しており、黒田稲皐の代表的な作例です。本日は通常の大きさの初期の頃と思われる作品を改装しましたので紹介します。

改装完了 群鯉図 黒田稲皐筆 その1

紙本水墨軸装 軸先木製 合箱入

全体サイズ:縦1650*横550 画サイズ:縦1205*横505

江戸時代の鯉の日本画というと円山応挙らが有名ですが、鯉の描き手として名高い黒田稲皐の掛け軸はあまり見かけることはないと思います。また、作が鯉となるとお目にかかることは、中々出来ないと思われ、黒田稲皐の知名度は低いのでしょう。

黒田稲皐の来歴は下記のとおりです。

********************************************

黒田稲皐:(くろだ とうこう、天明7年(1787年) - 弘化3年11月6日(1846年12月23日))。江戸時代後期の絵師、鳥取藩士。本姓は林。名は文祥。通称は六之丞。字は叔奎か。号ははじめ稲葉、のち稲皐。鳥取藩士・林源三郎の弟として生まれる。

文化4年(1807年)から9年(1812年)の間に鳥取新田藩(東館藩)池田家の家臣・黒田家に養子に入る。藩主池田仲雅の近習となり、しばしば江戸へ赴き公務を勤めた。

幼少の頃から画を好み、藩絵師土方稲嶺に写生画法を学んだ。稲嶺は病の床で稲皐を枕元に呼び寄せ、「我が門流中、相当の技量ある者のみ、画号に稲字を冠せしめよ」とかたったとされ(『鳥取藩史』)、師の信頼が厚かったのを見て取れる。また、弓馬、刀槍、水練などの武芸にも長じ、落款には「弓馬余興」の印をしばしば用いた。更に「因州臣」「因藩臣」と入った作もあり、これらは、自分はあくまで武士であり絵は余興にすぎないという稲皐の矜持を表している。

当主仲雅の没後は役務を退いて画業に専念した。家には鷹を飼い、池には鯉を放って、その飛翔遊泳を観察して写生した。人物、花卉、禽獣いずれも巧みであったが、特に鯉の絵にすぐれ、「鯉の稲皐」と呼ばれた。弘化3年(1846年)11月6日死去。60歳。墓は鳥取市玄忠寺にある。跡は甥の黒田稲観が継ぎ山水画を得意としたが、稲観は33歳で亡くなった。他の弟子に小畑稲升がおり、稲皐の墓前には稲升が寄進した水盤石が置かれている。

********************************************

鯉を池に放ち観察して描いたという逸話が伝わりますが、まるで水中から見たような表現は他の追随を許しません。近代画家の徳岡神泉はガラス張りの池から鯉を観察して描いたそうですが、泳いだ鯉の観察眼は似たような臨場感があります。

鱗などの描き方に未成熟さがありますが、躍動感のある構図は黒田稲皐の真骨頂と言える作品でしょう。

本ブログで紹介されている黒田稲皐の大幅の3作品は下記の作品です。

千匹鯉図 黒田稲皐筆 その3

絹本水墨軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1520*横970 画サイズ:縦560*横850

こちらは同郷の近代画家「菅盾彦」による鑑定箱書きのある作品です。

千(百)匹鯉図 黒田稲皐筆 その4

絹本水墨淡彩軸装 軸先象牙 菅盾彦鑑定箱 二重箱

全体サイズ:縦2250*横1000 画サイズ:縦1600*横850

下記の作品は最近改装が完了した横幅の大幅の作品です。

群鯉図 黒田稲皐筆 その5

紙本水墨軸装 軸先骨 無落款 合箱

全体サイズ:縦1520*横970 画サイズ:縦560*横850

近年、評価の低い掛け軸ですが、大きな幅は額装では味わえない豪快さがありますね。

黒田稲皐らの因幡画壇の良い作品はもはや入手不可能かもしれませんね。先祖からの贈り物・・・。