義母が要らなくなった帯布で刀剣保管用の袋を新たに作ってくれました。材質は西陣の正絹のようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

今まで作ってくれた刀剣保管用の袋で手元にあるものを並べてみました。亡くなった母が作ってくれたものもひとつあります。刀剣の蒐集家からみると邪道というかもしれませんが、そこには手作りの温かみがあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

以前に刀剣愛好家に刀剣を観てもらった際に、新物と見たのでしょう、「この袋はたいしたものではないな!」と言って刀剣を観る前に、保管用の袋を粗末に扱われたことがあります。それ以来、刀剣愛好家なる者をあまりよく思わなくなりました。蒐集家は決して他人の蒐集品を粗末に扱ったり、悪く言ってはいけませんね。

よく言われるのは「男のネクタイを決して悪く言ってはいけない。」という格言(飲み屋のママさんの格言)ですが、そのものへの思い入れ、とくにネクタイは女性の絡む思い入れがあるから決して悪く言ってはいけないのだそうです。その格言に似たようなものでしょうか・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

少なくても既存の作で売っているものよりは数段いいと思います。余った布で義母は敷き布を作ってくれました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

早速使っています。

*下記の写真は再興九谷小野窯の作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

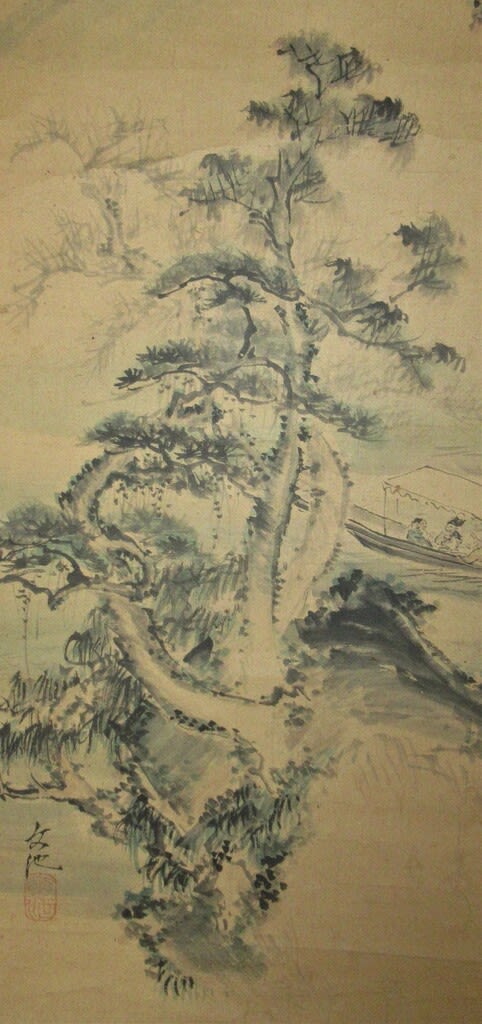

さて本日紹介する作品は我が郷里の画家である平福穂庵の初期の作品です。

秋田の角館にあった平福家は元々米や乾物を扱う商人でしたが、父の代で染物屋に転向しています。太治右衛門は文浪の画号を持つ郷土画家でもあり、祭りの人形や押絵なども手掛け、今も郷土に「平福文浪」の作品が残っています。平福家は三代続く画家の家柄でもありました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

貴重な作品 舟遊之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)頃

紙本淡彩軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:横530*縦1990 作品サイズ:横420*縦1160

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

穂庵は初め地元の絵師で父も入門していた武村文海に円山四条派の絵を学び、地元秋田の四条派絵師・長山孔寅の絵手本で自習しました。また、角館出身の久保田藩儒・森田珉岑に見出され久保田の私塾で学んでいます。その後画家で身を立てるために万延元年(1860年)から6年間京に遊学することになります。

*最初の師である「武村文海」から一字とって「文池」の号となったと推察されますが、手持ちの資料には記述がなく確かではありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

しかし平福穂庵はまさしく遊学であり、夜な夜な飲み歩いていたようです。京都が政情不安定となり、父が京都の迎えに行ったようですが、父子共々遊び歩いていたという記録があるようです。田舎から出てきた二人には京都は政情不安とはいえ魅力的であったのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

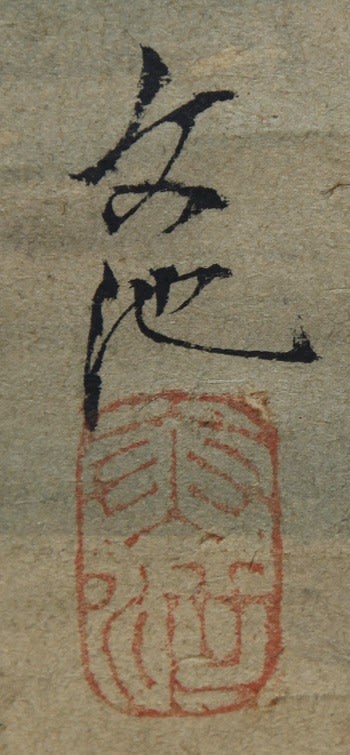

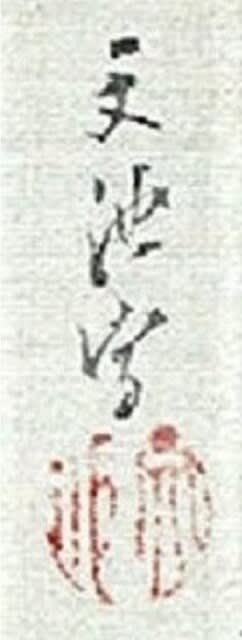

本作品は京都に遊学したばかりの1860年頃の作と推定されます。当方の他の所蔵作品「扇面鶉之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)」に「文池」の書体が近似いています。京都に遊学している後半は「文池」の書体が変化します。落款が「文池」、印章も「文池」というのが京都時代の特徴です。落款と印章がともに「文池」という作品で遺っているのは京都に行く前の数点と京都時代の前半の作品の数点が遺るのみです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

下記の写真左が本作品、「扇面鶉之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)」の落款と印章です。「文池」の落款の最後が長いのが特徴です。資料によると「文池」の印章で朱文楕円印はひとつしか記述がありませんが、そのどちからは当方の資料では解りません。「田植図」(1959年作)が2種目の文池号の初出とされています。いずれにしても本作品か、「扇面鶉之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)」のどちらかの印章は初出(新発見)の可能性があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

いずれにしても落款と印章がともに「文池」の作品は数が遺っていません。当方で所蔵しているのは、下記の作品「短冊 海老図 平福穂庵筆 文久元年頃」の落款と印章(下記写真左)です。下記写真右は「業平東下之図 平福穂庵筆 慶応2年(1866年)」の落款と印章で落款は「文池」ですが、印章は穂庵の初期の号「穂葊」(庵の字体が特殊)になっています。この作品は当方の男の隠れ家に古くからあった作品で京都から帰郷してすぐの頃の作品と推定されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

1865年以降の作品には落款と印章が共に「文池」という作品は見られなくなります。

*穂庵の年譜では穂庵の号は万延2年(1861年)頃の天智天皇の御歌「秋の田の刈り穂の苫をあらみわが衣手は露にぬれつつ」から「穂庵」の号ととったとされますが、「恵比寿」の作品からはその1年前から使用されており、さらに他の作品「狐の嫁入り」にも、その印章のひとつ「穂」の文字が確認されるので、結果的には実際は2年ほどさかのぼることになり、1859年頃からとなります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

本日紹介する「舟遊之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)頃」の作品は、状態は少し悪いものの書き込みの多い作品で初期の平福穂庵の画風を知る上でとても貴重な作品と言えます。平福穂庵の初期の作はとかく四条派の影響の多い画家とされますが、この作品からは晩年まで続く勢いのある筆遣いのある新たな思潮を含んだ個性的な筆致です。南画の影響も見られ、墨の濃淡を駆使した天才的な面がうかがい知れる貴重な作品ですね。

ともかく蒐集した作品は解る範囲でいつも徹底的に調べることにしましょう。その時は解らなくてもあとで解ることの方が多いですね。最初はゼロでも蒐集した数の二乗して知識と知見は増えていきます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

今まで作ってくれた刀剣保管用の袋で手元にあるものを並べてみました。亡くなった母が作ってくれたものもひとつあります。刀剣の蒐集家からみると邪道というかもしれませんが、そこには手作りの温かみがあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

以前に刀剣愛好家に刀剣を観てもらった際に、新物と見たのでしょう、「この袋はたいしたものではないな!」と言って刀剣を観る前に、保管用の袋を粗末に扱われたことがあります。それ以来、刀剣愛好家なる者をあまりよく思わなくなりました。蒐集家は決して他人の蒐集品を粗末に扱ったり、悪く言ってはいけませんね。

よく言われるのは「男のネクタイを決して悪く言ってはいけない。」という格言(飲み屋のママさんの格言)ですが、そのものへの思い入れ、とくにネクタイは女性の絡む思い入れがあるから決して悪く言ってはいけないのだそうです。その格言に似たようなものでしょうか・・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

少なくても既存の作で売っているものよりは数段いいと思います。余った布で義母は敷き布を作ってくれました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

早速使っています。

*下記の写真は再興九谷小野窯の作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日紹介する作品は我が郷里の画家である平福穂庵の初期の作品です。

秋田の角館にあった平福家は元々米や乾物を扱う商人でしたが、父の代で染物屋に転向しています。太治右衛門は文浪の画号を持つ郷土画家でもあり、祭りの人形や押絵なども手掛け、今も郷土に「平福文浪」の作品が残っています。平福家は三代続く画家の家柄でもありました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

貴重な作品 舟遊之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)頃

紙本淡彩軸装 軸先木製 合箱

全体サイズ:横530*縦1990 作品サイズ:横420*縦1160

*分類第1期:文池から穂庵へ (安政5年~慶応3年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

穂庵は初め地元の絵師で父も入門していた武村文海に円山四条派の絵を学び、地元秋田の四条派絵師・長山孔寅の絵手本で自習しました。また、角館出身の久保田藩儒・森田珉岑に見出され久保田の私塾で学んでいます。その後画家で身を立てるために万延元年(1860年)から6年間京に遊学することになります。

*最初の師である「武村文海」から一字とって「文池」の号となったと推察されますが、手持ちの資料には記述がなく確かではありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

しかし平福穂庵はまさしく遊学であり、夜な夜な飲み歩いていたようです。京都が政情不安定となり、父が京都の迎えに行ったようですが、父子共々遊び歩いていたという記録があるようです。田舎から出てきた二人には京都は政情不安とはいえ魅力的であったのでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は京都に遊学したばかりの1860年頃の作と推定されます。当方の他の所蔵作品「扇面鶉之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)」に「文池」の書体が近似いています。京都に遊学している後半は「文池」の書体が変化します。落款が「文池」、印章も「文池」というのが京都時代の特徴です。落款と印章がともに「文池」という作品で遺っているのは京都に行く前の数点と京都時代の前半の作品の数点が遺るのみです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

下記の写真左が本作品、「扇面鶉之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)」の落款と印章です。「文池」の落款の最後が長いのが特徴です。資料によると「文池」の印章で朱文楕円印はひとつしか記述がありませんが、そのどちからは当方の資料では解りません。「田植図」(1959年作)が2種目の文池号の初出とされています。いずれにしても本作品か、「扇面鶉之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)」のどちらかの印章は初出(新発見)の可能性があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

いずれにしても落款と印章がともに「文池」の作品は数が遺っていません。当方で所蔵しているのは、下記の作品「短冊 海老図 平福穂庵筆 文久元年頃」の落款と印章(下記写真左)です。下記写真右は「業平東下之図 平福穂庵筆 慶応2年(1866年)」の落款と印章で落款は「文池」ですが、印章は穂庵の初期の号「穂葊」(庵の字体が特殊)になっています。この作品は当方の男の隠れ家に古くからあった作品で京都から帰郷してすぐの頃の作品と推定されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

1865年以降の作品には落款と印章が共に「文池」という作品は見られなくなります。

*穂庵の年譜では穂庵の号は万延2年(1861年)頃の天智天皇の御歌「秋の田の刈り穂の苫をあらみわが衣手は露にぬれつつ」から「穂庵」の号ととったとされますが、「恵比寿」の作品からはその1年前から使用されており、さらに他の作品「狐の嫁入り」にも、その印章のひとつ「穂」の文字が確認されるので、結果的には実際は2年ほどさかのぼることになり、1859年頃からとなります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本日紹介する「舟遊之図 平福穂庵筆 万延元年(1860年)頃」の作品は、状態は少し悪いものの書き込みの多い作品で初期の平福穂庵の画風を知る上でとても貴重な作品と言えます。平福穂庵の初期の作はとかく四条派の影響の多い画家とされますが、この作品からは晩年まで続く勢いのある筆遣いのある新たな思潮を含んだ個性的な筆致です。南画の影響も見られ、墨の濃淡を駆使した天才的な面がうかがい知れる貴重な作品ですね。

ともかく蒐集した作品は解る範囲でいつも徹底的に調べることにしましょう。その時は解らなくてもあとで解ることの方が多いですね。最初はゼロでも蒐集した数の二乗して知識と知見は増えていきます。