**本ブログは記事を随意つけ加えたり、訂正したりと更新していきます。

家内共々、楽しみにしていた東京芸術大学で開催されている「渡辺省亭の展覧会」が、コロナ禍で中断されています。

![]()

小生より楽しみにしていた家内が「いっそのこと家で展覧会をやったら?」と言い出しました。「え~」と小生。一遍に展示を変えるのは結構大変なのです。しかも前に一度展示していてブログにも投稿されています。そうこうしているうちに2021年5月9日の日曜美術館にて渡辺省亭の特集が放映されることになり、5月の連休を利用して数少ない所蔵作品を改めて展示することにしました。

![]()

*掛け軸以外の陶磁器は餅花手、赤絵を中心とした漳州窯(染付を除く)と李朝の作品としています。

公的な展覧会が開催され、さらにはその展覧会が日曜美術館で紹介されるなど渡辺省亭が再評価されていますが、本ブログにて下記の記事の引用を以前に投稿しています。

************************************************

渡辺省亭の再評価

「わが友よ……

君が尋ねていたあの宝物は、あれほど君が憧れていたあの宝物は、ここにあったのか!」(サン=テグジュペリ・堀口大學訳『南方郵便機』第三部7)

渡辺省亭を調べようとすると、その資料、文献が驚くほど少ない。明治を代表する日本画の大画家の画業を振り返る客観的評価、学術というものの現実らしい。省亭の名は一応、歴史にはとどめられていますが、その実態は、まったく無名の作家のように、未だにまずは作品と資料の発見が必要とされています。作品の代表作の多くが海外に流出していることも大きなその原因のようです。

省亭は最初に海外に渡った日本画家であり、海外における著名さは、河鍋暁斎と並ぶ最高であった画家です。それがいまだに忘却されたままにあり、暁斎や省亭など当時の大家が「雌伏」することになったのは、「その後の、特に日本の側の事情が大きく影響して」おり、「こうした評価は、作品そのものの問題というより、それを評価する価値観の問題」だという指摘があります。画家には問題がなく、それを評価する側に問題があるという。後半生に既成の展覧会に出品しなかったこの画家が、生前しみじみと感じた世評というものの不確実性であり、画壇と人生との関係であったといえるでしょう。

誰の目もない孤独のなかで、細々と為す個人の営みこそが芸術の原点です。世間からの賞賛、名誉、権威など、脱俗を求められ孤高であるはずの創作家は、最初から求めるべきではない、それらは真の芸術とは対極に位置するものです。報いを求めれば、心を虚しくするだけで、芸術の核心とは、作家にとっては創作にのみ集中することであり、鑑賞者にとっては作品にのみ集中することでしょう。創作と作品に向き合うことがすべての原点です。渡辺省亭もそのように思ったのではないでしょうか。そのような良質の、制作における純粋な「芸術性」が、渡辺省亭にはあると思います。

鑑賞者の側から省亭の作品に迫るためには、まず作品に向かい合うことが必要です。だから、作品の所在を探ること、そして作品をよく見ることから始めなければなりません。そうした芸術性の本質を理解することが、渡辺省亭の理解と研究の入り口にあります。幕末・明治美術の研究の必要が説かれ、研究が進められてきましたが、生前の画壇での地位と同じく、省亭は現代の幕末・明治美術研究の大きな波においても置き去りにされてきたようです。これは、再評価といえども、既存の研究や文献を基礎にし、それをどこかに通念としてとらえながら進めてきたことに起因します。作品が十分に知られていない、資料も十分でない作家は、作品と資料の掘り起こしから初めなければならない。

省亭の絵画は、単に「江戸趣味」といって片付けらるような質のものではない。それは、軽い意味での趣味などではなく、繊細瀟洒な画風からは直接想像できないような重い意味が込められている。すなわち、画家自身の人生であり、生き方であり、その死です。世界的視野をもち、社会と自らを極力対峙させ、世俗にまみえなかった画家の姿には、その後主流となった画壇を背景にした画家たちよりも、むしろ傍流に追いやられた省亭にこそ、近代の芸術家の精神が典型として表れているのは、驚くべきこととでしょう。鏑木清方は省亭歿後直後の『中央美術』に画家としては唯一の追悼文を寄せ、清方は、そうした芸術と人生の機微をよく知るものであったといえます。

「省亭先生は現今の画壇に於て全く特殊な地位を占めて来た幸福な方で、中央画壇に風が吹かうが雨が降らうが、他人は他人自分は自分といつたやうに超然として小面倒な批評家や画かきの蝉噪蛙鳴に取り囲まれる煩ひもなく、一生自分の描きたい画を描いて、厄介な社交を避け好きな微吟浅酌の趣味に活き、趣味生活を其のまゝの芸術を楽しんで終つた先生の一生は、現代ばなれのした名人らしい生涯であつた。」

************************************************

残念なのは展覧会がコロナ禍で中断されているということでしょう。蒐集する側には好都合なのですが、いまひとつ人気が沸騰しないかもしれません。

ではまず2階の階段脇には「塩谷高貞妻」の作品を展示しました。

![]()

同題の作品は複数存在することが知られており、師である菊池容斎の作品と同じ構図の立ち姿と立ち膝姿のふたつの構図の作品があります。福富太郎レクション作品は著名ですが、福富太郎レクションの作品には賛ありますが本作品には記されていません。

1.塩谷高貞妻 渡辺省亭筆 その22

絹本水墨着色軸装 軸先象牙加工 合箱

全体サイズ:縦2070*横640 画サイズ:縦1200*横492

![]()

![]()

絶世の美女とされた「塩谷高貞妻」ですので、当時人気も高かったのでしょう。幾度となくこの作品を描いていますが、本作品は漆器に絵柄などなく、筆料によって渡辺省亭が力の入れ具合を加減していたのかもしれませんね。

![]()

「塩谷高貞妻」は「えんやたかさだつま」と読みますが、名前は「顔世(かおよ)」という女性です。高師直はこの女性に横恋慕し、塩谷高貞に謀反の罪をかぶせたと言われています。

*写真では解りにくいですが、髪など綿密に描かれておりとても綺麗な作品です。なお東京芸術大学の展示作品は鏑木清方が箱書きをしており、美人画の大家が渡辺省亭に一目をおいていたと言えるでしょう。

![]()

歴史画から美人画としての価値、さらには裸体画という当時としてはセンセーショナルな作品を生み出していたと思われます。家内曰く「侍女と差をつけすぎではない?」という感想です。

![]()

次は2階の展示室廊下です。

![]()

描かれている「蔓豆」とはマメ科の蔓性の一年草で、原野に生え、茎は他に絡みつき、全体に細毛が密生。葉は長楕円形の3枚の小葉からなる複葉。夏から秋、紅紫色の蝶形花(ちょうけいか)を開く。種子はダイズに似て、ダイズの原種といわれる。小品ながら渡辺省亭らしい瀟洒な逸品。

![]()

2.蔓豆図 渡辺省亭筆

絹本水墨淡彩 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1910*横300 画サイズ:縦200*横167

![]()

![]()

この作品は落款からおそらく晩年の作と推察しています。渡辺省亭の当時のライバルは河鍋暁斎、柴田是真らの強烈な精進の上に成り立つ画家たちです。彼らに負けない写実性を大いに意識していたのでしょう。

![]()

写生帖程度の小品ながら、陽の光を感じさせる心憎い粋な風趣を漂わせる作品です。渡辺省亭の作品の特徴は「俗を嫌うこと。どんな通俗的テーマ、モチーフでも、けっしてこれ見よがしではなく、粋な表現にこだわっている。」という解説を思い出しました。

![]()

表具は後世のものか、当時のものか、渡辺省亭自身が関わったものかは不明です。

![]()

渡辺省亭の作品に共箱は少なく、この作品も共箱ではありませんが所蔵者は大切に保管していたようです。

*ただしこの作品はまだ渡辺省亭とは断定していません。真贋は厳しく、甘いところが肝要なのです。

![]()

*ちなみに数少ない気の合った画家に本ブログで取りあげている平福穂庵がいます。2階の渡り廊下には平福穂庵の額の作品を餅花手の作品と共に飾っています。

![]()

平福穂庵、菅原白龍らと親しかったようですが、平福穂庵は精進するというより、どちらかというと天才肌の画家です。

![]()

次は「月夜杉図」という仮題の作品ですが、「明治19年(1887年)の第二回鑑画会大会に出品した『月夜の杉』で二等褒状を受賞していますが、この作品は所在不明で、図様すら分からない。」と資料に記載がありますが、月と杉を題材とした作品は数点見受けられ、いずれ同時期の作と推察されます。

![]()

3.月夜杉図 渡辺省亭筆

絹本水墨軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1873*横340 画サイズ:縦1078*横320

![]()

![]()

月を題材にした作品を得意としたようですが、いずれ第二回鑑画会大会に出品した「月夜の杉」は本作品のような作品であったのではないかと推察されます。

![]()

この作品は小さめの作品ながら非常に出来の良い作品とともに、見るべきはその表具です。渡辺省亭は当時の展覧会にはほとんど出品していません。大きな作品の展示が多くなり、床の間に飾る作品を重視していた渡辺省亭には考えを異にする点が多々あったのでしょう。特に海外から日本の芸術として評価されている点に対して襟を正していると思われます。そのため明治30年頃からとされますが、表具は自分でこだわって誂えたと言われています。

![]()

*多くの図集では表具まで掲載されていないことが多いのですが、この点は表具材に知見のある学芸員がいないということもあるのでしょう。本ブログではなるべく表具の写真は掲載していますが、残念なことですが、その材までの説明はまだ知見が及んでいません。

![]()

常に日本画を床の間とマッチングしての作品としてとらえていた画家です。

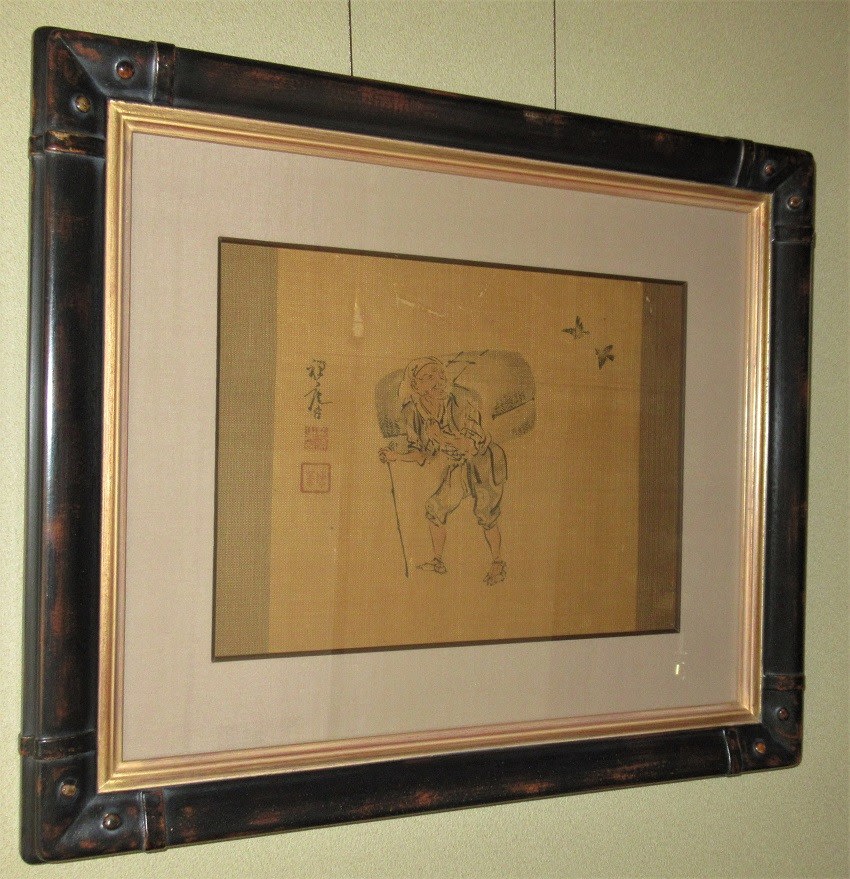

次は2階の展示室廊下に飾ったのは、席画のような作品2点です。反対側の棚には漳州窯の作品をメインに展示しています。

![]()

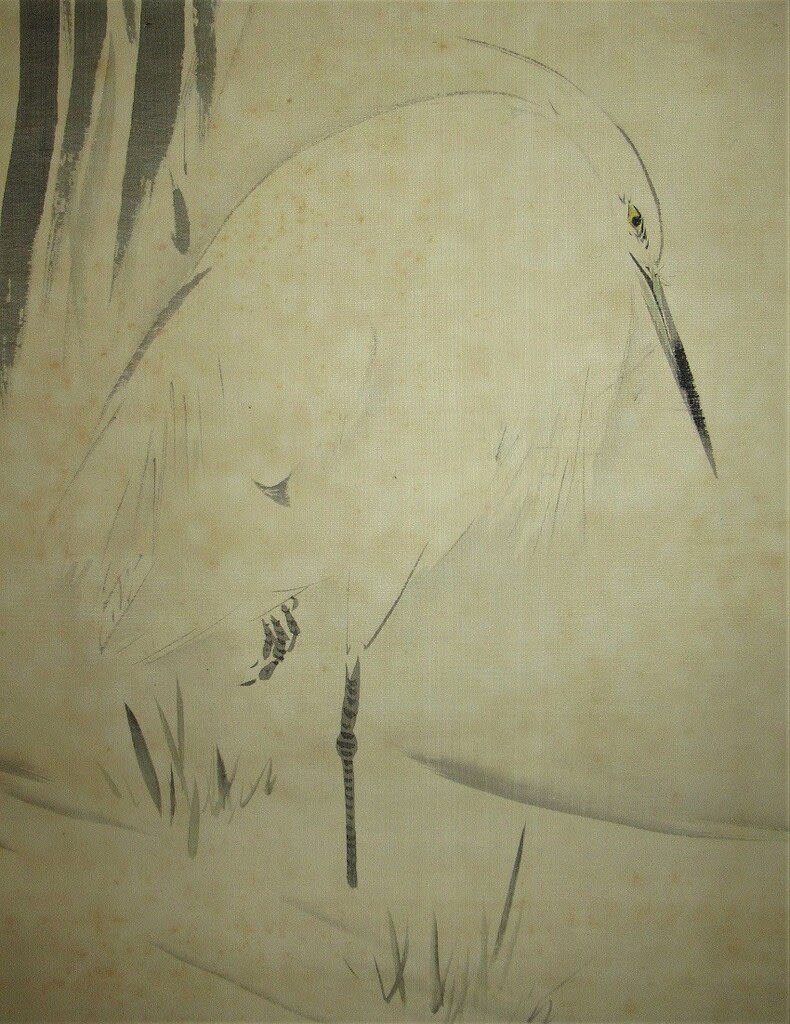

さて「菖蒲」、「白鷺」、「鯉」の題材などは渡辺省亭が数多く描いている画題です。さらりと描いた作品に渡辺省亭の特徴が凝縮されています。丁寧に描かれた作品よりもその技量が良く解る作品といっていいのかもしれません。

![]()

実はこの二幅は双幅に仕立てようと考えている作品です。表具寸法は違いますが、作品寸法は若干の違いですので、作品を損ねることなく双幅仕立てにできそうです。ところで四季の四幅や春秋双幅というのは一緒に飾るの一時期で、各々別々に時期を分けて飾るのいいと思います。一緒に飾る人がいますが、それは季節に合っている作品の場合ですね。一二か月の揃いの作品を全部掛ける人はいませんから・・。

![]()

4.菖蒲ニ白鷺図 渡辺省亭筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先 合箱二重箱

全体サイズ:縦1860*横525 画サイズ:縦1040*横411

![]()

![]()

同じ菖蒲を描いた作品に対幅、同時期の季節の作品として飾る・・考えただけでワクワクします。所蔵者のみが為し得る試みです。

![]()

この作品の見どころは鷺の表情でしょう。

![]()

2作品共に注目するの「菖蒲」の絵です。七宝焼の作品らでその色彩画に注目される渡辺省亭ですが、色彩よりその真骨頂は墨によるデッサン力と小生はとらえています。デッサン力に基づいた筆による省筆は竹内栖鳳に勝るものがあります。

次の「鯉」を描いた作品は水を濃淡で分けて描いている珍しい作品。

5.菖蒲遊鯉之図 渡辺省亭筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1687*横492 画サイズ:縦1092*横401

![]()

![]()

ここでの菖蒲の描き方も秀逸です。

![]()

波の線のひと線で鯉の水中の深さを表現しています。

![]()

ここからは第2回目の投稿となります。

このような花鳥画には贋作が数多くあります。とくに対幅や屏風の12か月揃いなどの作品に贋作が多いようです。当方で入手した作品でおそらく贋作だろうと判断している作品は下記の作品です。

番外編 春秋水禽図双幅 渡辺省亭筆

絹本着色軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1820*横640 画サイズ:縦1170*横500

![]()

いかにもありそうな構図で、印章や落款では素人では解らないような細工がされています。

![]()

ただ出来が明らかに違う下手な部類の贋作です。インターネット上の作品はご多分に漏れずこの手の作品がほとんどですので要注意な画家のひとりなのでしょう。

![]()

表具は両幅ともに揃いでいい表具材を使っています。

![]()

いよいよ次は2階室内部の展示室に移ります。

![]()

まず床の作品ですが、こちらも数多く描かれている作品2点です。

![]()

*床に置かれているのは「白磁青華唐草文二段燭台 李朝後期(18世紀初め)?」です。

6.雪中菊に雀図 渡辺省亭筆 明治30年頃

絹本水墨着色軸装 軸先鹿骨 合箱

全体サイズ:縦2040*横650 画サイズ:縦1120*横490

![]()

2メートルを超える掛け軸が渡辺省亭には多いですが、この程度の長さを掛ける床の間が当時は通常にあったのでしょう。現代は階高が低い建物が多く、この長さの掛け軸を飾る場所がないですね。高層のマンションなどもはや情けないくらいに階高がない・・。

*注文応じて描く渡辺省亭の作品には明らかに天地が短い表具の作品がありますが、注文者によっては床の間の高さに制限があったように推察されます。

![]()

![]()

渡辺省亭は藁で作った囲いに積もった雪景色を好んで描いています。囲われた花と雀が描かれています。近所に鷹を飼育する家があり、そこには餌となる雀がたくさんいたようで幼少の頃から観察していたされます。雀を描くことで有名なのは竹内栖鳳・・、ちょっと画風が違いますね。

![]()

竹内栖鳳の雀、平福百穂の雀という一流の画家らの描き方と比較してみるのも面白そうです。

![]()

ここでの表具は囲われた花の菊、自ら誂えた可能性があります。渡辺省亭は床の間芸術にこだわり続けた画家です。当時の展覧会に出品された大作を描くことには抵抗があったのでしょう。

![]()

この作品と同構図の作品は東京芸術大学開催「渡辺省亭展」(2021年3月7日~5月23日)発刊の図集に掲載されている作品NO12「秋草花・雪中菊に雀図 双福」(明治28年作 齊田記念館蔵)として掲載されています。その作品サイズは各々1275*495ある。

![]()

説明文は下記のとおりです。

![]()

次は「寒牡丹図」と題された鑑定箱に収められている作品です。

![]()

ところで「寒牡丹」と「冬牡丹」の違いをご存じでしょうか?

************************************************

寒牡丹:厳密にいえば冬に咲く牡丹には寒牡丹と冬牡丹があります。寒牡丹は二季咲き性の品種で、6月頃にできたつぼみを切り、8月に葉を切って、秋に2回目のつぼみを出させます。これに対して冬牡丹は、春咲きの品種を促成栽培して冬に咲かせたものです。また、品種ではなく開花・観賞時期によって分類する場合もあり、寒の時期、つまり二十四節気の、

小寒から立春の前日までの約30日間に咲いているものを寒牡丹、それ以外の冬期に咲いているものを冬牡丹とする分け方です。いずれにしても、真っ白な雪景色の中に花の真紅と葉の緑が映える、四季を愛でる日本ならではの花です。

寒牡丹:春に咲こうとする花の蕾をつみ取り去り、夏の終わり頃に葉もつみ取って花期を遅らせます。藁の霜囲いをして暖かいところに保護すると冬に開花する花の時期にはほとんど葉っぱをつけない

冬牡丹:春咲きの品種を人工で温度調節し冬に咲かせる牡丹なので、見頃の花は鉢ごと土に埋められているのが特徴です 温度調節をして咲かせているため、花と葉っぱが同時に出ます。

簡単な見分け方は緑の葉があれば『冬牡丹』 、葉が無く花だけ咲いているのが『寒牡丹』だそうです。

************************************************

よってこの作品で描ているのは正式には「冬牡丹」となります。

7.寒牡丹図 渡辺省亭筆

絹本水墨着色軸装 軸先象牙 大木豊平鑑定箱

全体サイズ:縦2200*横660 画サイズ:縦1210*横505

![]()

![]()

この構図の作品もよく見かける構図です。冬の寒い間を過ごす雀が命を主張してようです。

![]()

染みがひどいので染み抜きする必要があろうかと思っていますが、なにしろ渡辺省亭が日曜日美術館で取りあげられるほど再評価されると思っていなかったので、染み抜き・改装は後回しになっています。

*大木豊平は日本画家で葉県生。蔦谷龍岬に師事し、帝展六回入選。奉賛会出品。日本画会会員・中央美術会員。昭和55年(1980)歿、81才。渡辺省亭との関連は不詳です。

![]()

![]()

下記の作品は冒頭の写真にある作品です。当方の所蔵作品では一番いい作品かと思っています。

![]()

8.双鳩図 渡辺省亭筆

絹本水墨着色軸装 軸先木製 合箱太巻二重箱

全体サイズ:縦1960*横525 画サイズ:縦1130*横395

![]()

![]()

痛んだ状態での入手でしたので改装しています。

![]()

渡辺省亭は鳩を数多く描いています。紙本の作品ですが、その鳩の作品の中でも群を抜いて出来の良い作品だと思っています。

![]()

以下は写真撮影および原稿編集中であり、長くなりそうなので後日に第2回以降として投稿させていただきます。

家内共々、楽しみにしていた東京芸術大学で開催されている「渡辺省亭の展覧会」が、コロナ禍で中断されています。

小生より楽しみにしていた家内が「いっそのこと家で展覧会をやったら?」と言い出しました。「え~」と小生。一遍に展示を変えるのは結構大変なのです。しかも前に一度展示していてブログにも投稿されています。そうこうしているうちに2021年5月9日の日曜美術館にて渡辺省亭の特集が放映されることになり、5月の連休を利用して数少ない所蔵作品を改めて展示することにしました。

*掛け軸以外の陶磁器は餅花手、赤絵を中心とした漳州窯(染付を除く)と李朝の作品としています。

公的な展覧会が開催され、さらにはその展覧会が日曜美術館で紹介されるなど渡辺省亭が再評価されていますが、本ブログにて下記の記事の引用を以前に投稿しています。

************************************************

渡辺省亭の再評価

「わが友よ……

君が尋ねていたあの宝物は、あれほど君が憧れていたあの宝物は、ここにあったのか!」(サン=テグジュペリ・堀口大學訳『南方郵便機』第三部7)

渡辺省亭を調べようとすると、その資料、文献が驚くほど少ない。明治を代表する日本画の大画家の画業を振り返る客観的評価、学術というものの現実らしい。省亭の名は一応、歴史にはとどめられていますが、その実態は、まったく無名の作家のように、未だにまずは作品と資料の発見が必要とされています。作品の代表作の多くが海外に流出していることも大きなその原因のようです。

省亭は最初に海外に渡った日本画家であり、海外における著名さは、河鍋暁斎と並ぶ最高であった画家です。それがいまだに忘却されたままにあり、暁斎や省亭など当時の大家が「雌伏」することになったのは、「その後の、特に日本の側の事情が大きく影響して」おり、「こうした評価は、作品そのものの問題というより、それを評価する価値観の問題」だという指摘があります。画家には問題がなく、それを評価する側に問題があるという。後半生に既成の展覧会に出品しなかったこの画家が、生前しみじみと感じた世評というものの不確実性であり、画壇と人生との関係であったといえるでしょう。

誰の目もない孤独のなかで、細々と為す個人の営みこそが芸術の原点です。世間からの賞賛、名誉、権威など、脱俗を求められ孤高であるはずの創作家は、最初から求めるべきではない、それらは真の芸術とは対極に位置するものです。報いを求めれば、心を虚しくするだけで、芸術の核心とは、作家にとっては創作にのみ集中することであり、鑑賞者にとっては作品にのみ集中することでしょう。創作と作品に向き合うことがすべての原点です。渡辺省亭もそのように思ったのではないでしょうか。そのような良質の、制作における純粋な「芸術性」が、渡辺省亭にはあると思います。

鑑賞者の側から省亭の作品に迫るためには、まず作品に向かい合うことが必要です。だから、作品の所在を探ること、そして作品をよく見ることから始めなければなりません。そうした芸術性の本質を理解することが、渡辺省亭の理解と研究の入り口にあります。幕末・明治美術の研究の必要が説かれ、研究が進められてきましたが、生前の画壇での地位と同じく、省亭は現代の幕末・明治美術研究の大きな波においても置き去りにされてきたようです。これは、再評価といえども、既存の研究や文献を基礎にし、それをどこかに通念としてとらえながら進めてきたことに起因します。作品が十分に知られていない、資料も十分でない作家は、作品と資料の掘り起こしから初めなければならない。

省亭の絵画は、単に「江戸趣味」といって片付けらるような質のものではない。それは、軽い意味での趣味などではなく、繊細瀟洒な画風からは直接想像できないような重い意味が込められている。すなわち、画家自身の人生であり、生き方であり、その死です。世界的視野をもち、社会と自らを極力対峙させ、世俗にまみえなかった画家の姿には、その後主流となった画壇を背景にした画家たちよりも、むしろ傍流に追いやられた省亭にこそ、近代の芸術家の精神が典型として表れているのは、驚くべきこととでしょう。鏑木清方は省亭歿後直後の『中央美術』に画家としては唯一の追悼文を寄せ、清方は、そうした芸術と人生の機微をよく知るものであったといえます。

「省亭先生は現今の画壇に於て全く特殊な地位を占めて来た幸福な方で、中央画壇に風が吹かうが雨が降らうが、他人は他人自分は自分といつたやうに超然として小面倒な批評家や画かきの蝉噪蛙鳴に取り囲まれる煩ひもなく、一生自分の描きたい画を描いて、厄介な社交を避け好きな微吟浅酌の趣味に活き、趣味生活を其のまゝの芸術を楽しんで終つた先生の一生は、現代ばなれのした名人らしい生涯であつた。」

************************************************

残念なのは展覧会がコロナ禍で中断されているということでしょう。蒐集する側には好都合なのですが、いまひとつ人気が沸騰しないかもしれません。

ではまず2階の階段脇には「塩谷高貞妻」の作品を展示しました。

同題の作品は複数存在することが知られており、師である菊池容斎の作品と同じ構図の立ち姿と立ち膝姿のふたつの構図の作品があります。福富太郎レクション作品は著名ですが、福富太郎レクションの作品には賛ありますが本作品には記されていません。

1.塩谷高貞妻 渡辺省亭筆 その22

絹本水墨着色軸装 軸先象牙加工 合箱

全体サイズ:縦2070*横640 画サイズ:縦1200*横492

絶世の美女とされた「塩谷高貞妻」ですので、当時人気も高かったのでしょう。幾度となくこの作品を描いていますが、本作品は漆器に絵柄などなく、筆料によって渡辺省亭が力の入れ具合を加減していたのかもしれませんね。

「塩谷高貞妻」は「えんやたかさだつま」と読みますが、名前は「顔世(かおよ)」という女性です。高師直はこの女性に横恋慕し、塩谷高貞に謀反の罪をかぶせたと言われています。

*写真では解りにくいですが、髪など綿密に描かれておりとても綺麗な作品です。なお東京芸術大学の展示作品は鏑木清方が箱書きをしており、美人画の大家が渡辺省亭に一目をおいていたと言えるでしょう。

歴史画から美人画としての価値、さらには裸体画という当時としてはセンセーショナルな作品を生み出していたと思われます。家内曰く「侍女と差をつけすぎではない?」という感想です。

次は2階の展示室廊下です。

描かれている「蔓豆」とはマメ科の蔓性の一年草で、原野に生え、茎は他に絡みつき、全体に細毛が密生。葉は長楕円形の3枚の小葉からなる複葉。夏から秋、紅紫色の蝶形花(ちょうけいか)を開く。種子はダイズに似て、ダイズの原種といわれる。小品ながら渡辺省亭らしい瀟洒な逸品。

2.蔓豆図 渡辺省亭筆

絹本水墨淡彩 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1910*横300 画サイズ:縦200*横167

この作品は落款からおそらく晩年の作と推察しています。渡辺省亭の当時のライバルは河鍋暁斎、柴田是真らの強烈な精進の上に成り立つ画家たちです。彼らに負けない写実性を大いに意識していたのでしょう。

写生帖程度の小品ながら、陽の光を感じさせる心憎い粋な風趣を漂わせる作品です。渡辺省亭の作品の特徴は「俗を嫌うこと。どんな通俗的テーマ、モチーフでも、けっしてこれ見よがしではなく、粋な表現にこだわっている。」という解説を思い出しました。

表具は後世のものか、当時のものか、渡辺省亭自身が関わったものかは不明です。

渡辺省亭の作品に共箱は少なく、この作品も共箱ではありませんが所蔵者は大切に保管していたようです。

*ただしこの作品はまだ渡辺省亭とは断定していません。真贋は厳しく、甘いところが肝要なのです。

*ちなみに数少ない気の合った画家に本ブログで取りあげている平福穂庵がいます。2階の渡り廊下には平福穂庵の額の作品を餅花手の作品と共に飾っています。

平福穂庵、菅原白龍らと親しかったようですが、平福穂庵は精進するというより、どちらかというと天才肌の画家です。

次は「月夜杉図」という仮題の作品ですが、「明治19年(1887年)の第二回鑑画会大会に出品した『月夜の杉』で二等褒状を受賞していますが、この作品は所在不明で、図様すら分からない。」と資料に記載がありますが、月と杉を題材とした作品は数点見受けられ、いずれ同時期の作と推察されます。

3.月夜杉図 渡辺省亭筆

絹本水墨軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1873*横340 画サイズ:縦1078*横320

月を題材にした作品を得意としたようですが、いずれ第二回鑑画会大会に出品した「月夜の杉」は本作品のような作品であったのではないかと推察されます。

この作品は小さめの作品ながら非常に出来の良い作品とともに、見るべきはその表具です。渡辺省亭は当時の展覧会にはほとんど出品していません。大きな作品の展示が多くなり、床の間に飾る作品を重視していた渡辺省亭には考えを異にする点が多々あったのでしょう。特に海外から日本の芸術として評価されている点に対して襟を正していると思われます。そのため明治30年頃からとされますが、表具は自分でこだわって誂えたと言われています。

*多くの図集では表具まで掲載されていないことが多いのですが、この点は表具材に知見のある学芸員がいないということもあるのでしょう。本ブログではなるべく表具の写真は掲載していますが、残念なことですが、その材までの説明はまだ知見が及んでいません。

常に日本画を床の間とマッチングしての作品としてとらえていた画家です。

次は2階の展示室廊下に飾ったのは、席画のような作品2点です。反対側の棚には漳州窯の作品をメインに展示しています。

さて「菖蒲」、「白鷺」、「鯉」の題材などは渡辺省亭が数多く描いている画題です。さらりと描いた作品に渡辺省亭の特徴が凝縮されています。丁寧に描かれた作品よりもその技量が良く解る作品といっていいのかもしれません。

実はこの二幅は双幅に仕立てようと考えている作品です。表具寸法は違いますが、作品寸法は若干の違いですので、作品を損ねることなく双幅仕立てにできそうです。ところで四季の四幅や春秋双幅というのは一緒に飾るの一時期で、各々別々に時期を分けて飾るのいいと思います。一緒に飾る人がいますが、それは季節に合っている作品の場合ですね。一二か月の揃いの作品を全部掛ける人はいませんから・・。

4.菖蒲ニ白鷺図 渡辺省亭筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先 合箱二重箱

全体サイズ:縦1860*横525 画サイズ:縦1040*横411

同じ菖蒲を描いた作品に対幅、同時期の季節の作品として飾る・・考えただけでワクワクします。所蔵者のみが為し得る試みです。

この作品の見どころは鷺の表情でしょう。

2作品共に注目するの「菖蒲」の絵です。七宝焼の作品らでその色彩画に注目される渡辺省亭ですが、色彩よりその真骨頂は墨によるデッサン力と小生はとらえています。デッサン力に基づいた筆による省筆は竹内栖鳳に勝るものがあります。

次の「鯉」を描いた作品は水を濃淡で分けて描いている珍しい作品。

5.菖蒲遊鯉之図 渡辺省亭筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1687*横492 画サイズ:縦1092*横401

ここでの菖蒲の描き方も秀逸です。

波の線のひと線で鯉の水中の深さを表現しています。

ここからは第2回目の投稿となります。

このような花鳥画には贋作が数多くあります。とくに対幅や屏風の12か月揃いなどの作品に贋作が多いようです。当方で入手した作品でおそらく贋作だろうと判断している作品は下記の作品です。

番外編 春秋水禽図双幅 渡辺省亭筆

絹本着色軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1820*横640 画サイズ:縦1170*横500

いかにもありそうな構図で、印章や落款では素人では解らないような細工がされています。

ただ出来が明らかに違う下手な部類の贋作です。インターネット上の作品はご多分に漏れずこの手の作品がほとんどですので要注意な画家のひとりなのでしょう。

表具は両幅ともに揃いでいい表具材を使っています。

いよいよ次は2階室内部の展示室に移ります。

まず床の作品ですが、こちらも数多く描かれている作品2点です。

*床に置かれているのは「白磁青華唐草文二段燭台 李朝後期(18世紀初め)?」です。

6.雪中菊に雀図 渡辺省亭筆 明治30年頃

絹本水墨着色軸装 軸先鹿骨 合箱

全体サイズ:縦2040*横650 画サイズ:縦1120*横490

2メートルを超える掛け軸が渡辺省亭には多いですが、この程度の長さを掛ける床の間が当時は通常にあったのでしょう。現代は階高が低い建物が多く、この長さの掛け軸を飾る場所がないですね。高層のマンションなどもはや情けないくらいに階高がない・・。

*注文応じて描く渡辺省亭の作品には明らかに天地が短い表具の作品がありますが、注文者によっては床の間の高さに制限があったように推察されます。

渡辺省亭は藁で作った囲いに積もった雪景色を好んで描いています。囲われた花と雀が描かれています。近所に鷹を飼育する家があり、そこには餌となる雀がたくさんいたようで幼少の頃から観察していたされます。雀を描くことで有名なのは竹内栖鳳・・、ちょっと画風が違いますね。

竹内栖鳳の雀、平福百穂の雀という一流の画家らの描き方と比較してみるのも面白そうです。

ここでの表具は囲われた花の菊、自ら誂えた可能性があります。渡辺省亭は床の間芸術にこだわり続けた画家です。当時の展覧会に出品された大作を描くことには抵抗があったのでしょう。

この作品と同構図の作品は東京芸術大学開催「渡辺省亭展」(2021年3月7日~5月23日)発刊の図集に掲載されている作品NO12「秋草花・雪中菊に雀図 双福」(明治28年作 齊田記念館蔵)として掲載されています。その作品サイズは各々1275*495ある。

説明文は下記のとおりです。

次は「寒牡丹図」と題された鑑定箱に収められている作品です。

ところで「寒牡丹」と「冬牡丹」の違いをご存じでしょうか?

************************************************

寒牡丹:厳密にいえば冬に咲く牡丹には寒牡丹と冬牡丹があります。寒牡丹は二季咲き性の品種で、6月頃にできたつぼみを切り、8月に葉を切って、秋に2回目のつぼみを出させます。これに対して冬牡丹は、春咲きの品種を促成栽培して冬に咲かせたものです。また、品種ではなく開花・観賞時期によって分類する場合もあり、寒の時期、つまり二十四節気の、

小寒から立春の前日までの約30日間に咲いているものを寒牡丹、それ以外の冬期に咲いているものを冬牡丹とする分け方です。いずれにしても、真っ白な雪景色の中に花の真紅と葉の緑が映える、四季を愛でる日本ならではの花です。

寒牡丹:春に咲こうとする花の蕾をつみ取り去り、夏の終わり頃に葉もつみ取って花期を遅らせます。藁の霜囲いをして暖かいところに保護すると冬に開花する花の時期にはほとんど葉っぱをつけない

冬牡丹:春咲きの品種を人工で温度調節し冬に咲かせる牡丹なので、見頃の花は鉢ごと土に埋められているのが特徴です 温度調節をして咲かせているため、花と葉っぱが同時に出ます。

簡単な見分け方は緑の葉があれば『冬牡丹』 、葉が無く花だけ咲いているのが『寒牡丹』だそうです。

************************************************

よってこの作品で描ているのは正式には「冬牡丹」となります。

7.寒牡丹図 渡辺省亭筆

絹本水墨着色軸装 軸先象牙 大木豊平鑑定箱

全体サイズ:縦2200*横660 画サイズ:縦1210*横505

この構図の作品もよく見かける構図です。冬の寒い間を過ごす雀が命を主張してようです。

染みがひどいので染み抜きする必要があろうかと思っていますが、なにしろ渡辺省亭が日曜日美術館で取りあげられるほど再評価されると思っていなかったので、染み抜き・改装は後回しになっています。

*大木豊平は日本画家で葉県生。蔦谷龍岬に師事し、帝展六回入選。奉賛会出品。日本画会会員・中央美術会員。昭和55年(1980)歿、81才。渡辺省亭との関連は不詳です。

下記の作品は冒頭の写真にある作品です。当方の所蔵作品では一番いい作品かと思っています。

8.双鳩図 渡辺省亭筆

絹本水墨着色軸装 軸先木製 合箱太巻二重箱

全体サイズ:縦1960*横525 画サイズ:縦1130*横395

痛んだ状態での入手でしたので改装しています。

渡辺省亭は鳩を数多く描いています。紙本の作品ですが、その鳩の作品の中でも群を抜いて出来の良い作品だと思っています。

以下は写真撮影および原稿編集中であり、長くなりそうなので後日に第2回以降として投稿させていただきます。