次は展示室2階の階段前の2作品です。これらの作品には手前に李朝の作品と餅花手の作品を置いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

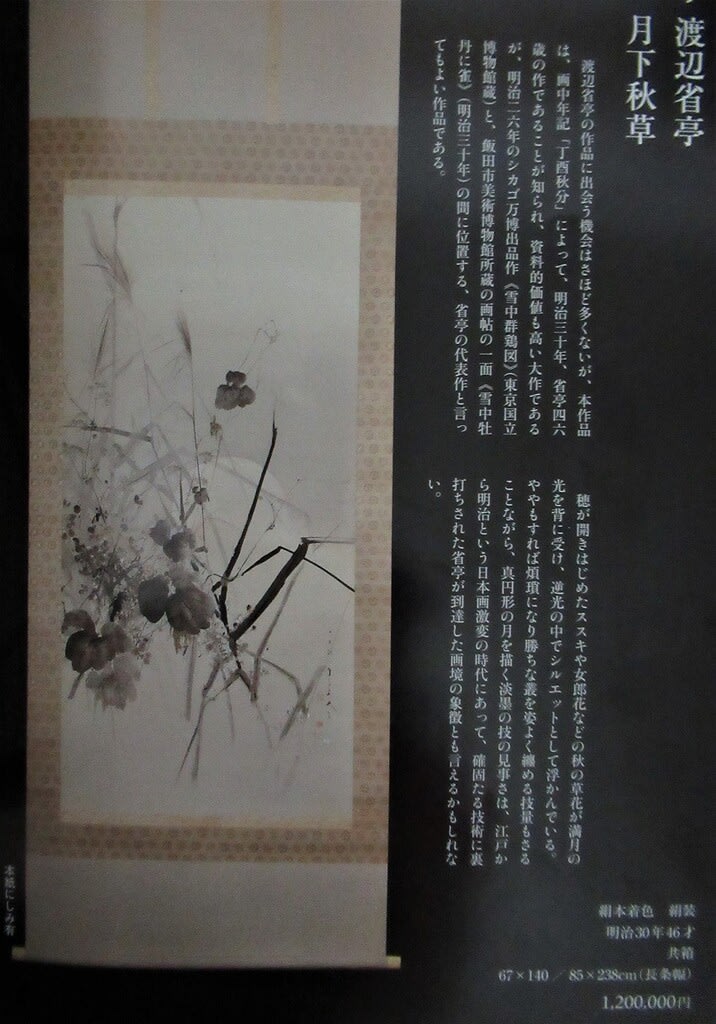

NO12の作品は思文閣墨蹟資料目録「和の美」第475号 作品NO9「月下秋草」(共箱 「省亭逸人」と銘あり)掲載の作品(本ブログに掲載)とほぼ同じ構図で、同時期(思文閣墨蹟資料目録「和の美」の作品には落款記に「丁酉秋分」とあり、明治30年、省亭46歳の作です。)の作と思われます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

大きさでは思文閣墨蹟資料目録ほどの大幅ではありませんが、清廉な出来から同等の作品と思われ、この作品の箱書は子息である渡辺水巴によるものというのも貴重だと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

12.月明秋草図 渡辺省亭筆 明治30年頃

絹本水墨淡彩 軸先象牙 渡辺水巴鑑定箱

全体サイズ:縦2070*横533 画サイズ:縦1125*横413

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

花鳥画としてはどこか寂しげな作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

この札にとまる秋虫もまた渡辺省亭、おのれ自身を表わしたのでしょうか? 消えゆく命か画家しての孤高の表現か??

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

本作品は前述のように渡辺省亭の子息の鑑定箱書きですが、息子の水巴の意見を含めて渡辺省亭の真贋についての記事がありましたので紹介します。正直なところ渡辺省亭の作品には贋作が意外に多いようです。当方でも入手後に処分した作品が幾つかあります。

********************************************

渡辺省亭の真贋について

渡辺省亭歿後、息子の水巴は父省亭の鑑定を手がけるようになった。「真筆といふ物は十幅に一幅有るか無しである。ましては是れはと思ふ出来栄の佳い物など滅多に見かけない。」というから、なおさらのことである。

*「真筆といふ物は十幅に一幅有るか無しである。ましては是れはと思ふ出来栄の佳い物など滅多に見かけない。」という表現はちょっと大げさかもしれません。鑑定する立場としての発言としてとらえていいのでしょう。

省亭作品の真贋の難しさは、当時の人気画家であったこと、そして展覧会に出品せず、そのほかの資料も少ないためである考えられる。実に上手い画家であり、同時代の西洋のジョン・シンガー・サージェント、小品の上手さでは、エルネスト・メソニエを思わせる。ここでは、真贋の参考となる省亭作品の特徴を取り上げ以下に示してみたい。

その特徴は、

① 落款・印章が同時代のほかの画家に比べ、生涯のかなり長い期間あまり変化がなく基本的に単純で、雅号や印章に複雑な種類がないと推定されること(ただし印章には似たような種類がかなり存在する)。そのかわり、筆跡の流暢さは破格であり、容易に模倣できない。

② 画風に特別の品格がともなうこと。独特の芸術的な色気がある。これは、私淑した柴田是真とのみ唯一、混同されるような同種の巧さである。

③ 作品には必ず、筆技の冴えが全画面に見られること。ヴィルトオーソ(名人芸の持ち主)である。その芸術技巧上の最大の特徴である。

④ 花鳥画家として第一に知られるが、省亭の画歴における最大のエポックが山田美妙の小説『胡蝶』の挿絵、花鳥画家として第一に知られるが、省亭の画歴における最大のエポックが山田美妙の小説『胡蝶』の挿絵で裸体画を描き、世間に論争を引き起こしたことであった。そしてその種の挿絵を多く残していることでもわかるように、実は美人画、それもあくまでも清楚のなかに官能美を秘めた、他の追随を許さないような出来ばえを示している。この美人画では今日残る複数の作品から想定して、多作であったと推定される。美人画で示される画風は、花鳥画にもどこか秘められたものである。省亭作品にはそうした上記②でも触れた芸術的色気がなければならない。

⑤ 画面に空間・間を多くとること。これは、江戸っ子らしさでもあるが、描かずして暗示だけで描くのを最大の腕の見せ所、芸術の勘所とする欧米の世紀末肖像画家と一脈通ずるものである。

⑥ 独特の色彩を使用していること。渡辺水巴の証言にもあるように、色彩には工夫が見られる。これもまた是真との共通性がある。

⑦ 俗を嫌うこと。どんな通俗的テーマ、モチーフでも、けっしてこれ見よがしではなく、粋な表現にこだわっている。

の以上七点である。

********************************************

展覧会や美術商の仕掛けで再評価されていますが、蒐集する側は値段が上昇するなどいたって迷惑なことで、さらにはインターネットオークションなど市場に贋作が横行することを恐れています。

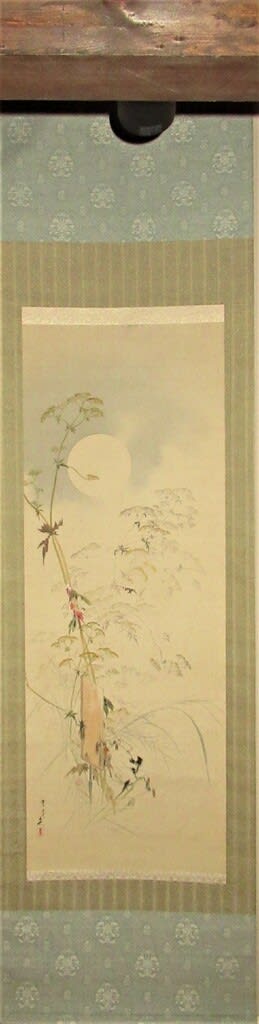

次の作品は燕を描いた作品です。ここで気がつくのは渡辺省亭の作品に鳥類を描いた作品が多いということです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

13.柳下燕図 渡辺省亭筆 その21

絹本水墨着色軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2100*横695 画サイズ:縦1330*横480

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

鶏、鷲、鴛鴦、烏、カワセミ、みみずく、鳩・・・、その描写は花鳥画の真骨頂ですね。前述のように美人画の顔と鳥たちの顔がなんとなくだぶりますね。

中央の燕の表情が実に可愛い・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

花を添えて、風、雪、雨の季節感を盛り込んだ日本画の極致といえる風趣ですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

さてここから茶室のある1階の展示に移ります。明末の赤絵の作品を棚に飾っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

渡辺省亭の根本は菊地容斎の修業時代にありますが、若い頃の渡辺省亭については詳細は下記の記事によります。

**************************************************

生い立ち:菊池容斎の門人。本姓は吉川、名は義復(よしまた)、俗称は良昭、幼名は貞吉、後に政吉。通称は良助。省亭は号。一昔前は専門家でも「しょうてい」と読んでいるが、省亭の末裔にあたる人々は「せいてい」と読んでおり、渡欧中の省亭に触れたフランスの文献でも「Sei-Tei」と紹介されていることから、「せいてい」が正しい。なお息子に俳人の渡辺水巴がいる。

代々秋田藩の廻船問屋を務める吉川家に、吉川長兵衛の次男として、江戸神田佐久間町に生まれる。父は、前田夏蔭の門人で和歌を嗜んでいた。8歳の時、父が没し兄に養われる。13歳の時、牛込の質屋に奉公に出るが、絵ばかり描いてそれがなかなか上手かったため、店の主人が親元を説得し、16歳で容斎に弟子入りする。

秋田藩:出羽国北半の秋田、仙北6郡(秋田県)を支配した藩。久保田藩ともいう。藩主は佐竹(さたけ)氏。

*我が郷里と縁の深い生い立ち・・?? よって蒐集対象の画家となった・・??

容斉の教育:同門に松本楓湖や梶田半古、鈴木華邨、三島蕉窓らがいる。容斎の指導は一風変わっており、そして極めて厳しかった。入門してから3年間は絵筆を握らせてもらえず、「書画一同也」という容斎の主義で、容斎直筆の手本でひたすら習字をさせられた。楷書は王羲之、かなは藤原俊成を元にしたものであったという。のちの省亭作品に見られる切れ味の良い筆捌は、この修練によって培われたと言える。

ところが3年経つと、容斎は反対に放任主義を取った。容斎は粉本は自由に使わせながらも、それを元にした作品制作や師風の墨守を厳しく戒め、弟子たちに自己の画風の探求と確立を強く求めた。

弟子時代の逸話として、容斎は省亭を連れて散歩し自宅へ帰ってくると、町で見かけた人物の着物や柄・ひだの様子がどうだったか諮問し、淀みなく答えないと大目玉食らわしたという。後年、省亭は以後見たものを目に焼き付けるようになり、これが写生力を養うのに役立ったと回想している。

こうした厳しい指導の中で、省亭は容斎が得意とした歴史人物画ではなく、柴田是真に私淑し、花鳥画に新機軸を開いていく。一説に、元々省亭は是真に弟子入りしようとしたが、菊池容斎の方がいいだろうという是真の紹介で、容斎に入門することになったという。こうして容斎のもとで計6年間学んだ後、22歳で画家として自立、同年には父と同門で莫逆の友であった渡辺光枝(良助)が没したため、渡辺家の養嗣子となり、吉川家を離れ渡辺姓を継ぐこととなった。

**************************************************

このような厳しい修業時代を経ての画力ですね。現代の奇をてらった画家や陶芸家とは一味も二味も違うものです。

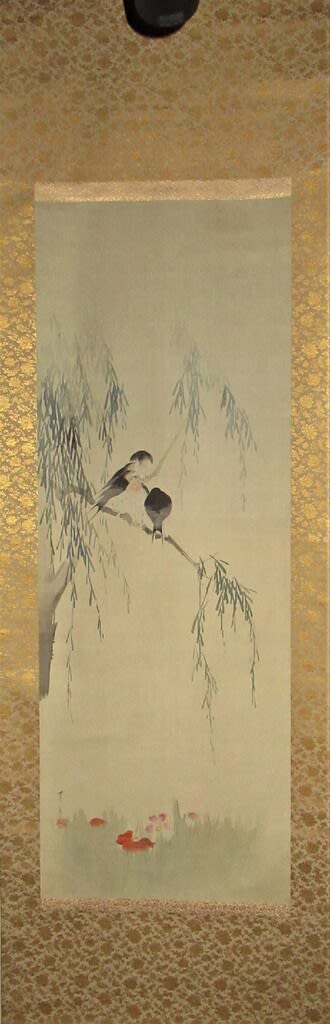

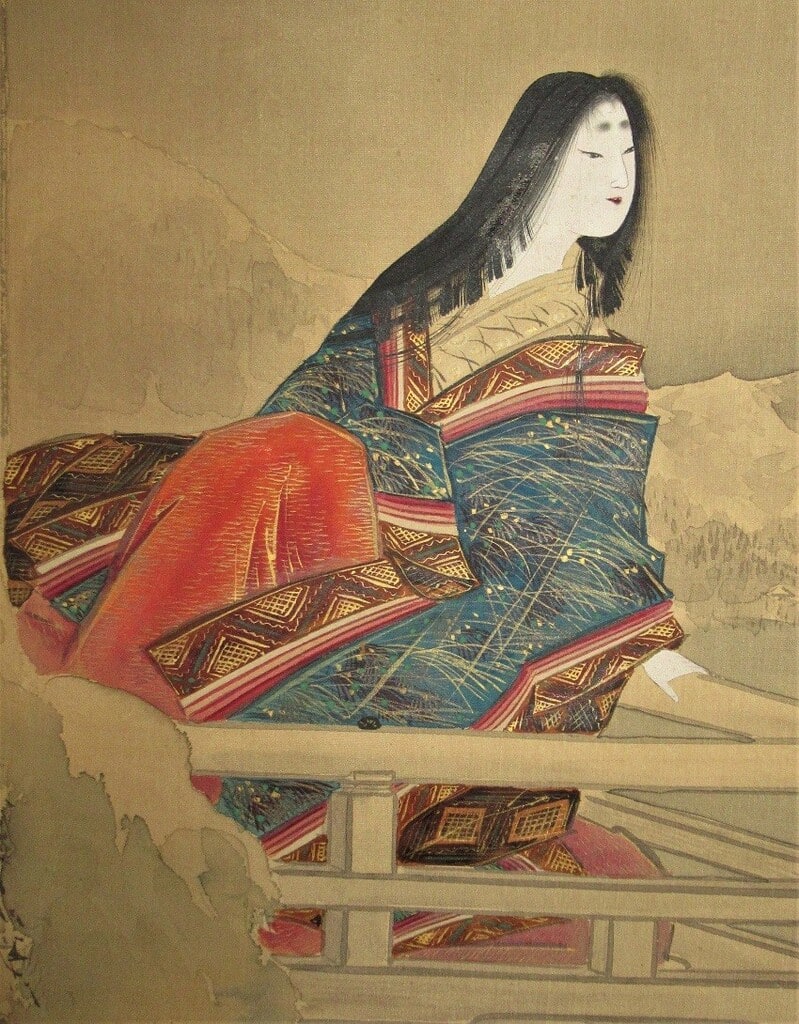

次の作品は多くが画家が描いている「石山の秋月」を題材にした作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

紫式部観月図(石山寺蔵:絹本着色)との比較が面白い作品ですが、これを題材にした作品もまた複数存在します。今回の展覧会にも下記の作品が出品されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

この展覧会の出品作は鏑木清方の箱書きがあるそうです。

*当方の第4回の紹介ではまた別の構図の同題材を取り上げた作品を紹介します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

14.月下湖麗望図 渡辺省亭筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦1270*横500

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

滋賀県大津市にある石山寺には、源氏物語の筆者・紫式部が一室でその構想を練ったという伝承があります。また「石山の秋月」と近江八景のひとつに挙げられているように、古くから石山寺あたりの秋月の眺めは格別であることがよく知られています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

土佐光起もまたその代表作(紫式部観月図 石山寺蔵:絹本着色)として作品があります。その作品は「源氏物語の筆者・紫式部が一室でその構想を練ったという伝承」の画題をもとに絵を描いたようです。夜空に浮かぶ秋の名月、その月が石山寺の眼下を流れる瀬田川の川面に映えてます。源氏物語の構想に思いを巡らす紫式部とともに、内裏造営に参加した光起らしい雅な筆致で描かれている作品ですが、NO14のこの作品もその土佐光起の作品を意識しているのは明白ですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

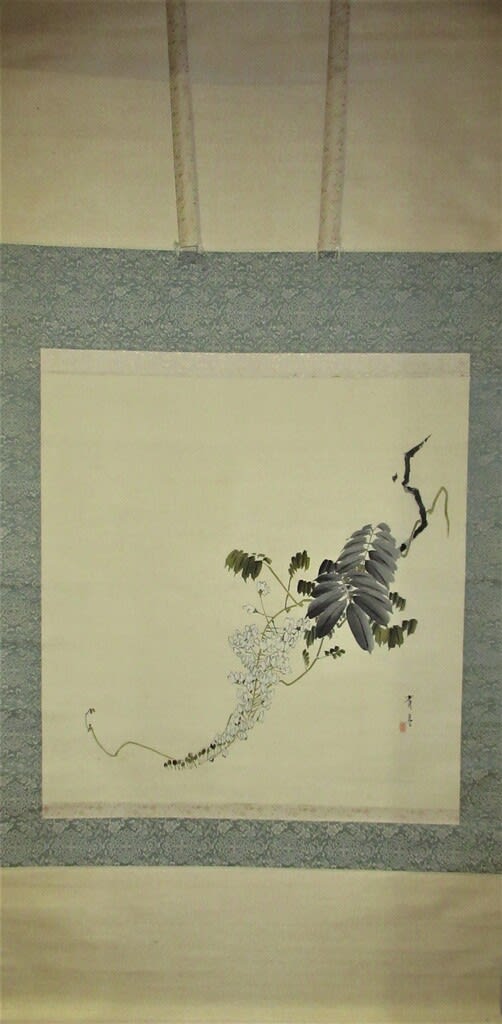

次のこの作品もまた同じ構図の作品が複数存在するようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

15.白藤之図 渡辺省亭筆

絹本水墨着色軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1695*横805 画サイズ:縦670*横655

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

同図の作品は当方にはこの作品しかありませんが、他の作品はほぼまったく同じ構図です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

日本画は下絵をとりますので、葉一枚も同じ作品に仕上がることは稀ではありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

同じ作品が存在するのは、人気があったのか、なにかの作品に対して必要性があったのものと推察されますが、後学とします。

本日は以上の4作品の紹介でした。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

NO12の作品は思文閣墨蹟資料目録「和の美」第475号 作品NO9「月下秋草」(共箱 「省亭逸人」と銘あり)掲載の作品(本ブログに掲載)とほぼ同じ構図で、同時期(思文閣墨蹟資料目録「和の美」の作品には落款記に「丁酉秋分」とあり、明治30年、省亭46歳の作です。)の作と思われます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

大きさでは思文閣墨蹟資料目録ほどの大幅ではありませんが、清廉な出来から同等の作品と思われ、この作品の箱書は子息である渡辺水巴によるものというのも貴重だと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

12.月明秋草図 渡辺省亭筆 明治30年頃

絹本水墨淡彩 軸先象牙 渡辺水巴鑑定箱

全体サイズ:縦2070*横533 画サイズ:縦1125*横413

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

花鳥画としてはどこか寂しげな作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この札にとまる秋虫もまた渡辺省亭、おのれ自身を表わしたのでしょうか? 消えゆく命か画家しての孤高の表現か??

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は前述のように渡辺省亭の子息の鑑定箱書きですが、息子の水巴の意見を含めて渡辺省亭の真贋についての記事がありましたので紹介します。正直なところ渡辺省亭の作品には贋作が意外に多いようです。当方でも入手後に処分した作品が幾つかあります。

********************************************

渡辺省亭の真贋について

渡辺省亭歿後、息子の水巴は父省亭の鑑定を手がけるようになった。「真筆といふ物は十幅に一幅有るか無しである。ましては是れはと思ふ出来栄の佳い物など滅多に見かけない。」というから、なおさらのことである。

*「真筆といふ物は十幅に一幅有るか無しである。ましては是れはと思ふ出来栄の佳い物など滅多に見かけない。」という表現はちょっと大げさかもしれません。鑑定する立場としての発言としてとらえていいのでしょう。

省亭作品の真贋の難しさは、当時の人気画家であったこと、そして展覧会に出品せず、そのほかの資料も少ないためである考えられる。実に上手い画家であり、同時代の西洋のジョン・シンガー・サージェント、小品の上手さでは、エルネスト・メソニエを思わせる。ここでは、真贋の参考となる省亭作品の特徴を取り上げ以下に示してみたい。

その特徴は、

① 落款・印章が同時代のほかの画家に比べ、生涯のかなり長い期間あまり変化がなく基本的に単純で、雅号や印章に複雑な種類がないと推定されること(ただし印章には似たような種類がかなり存在する)。そのかわり、筆跡の流暢さは破格であり、容易に模倣できない。

② 画風に特別の品格がともなうこと。独特の芸術的な色気がある。これは、私淑した柴田是真とのみ唯一、混同されるような同種の巧さである。

③ 作品には必ず、筆技の冴えが全画面に見られること。ヴィルトオーソ(名人芸の持ち主)である。その芸術技巧上の最大の特徴である。

④ 花鳥画家として第一に知られるが、省亭の画歴における最大のエポックが山田美妙の小説『胡蝶』の挿絵、花鳥画家として第一に知られるが、省亭の画歴における最大のエポックが山田美妙の小説『胡蝶』の挿絵で裸体画を描き、世間に論争を引き起こしたことであった。そしてその種の挿絵を多く残していることでもわかるように、実は美人画、それもあくまでも清楚のなかに官能美を秘めた、他の追随を許さないような出来ばえを示している。この美人画では今日残る複数の作品から想定して、多作であったと推定される。美人画で示される画風は、花鳥画にもどこか秘められたものである。省亭作品にはそうした上記②でも触れた芸術的色気がなければならない。

⑤ 画面に空間・間を多くとること。これは、江戸っ子らしさでもあるが、描かずして暗示だけで描くのを最大の腕の見せ所、芸術の勘所とする欧米の世紀末肖像画家と一脈通ずるものである。

⑥ 独特の色彩を使用していること。渡辺水巴の証言にもあるように、色彩には工夫が見られる。これもまた是真との共通性がある。

⑦ 俗を嫌うこと。どんな通俗的テーマ、モチーフでも、けっしてこれ見よがしではなく、粋な表現にこだわっている。

の以上七点である。

********************************************

展覧会や美術商の仕掛けで再評価されていますが、蒐集する側は値段が上昇するなどいたって迷惑なことで、さらにはインターネットオークションなど市場に贋作が横行することを恐れています。

次の作品は燕を描いた作品です。ここで気がつくのは渡辺省亭の作品に鳥類を描いた作品が多いということです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

13.柳下燕図 渡辺省亭筆 その21

絹本水墨着色軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦2100*横695 画サイズ:縦1330*横480

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

鶏、鷲、鴛鴦、烏、カワセミ、みみずく、鳩・・・、その描写は花鳥画の真骨頂ですね。前述のように美人画の顔と鳥たちの顔がなんとなくだぶりますね。

中央の燕の表情が実に可愛い・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

花を添えて、風、雪、雨の季節感を盛り込んだ日本画の極致といえる風趣ですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さてここから茶室のある1階の展示に移ります。明末の赤絵の作品を棚に飾っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

渡辺省亭の根本は菊地容斎の修業時代にありますが、若い頃の渡辺省亭については詳細は下記の記事によります。

**************************************************

生い立ち:菊池容斎の門人。本姓は吉川、名は義復(よしまた)、俗称は良昭、幼名は貞吉、後に政吉。通称は良助。省亭は号。一昔前は専門家でも「しょうてい」と読んでいるが、省亭の末裔にあたる人々は「せいてい」と読んでおり、渡欧中の省亭に触れたフランスの文献でも「Sei-Tei」と紹介されていることから、「せいてい」が正しい。なお息子に俳人の渡辺水巴がいる。

代々秋田藩の廻船問屋を務める吉川家に、吉川長兵衛の次男として、江戸神田佐久間町に生まれる。父は、前田夏蔭の門人で和歌を嗜んでいた。8歳の時、父が没し兄に養われる。13歳の時、牛込の質屋に奉公に出るが、絵ばかり描いてそれがなかなか上手かったため、店の主人が親元を説得し、16歳で容斎に弟子入りする。

秋田藩:出羽国北半の秋田、仙北6郡(秋田県)を支配した藩。久保田藩ともいう。藩主は佐竹(さたけ)氏。

*我が郷里と縁の深い生い立ち・・?? よって蒐集対象の画家となった・・??

容斉の教育:同門に松本楓湖や梶田半古、鈴木華邨、三島蕉窓らがいる。容斎の指導は一風変わっており、そして極めて厳しかった。入門してから3年間は絵筆を握らせてもらえず、「書画一同也」という容斎の主義で、容斎直筆の手本でひたすら習字をさせられた。楷書は王羲之、かなは藤原俊成を元にしたものであったという。のちの省亭作品に見られる切れ味の良い筆捌は、この修練によって培われたと言える。

ところが3年経つと、容斎は反対に放任主義を取った。容斎は粉本は自由に使わせながらも、それを元にした作品制作や師風の墨守を厳しく戒め、弟子たちに自己の画風の探求と確立を強く求めた。

弟子時代の逸話として、容斎は省亭を連れて散歩し自宅へ帰ってくると、町で見かけた人物の着物や柄・ひだの様子がどうだったか諮問し、淀みなく答えないと大目玉食らわしたという。後年、省亭は以後見たものを目に焼き付けるようになり、これが写生力を養うのに役立ったと回想している。

こうした厳しい指導の中で、省亭は容斎が得意とした歴史人物画ではなく、柴田是真に私淑し、花鳥画に新機軸を開いていく。一説に、元々省亭は是真に弟子入りしようとしたが、菊池容斎の方がいいだろうという是真の紹介で、容斎に入門することになったという。こうして容斎のもとで計6年間学んだ後、22歳で画家として自立、同年には父と同門で莫逆の友であった渡辺光枝(良助)が没したため、渡辺家の養嗣子となり、吉川家を離れ渡辺姓を継ぐこととなった。

**************************************************

このような厳しい修業時代を経ての画力ですね。現代の奇をてらった画家や陶芸家とは一味も二味も違うものです。

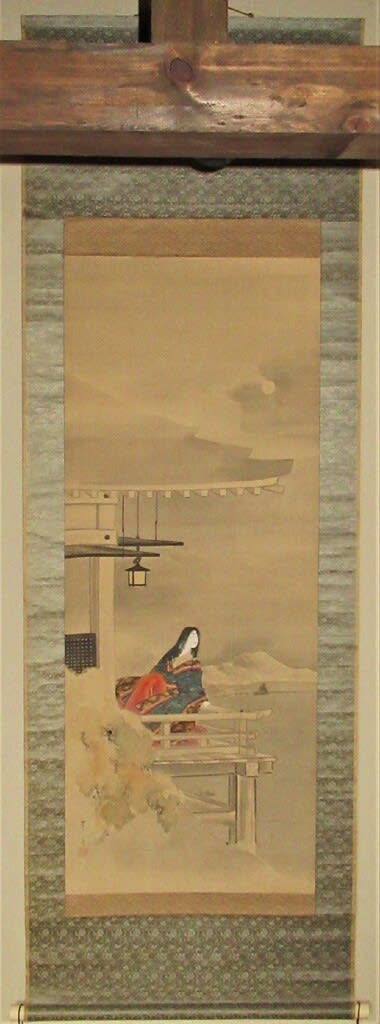

次の作品は多くが画家が描いている「石山の秋月」を題材にした作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

紫式部観月図(石山寺蔵:絹本着色)との比較が面白い作品ですが、これを題材にした作品もまた複数存在します。今回の展覧会にも下記の作品が出品されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この展覧会の出品作は鏑木清方の箱書きがあるそうです。

*当方の第4回の紹介ではまた別の構図の同題材を取り上げた作品を紹介します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

14.月下湖麗望図 渡辺省亭筆

絹本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦1270*横500

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

滋賀県大津市にある石山寺には、源氏物語の筆者・紫式部が一室でその構想を練ったという伝承があります。また「石山の秋月」と近江八景のひとつに挙げられているように、古くから石山寺あたりの秋月の眺めは格別であることがよく知られています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

土佐光起もまたその代表作(紫式部観月図 石山寺蔵:絹本着色)として作品があります。その作品は「源氏物語の筆者・紫式部が一室でその構想を練ったという伝承」の画題をもとに絵を描いたようです。夜空に浮かぶ秋の名月、その月が石山寺の眼下を流れる瀬田川の川面に映えてます。源氏物語の構想に思いを巡らす紫式部とともに、内裏造営に参加した光起らしい雅な筆致で描かれている作品ですが、NO14のこの作品もその土佐光起の作品を意識しているのは明白ですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

次のこの作品もまた同じ構図の作品が複数存在するようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

15.白藤之図 渡辺省亭筆

絹本水墨着色軸装 軸先象牙 合箱

全体サイズ:縦1695*横805 画サイズ:縦670*横655

Image may be NSFW.

Clik here to view.

同図の作品は当方にはこの作品しかありませんが、他の作品はほぼまったく同じ構図です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

日本画は下絵をとりますので、葉一枚も同じ作品に仕上がることは稀ではありません。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

同じ作品が存在するのは、人気があったのか、なにかの作品に対して必要性があったのものと推察されますが、後学とします。

本日は以上の4作品の紹介でした。