本日の作品はお手軽に入手できる画家?の田中以知庵の作品の紹介です。共箱できちんとした表具の作品でも今では廉価にて入手できる画家の作品のひとつですね。展示室には福田豊四郎らの作品と飾っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

お気に入りの画家 青山行路 田中以知庵筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨加工 共箱

全体サイズ:縦1360*横740 画サイズ:縦470*横600

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本ブログにてお馴染みの画家ですが、田中以知庵(たなか いちあん)は1896年(明治26)に東京深川で生まれた日本画家で、身辺の自然をこよなく愛して風趣に富んだ作品を多く遺しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

16歳の頃に松本楓湖塾(松本楓湖の作品は本ブログに投稿されています)に入門、歴史画や山水など伝統的な画法を学び、同門の速水御舟とは親交を深くし、互いに影響を与え合った仲です。 速水御舟は「炎舞」のように、当時としては珍しい昆虫を題材にしたものが多いですが、田中以知庵は蛙や鮎、蜆、また鶺鴒、雀などの小禽類を多く描いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

また田中以知庵には大変一途なところがあり、入門したての頃に禅宗の建長寺釈宗活師から「咄哉(とっさい)」という画号を与えられていますが、その号の意味が解らず以後8年に渡って参禅したようです。 しかも探究心はそれに留まらず、ついには南画研究と禅修行の為に、朝鮮半島に渡ったという逸話があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その後は川崎北部の里山に住み着き自然のなかに題材を求めて、 代表作となった昭和15年の文展への出品作である大作「淨光」は風景画でありながら、墨色を基調とした筆使いで稜線に現れたばかりの太陽とその柔らかな日差しのみに淡い色を使い、見ごたえのある作品となっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

住まいの近くの風景を描いたものには「奥秩父」がありますが、桐の木の花が咲く戦後間もない頃の秩父路を、薪を背負って歩く年老いた母の姿と、婚期を迎えた娘への母の愛情がひっそりと伝わって来る作品となっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

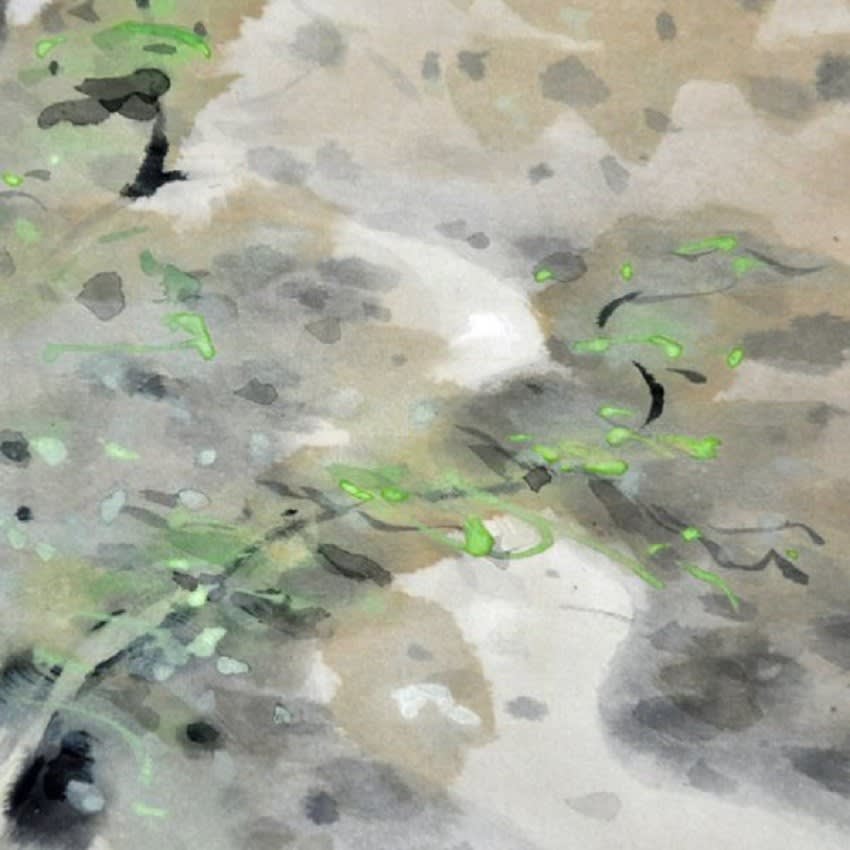

本作品は「青山行路」と題されていますが、題名から「人間到る所青山あり」(人はどこにだって骨を埋める地があるものだ。故郷ばかりが死に場所ではないのだから、志を持って郷里を出、おおいに活躍すべきである、ということ。月性という江戸末期の僧が著した詩に由来する言葉)という語句が思わず、頭に思い浮かびました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ひとり山路を行く後姿は己自信を描いたのではないでしょうか? 人生は目の前を一歩一歩、着実に誠実に生き抜くことであると言っているようでもあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品もそのような特徴のあらわれた作品であり、断定はできませんが晩年の作と思われます。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

手軽に入手できる田中以知庵の作品、ひと作品いかがでしょうか?

Image may be NSFW.

Clik here to view.

お気に入りの画家 青山行路 田中以知庵筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨加工 共箱

全体サイズ:縦1360*横740 画サイズ:縦470*横600

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本ブログにてお馴染みの画家ですが、田中以知庵(たなか いちあん)は1896年(明治26)に東京深川で生まれた日本画家で、身辺の自然をこよなく愛して風趣に富んだ作品を多く遺しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

16歳の頃に松本楓湖塾(松本楓湖の作品は本ブログに投稿されています)に入門、歴史画や山水など伝統的な画法を学び、同門の速水御舟とは親交を深くし、互いに影響を与え合った仲です。 速水御舟は「炎舞」のように、当時としては珍しい昆虫を題材にしたものが多いですが、田中以知庵は蛙や鮎、蜆、また鶺鴒、雀などの小禽類を多く描いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

また田中以知庵には大変一途なところがあり、入門したての頃に禅宗の建長寺釈宗活師から「咄哉(とっさい)」という画号を与えられていますが、その号の意味が解らず以後8年に渡って参禅したようです。 しかも探究心はそれに留まらず、ついには南画研究と禅修行の為に、朝鮮半島に渡ったという逸話があります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その後は川崎北部の里山に住み着き自然のなかに題材を求めて、 代表作となった昭和15年の文展への出品作である大作「淨光」は風景画でありながら、墨色を基調とした筆使いで稜線に現れたばかりの太陽とその柔らかな日差しのみに淡い色を使い、見ごたえのある作品となっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

住まいの近くの風景を描いたものには「奥秩父」がありますが、桐の木の花が咲く戦後間もない頃の秩父路を、薪を背負って歩く年老いた母の姿と、婚期を迎えた娘への母の愛情がひっそりと伝わって来る作品となっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は「青山行路」と題されていますが、題名から「人間到る所青山あり」(人はどこにだって骨を埋める地があるものだ。故郷ばかりが死に場所ではないのだから、志を持って郷里を出、おおいに活躍すべきである、ということ。月性という江戸末期の僧が著した詩に由来する言葉)という語句が思わず、頭に思い浮かびました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ひとり山路を行く後姿は己自信を描いたのではないでしょうか? 人生は目の前を一歩一歩、着実に誠実に生き抜くことであると言っているようでもあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品もそのような特徴のあらわれた作品であり、断定はできませんが晩年の作と思われます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

手軽に入手できる田中以知庵の作品、ひと作品いかがでしょうか?