重陽の節句にお彼岸と9月はなにかと忙しい。墓参りにお月見・・・、昨夜は帰宅後、子供の宿題、食事、デザートを済ませてお月見。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

虫の合唱を聞きながら過行く季節を息子と家内とで堪能しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は本ブログにてお馴染みの寺崎廣業の作品の紹介です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

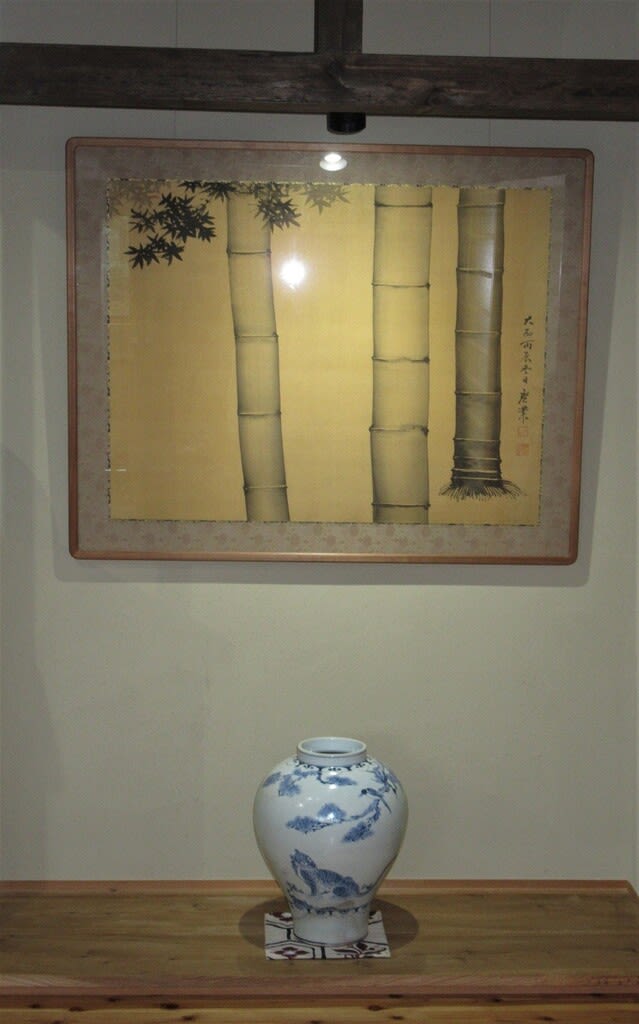

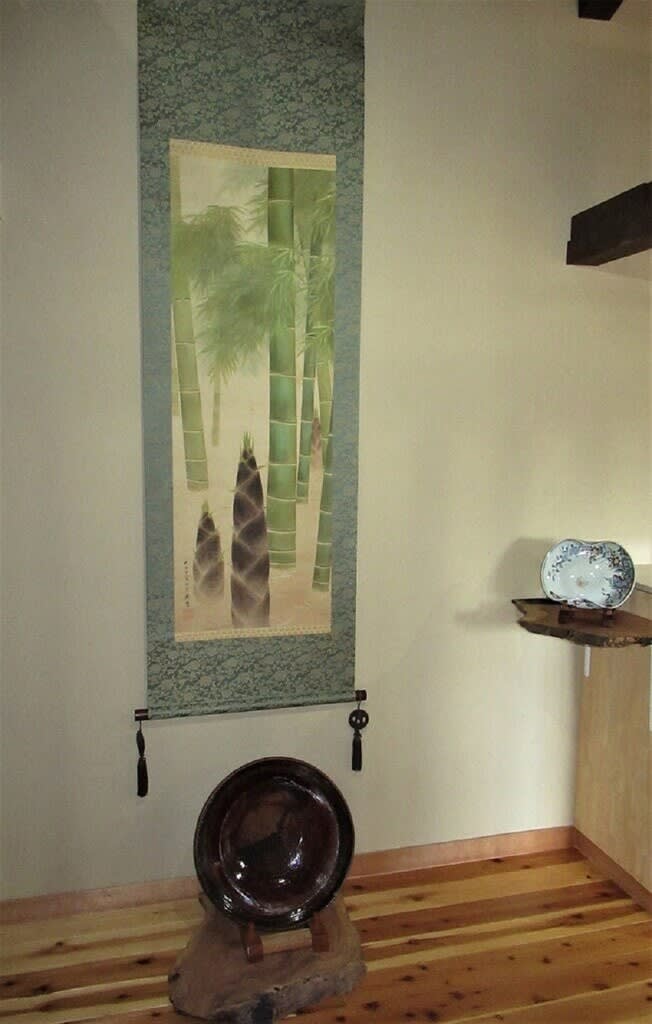

孟宗竹図 その2 寺崎廣業筆 大正5年(1916年)作

絹本金泥水墨額装 黄袋+タトウ入

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦860*横1120

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品の特徴は

1.絹本に金泥を施した額装の大きな作品であること

2.描かれた時期の解る作品であること

3.描かれた時期が亡くなる3年前であること

Image may be NSFW.

Clik here to view.

屏風などの大きな作品をのぞくと例外なほど大きな作品です。飾る場所に苦慮していますが、応接室に飾ろうかと考えていますが、ピクチャーレールを設置する必要がありそうです。ちなみに下記の写真の右の欄間額は平福百穂による「不二」で、祀られている像は高村光雲作の「菅公像」です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

なお竹のみを描いた寺崎廣業の作品は幾つか本ブログにて紹介していますが、本作品で思い出すのが本ブログでも紹介された下記の作品(思文閣墨蹟資料目録掲載作品)ですね。このことが上記の3点の特徴よりも、この作品に一番関連することかと思います。改めてこの作品について記述します。

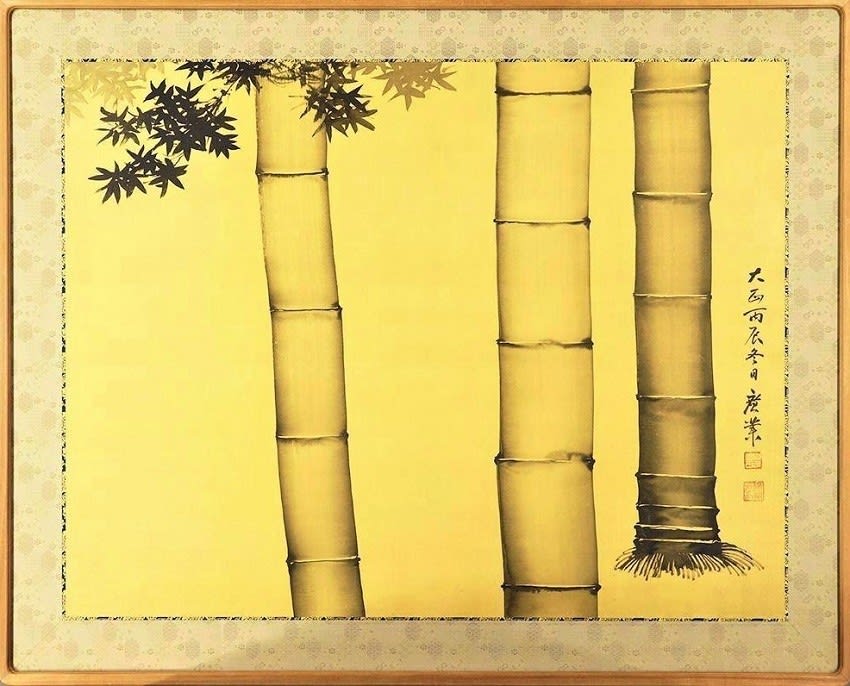

参考作品 思文閣墨蹟資料目録 第462号 作品NO63(P132・133)掲載

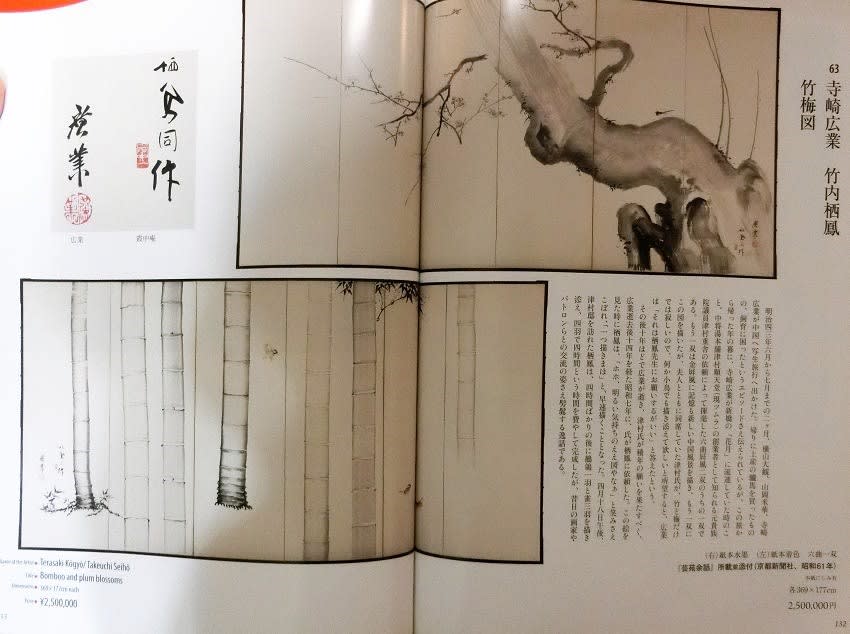

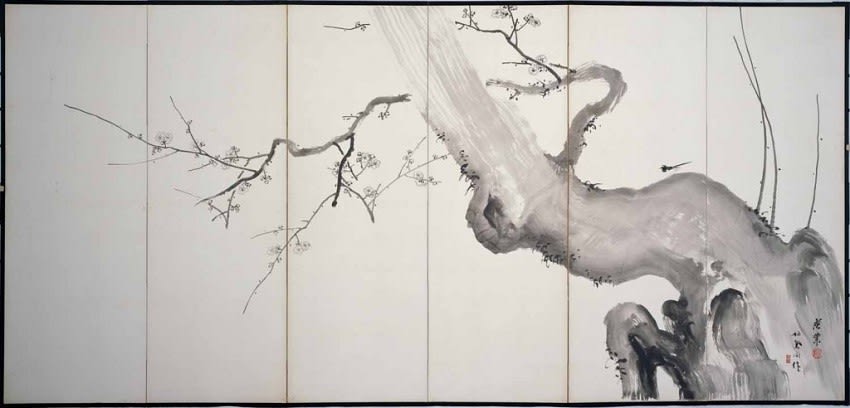

竹内栖鳳と寺崎広業 広業没後に完成した合作「竹梅図」

海の見える杜美術館蔵(思文閣墨蹟資料目録掲載)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

どうもこの作品は「海の見える杜美術館所蔵」の所蔵作品(旧蔵品?)のようです。この作品を描いたのは1910(明治43)年4月、寺崎廣業が、薬舗津村順天堂の主人津村氏(現在の「漢方のツムラ」の創業者)から頼まれて、六曲一双屏風《竹梅図》を揮毫しましたことによります。

つまり薬舗津村順天堂の主人津村氏が寺崎廣業に依頼して描いてもらった作品ということです。

薬舗津村順天堂:株式会社ツムラは、東京都港区赤坂に本社を置く漢方薬品メーカーで、初代津村重舎が上京し日本橋に漢方薬局を開いたのが始まりとされ1893年創業しています。現在は、会社ロゴのスペースに会社の専門を示す「漢方のツムラ」と表記されています。

なんらかの理由で、この作品は思文閣の墨蹟資料目録に掲載され、250万の価格表示(現在は屏風は展示スペースが大きく、不人気とされますので、思文閣としては安い値段表示かもしれません。)がされています。この作品を竹内栖鳳に関連する作品の多い「海の見える杜美術館」で購入したのではないかと思われます。

海の見える杜美術館:広島県廿日市市大野亀ヶ岡にある美術館です。梅本機械製作所の代表取締役で、宗教法人「平等大慧会」設立者の梅本禮暉譽(れいきよ、本名・武)が収集したコレクションを展示しています。収集品は中世から近代にかけての日本美術が大半を占める。代表的な所蔵品として、梅本禮暉譽と関係があった竹内栖鳳やその弟子たちを中心とした京都の近代日本画が挙げられる。その根幹は昭和60年(1985年)に思文閣から一括購入した栖鳳関係資料で、粉本やスケッチ、写真類など数千枚にも及ぶ。浮世絵分野では、歌川広重の花鳥版画に優れ、浮世絵に影響を与えた中国版画も多く所蔵。古代から現代までの香水瓶コレクションを有する。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この作品を描いた後に、寺崎廣業は横山大観、山岡米華と一緒におよそ2か月のあいだ中華民国を外遊し、帰国後すぐに第4回文展の審査委員として出品作品の制作に取り掛かり、中国を題材にした3作品「夏の一日」、「長江の朝」、「長城の夕」を出品しました。展覧会には横山大観も中国旅行に取材した作品を出品し、「寺崎廣業は筆路の円熟をもって、大観は着想の奇抜をもって、場中の双璧をなしている」と評されました。この当時は横山大観と寺崎廣業が日本画における2大画家とも称されています。

そのように充実した日々を過ごした年の暮、放浪の画家ともいわれる広業が新橋の料亭「花月」に滞在中、津村氏と会食の機会があり、その中で、

津村氏:(今年描いてもらった《竹梅図》は)「竹梅ばかりでは淋しいので、何か小鳥でも描き添えてほしい」

寺崎廣業:「それは栖鳳先生にお願いするがいい」という会話があったようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その会話が実現しないまま10年の月日が過ぎた1919(大正8)年2月、53歳の若さで広業が世を去り、津村氏には「それは栖鳳先生にお願いするがいい」という言葉が遺言のように残されることになりました。

寺崎廣業が世を去って13年後の1932(昭和7)年新春、竹内栖鳳が昨冬来、近くの湯河原に湯治中との情報を得た津村氏は、すぐさま竹内栖鳳を訪ねて栖鳳に揮毫を懇望しました。その年の春4月17日、目黒町の貴族院議員津村重舍邸を訪ねて「竹梅図」を確認した栖鳳は、会心の笑みとともに「ホゝ明るい気持ちのええ図やなあ」、「一つ描きまホう」と言ったと記録されています。

初代津村重舎:(つむら じゅうしゃ)1871年8月20日(明治4年7月5日)~1941年(昭和16年)4月28日)。1893年(明治26年)に中将湯本舗津村順天堂(現・ツムラ及びバスクリンの前身)を創業しています。さらには1925年(大正14年)から1936年(昭和11年)まで貴族院議員を務めました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

*なお津村重舎氏の美術コレクターとしての記録は当方ではよくわかりませんでした。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

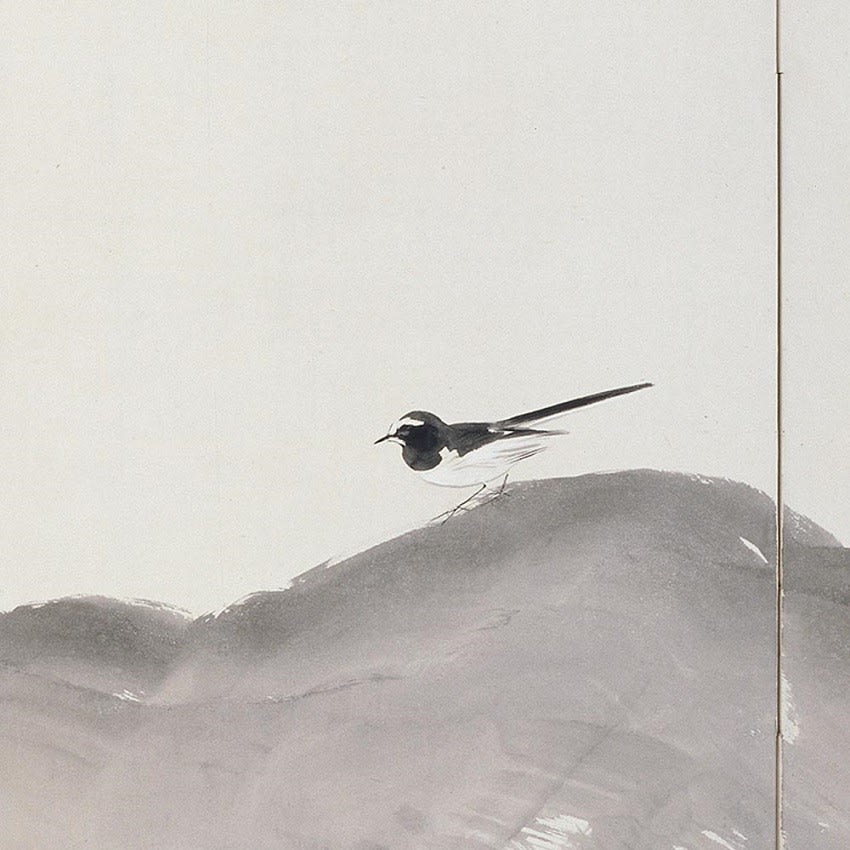

竹内栖鳳は翌4月18日昼過ぎに津村邸を再訪し「竹梅図」に合作を試みます。4時間かけて、左半双の竹林に雀を3羽、右半双の老梅に鶺鴒1羽放ち、「栖鳳同作」と落款を広業の横に添えました。寺崎廣業が揮毫してから実に24年を経て「竹梅図」は完成したことになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

竹内栖鳳と寺崎廣業はいずれも人気作家で「売れっ子は、東の廣業、西の栖鳳(その前は前述のように寺崎廣業は横山大観と比されていました)」といわれるほどだったようです。竹内栖鳳の豪遊ぶりは新聞をいつもにぎわしていたそうですし、寺崎廣業は1912(大正元)年に購入して改築した小石川関口町の大邸宅や、翌年7月にしつらえた長野県下高井郡上林温泉の別荘「養神山房」などからそのような風聞にも納得できます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

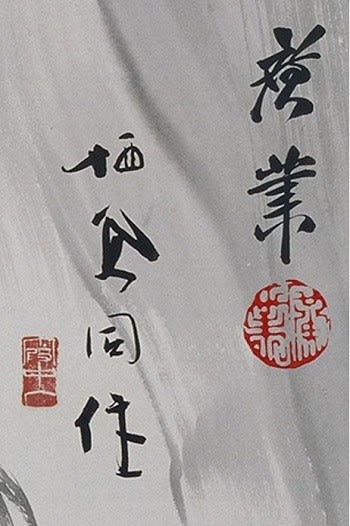

竹内栖鳳によって合作という落款が記されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

ちなみに寺崎廣業の晩年は1917年(大正6年)6月11日には川合玉堂、富岡鉄斎、下村観山らとともに帝室技芸員を命ぜられ、当時の芸術家として斯界の最上段に立つことになりました。しかしこの時期に咽喉癌となったようで、前述のように1919年(大正8年)2月、54歳で亡くなります。その葬儀に三千人も会葬したほど、かつての放浪の画家といわれた寺崎廣業は社会的地位が高くなっていたことがうかがえます。菩提寺は小生も同宗派であり、また私も訪れたことがある曹洞宗総泉寺(東京都板橋区)です。

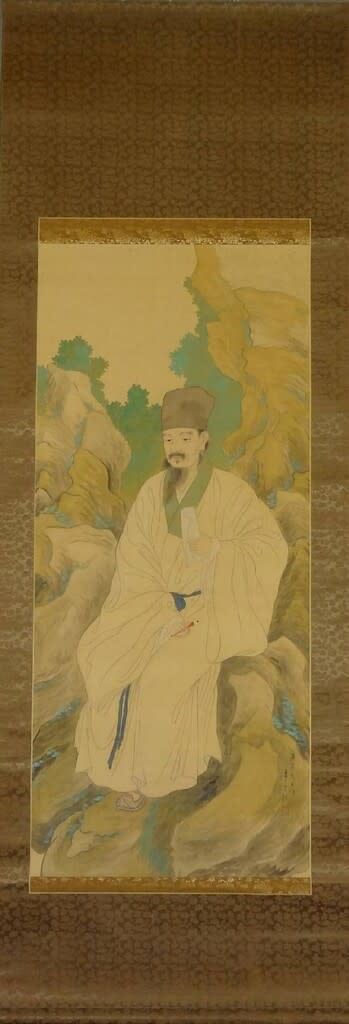

豪胆な性格の寺崎廣業は病気にもひるまず、第12回文展出品のため大作「杜甫」(現在は秋田県立近代美術館蔵)に取りかかましたが、最初の制作の意図は左右風景の三連作であったようですが、残念ながら中央の人物だけで絶筆となっています。

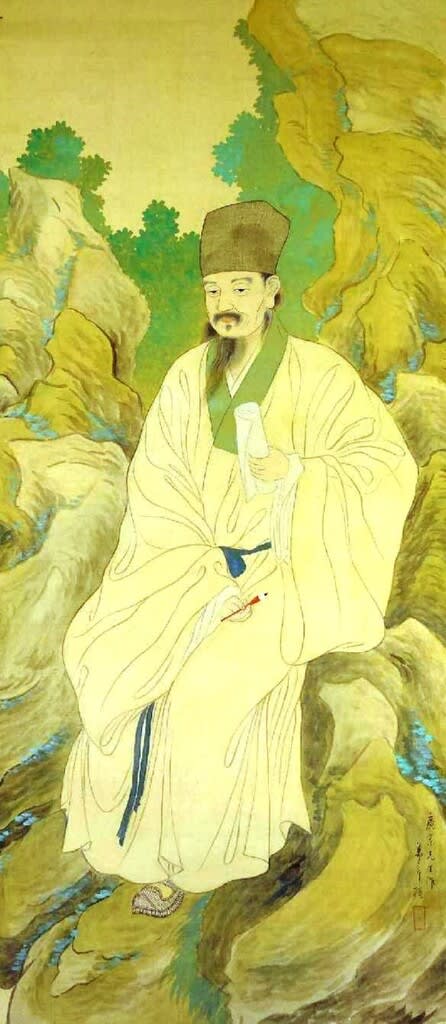

杜甫 寺崎廣業筆

絹本著色 210.8x100.7 秋田県立近代美術館蔵 1918年(大正7年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

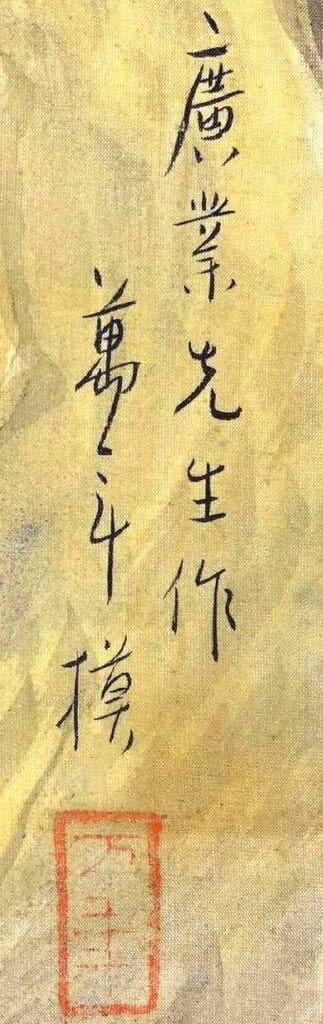

この作品は後に弟子の高橋萬年が模写しており、その作品を当方では所蔵しています。

杜甫 寺崎廣業作模作 高橋万年筆

絹本着色軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1880*横650 画サイズ:縦1150*横500

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

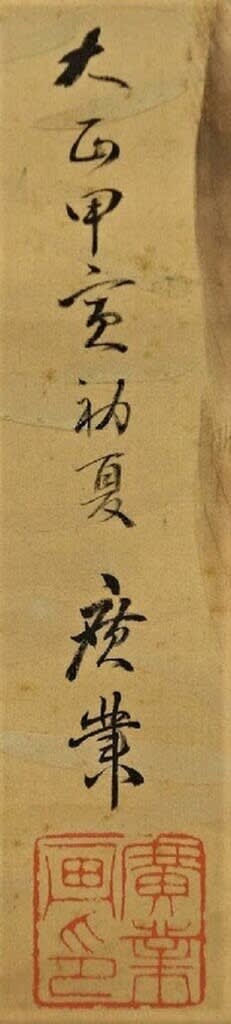

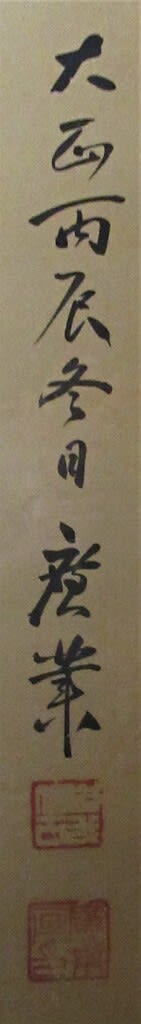

落款には下記のように記されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

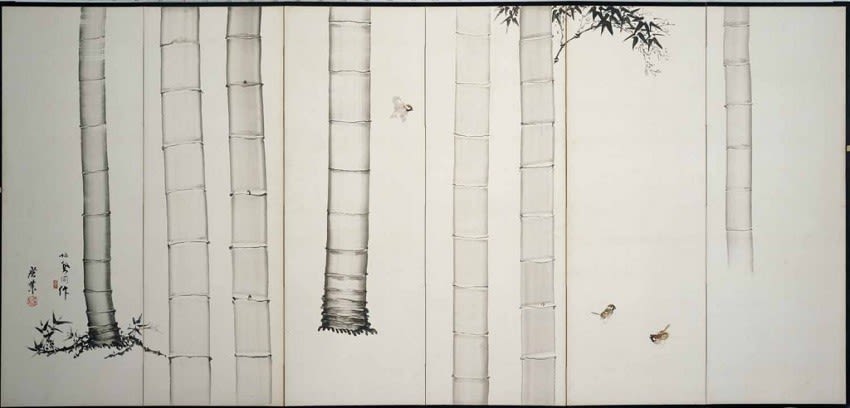

さらに孟宗竹を本作品と同時期に描いた作品には当方の所蔵にて下記の作品がありましたが、最近の当方の判断では贋作と判断しました。

孟宗竹図 その1 伝寺崎廣業筆 大正3年(1914年)作→贋作

絹本水墨着色軸装 軸先木製 誂箱入

全体サイズ:縦2040*横620 画サイズ:縦1320*横470

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

本作品とほぼ同時の作と解る制作年が記され、掛け軸の作品「その1」は大正3年(1914年)作とされており、本日紹介している額装の作品「その2」は大正5年(1916年)作となります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

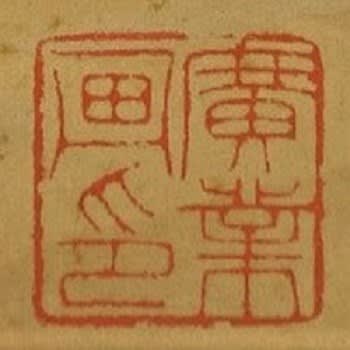

印章も他の所蔵作品や資料と近似し、本作品と同一印章のようにされています。下の写真左が「その1」で右写真が「その2」です。陰影の違いがよく見ると分かります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

資料としては下記の印影が当方にはあります。いずれも大正期の作品の印影となります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

本作品は下記の印章(下記写真右)も押印されており、資料(下記写真左)と印影が一致します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

以上よりうっかりすると真作と判断しがちですが、竹の葉の描きが稚拙なことが致命的です。なお明治期43年に描かれた屏風の人気があったかどうかは不明ですが、竹の作品を揮毫されて数多く描いたことが推測されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

この贋作の作品は絹本に金泥が施されて稚拙さを隠し、非常に高級感のある作品となっていますので、騙されやすい作品と思われます。当方も騙されましたが、真贋を含めてひとつの作品を入手することで、過去の蒐集した作品と見聞した見識とが少しずつ結びついてきます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

当方のような怠け者は手元の作品がないと見識獲得の意欲もなかなか湧かないですが、そもそも蒐集そのものが難しいものです。しかしながら蒐集して自分で調べるということが重要で、調べもしない蒐集は蒐集の鉄則である「勉強すること」が欠けることになります。

常にいろんな方面にアンテナを張り、情報も真作をベースに蒐集することが必要で、骨董の真贋についてよく言われるが「現物(本物)が手元にないのに、贋作などを図集や美術館の作品といくら比べても無駄。」というのはこの点なのだろうと思います。

月に行かずして月を語るようなもの・・・??? ともかく道のりは遠いImage may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.

虫の合唱を聞きながら過行く季節を息子と家内とで堪能しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は本ブログにてお馴染みの寺崎廣業の作品の紹介です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

孟宗竹図 その2 寺崎廣業筆 大正5年(1916年)作

絹本金泥水墨額装 黄袋+タトウ入

全体サイズ:縦*横 画サイズ:縦860*横1120

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品の特徴は

1.絹本に金泥を施した額装の大きな作品であること

2.描かれた時期の解る作品であること

3.描かれた時期が亡くなる3年前であること

Image may be NSFW.

Clik here to view.

屏風などの大きな作品をのぞくと例外なほど大きな作品です。飾る場所に苦慮していますが、応接室に飾ろうかと考えていますが、ピクチャーレールを設置する必要がありそうです。ちなみに下記の写真の右の欄間額は平福百穂による「不二」で、祀られている像は高村光雲作の「菅公像」です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

なお竹のみを描いた寺崎廣業の作品は幾つか本ブログにて紹介していますが、本作品で思い出すのが本ブログでも紹介された下記の作品(思文閣墨蹟資料目録掲載作品)ですね。このことが上記の3点の特徴よりも、この作品に一番関連することかと思います。改めてこの作品について記述します。

参考作品 思文閣墨蹟資料目録 第462号 作品NO63(P132・133)掲載

竹内栖鳳と寺崎広業 広業没後に完成した合作「竹梅図」

海の見える杜美術館蔵(思文閣墨蹟資料目録掲載)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

どうもこの作品は「海の見える杜美術館所蔵」の所蔵作品(旧蔵品?)のようです。この作品を描いたのは1910(明治43)年4月、寺崎廣業が、薬舗津村順天堂の主人津村氏(現在の「漢方のツムラ」の創業者)から頼まれて、六曲一双屏風《竹梅図》を揮毫しましたことによります。

つまり薬舗津村順天堂の主人津村氏が寺崎廣業に依頼して描いてもらった作品ということです。

薬舗津村順天堂:株式会社ツムラは、東京都港区赤坂に本社を置く漢方薬品メーカーで、初代津村重舎が上京し日本橋に漢方薬局を開いたのが始まりとされ1893年創業しています。現在は、会社ロゴのスペースに会社の専門を示す「漢方のツムラ」と表記されています。

なんらかの理由で、この作品は思文閣の墨蹟資料目録に掲載され、250万の価格表示(現在は屏風は展示スペースが大きく、不人気とされますので、思文閣としては安い値段表示かもしれません。)がされています。この作品を竹内栖鳳に関連する作品の多い「海の見える杜美術館」で購入したのではないかと思われます。

海の見える杜美術館:広島県廿日市市大野亀ヶ岡にある美術館です。梅本機械製作所の代表取締役で、宗教法人「平等大慧会」設立者の梅本禮暉譽(れいきよ、本名・武)が収集したコレクションを展示しています。収集品は中世から近代にかけての日本美術が大半を占める。代表的な所蔵品として、梅本禮暉譽と関係があった竹内栖鳳やその弟子たちを中心とした京都の近代日本画が挙げられる。その根幹は昭和60年(1985年)に思文閣から一括購入した栖鳳関係資料で、粉本やスケッチ、写真類など数千枚にも及ぶ。浮世絵分野では、歌川広重の花鳥版画に優れ、浮世絵に影響を与えた中国版画も多く所蔵。古代から現代までの香水瓶コレクションを有する。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この作品を描いた後に、寺崎廣業は横山大観、山岡米華と一緒におよそ2か月のあいだ中華民国を外遊し、帰国後すぐに第4回文展の審査委員として出品作品の制作に取り掛かり、中国を題材にした3作品「夏の一日」、「長江の朝」、「長城の夕」を出品しました。展覧会には横山大観も中国旅行に取材した作品を出品し、「寺崎廣業は筆路の円熟をもって、大観は着想の奇抜をもって、場中の双璧をなしている」と評されました。この当時は横山大観と寺崎廣業が日本画における2大画家とも称されています。

そのように充実した日々を過ごした年の暮、放浪の画家ともいわれる広業が新橋の料亭「花月」に滞在中、津村氏と会食の機会があり、その中で、

津村氏:(今年描いてもらった《竹梅図》は)「竹梅ばかりでは淋しいので、何か小鳥でも描き添えてほしい」

寺崎廣業:「それは栖鳳先生にお願いするがいい」という会話があったようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その会話が実現しないまま10年の月日が過ぎた1919(大正8)年2月、53歳の若さで広業が世を去り、津村氏には「それは栖鳳先生にお願いするがいい」という言葉が遺言のように残されることになりました。

寺崎廣業が世を去って13年後の1932(昭和7)年新春、竹内栖鳳が昨冬来、近くの湯河原に湯治中との情報を得た津村氏は、すぐさま竹内栖鳳を訪ねて栖鳳に揮毫を懇望しました。その年の春4月17日、目黒町の貴族院議員津村重舍邸を訪ねて「竹梅図」を確認した栖鳳は、会心の笑みとともに「ホゝ明るい気持ちのええ図やなあ」、「一つ描きまホう」と言ったと記録されています。

初代津村重舎:(つむら じゅうしゃ)1871年8月20日(明治4年7月5日)~1941年(昭和16年)4月28日)。1893年(明治26年)に中将湯本舗津村順天堂(現・ツムラ及びバスクリンの前身)を創業しています。さらには1925年(大正14年)から1936年(昭和11年)まで貴族院議員を務めました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*なお津村重舎氏の美術コレクターとしての記録は当方ではよくわかりませんでした。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

竹内栖鳳は翌4月18日昼過ぎに津村邸を再訪し「竹梅図」に合作を試みます。4時間かけて、左半双の竹林に雀を3羽、右半双の老梅に鶺鴒1羽放ち、「栖鳳同作」と落款を広業の横に添えました。寺崎廣業が揮毫してから実に24年を経て「竹梅図」は完成したことになります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

竹内栖鳳と寺崎廣業はいずれも人気作家で「売れっ子は、東の廣業、西の栖鳳(その前は前述のように寺崎廣業は横山大観と比されていました)」といわれるほどだったようです。竹内栖鳳の豪遊ぶりは新聞をいつもにぎわしていたそうですし、寺崎廣業は1912(大正元)年に購入して改築した小石川関口町の大邸宅や、翌年7月にしつらえた長野県下高井郡上林温泉の別荘「養神山房」などからそのような風聞にも納得できます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

竹内栖鳳によって合作という落款が記されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

ちなみに寺崎廣業の晩年は1917年(大正6年)6月11日には川合玉堂、富岡鉄斎、下村観山らとともに帝室技芸員を命ぜられ、当時の芸術家として斯界の最上段に立つことになりました。しかしこの時期に咽喉癌となったようで、前述のように1919年(大正8年)2月、54歳で亡くなります。その葬儀に三千人も会葬したほど、かつての放浪の画家といわれた寺崎廣業は社会的地位が高くなっていたことがうかがえます。菩提寺は小生も同宗派であり、また私も訪れたことがある曹洞宗総泉寺(東京都板橋区)です。

豪胆な性格の寺崎廣業は病気にもひるまず、第12回文展出品のため大作「杜甫」(現在は秋田県立近代美術館蔵)に取りかかましたが、最初の制作の意図は左右風景の三連作であったようですが、残念ながら中央の人物だけで絶筆となっています。

杜甫 寺崎廣業筆

絹本著色 210.8x100.7 秋田県立近代美術館蔵 1918年(大正7年)

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この作品は後に弟子の高橋萬年が模写しており、その作品を当方では所蔵しています。

杜甫 寺崎廣業作模作 高橋万年筆

絹本着色軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:縦1880*横650 画サイズ:縦1150*横500

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

落款には下記のように記されています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さらに孟宗竹を本作品と同時期に描いた作品には当方の所蔵にて下記の作品がありましたが、最近の当方の判断では贋作と判断しました。

孟宗竹図 その1 伝寺崎廣業筆 大正3年(1914年)作→贋作

絹本水墨着色軸装 軸先木製 誂箱入

全体サイズ:縦2040*横620 画サイズ:縦1320*横470

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品とほぼ同時の作と解る制作年が記され、掛け軸の作品「その1」は大正3年(1914年)作とされており、本日紹介している額装の作品「その2」は大正5年(1916年)作となります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

印章も他の所蔵作品や資料と近似し、本作品と同一印章のようにされています。下の写真左が「その1」で右写真が「その2」です。陰影の違いがよく見ると分かります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

資料としては下記の印影が当方にはあります。いずれも大正期の作品の印影となります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は下記の印章(下記写真右)も押印されており、資料(下記写真左)と印影が一致します。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

以上よりうっかりすると真作と判断しがちですが、竹の葉の描きが稚拙なことが致命的です。なお明治期43年に描かれた屏風の人気があったかどうかは不明ですが、竹の作品を揮毫されて数多く描いたことが推測されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

この贋作の作品は絹本に金泥が施されて稚拙さを隠し、非常に高級感のある作品となっていますので、騙されやすい作品と思われます。当方も騙されましたが、真贋を含めてひとつの作品を入手することで、過去の蒐集した作品と見聞した見識とが少しずつ結びついてきます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

当方のような怠け者は手元の作品がないと見識獲得の意欲もなかなか湧かないですが、そもそも蒐集そのものが難しいものです。しかしながら蒐集して自分で調べるということが重要で、調べもしない蒐集は蒐集の鉄則である「勉強すること」が欠けることになります。

常にいろんな方面にアンテナを張り、情報も真作をベースに蒐集することが必要で、骨董の真贋についてよく言われるが「現物(本物)が手元にないのに、贋作などを図集や美術館の作品といくら比べても無駄。」というのはこの点なのだろうと思います。

月に行かずして月を語るようなもの・・・??? ともかく道のりは遠いImage may be NSFW.

Clik here to view.