近所から頂いたメダカの成長観察は続いています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

子供のように休日はかかりっきりですが、息子は意外に興味を示さず、義母と小生は稚魚の数を数えて一喜一憂しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

卵を産むのは日照時間と関係あるとか、卵が孵化するまでは積算温度がいくつとか、素人ながらに詳しくなってきましたが、ともかく生まれたての稚魚は驚くほど小さい・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

日毎に大きくなったり、増えていくのが愉しみにしており、夜明け前に出かけて日が沈んでから帰宅する小生には家内からときおりメールで写真が届きます。「全部で15匹」とか・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて小さいということで、本日紹介するような小点(小さな作品)の作品は、気軽に飾れるところが書斎などにあるといいと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

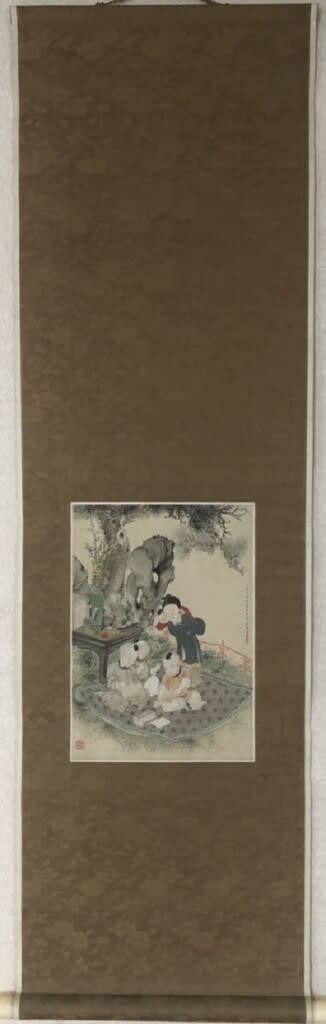

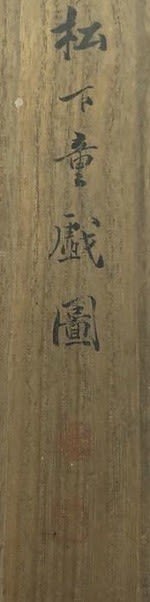

松下童戯図 天野方壷筆 嘉永5年

絹本水墨着色軸装 軸先骨 展覧会出品記録同封 鑑定箱

全体サイズ:縦1100*横325 画サイズ:縦*横

箱書「豈非繍心錦腸褐 工聖腕始□臻□ 己丑(つちのとうし、きどのうし、きちゅう)之春借 懸□□子曰□此□□返璧上野雅□ □譲可也 文□□□主人 押印」

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

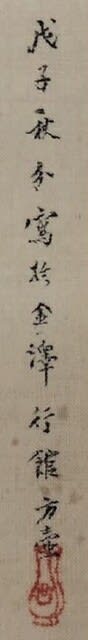

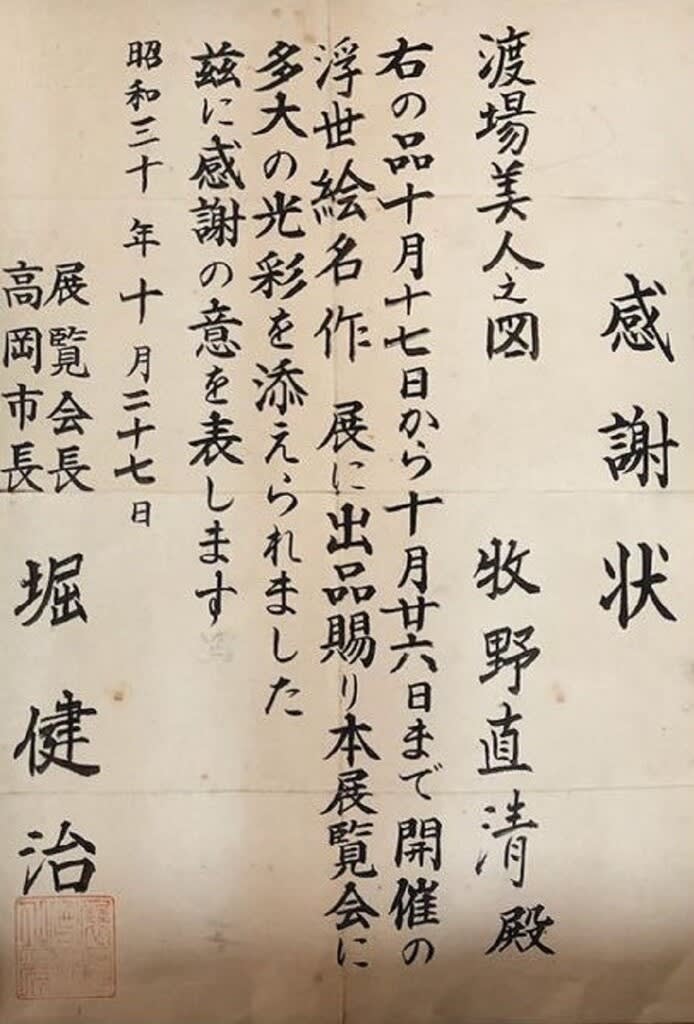

落款には「戌子秋□冩於金澤行館方壺 押印」と記されており、1852年(嘉永5年)に描いた作品と推され、天野方壷がまだ若い頃、28歳頃の作となります。同封の書付「感謝状」の詳細は不明です。高岡市長であった堀健治氏は実在しますが、「渡場美人之図」という題と「牧野直清」という人物との本作品における関連は不明です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

幕末から明治初期にかけて活躍した伊予出身の南画家に、天野方壺(1824-1895)がいますが、現在では天野方壷の名はそれほど知られていませんが、当時は出身地の愛媛県では続木君樵と並んで伊予画壇の双壁と評されていました。ただ天野方壷の経歴については、その生涯はほとんど不明確であり、なんとか遺っている諸々の資料をつなぎ合わせることと実家に伝わる明治17年に書かれた自筆の履歴書により知ることができます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

文政7年(1824)8月16日、伊予松山藩の三津浜(松山市三津)に生まれた方壷は、はじめ三津の四条派の画人・森田樵眠に学び、13歳で京都に出て文人画家の中林竹洞や、翌年には着色法を土佐光孚に、そして書家としても有名な儒者の貫名海屋に学んだのち、関西から山陽・山陰を経て九州四国まで数年にわたり、西日本各地を歴遊し、勝景、奇景を写生したりして過ごし、21歳の弘化元年(1845年)に一旦は京都に戻って日根対山に南派を学び、古画書を模写したりして修行を続けました。間もなく江戸に出て渡辺華山高弟の椿椿山に南派を学んでいます。

嘉永2年には函館、江差に渡り、翌年にかけて蝦夷の海岸の勝景を写生したようです。本作品は嘉永5年(1852年)の作となりますので、この蝦夷から江戸に向かう旅の途中の作と思われます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

嘉永6年になって江戸に戻り橋本雪蕉に学び、万延元年(1860年)に長崎に行って木下逸雲に学んだのち、肥後、肥前や周辺各地をまわり、さらには明治3年、47歳の時には中国に渡り、胡公寿に南派を学んでいます。その後長崎に戻り、九州各地を遊んだのち、京都から東海にかけて旅行するなど各地の有福な書画の愛好の庇護をうけつつ、「旅絵師」として諸国を歴遊しています。

休みなく全国を旅し画道修行を続けた彼は、明治8年52歳になってようやく京都に居を構え定住しました。遊歴の生活は晩年まで続き、岐阜の地で没したとされます。

画号としては方壷のほか、盈甫、三津漁者,銭幹、真々,石樵、銭岳、雲眠、白雲外史など多数あり、時々に自分の心境に合った号を付け、楽しんでいたものと思われます。この間35歳の時、那須山の温泉で洪水に見舞われ、溺死しかかったのですが九死に一生を得ています。しかし、この時携えていた粉本、真景などをことごとく失っています。また、49歳の時東京に寓居中火災に会い、この時も粉本をことごとく焼失したようです。

ほとんど日本全国に足跡を残していますが、京に定住した後は、四季の草花を栽培しこれを売って生計を営み、売花翁と号していたほか、京都府画学校(現在 京都市立芸術大学)に出仕を命じられたり、内国絵画共進会に出品したりしながらも、やはり歴遊を続け、明治28年(明治27年とも?)旅先の岐阜で逝去しました。享年72歳(67歳とも?)で、墓は京都市上賀茂の霊源寺にあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

天野方壺は鉄斎ともっとも交流があった伊予の画人とされていて、残された資料によると、旅から旅の生活をしていた方壺でしたが、鉄斎宅からそう遠くない場所に居を置いていることがわかるそうです。また、鉄斎から伊予の近藤文太郎にあてた書簡によると、方壺が明治19年頃に松山で豪商の求めに応じて作品を描いたことや、再び京都に戻り旅絵師を続けていたこと、妻がいたこと、そして鉄斎の17歳の長男・謙蔵が竹輪を持って方壺宅を訪れていることなどが分かっているそうです。

富岡鉄斎は、私的な筆録(メモ帳)の中で方壷のことを 「画匠」と記していて、かなり高く評価していたことが窺えますが、現代では一部に根強いファンがいるようですが、現代では忘れ去られて画家といってもいいでしょう。釧雲泉や天野方壺らは再評価されるべき画家でしょうね。

この作品はながらく書斎に飾っていますが、意外に飽きがこないようです。まるでメダカの観察に似た気分ですねImage may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

子供のように休日はかかりっきりですが、息子は意外に興味を示さず、義母と小生は稚魚の数を数えて一喜一憂しています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

卵を産むのは日照時間と関係あるとか、卵が孵化するまでは積算温度がいくつとか、素人ながらに詳しくなってきましたが、ともかく生まれたての稚魚は驚くほど小さい・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

日毎に大きくなったり、増えていくのが愉しみにしており、夜明け前に出かけて日が沈んでから帰宅する小生には家内からときおりメールで写真が届きます。「全部で15匹」とか・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて小さいということで、本日紹介するような小点(小さな作品)の作品は、気軽に飾れるところが書斎などにあるといいと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

松下童戯図 天野方壷筆 嘉永5年

絹本水墨着色軸装 軸先骨 展覧会出品記録同封 鑑定箱

全体サイズ:縦1100*横325 画サイズ:縦*横

箱書「豈非繍心錦腸褐 工聖腕始□臻□ 己丑(つちのとうし、きどのうし、きちゅう)之春借 懸□□子曰□此□□返璧上野雅□ □譲可也 文□□□主人 押印」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

落款には「戌子秋□冩於金澤行館方壺 押印」と記されており、1852年(嘉永5年)に描いた作品と推され、天野方壷がまだ若い頃、28歳頃の作となります。同封の書付「感謝状」の詳細は不明です。高岡市長であった堀健治氏は実在しますが、「渡場美人之図」という題と「牧野直清」という人物との本作品における関連は不明です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

幕末から明治初期にかけて活躍した伊予出身の南画家に、天野方壺(1824-1895)がいますが、現在では天野方壷の名はそれほど知られていませんが、当時は出身地の愛媛県では続木君樵と並んで伊予画壇の双壁と評されていました。ただ天野方壷の経歴については、その生涯はほとんど不明確であり、なんとか遺っている諸々の資料をつなぎ合わせることと実家に伝わる明治17年に書かれた自筆の履歴書により知ることができます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

文政7年(1824)8月16日、伊予松山藩の三津浜(松山市三津)に生まれた方壷は、はじめ三津の四条派の画人・森田樵眠に学び、13歳で京都に出て文人画家の中林竹洞や、翌年には着色法を土佐光孚に、そして書家としても有名な儒者の貫名海屋に学んだのち、関西から山陽・山陰を経て九州四国まで数年にわたり、西日本各地を歴遊し、勝景、奇景を写生したりして過ごし、21歳の弘化元年(1845年)に一旦は京都に戻って日根対山に南派を学び、古画書を模写したりして修行を続けました。間もなく江戸に出て渡辺華山高弟の椿椿山に南派を学んでいます。

嘉永2年には函館、江差に渡り、翌年にかけて蝦夷の海岸の勝景を写生したようです。本作品は嘉永5年(1852年)の作となりますので、この蝦夷から江戸に向かう旅の途中の作と思われます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

嘉永6年になって江戸に戻り橋本雪蕉に学び、万延元年(1860年)に長崎に行って木下逸雲に学んだのち、肥後、肥前や周辺各地をまわり、さらには明治3年、47歳の時には中国に渡り、胡公寿に南派を学んでいます。その後長崎に戻り、九州各地を遊んだのち、京都から東海にかけて旅行するなど各地の有福な書画の愛好の庇護をうけつつ、「旅絵師」として諸国を歴遊しています。

休みなく全国を旅し画道修行を続けた彼は、明治8年52歳になってようやく京都に居を構え定住しました。遊歴の生活は晩年まで続き、岐阜の地で没したとされます。

画号としては方壷のほか、盈甫、三津漁者,銭幹、真々,石樵、銭岳、雲眠、白雲外史など多数あり、時々に自分の心境に合った号を付け、楽しんでいたものと思われます。この間35歳の時、那須山の温泉で洪水に見舞われ、溺死しかかったのですが九死に一生を得ています。しかし、この時携えていた粉本、真景などをことごとく失っています。また、49歳の時東京に寓居中火災に会い、この時も粉本をことごとく焼失したようです。

ほとんど日本全国に足跡を残していますが、京に定住した後は、四季の草花を栽培しこれを売って生計を営み、売花翁と号していたほか、京都府画学校(現在 京都市立芸術大学)に出仕を命じられたり、内国絵画共進会に出品したりしながらも、やはり歴遊を続け、明治28年(明治27年とも?)旅先の岐阜で逝去しました。享年72歳(67歳とも?)で、墓は京都市上賀茂の霊源寺にあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

天野方壺は鉄斎ともっとも交流があった伊予の画人とされていて、残された資料によると、旅から旅の生活をしていた方壺でしたが、鉄斎宅からそう遠くない場所に居を置いていることがわかるそうです。また、鉄斎から伊予の近藤文太郎にあてた書簡によると、方壺が明治19年頃に松山で豪商の求めに応じて作品を描いたことや、再び京都に戻り旅絵師を続けていたこと、妻がいたこと、そして鉄斎の17歳の長男・謙蔵が竹輪を持って方壺宅を訪れていることなどが分かっているそうです。

富岡鉄斎は、私的な筆録(メモ帳)の中で方壷のことを 「画匠」と記していて、かなり高く評価していたことが窺えますが、現代では一部に根強いファンがいるようですが、現代では忘れ去られて画家といってもいいでしょう。釧雲泉や天野方壺らは再評価されるべき画家でしょうね。

この作品はながらく書斎に飾っていますが、意外に飽きがこないようです。まるでメダカの観察に似た気分ですねImage may be NSFW.

Clik here to view.