大正末期から昭和初期にかけて竹内栖鳳は海を題材にした多くの作品で省筆で描いています。本日はそのような作品の少し小さめの作品の紹介です。

![]()

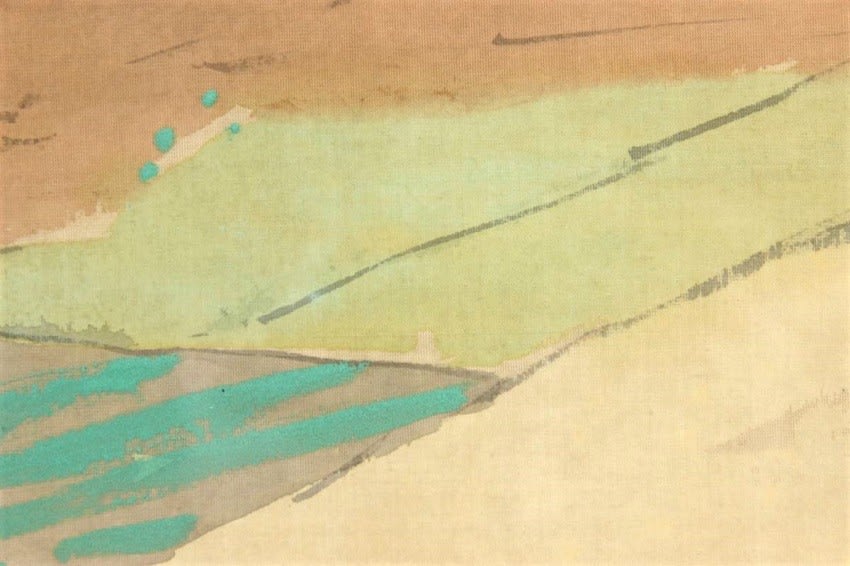

春圃 竹内栖鳳筆

絹装軸絹本着色額装 タトウ+黄袋

東京美術倶楽部鑑定書

P4号 全体サイズ:縦455*横550 画サイズ:縦225*横320

![]()

小品で見過ごしてしまいそうな作品ですが、さすが竹内栖鳳と思わせる作品です。

竹内栖鳳の画風は四条派を基礎としていますが、狩野派の他に西洋の写実画法などを意欲的に取り入れており、革新的な画風を示すことで日本画の革新運動の一翼を担ってきました。当時は守旧派からは「鵺派」と呼ばれて揶揄されましたが、大画面を破綻なくまとめる確実な技量のみならず、その筆法には悠然たる迫力を備えており、近代を代表する大家であることは現在では誰ひとり異論が無いと思います。

*「鵺派(ぬえは)」:明治時代の日本画家・竹内栖鳳の画風に対する蔑称。

鵺とは、サルの顔、タヌキの胴体、トラの手足、ヘビの尾を持つ妖怪であり、転じて、様々な要素を無理やり詰め込んだ精彩を欠くものに対する蔑称として用いられた。 栖鳳は、ひとつの作品の中の対象物(モチーフ)ごとに異なる流派や技法を取り合わせています。例えば、初期の代表作《池塘浪静》では、鯉を円山派、茅を四条派、岩を狩野派、背景は当時日本では珍しい西洋画の遠近法で描かれています。こうした試みは、守旧派の画家や評論家の反感を招き、批判の対象として取り沙汰されたようです。

整理すると栖鳳が批判された理由は、以下の通りのようです。

1.明治時代初期の日本画壇では、古くからの慣習で流派に属する画家は他の流派の画法を用いることは禁じられている為。

2.流派に属する画家は、師匠から技法を正しく守り受け継ぐことが弟子のあるべき姿勢であるのに、自らの都合で技法に手を加えている為。

3.様々な流派の技法を組み合わせる行為は、師匠から受け継いだ技法を未だ習得できていない事を隠そうとしているから。

4.洋画家でないのに西洋画法を用いるのは猿真似に過ぎず、また、日本の伝統様式を軽んじる行為であるから。

現在では、和洋折衷、流派の垣根を超えた革新的な画法として、また、様々な技法を組み合わせつつも全体の構図を破綻させない綿密な構想と確かな技量はむろん高く評価されています。

横山大観は朦朧体で、竹内栖鳳は上記の理由で、当時の画壇からは非難が多かったようですね。

![]()

少ない筆致で情景を捉える能力を重視した竹内栖鳳からは多くの著名な画家が育ちましたが、その原型がこの作品に凝縮されている言えましょう。

竹内栖鳳は終始官展にとどまり、在野の横山大観と画壇の双璧をなし「西の栖鳳、東の大観」と称されていました。弟子の育成に力を入れ、画塾「竹杖会」を主宰し、上村松園や西山翠嶂をはじめ、西村五雲、伊藤小坡、土田麦僊、小野竹喬、池田遙邨、橋本関雪、徳岡神泉、吉岡華堂ら、京都画壇を代表する画家を育てています。

![]()

何気ない春の風景ですが、このような技法は当時の日本画には存在しなかったようです。

*この作品はもとは掛け軸であったのかもしれません。

![]()

作品自体には共シールや共板のない状態の作品です。これを鑑定に出した人はエライ・・。観る眼があったのでしょう。

![]()

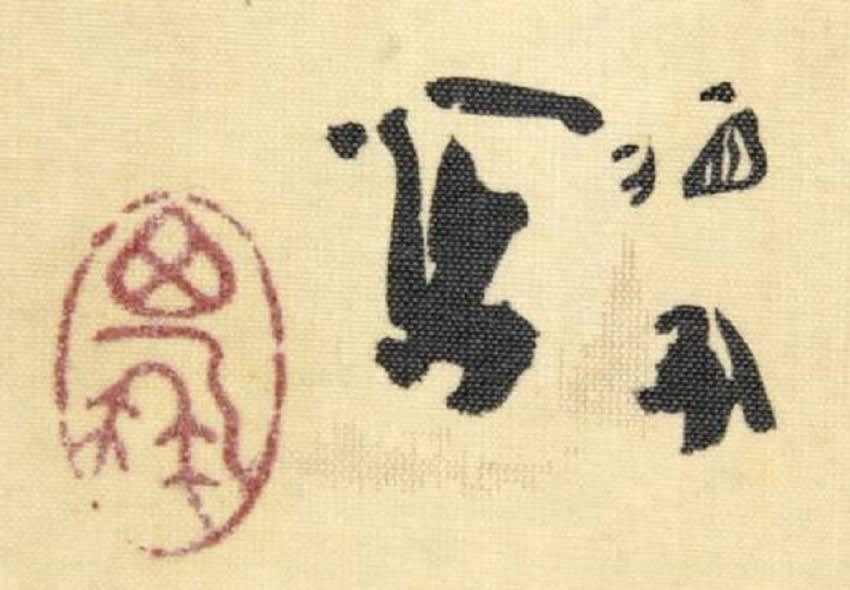

大正末期から昭和初期のかけての落款は下左写真のような特徴で本作品と一致します。印章は「西鳳」の朱文白楕円印で資料とも一致します。文献による落款や印章は下記のようになりますが、このような検証は当方は入手時には一切していません。あくまでも作品を観た時の感性で入手を判断します。骨董蒐集は知識優先ではありませんね。あくまでも感性の勝負でしょう。

![]()

![]()

なお東京美術倶楽部の鑑定証もあり、真作に相違ないと判断していいでしょう。

![]()

この頃の作品には図集に下記の作品が掲載されていました。昭和2年の作で「潮沙和暖」という題のこの時期の代表的な作品です。

![]()

このような省筆された作品には賛否両論があったようのでしょうが、今となっては昭和期の日本画の主流といっても過言ではないのでしょう。

![]()

この頃の竹内栖鳳の作品は3作品目となりますが、季節は春の作品ですがしばし展示室で愉しみたいと思います。

春圃 竹内栖鳳筆

絹装軸絹本着色額装 タトウ+黄袋

東京美術倶楽部鑑定書

P4号 全体サイズ:縦455*横550 画サイズ:縦225*横320

小品で見過ごしてしまいそうな作品ですが、さすが竹内栖鳳と思わせる作品です。

竹内栖鳳の画風は四条派を基礎としていますが、狩野派の他に西洋の写実画法などを意欲的に取り入れており、革新的な画風を示すことで日本画の革新運動の一翼を担ってきました。当時は守旧派からは「鵺派」と呼ばれて揶揄されましたが、大画面を破綻なくまとめる確実な技量のみならず、その筆法には悠然たる迫力を備えており、近代を代表する大家であることは現在では誰ひとり異論が無いと思います。

*「鵺派(ぬえは)」:明治時代の日本画家・竹内栖鳳の画風に対する蔑称。

鵺とは、サルの顔、タヌキの胴体、トラの手足、ヘビの尾を持つ妖怪であり、転じて、様々な要素を無理やり詰め込んだ精彩を欠くものに対する蔑称として用いられた。 栖鳳は、ひとつの作品の中の対象物(モチーフ)ごとに異なる流派や技法を取り合わせています。例えば、初期の代表作《池塘浪静》では、鯉を円山派、茅を四条派、岩を狩野派、背景は当時日本では珍しい西洋画の遠近法で描かれています。こうした試みは、守旧派の画家や評論家の反感を招き、批判の対象として取り沙汰されたようです。

整理すると栖鳳が批判された理由は、以下の通りのようです。

1.明治時代初期の日本画壇では、古くからの慣習で流派に属する画家は他の流派の画法を用いることは禁じられている為。

2.流派に属する画家は、師匠から技法を正しく守り受け継ぐことが弟子のあるべき姿勢であるのに、自らの都合で技法に手を加えている為。

3.様々な流派の技法を組み合わせる行為は、師匠から受け継いだ技法を未だ習得できていない事を隠そうとしているから。

4.洋画家でないのに西洋画法を用いるのは猿真似に過ぎず、また、日本の伝統様式を軽んじる行為であるから。

現在では、和洋折衷、流派の垣根を超えた革新的な画法として、また、様々な技法を組み合わせつつも全体の構図を破綻させない綿密な構想と確かな技量はむろん高く評価されています。

横山大観は朦朧体で、竹内栖鳳は上記の理由で、当時の画壇からは非難が多かったようですね。

少ない筆致で情景を捉える能力を重視した竹内栖鳳からは多くの著名な画家が育ちましたが、その原型がこの作品に凝縮されている言えましょう。

竹内栖鳳は終始官展にとどまり、在野の横山大観と画壇の双璧をなし「西の栖鳳、東の大観」と称されていました。弟子の育成に力を入れ、画塾「竹杖会」を主宰し、上村松園や西山翠嶂をはじめ、西村五雲、伊藤小坡、土田麦僊、小野竹喬、池田遙邨、橋本関雪、徳岡神泉、吉岡華堂ら、京都画壇を代表する画家を育てています。

何気ない春の風景ですが、このような技法は当時の日本画には存在しなかったようです。

*この作品はもとは掛け軸であったのかもしれません。

作品自体には共シールや共板のない状態の作品です。これを鑑定に出した人はエライ・・。観る眼があったのでしょう。

大正末期から昭和初期のかけての落款は下左写真のような特徴で本作品と一致します。印章は「西鳳」の朱文白楕円印で資料とも一致します。文献による落款や印章は下記のようになりますが、このような検証は当方は入手時には一切していません。あくまでも作品を観た時の感性で入手を判断します。骨董蒐集は知識優先ではありませんね。あくまでも感性の勝負でしょう。

なお東京美術倶楽部の鑑定証もあり、真作に相違ないと判断していいでしょう。

この頃の作品には図集に下記の作品が掲載されていました。昭和2年の作で「潮沙和暖」という題のこの時期の代表的な作品です。

このような省筆された作品には賛否両論があったようのでしょうが、今となっては昭和期の日本画の主流といっても過言ではないのでしょう。

この頃の竹内栖鳳の作品は3作品目となりますが、季節は春の作品ですがしばし展示室で愉しみたいと思います。