江戸期の蒔絵師といえば、幸阿弥(こうあみ)や古満(こま)などの各派に伍して「梶川蒔絵」という派が挙げらますが、本日はその「梶川蒔絵」の3作品目の紹介です。なお梶川文龍斎の作品を「その2」としてカウントしていないので、本日の作品を「梶川作 その2」としております。

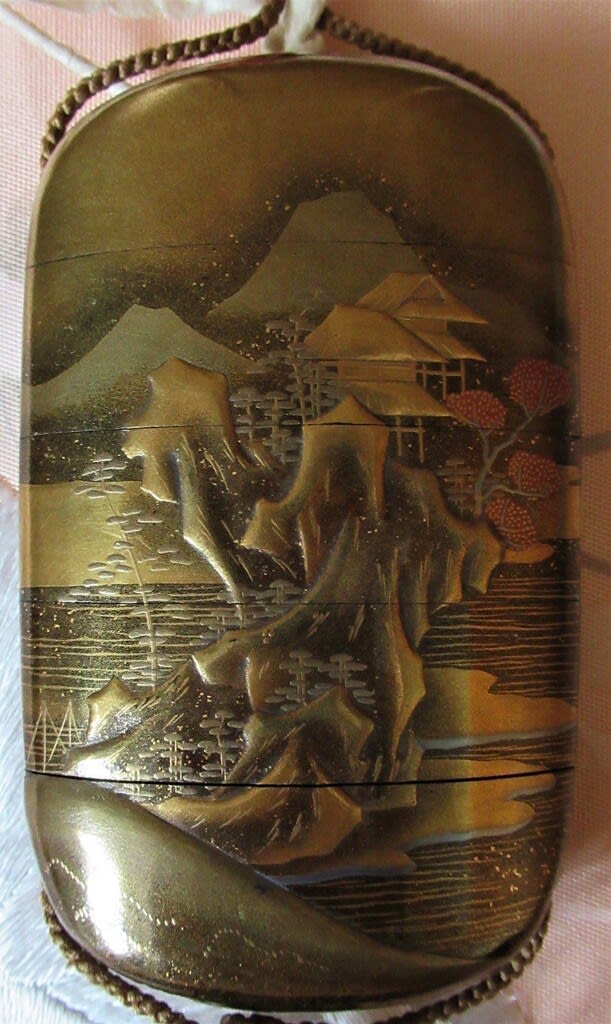

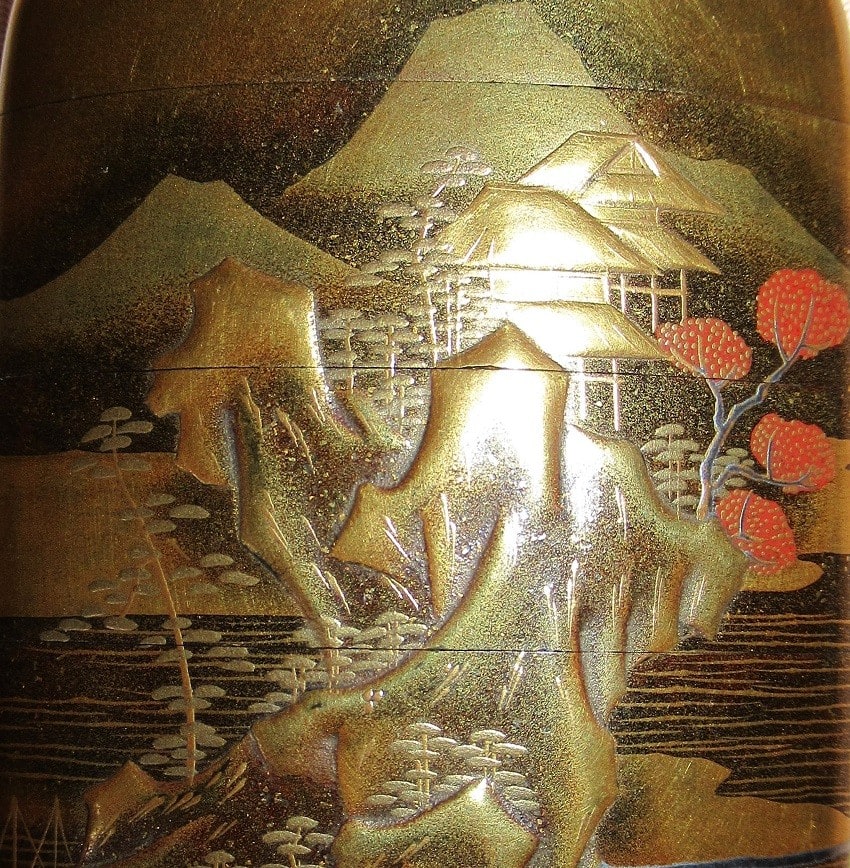

紅葉山水高蒔絵印籠 梶川作 その2 根付人物象牙造

印籠本体:縦88*横53*高さ18 梶川銘 四段重ね

根付:幅33*奥行24*高さ39

![]()

梶川蒔絵(かじかわまきえ)は江戸時代の蒔絵師の一派であり、徳川幕府の御用蒔絵師です。初代の梶川常巌が天和2年(1682)に大坂から第5代将軍綱吉に召し出され、その門弟の久次郎が後継者となり、精巧な印籠蒔絵で名を成しています。

![]()

そののち子孫とその一派は、ほかの幸阿弥(こうあみ)や古満(こま)などの各派に伍して活躍し、その作品らを総称して梶川蒔絵と呼ばれています。

![]()

この家系(派)に属したものに、文龍斎、与四郎、常寿、良延、清左衛門が主として印籠に名を記している作品がありますが、その詳細な伝記は解っていないようです。。

![]()

梶川の銘のある作品は模倣品も含めてかなりの数があるようですが、出来のよい作品は市場には見当たりません。

![]()

印籠を今から蒐集するのは手遅れになっているのでしょう。

![]()

底には単に「梶川」という銘があります。「梶川 その1」には香炉印がありますが、印のあるものなどがどのような区分けにされるのかは不明です。

![]()

![]()

根付は無銘のようです。

![]()

この根付の詳しいことは分かっていません。

![]()

根付も中国などで機械などで彫ったり、プラスチックでさも象牙の作品のように作ったりしており、油断のならない蒐集となります。

紅葉山水高蒔絵印籠 梶川作 その2 根付人物象牙造

印籠本体:縦88*横53*高さ18 梶川銘 四段重ね

根付:幅33*奥行24*高さ39

梶川蒔絵(かじかわまきえ)は江戸時代の蒔絵師の一派であり、徳川幕府の御用蒔絵師です。初代の梶川常巌が天和2年(1682)に大坂から第5代将軍綱吉に召し出され、その門弟の久次郎が後継者となり、精巧な印籠蒔絵で名を成しています。

そののち子孫とその一派は、ほかの幸阿弥(こうあみ)や古満(こま)などの各派に伍して活躍し、その作品らを総称して梶川蒔絵と呼ばれています。

この家系(派)に属したものに、文龍斎、与四郎、常寿、良延、清左衛門が主として印籠に名を記している作品がありますが、その詳細な伝記は解っていないようです。。

梶川の銘のある作品は模倣品も含めてかなりの数があるようですが、出来のよい作品は市場には見当たりません。

印籠を今から蒐集するのは手遅れになっているのでしょう。

底には単に「梶川」という銘があります。「梶川 その1」には香炉印がありますが、印のあるものなどがどのような区分けにされるのかは不明です。

根付は無銘のようです。

この根付の詳しいことは分かっていません。

根付も中国などで機械などで彫ったり、プラスチックでさも象牙の作品のように作ったりしており、油断のならない蒐集となります。