帰省した郷里では例年にない大雪・・。早速裏の土地に除雪された雪で息子と家内とでかまくらづくり・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

除雪のブルドーザーで撤去されそうな難を逃れて二日がかりで作りました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小さなかまくらですが親子で同居・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本日紹介する作品は当方の地元出身の画家である倉田松濤の作品の紹介です。家内もこの画家のファンになったようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

当方としてはかなりの数?の倉田松濤の作品を蒐集しており、すでに44作品目の本ブログでの紹介となりました。出来が良いなどに購買意欲を煽るような作品でない限り新たな蒐集は控えていますが、今回は「鬼の寒念仏」という大津絵の画題であり、なにやら家内がまたしてもお気に入りの様子だったので入手した次第です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

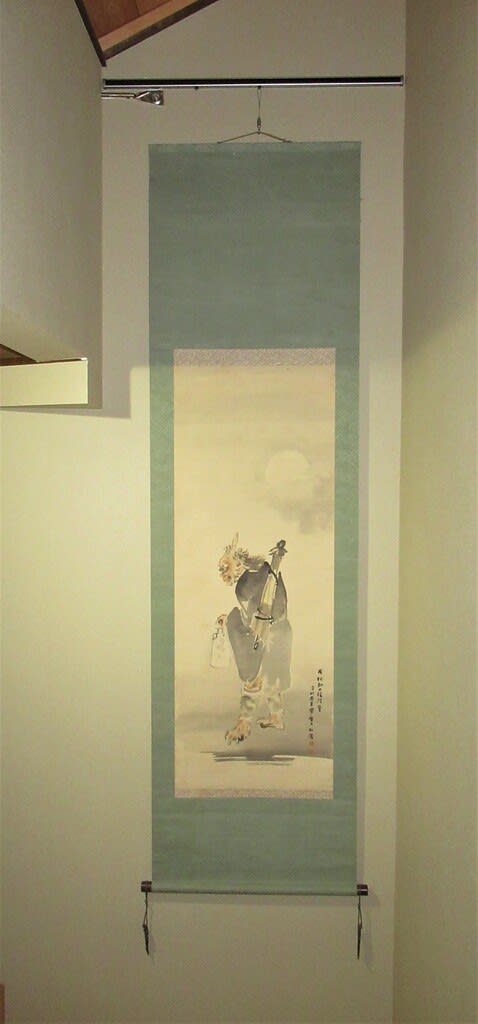

鬼の寒念仏 倉田松濤筆 その44

絹本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱(一部破損有 補修必要)

全体サイズ:横537*縦1945 画サイズ:横413*縦1103

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

倉田松濤にしては珍しく絹本に描かれた作品であり、鬼の描き方などに画力がある作品となっています。

なんども記述していますが、倉田松濤の画歴は下記のとおりです。

************************************************

倉田松濤:明治~大正期の日本画家。慶応3年(1867)生~昭和3年(1928)歿。秋田県出身。巽画会・日本美術協会会員。 幼い時から平福穂庵に師事。特異な画家といわれ、匂いたつような濃厚な筆で一種異様な宗教画(仏画)をのこした。少年時代から各地を転々とし、大正期初の頃には東京牛込に住んだ。

この頃より尾崎紅葉らと親交を深め、帝展にも数回入選し世評を高くした。宗教画の他に花鳥も得意とし、俳画にも関心が高く「俳画帳」などの著作もある。豪放磊落な性格でしられ、酒を好み、死の床に臨んだ際にも鼻歌交じりで一句を作ったという逸話もある。落款「百三談画房」、雅号は「百三談主人」など。

俳画に興味を持ち、永平寺や総持寺の賛助を得て、自ら俳画禅寺を建立する計画を立てていたようですが、目的を果たせずに他界しています。永平寺や総持寺と関連があったらしいということは曹洞宗になんらかの関係があったのかもしれません。

************************************************

おそらく上京して東京牛込に住んでいた頃の大正期以降の作と推定されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

題材は大津絵の「鬼に寒念仏」ですね。

************************************************

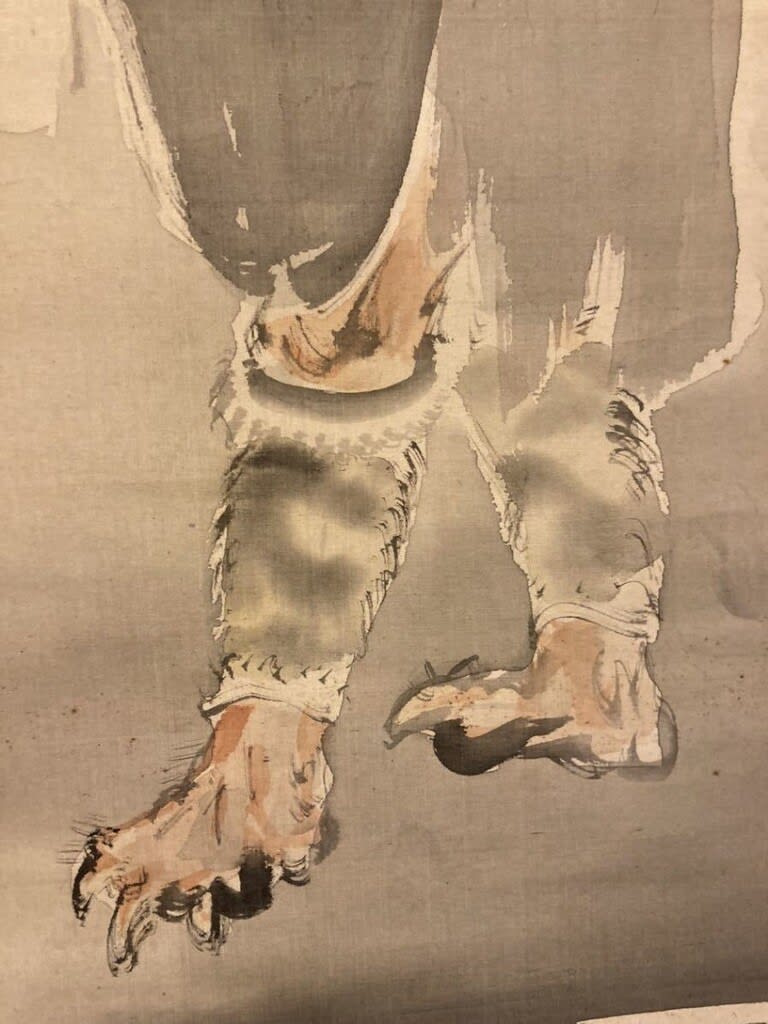

大津絵の鬼:元来、鬼は神に対する邪神のことを指すといいます。恐ろしい姿の物の怪で、赤鬼・青鬼などは昔話でもお馴染みです。大津絵に登場するのは二本角の赤鬼ですが、このような姿に描かれるのは、陰陽道の影響とされます。人の姿に、牛の二本角、虎の牙を生やし、裸で虎の皮のふんどしを締めているのが定番です。今でこそ大津絵といえば鬼をモチーフにしたものが代表のようになっていますが、最初期の大津絵には登場しない絵柄です。

それでも風刺画の中では登場が早い方で、江戸の中期頃には「瓢箪鯰」や「寿老人」などと並び、「鬼の寒念仏」が人気を博すようになっていきました。元禄期の俳句に「いらふ程鬼の和らぐ追分絵」(作者不詳)とあり、この時代には既に鬼が描かれていたことが伺えます。一旦、鬼が人気を得れば、後は当時の大津絵師達が次々と新しい画題を考案していきました。「鬼の寒念仏」、「鬼三味線」、「鬼と柊」、「雷公の太鼓釣」、「雷と奴」、「鬼の行水」などが、現在伝わっている鬼の絵柄の代表です。「寒念仏」や「雷公」は特に人気があり、同種の画題の中にも様々な画風が存在しています。

*本ブログにも大津絵の作品である「鬼の寒念仏」、「鬼三味線」、「雷公の太鼓釣」、「鬼の行水」が投稿されています。

************************************************

大津絵師は特に「雷神」と「鬼」を区別していないようです。また俵屋宗達が江戸初期に描いた「風神雷神図屏風」にも雷神が登場しますが、このあたりが大津絵にも影響を与えた可能性も指摘されています。ともあれ、「鬼=雷」が人々に畏れをもって膾炙していたことは間違いなく、その怖い鬼が滑稽な姿を演じるところが大津絵の鬼が面白がられ、人気のあった理由でしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

************************************************

鬼の寒念仏:鬼の寒念仏大津絵に登場する鬼は、「風刺画」と呼ばれることからもわかるように、人の愚かさや邪悪さを象徴した存在です。中でも「鬼の寒念仏」は、僧衣を纏う鬼が偽善者の姿を表しています。知らぬは本人ばかりなのか、顔かたちは鬼のままで、衣装・小道具だけを僧侶にしても無駄だという意味が込められています。

道歌が添えられた作品には、「慈悲も無く情もなくて念仏を となふる人の姿とやせん」の道歌 が添えられています。その意味するところは、「(仏の)慈悲なども無い心にも関わらず、うわべの形だけの善行を行なおうとしている偽善者」、あるいは「(仏の様な)心もないのに、けなげで感心な行ないをしようとしている」とされ、また面白い事に子供の夜泣き止めや邪気を払う護符の意味もあるとされています。

持ち物は奉加帳、さらにはこの作品には描かれていませんが、本来は鉦(かね)・撞木(しゆもく)を持ち、背中には番傘を背負っているのが定番となります。

今ではあまり耳にしませんが「鬼の空念仏」という言葉があります。大津絵の鬼とどちらが先に生まれたのかはわかりませんが、意味はほぼ同じで、無慈悲な者が形だけの慈悲を装う事を指す言葉のようです。

************************************************

ところで、この「寒念仏」の鬼だけが片方の角が折れて描かれているのですが、これは人の「我」を表す角を折ることで幾分の救いを示しているのだと言われています。

落款には「為師部之頭清鍳? 冩於尚美會席上 松濤 押印(白文朱方印「倉田□印」・白文朱方印「松濤」の累印)」とありますが、「為師部之頭清鍳?」や「尚美會」などの詳細は不明です。会の席に誰かに依頼されて即興で描いた作品であろうと推測されますが、「鬼の寒念仏」という画題にて依頼したその人物を揶揄したものか、護符として描いたかはむろん不明です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

絵の題材というものはそれなりに意味を持つもので、それを鑑賞する側が理解しているかどうかによって、作品に対する面白味が違ってくるようです。大津絵と倉田松濤の両面からこの絵を鑑賞すると面白いですね。

ちなみに「かまくら」は秋田県、新潟県など日本の降雪地域に伝わる小正月の伝統行事で、雪で作った「家」(雪洞)の中に祭壇を設け、水神を祀るものです。

かまくらの語源は、形が竃(かまど)に似ているから「竃蔵」であるとする説や、神の御座所「神座」が転じたものであるとする説などがあります。

息子が好きな 「竃」炭次郎とも関りがある? 水神様ゆえ「水の呼吸」か??? 鬼に神、そして鬼滅の刃・・すべてが思い出と一緒になる・・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

Image may be NSFW.

Clik here to view.

除雪のブルドーザーで撤去されそうな難を逃れて二日がかりで作りました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

小さなかまくらですが親子で同居・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本日紹介する作品は当方の地元出身の画家である倉田松濤の作品の紹介です。家内もこの画家のファンになったようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

当方としてはかなりの数?の倉田松濤の作品を蒐集しており、すでに44作品目の本ブログでの紹介となりました。出来が良いなどに購買意欲を煽るような作品でない限り新たな蒐集は控えていますが、今回は「鬼の寒念仏」という大津絵の画題であり、なにやら家内がまたしてもお気に入りの様子だったので入手した次第です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

鬼の寒念仏 倉田松濤筆 その44

絹本水墨淡彩軸装 軸先木製 合箱(一部破損有 補修必要)

全体サイズ:横537*縦1945 画サイズ:横413*縦1103

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

倉田松濤にしては珍しく絹本に描かれた作品であり、鬼の描き方などに画力がある作品となっています。

なんども記述していますが、倉田松濤の画歴は下記のとおりです。

************************************************

倉田松濤:明治~大正期の日本画家。慶応3年(1867)生~昭和3年(1928)歿。秋田県出身。巽画会・日本美術協会会員。 幼い時から平福穂庵に師事。特異な画家といわれ、匂いたつような濃厚な筆で一種異様な宗教画(仏画)をのこした。少年時代から各地を転々とし、大正期初の頃には東京牛込に住んだ。

この頃より尾崎紅葉らと親交を深め、帝展にも数回入選し世評を高くした。宗教画の他に花鳥も得意とし、俳画にも関心が高く「俳画帳」などの著作もある。豪放磊落な性格でしられ、酒を好み、死の床に臨んだ際にも鼻歌交じりで一句を作ったという逸話もある。落款「百三談画房」、雅号は「百三談主人」など。

俳画に興味を持ち、永平寺や総持寺の賛助を得て、自ら俳画禅寺を建立する計画を立てていたようですが、目的を果たせずに他界しています。永平寺や総持寺と関連があったらしいということは曹洞宗になんらかの関係があったのかもしれません。

************************************************

おそらく上京して東京牛込に住んでいた頃の大正期以降の作と推定されます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

題材は大津絵の「鬼に寒念仏」ですね。

************************************************

大津絵の鬼:元来、鬼は神に対する邪神のことを指すといいます。恐ろしい姿の物の怪で、赤鬼・青鬼などは昔話でもお馴染みです。大津絵に登場するのは二本角の赤鬼ですが、このような姿に描かれるのは、陰陽道の影響とされます。人の姿に、牛の二本角、虎の牙を生やし、裸で虎の皮のふんどしを締めているのが定番です。今でこそ大津絵といえば鬼をモチーフにしたものが代表のようになっていますが、最初期の大津絵には登場しない絵柄です。

それでも風刺画の中では登場が早い方で、江戸の中期頃には「瓢箪鯰」や「寿老人」などと並び、「鬼の寒念仏」が人気を博すようになっていきました。元禄期の俳句に「いらふ程鬼の和らぐ追分絵」(作者不詳)とあり、この時代には既に鬼が描かれていたことが伺えます。一旦、鬼が人気を得れば、後は当時の大津絵師達が次々と新しい画題を考案していきました。「鬼の寒念仏」、「鬼三味線」、「鬼と柊」、「雷公の太鼓釣」、「雷と奴」、「鬼の行水」などが、現在伝わっている鬼の絵柄の代表です。「寒念仏」や「雷公」は特に人気があり、同種の画題の中にも様々な画風が存在しています。

*本ブログにも大津絵の作品である「鬼の寒念仏」、「鬼三味線」、「雷公の太鼓釣」、「鬼の行水」が投稿されています。

************************************************

大津絵師は特に「雷神」と「鬼」を区別していないようです。また俵屋宗達が江戸初期に描いた「風神雷神図屏風」にも雷神が登場しますが、このあたりが大津絵にも影響を与えた可能性も指摘されています。ともあれ、「鬼=雷」が人々に畏れをもって膾炙していたことは間違いなく、その怖い鬼が滑稽な姿を演じるところが大津絵の鬼が面白がられ、人気のあった理由でしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

************************************************

鬼の寒念仏:鬼の寒念仏大津絵に登場する鬼は、「風刺画」と呼ばれることからもわかるように、人の愚かさや邪悪さを象徴した存在です。中でも「鬼の寒念仏」は、僧衣を纏う鬼が偽善者の姿を表しています。知らぬは本人ばかりなのか、顔かたちは鬼のままで、衣装・小道具だけを僧侶にしても無駄だという意味が込められています。

道歌が添えられた作品には、「慈悲も無く情もなくて念仏を となふる人の姿とやせん」の道歌 が添えられています。その意味するところは、「(仏の)慈悲なども無い心にも関わらず、うわべの形だけの善行を行なおうとしている偽善者」、あるいは「(仏の様な)心もないのに、けなげで感心な行ないをしようとしている」とされ、また面白い事に子供の夜泣き止めや邪気を払う護符の意味もあるとされています。

持ち物は奉加帳、さらにはこの作品には描かれていませんが、本来は鉦(かね)・撞木(しゆもく)を持ち、背中には番傘を背負っているのが定番となります。

今ではあまり耳にしませんが「鬼の空念仏」という言葉があります。大津絵の鬼とどちらが先に生まれたのかはわかりませんが、意味はほぼ同じで、無慈悲な者が形だけの慈悲を装う事を指す言葉のようです。

************************************************

ところで、この「寒念仏」の鬼だけが片方の角が折れて描かれているのですが、これは人の「我」を表す角を折ることで幾分の救いを示しているのだと言われています。

落款には「為師部之頭清鍳? 冩於尚美會席上 松濤 押印(白文朱方印「倉田□印」・白文朱方印「松濤」の累印)」とありますが、「為師部之頭清鍳?」や「尚美會」などの詳細は不明です。会の席に誰かに依頼されて即興で描いた作品であろうと推測されますが、「鬼の寒念仏」という画題にて依頼したその人物を揶揄したものか、護符として描いたかはむろん不明です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

絵の題材というものはそれなりに意味を持つもので、それを鑑賞する側が理解しているかどうかによって、作品に対する面白味が違ってくるようです。大津絵と倉田松濤の両面からこの絵を鑑賞すると面白いですね。

ちなみに「かまくら」は秋田県、新潟県など日本の降雪地域に伝わる小正月の伝統行事で、雪で作った「家」(雪洞)の中に祭壇を設け、水神を祀るものです。

かまくらの語源は、形が竃(かまど)に似ているから「竃蔵」であるとする説や、神の御座所「神座」が転じたものであるとする説などがあります。

息子が好きな 「竃」炭次郎とも関りがある? 水神様ゆえ「水の呼吸」か??? 鬼に神、そして鬼滅の刃・・すべてが思い出と一緒になる・・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.