畑では梅が満開で、夏蜜柑が収穫されてました。春ですね~。庭ではフクジュソウが満開・・??

![]()

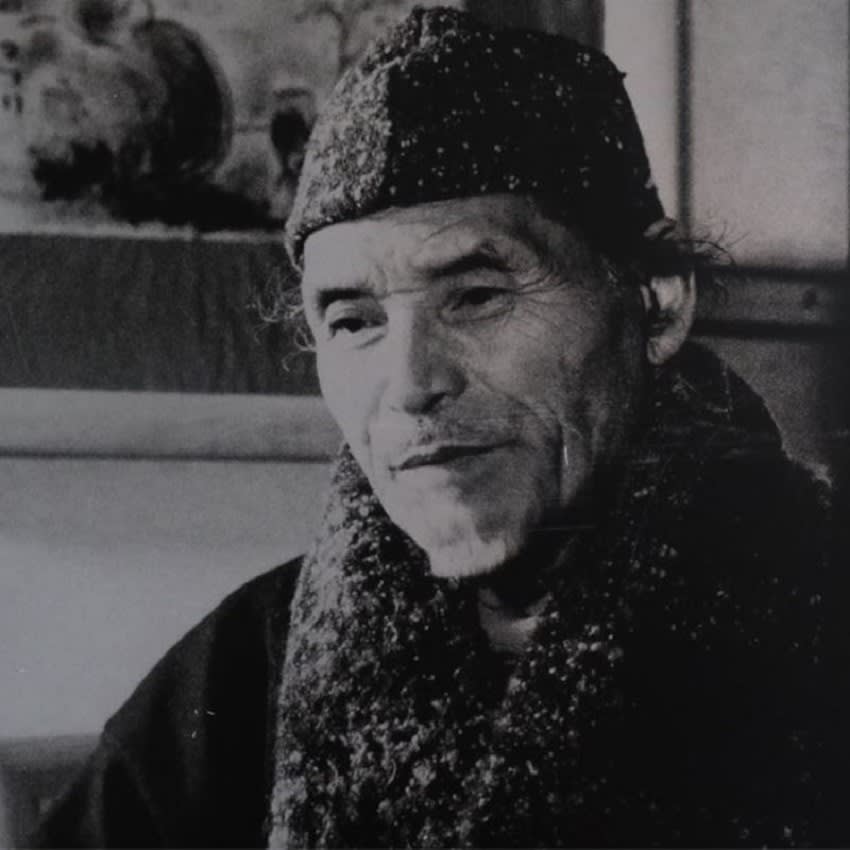

さて本日は最近なにかと話題の画家「篁牛人」らしき作品の紹介です。

![]()

「篁牛人」について近日取り上げていたのは下記のふたつの企画ですね。前々から蒐集家からは人気が高く、作品数の割にはそう簡単に入手できる作品にはなっていなかった画家ですが、最近さらに人気が高まっているようです。

*Eテレ・日曜美術館 「発掘!放浪の水墨画家 篁牛人」 放送時間:12月5日(日)

*生誕120年記念 篁牛人展~昭和水墨画壇の鬼才~大倉集古館 開催期間:2021年11月2日(火)〜2022年1月10日

当方では蒐集対象ではない画家ですので、詳しくは知りませんし、本作品か「篁牛人」という確証もありませんので、ご了解願います。

樹下人物図 伝篁牛人筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:横335*縦1785 画サイズ:横135*縦535

作品自体は実に小さな作品ですが、表具は長めの表装となっています。

![]()

![]()

画歴は下記のとおりです。

************************************

篁 牛人:(たかむら ぎゅうじん) 明治34年(1901年)10月10日~昭和59年(1984年)2月25日)。昭和時代の日本画家。幼名は光磨。本名は浄信。

1901年、富山県婦負郡桜谷村大字石坂村(現:富山県富山市石坂)に生まれる。

![]()

1921年、富山県立工芸学校(現:富山県立高岡工芸高等学校)を卒業、同校卒業生で組織する富山工芸会に参加。工芸作品の図案を制作し商工省工芸展などで中島杢堂、安川慶一らと受賞を重ねるが、1934年頃からパブロ・ピカソ、藤田嗣治、小杉放庵などの感化を受け、1940年頃より絵画に専念し始める。

![]()

1947年頃から独自の渇筆技法で制作を行い、主題を東洋思想に求めた。孤独と酒を最良の友とした異色の水墨画家。特定の師につくことも美術団体に属すこともなく、芸術に至上の価値を置く自由奔放な生きざまを貫いた孤高の画家であった牛人は、「渇筆」という技法(渇いた筆などで麻紙に刷り込むように墨を定着させる)によって、独自の水墨画の世界を開拓した。

![]()

大胆さと繊細さを併せ持つ渇筆は、細くたおやかな筆線と共存し、中間色層が極端に少ない白と黒の画面の中で、デフォルメされた特異な形態表現が不思議な緊張感をみなぎらせる。

![]()

1975年、脳梗塞で倒れ療養するも以後は制作が困難となり、1984年没。 牛人が晩年過ごした邸宅跡地には、牛人の作品を紹介する富山市篁牛人記念美術館が建つ。

************************************

孤独と酒を最良の友とした画家は本ブログにも何人かいますね。釧雲泉、倉田松濤などが本ブログでの代表格でしょうか?

![]()

![]()

上記が作品中の落款と印章です。

いままであまり調べたこなかったが画家ですが、これからはちょっと注目したい画家のひとりです。

さて本日は最近なにかと話題の画家「篁牛人」らしき作品の紹介です。

「篁牛人」について近日取り上げていたのは下記のふたつの企画ですね。前々から蒐集家からは人気が高く、作品数の割にはそう簡単に入手できる作品にはなっていなかった画家ですが、最近さらに人気が高まっているようです。

*Eテレ・日曜美術館 「発掘!放浪の水墨画家 篁牛人」 放送時間:12月5日(日)

*生誕120年記念 篁牛人展~昭和水墨画壇の鬼才~大倉集古館 開催期間:2021年11月2日(火)〜2022年1月10日

当方では蒐集対象ではない画家ですので、詳しくは知りませんし、本作品か「篁牛人」という確証もありませんので、ご了解願います。

樹下人物図 伝篁牛人筆

紙本水墨淡彩軸装 軸先骨 合箱

全体サイズ:横335*縦1785 画サイズ:横135*縦535

作品自体は実に小さな作品ですが、表具は長めの表装となっています。

画歴は下記のとおりです。

************************************

篁 牛人:(たかむら ぎゅうじん) 明治34年(1901年)10月10日~昭和59年(1984年)2月25日)。昭和時代の日本画家。幼名は光磨。本名は浄信。

1901年、富山県婦負郡桜谷村大字石坂村(現:富山県富山市石坂)に生まれる。

1921年、富山県立工芸学校(現:富山県立高岡工芸高等学校)を卒業、同校卒業生で組織する富山工芸会に参加。工芸作品の図案を制作し商工省工芸展などで中島杢堂、安川慶一らと受賞を重ねるが、1934年頃からパブロ・ピカソ、藤田嗣治、小杉放庵などの感化を受け、1940年頃より絵画に専念し始める。

1947年頃から独自の渇筆技法で制作を行い、主題を東洋思想に求めた。孤独と酒を最良の友とした異色の水墨画家。特定の師につくことも美術団体に属すこともなく、芸術に至上の価値を置く自由奔放な生きざまを貫いた孤高の画家であった牛人は、「渇筆」という技法(渇いた筆などで麻紙に刷り込むように墨を定着させる)によって、独自の水墨画の世界を開拓した。

大胆さと繊細さを併せ持つ渇筆は、細くたおやかな筆線と共存し、中間色層が極端に少ない白と黒の画面の中で、デフォルメされた特異な形態表現が不思議な緊張感をみなぎらせる。

1975年、脳梗塞で倒れ療養するも以後は制作が困難となり、1984年没。 牛人が晩年過ごした邸宅跡地には、牛人の作品を紹介する富山市篁牛人記念美術館が建つ。

************************************

孤独と酒を最良の友とした画家は本ブログにも何人かいますね。釧雲泉、倉田松濤などが本ブログでの代表格でしょうか?

上記が作品中の落款と印章です。

いままであまり調べたこなかったが画家ですが、これからはちょっと注目したい画家のひとりです。