先週末は珍しく自宅に居るということで、なんやかんやと自宅で取り付け工事が始まりました。

まずは息子の新たな机に保護のためのガラス取り付けです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

木製の机の上面にガラスを置くことでカッターの傷などを防ぐためですが、小生はこのようなガラスを使って何十年も同じ机を使っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

ついでに小生のサイドの机にも・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

サイド以外のガラスは30年以上前に設置したガラスですが、カッター疵だらけにガラスがなっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

ウォーキングイン書庫の棚設置です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

書類を置いてみてから寸法を測っての設置です。家内の業務用の書庫ですが、小生の骨董品が置かれないかと戦々恐々・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

離れの通路の手摺の設置です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

庭から通路を通る際に上がったり、降りたりする際に不便なので手摺を設置しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

まずはブラインドを取り付けてからの設置です。離れの増築から5年後にブラインド取り付け、手摺はさらに1年後・・、ものを作るには資金も貯めながら時間をかけてじっくりと・・、骨董蒐集と同じですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

さて本日は織部の作品紹介です。

桃山期の織部の作品は蒐集する者の垂涎の作品です。しかしながらまずは高嶺(もしくは高値)の花・・。

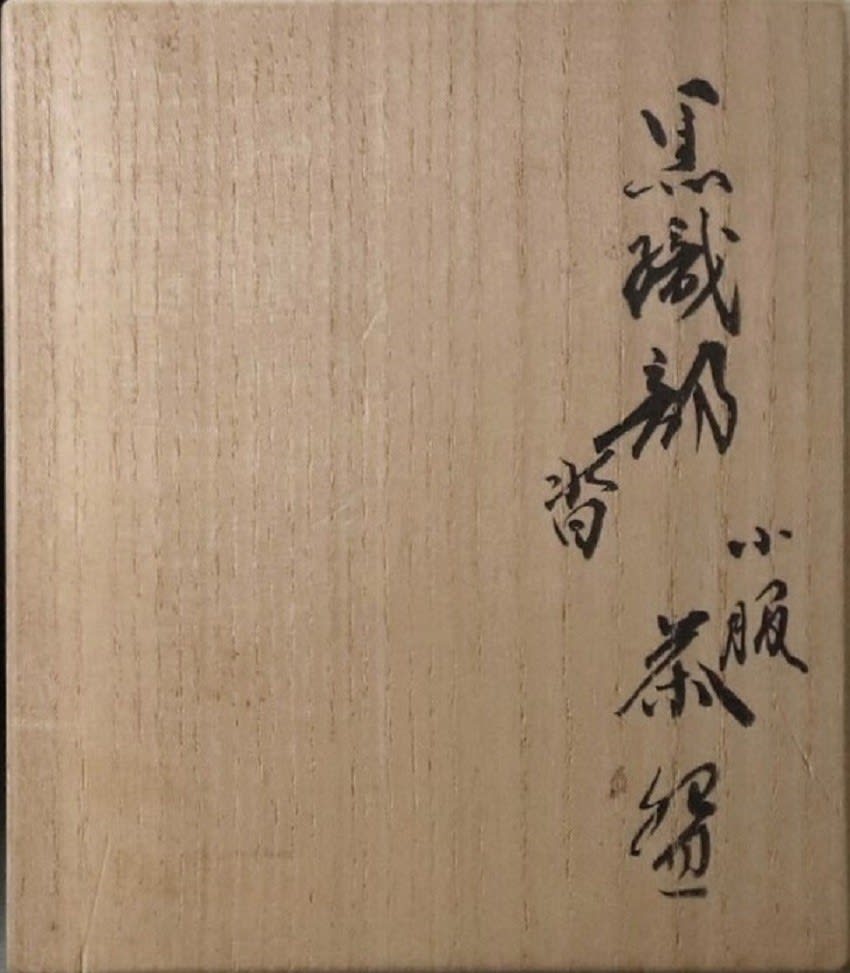

本日紹介する作品は「黒織部鉄絵格子文沓形小服茶碗」と称すべきなのでしょうか? 小振りな沓形の茶碗です。入手先では桃山期から江戸期としていましたが、こういう場合は大概は江戸期として考えたほうがいいでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

使い勝手のよい作品 黒織部鉄絵格子文沓形小服茶碗 江戸期

花蝶図柄縮緬仕覆付 合箱

幅110~91*高さ66

黒織部は鉄釉を施し焼成中に窯から引き出し急冷し漆黒を引き出すもので、 窓を造り文様を施し加飾した焼き物ののことです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

文様は様々な意匠があり口縁がゆがめられた沓形、筒形等の茶碗に優品が多い 織部焼を代表する作風です。本品は黒と白のコントラスト、鉄絵といったものの他、黒釉の下に濃茶色が下掛けされており、 内にも黒釉の縮みに顔をみせて一風変った趣に溢れる作とはなっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

織部焼の陶歴は下記のとおりです。

*********************************************

織部焼(おりべやき):桃山時代の慶長10年(1605年)頃、岐阜県土岐市付近で始まり元和年間(1615年-1624年)まで、主に美濃地方で生産された陶器。美濃焼の一種で、基本的に志野焼の後に造られた。

千利休の弟子であった古田織部の指導で創始され、織部好みの奇抜で斬新な形や文様の茶器などを多く産した。当時の南蛮貿易で中国南方からもたらされ、茶人たちに珍重された交趾焼(華南三彩)を元にしたと考えられる。

大量生産のため、陶工加藤景延が唐津から連房式登窯を導入したと伝えられる。代表的な窯としては、元屋敷窯が挙げられる。開窯直後の慶長年間が最盛期で、優品の多くはこの時期に造られた。織部焼には京風の意匠が用いられたことや、1989年京都三条の中之町から大量の美濃焼が発掘されたことから、ここから美濃へ発注されていたことが想定される。

当時の三条界隈には「唐物屋」と呼ばれる、陶磁器や絵画、染織を売る道具屋が軒を連ねており、織部焼もここで売られていた。織部焼には、しばしば唐津焼と共通した文様が見られるが、これは唐津にも唐物屋から発注されていたことから起きる現象であろう。 また、織部茶入というものが大量に伝わっており、美濃地方の他に九州の薩摩焼・高取焼などでも焼かれている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

元和年間に入ると、器形と模様の単純化が急速に進み、瀟洒な作風へ変貌していった。中之町発掘の美濃焼は改元直後に急いで廃棄された形跡があり、古田織部の切腹との関係が指摘されている。この時期の代表的作品として、弥七田窯で焼かれた弥七田織部があげられる。弥七田織部は織部焼に特徴的な緑釉を殆ど用いず、形もより具象的である。元和末年から寛永初めになると、古典的青磁の復興を目指した黄緑色から淡青色の御深井(おふけ)釉を用いた御深井焼が本格化し、織部焼は姿を消した。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

近年まで古田織部が関与したことを示す資料が少なかったが、織部が上田宗箇を介して島津義弘に薩摩焼茶入について自らの好みを指示した書状が発見されたことや、京都の古田織部の屋敷跡から織部焼が発掘されたことから、伝承通り織部が関わっていたことが証明されつつある。ただし、この名称が用いられるようになったのは、織部死後しばらく後の寛文年間頃からであり、一般に広まるのは元禄に入ってからであり、古田織部の切腹により、急速に廃れた桃山時代から江戸初期にかけての織部焼ですが、江戸時代後期になって、瀬戸で初めて日常の器として生産されるようになった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

色:釉薬の色になどにより、織部黒・黒織部、青織部、赤織部、志野織部などがあるが、緑色の青織部が最も有名である。織部黒・黒織部は茶碗がほとんどであり、それ以外は食器類が大半を占める。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

形:文様整然とした端正な形を好み、抽象を重んじる他の茶器とは違い、歪んだ形の沓(くつかけ)茶碗や、市松模様や幾何学模様の絵付け、後代には扇子などの形をした食器や香炉など、具象的なものが多い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

生産技術:連房式登窯の利用や、木型に湿らせた麻布を張り、そこに伸ばした粘土を押し付けるという手法で、少し前の志野焼と比べ大量生産が行われた。そうした量産化された茶碗でありながら、同じ作振り、同じ模様で描かれたものはなく、当時の陶工の作陶姿勢において、一碗一碗違った茶碗を造るという意識が徹底していたことを物語る。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

釉薬:一般に「織部釉薬」といった場合は、透明釉薬に酸化銅などの銅を着色料として加え酸化焼成したものを言う。

*********************************************

以上が一般的な織部焼の陶歴です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

桃山期の胎土はねっとりしているものとされます。高台廻りの土が柔らかさの表情がないといけないとされます。江戸期後半以降から近代作は土が固い感じがするもののようです。削りでない轆轤成型の時点での高台外の土で解るようですが・・。

口縁にはひっつきの跡があるようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

幾何学的な文様の出来はよさそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

ま~織部の沓形の小服茶碗は珍しいので、しかも使い勝手がよさそうなので手元に置いて使う文には申し分なさそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

誂は過剰にならぬよう・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

茶碗は茶碗・・。

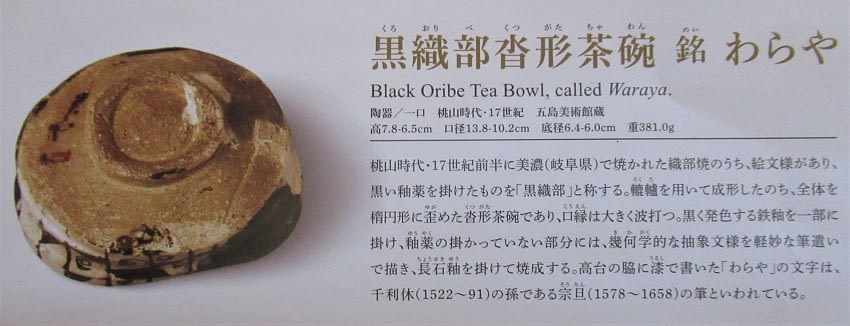

本当の上記の茶碗は・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

本当の桃山期の名品は上記の写真の作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

ちょっとした違いが大きな違い・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.![]() わかるかな~Image may be NSFW.

わかるかな~Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

まずは息子の新たな机に保護のためのガラス取り付けです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

木製の机の上面にガラスを置くことでカッターの傷などを防ぐためですが、小生はこのようなガラスを使って何十年も同じ机を使っています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ついでに小生のサイドの机にも・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

サイド以外のガラスは30年以上前に設置したガラスですが、カッター疵だらけにガラスがなっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ウォーキングイン書庫の棚設置です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

書類を置いてみてから寸法を測っての設置です。家内の業務用の書庫ですが、小生の骨董品が置かれないかと戦々恐々・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

離れの通路の手摺の設置です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

庭から通路を通る際に上がったり、降りたりする際に不便なので手摺を設置しました。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

まずはブラインドを取り付けてからの設置です。離れの増築から5年後にブラインド取り付け、手摺はさらに1年後・・、ものを作るには資金も貯めながら時間をかけてじっくりと・・、骨董蒐集と同じですね。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

さて本日は織部の作品紹介です。

桃山期の織部の作品は蒐集する者の垂涎の作品です。しかしながらまずは高嶺(もしくは高値)の花・・。

本日紹介する作品は「黒織部鉄絵格子文沓形小服茶碗」と称すべきなのでしょうか? 小振りな沓形の茶碗です。入手先では桃山期から江戸期としていましたが、こういう場合は大概は江戸期として考えたほうがいいでしょう。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

使い勝手のよい作品 黒織部鉄絵格子文沓形小服茶碗 江戸期

花蝶図柄縮緬仕覆付 合箱

幅110~91*高さ66

黒織部は鉄釉を施し焼成中に窯から引き出し急冷し漆黒を引き出すもので、 窓を造り文様を施し加飾した焼き物ののことです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

文様は様々な意匠があり口縁がゆがめられた沓形、筒形等の茶碗に優品が多い 織部焼を代表する作風です。本品は黒と白のコントラスト、鉄絵といったものの他、黒釉の下に濃茶色が下掛けされており、 内にも黒釉の縮みに顔をみせて一風変った趣に溢れる作とはなっています。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

織部焼の陶歴は下記のとおりです。

*********************************************

織部焼(おりべやき):桃山時代の慶長10年(1605年)頃、岐阜県土岐市付近で始まり元和年間(1615年-1624年)まで、主に美濃地方で生産された陶器。美濃焼の一種で、基本的に志野焼の後に造られた。

千利休の弟子であった古田織部の指導で創始され、織部好みの奇抜で斬新な形や文様の茶器などを多く産した。当時の南蛮貿易で中国南方からもたらされ、茶人たちに珍重された交趾焼(華南三彩)を元にしたと考えられる。

大量生産のため、陶工加藤景延が唐津から連房式登窯を導入したと伝えられる。代表的な窯としては、元屋敷窯が挙げられる。開窯直後の慶長年間が最盛期で、優品の多くはこの時期に造られた。織部焼には京風の意匠が用いられたことや、1989年京都三条の中之町から大量の美濃焼が発掘されたことから、ここから美濃へ発注されていたことが想定される。

当時の三条界隈には「唐物屋」と呼ばれる、陶磁器や絵画、染織を売る道具屋が軒を連ねており、織部焼もここで売られていた。織部焼には、しばしば唐津焼と共通した文様が見られるが、これは唐津にも唐物屋から発注されていたことから起きる現象であろう。 また、織部茶入というものが大量に伝わっており、美濃地方の他に九州の薩摩焼・高取焼などでも焼かれている。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

元和年間に入ると、器形と模様の単純化が急速に進み、瀟洒な作風へ変貌していった。中之町発掘の美濃焼は改元直後に急いで廃棄された形跡があり、古田織部の切腹との関係が指摘されている。この時期の代表的作品として、弥七田窯で焼かれた弥七田織部があげられる。弥七田織部は織部焼に特徴的な緑釉を殆ど用いず、形もより具象的である。元和末年から寛永初めになると、古典的青磁の復興を目指した黄緑色から淡青色の御深井(おふけ)釉を用いた御深井焼が本格化し、織部焼は姿を消した。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

近年まで古田織部が関与したことを示す資料が少なかったが、織部が上田宗箇を介して島津義弘に薩摩焼茶入について自らの好みを指示した書状が発見されたことや、京都の古田織部の屋敷跡から織部焼が発掘されたことから、伝承通り織部が関わっていたことが証明されつつある。ただし、この名称が用いられるようになったのは、織部死後しばらく後の寛文年間頃からであり、一般に広まるのは元禄に入ってからであり、古田織部の切腹により、急速に廃れた桃山時代から江戸初期にかけての織部焼ですが、江戸時代後期になって、瀬戸で初めて日常の器として生産されるようになった。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

色:釉薬の色になどにより、織部黒・黒織部、青織部、赤織部、志野織部などがあるが、緑色の青織部が最も有名である。織部黒・黒織部は茶碗がほとんどであり、それ以外は食器類が大半を占める。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

形:文様整然とした端正な形を好み、抽象を重んじる他の茶器とは違い、歪んだ形の沓(くつかけ)茶碗や、市松模様や幾何学模様の絵付け、後代には扇子などの形をした食器や香炉など、具象的なものが多い。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

生産技術:連房式登窯の利用や、木型に湿らせた麻布を張り、そこに伸ばした粘土を押し付けるという手法で、少し前の志野焼と比べ大量生産が行われた。そうした量産化された茶碗でありながら、同じ作振り、同じ模様で描かれたものはなく、当時の陶工の作陶姿勢において、一碗一碗違った茶碗を造るという意識が徹底していたことを物語る。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

釉薬:一般に「織部釉薬」といった場合は、透明釉薬に酸化銅などの銅を着色料として加え酸化焼成したものを言う。

*********************************************

以上が一般的な織部焼の陶歴です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

桃山期の胎土はねっとりしているものとされます。高台廻りの土が柔らかさの表情がないといけないとされます。江戸期後半以降から近代作は土が固い感じがするもののようです。削りでない轆轤成型の時点での高台外の土で解るようですが・・。

口縁にはひっつきの跡があるようです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

幾何学的な文様の出来はよさそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ま~織部の沓形の小服茶碗は珍しいので、しかも使い勝手がよさそうなので手元に置いて使う文には申し分なさそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

誂は過剰にならぬよう・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

茶碗は茶碗・・。

本当の上記の茶碗は・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本当の桃山期の名品は上記の写真の作品です。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

ちょっとした違いが大きな違い・・・Image may be NSFW.

Clik here to view.

わかるかな~Image may be NSFW.

わかるかな~Image may be NSFW.Clik here to view.