庭に牡丹の花も咲き始めました。

![]()

各種の色のボタンが順々に咲き始めています。

![]()

冬は寂しかった庭も彩を添え始めています。

![]()

本日の作品は家に古くからあった蒔絵の平棗の作品の紹介です。古くから当方には蒔絵の棗の作品が幾つかあり、その2作品を整理してみました。

![]()

しばらく使うこともなかったので、保管方法などの見直しです。

![]()

まずはその一つの平棗の作品です。

![]()

外箱、内箱ともに塗の作品です。

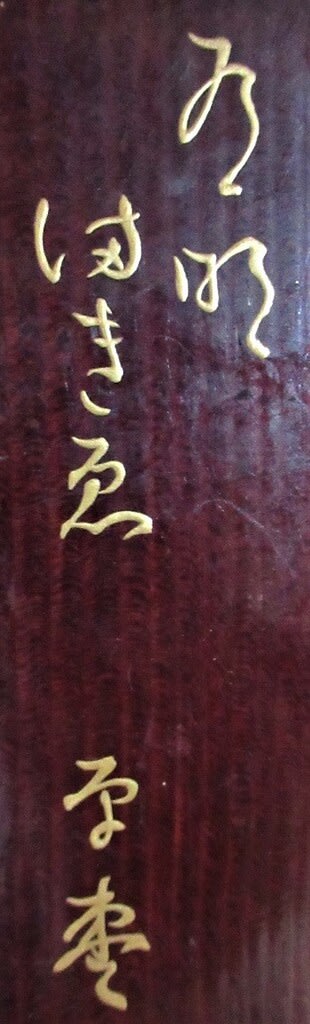

お気に入りの作品 蒔絵平棗 銘有明

銘「有明」金文字 塗二重箱

最大胴径83*底径49*高さ57

![]()

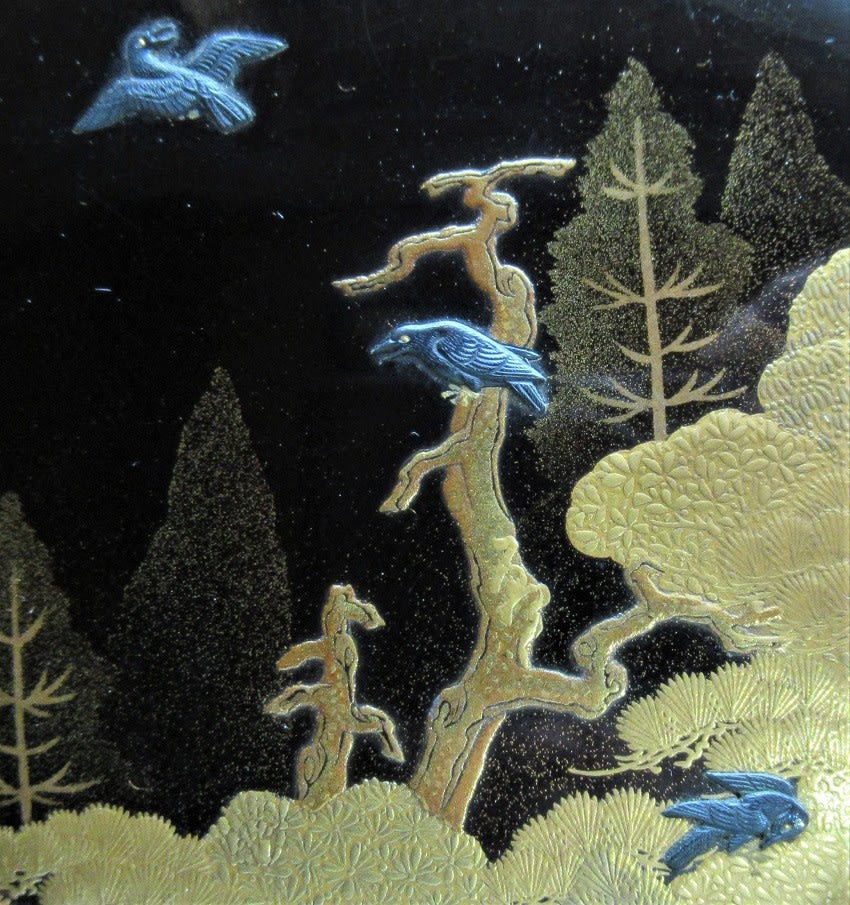

外はやや盛り上がった部分のある金や銀を使った作品です。かなり高度な技法にて作られています。

![]()

内側は単に梨地のような金彩ではなく、雲を露わしているようです。作品の外箱には「有明 まきえ 平棗」とあり、内箱には「有明」とあります。

![]()

![]()

この銘である「有明(ありあけ)」の道具は茶事においては主に秋に用いる道具とされているようです。

![]()

「有明(ありあけ)」の意味は「夜の明け方のこと。月がまだ空にあるうちに、夜が明けてくる頃。または「有明の月」のことで朝の空に淡くかかっている月ですが、本作品は単純に「夜の明け方のこと。月がまだ空にあるうちに、夜が明けてくる頃」という意味でしょう。

![]()

この「有明」の銘のある茶道具では下記の作品が挙げられます。

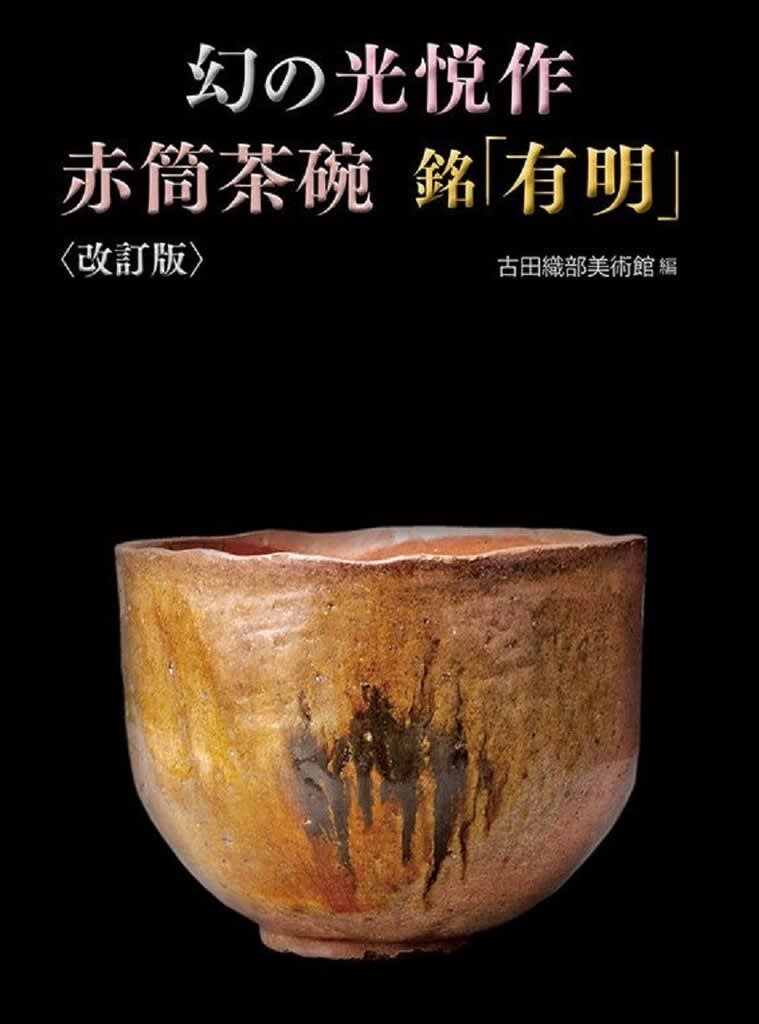

あまりにも有名な「中興名物 光悦作 赤楽筒茶碗の銘。光悦十作の一」です。「千家中興名物記」に、横山藤七に伝わる青替りのある茶碗と記載されましたが、長らく確認されておらず、再発見された赤筒茶碗「有明」のことです。

![]()

さらに茶碗では「雲州名物 井戸脇茶碗」の銘。「雲州名物帳」に、元の名を「関白」といい、土井利和から不昧に伝えられたとある。

片桐 石州(かたぎり せきしゅう)

口径13.5 高7.0

可部屋集成館 雲州蔵帳上之部

![]()

この茶碗はやや小振りながら堂々とした作行きの茶碗で、高台脇には大粒のかいらぎが見え、胴から口辺に向かってろくろ目がめぐり、すっと立ち上がった端正な碗形となっている作品です。雲州蔵帳上之部に記載(雲洲名物)され、不昧の箱書きによる共箱があります。

他にも「宗旦作 尺八花入の銘」 雲州名物 三井家伝来

「石州作 茶杓の銘」:白竹で節下に濃淡の黒斑があり、

その景色を有明の雲に見立て命銘された作品」、

「大名物 漢作唐物 肩衝茶入の銘」(正木美術館所蔵)

*「たのしみは命のほかになにかあらん ながらえてみる有明の月」と遠州の書状にあります。

いずれにしても「景色を有明の雲に見立て命銘」された作品でしょう。

蓋の烏は銀で表現されています。

![]()

金彩による表現も幾つかのパターンを使い分けています。

![]()

実に手の込んだ技法でこれを「超絶技巧」と称するのでしょうか?

![]()

大名家などの嫁入り道具のひとつであったのかもしれません。

![]()

外側にはゴイサギも描かれています。

![]()

内部の雲様子から「有明」と銘したのかもしれません。

![]()

なにはともあれ、先祖伝来の作品ですので、大切に保存していきたい作品のひとつです。

![]()

当方のお気に入りの作品でもあります。

ちなみに 平棗とは「薄茶器の棗の一種で、扁平な形の棗。直径が高さよりも大きい。」とされます。

各種の色のボタンが順々に咲き始めています。

冬は寂しかった庭も彩を添え始めています。

本日の作品は家に古くからあった蒔絵の平棗の作品の紹介です。古くから当方には蒔絵の棗の作品が幾つかあり、その2作品を整理してみました。

しばらく使うこともなかったので、保管方法などの見直しです。

まずはその一つの平棗の作品です。

外箱、内箱ともに塗の作品です。

お気に入りの作品 蒔絵平棗 銘有明

銘「有明」金文字 塗二重箱

最大胴径83*底径49*高さ57

外はやや盛り上がった部分のある金や銀を使った作品です。かなり高度な技法にて作られています。

内側は単に梨地のような金彩ではなく、雲を露わしているようです。作品の外箱には「有明 まきえ 平棗」とあり、内箱には「有明」とあります。

この銘である「有明(ありあけ)」の道具は茶事においては主に秋に用いる道具とされているようです。

「有明(ありあけ)」の意味は「夜の明け方のこと。月がまだ空にあるうちに、夜が明けてくる頃。または「有明の月」のことで朝の空に淡くかかっている月ですが、本作品は単純に「夜の明け方のこと。月がまだ空にあるうちに、夜が明けてくる頃」という意味でしょう。

この「有明」の銘のある茶道具では下記の作品が挙げられます。

あまりにも有名な「中興名物 光悦作 赤楽筒茶碗の銘。光悦十作の一」です。「千家中興名物記」に、横山藤七に伝わる青替りのある茶碗と記載されましたが、長らく確認されておらず、再発見された赤筒茶碗「有明」のことです。

さらに茶碗では「雲州名物 井戸脇茶碗」の銘。「雲州名物帳」に、元の名を「関白」といい、土井利和から不昧に伝えられたとある。

片桐 石州(かたぎり せきしゅう)

口径13.5 高7.0

可部屋集成館 雲州蔵帳上之部

この茶碗はやや小振りながら堂々とした作行きの茶碗で、高台脇には大粒のかいらぎが見え、胴から口辺に向かってろくろ目がめぐり、すっと立ち上がった端正な碗形となっている作品です。雲州蔵帳上之部に記載(雲洲名物)され、不昧の箱書きによる共箱があります。

他にも「宗旦作 尺八花入の銘」 雲州名物 三井家伝来

「石州作 茶杓の銘」:白竹で節下に濃淡の黒斑があり、

その景色を有明の雲に見立て命銘された作品」、

「大名物 漢作唐物 肩衝茶入の銘」(正木美術館所蔵)

*「たのしみは命のほかになにかあらん ながらえてみる有明の月」と遠州の書状にあります。

いずれにしても「景色を有明の雲に見立て命銘」された作品でしょう。

蓋の烏は銀で表現されています。

金彩による表現も幾つかのパターンを使い分けています。

実に手の込んだ技法でこれを「超絶技巧」と称するのでしょうか?

大名家などの嫁入り道具のひとつであったのかもしれません。

外側にはゴイサギも描かれています。

内部の雲様子から「有明」と銘したのかもしれません。

なにはともあれ、先祖伝来の作品ですので、大切に保存していきたい作品のひとつです。

当方のお気に入りの作品でもあります。

ちなみに 平棗とは「薄茶器の棗の一種で、扁平な形の棗。直径が高さよりも大きい。」とされます。