郷里の男の隠れ家にて母の遺品を整理していたた、蒐集品整理によく用いることの多い風呂敷がありました。家内が大きな風呂敷は持ち帰ったらというので広げてみたら家紋入りの風呂敷でした。「こたつ云々」の書付があったので、どうもこたつ用の布団をくるんでいたようです。持ち帰って洗濯・・。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

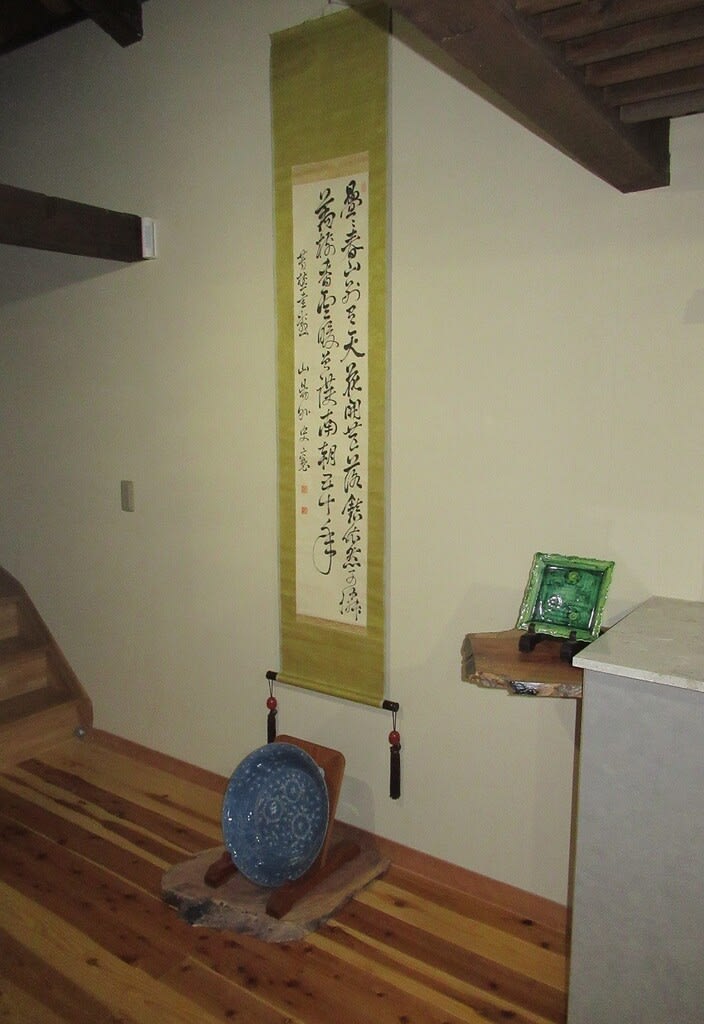

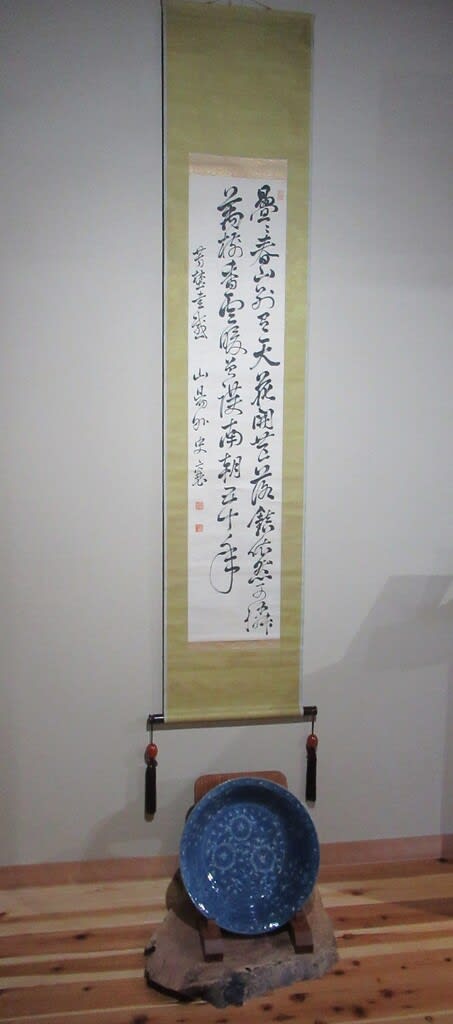

本日は頼山陽の書の作品紹介です。

出張に際して昼休み時間に広島市内で頼山陽の旧住居を見学した時に、館内の案内の方から頼山陽の書には本物はほとんどないという説明を受けました。それ以降は頼山陽の作品には手を出さないようにしていましたが、今回はどうにも面白い作品と思い込み入手しました。

なおこの作品は文政2年(1819年 39歳)3月、65歳を過ぎた母を伴って嵐山の桜見物をしている時に作られた漢詩とされるものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

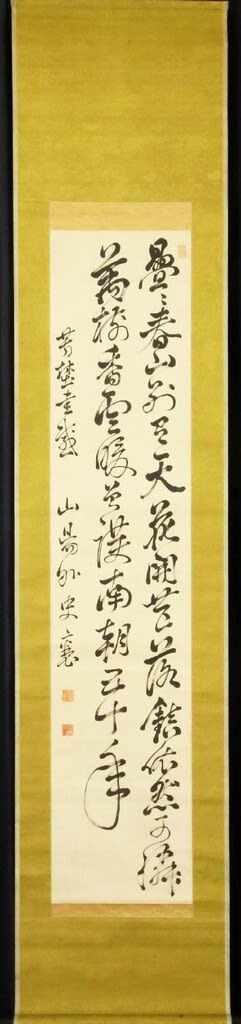

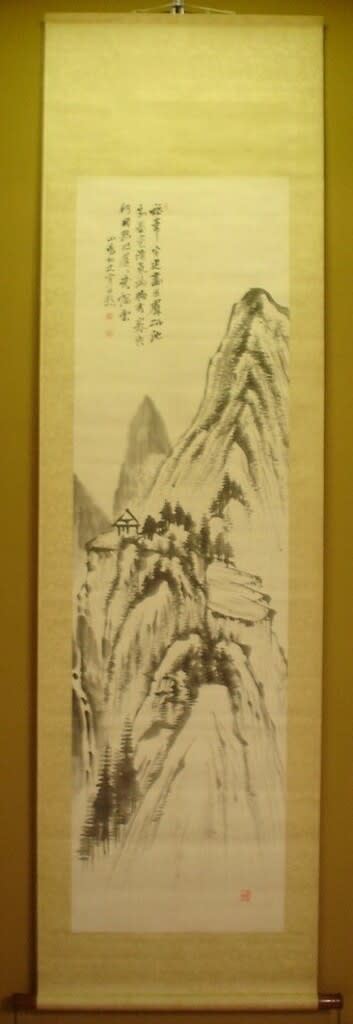

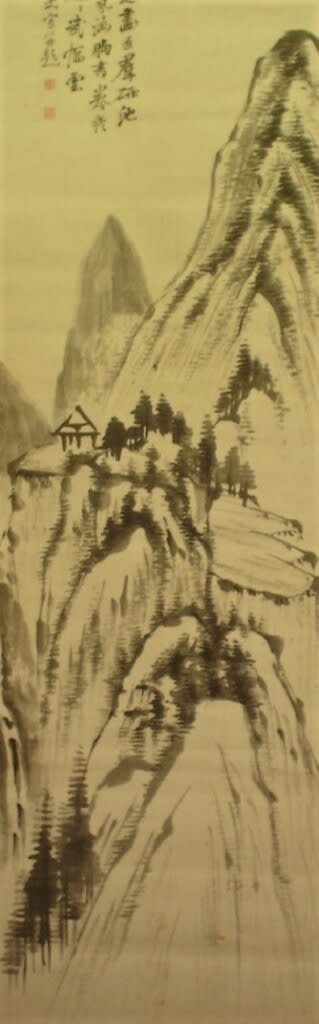

氏素性に解らぬ作品 二行書 芳山懐古詩 頼山陽筆 文政2年頃紙本水墨軸装 軸先木製 江馬天江巻止鑑定・頼潔鑑定箱入全体サイズ:横530*縦2060 画サイズ:横290*縦1360

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

漢詩は「頼山陽が母を背負って芳野に花見した時の作」とされるものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

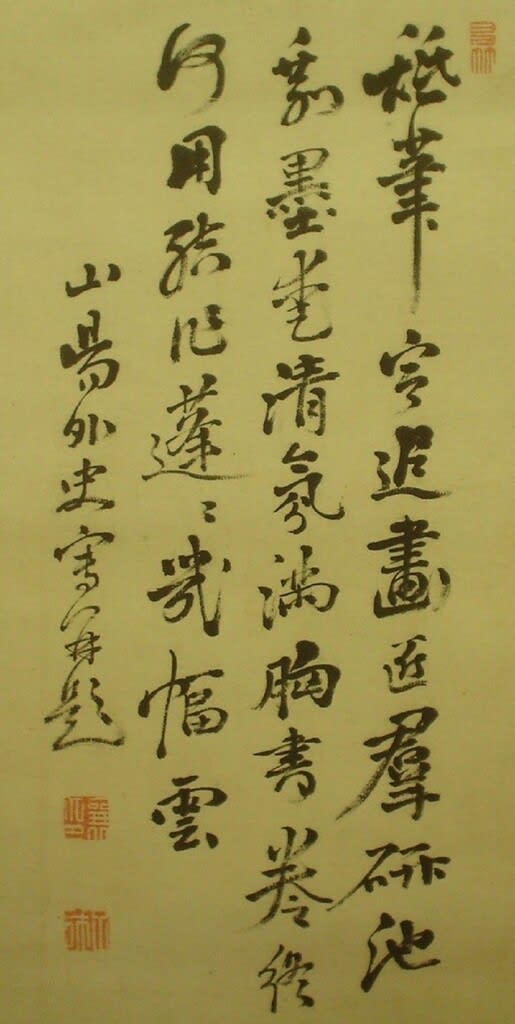

その読みと意味は下記のようです。

漢詩:「(関防印)朱文白長方印 畳畳(じょうじょう)たる春山(しゅんざん) 別に天あり花開き花落ち 鎮(とこしな)えに依然たり可憐の万樹(ばんじゅ) 香雲暖かなり曾つて護る 南朝五十年]芳埜(吉野)□□ 山陽外史襄 押印(白文朱方印「頼襄之印」 朱文白方印「子成人?」)

漢詩訳:芳野の春の山々は別天地の感じがする。年毎に花は開き、そしてまた落ち、長く桜の名所として続くだろう。この愛すべき多くの桜花は香雲の如く暖かく、春の訪れを知らせてくれつつ南朝五十年を護ってきたことであろう

*(畳畳(じょうじょう))たたみかさなるさま*(香雲)花のむらがり咲いた様子。花がすみのさま

Image may be NSFW.

Clik here to view.

桜の名所吉野山は芳山(ほうざん)とも芳野とも漢詩で使われています。後醍醐天皇が足利尊氏に追われ吉野に南朝を開いた約50年間を思い起こしながら吉野山の桜をめでた詩であろうとされてます。

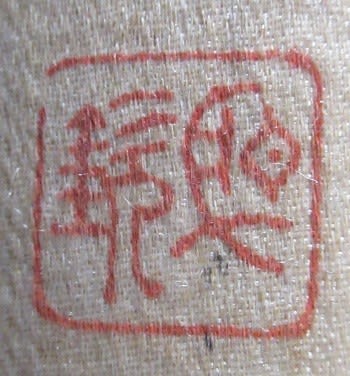

印章は下記のとおりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

有名な漢詩である「母を奉じて嵐山に遊ぶ」を作詞した頃、頼山陽は奈良にも足を延ばし母親孝行をしたのであろうと思われます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

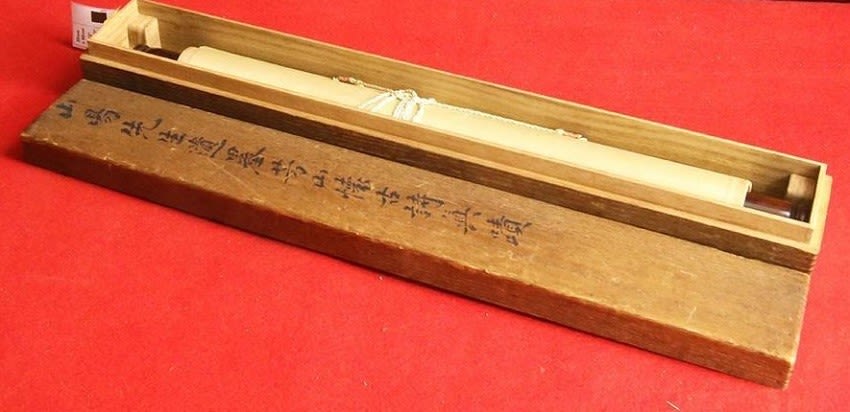

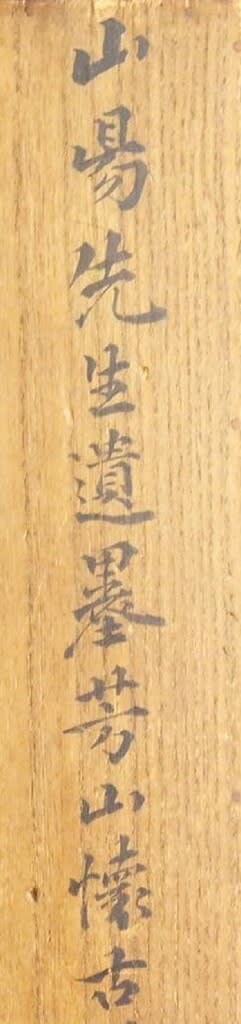

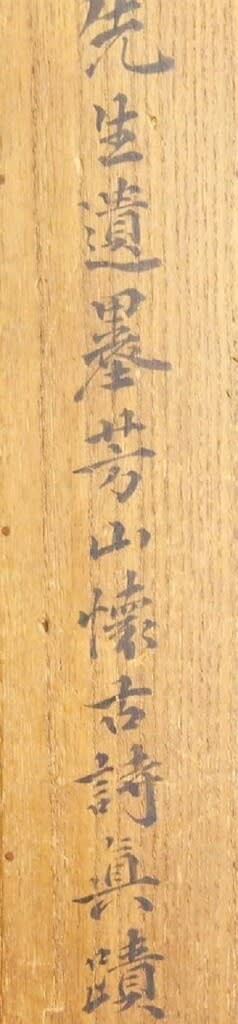

箱表書:「山陽先生遺墨芳山懐古真蹟」

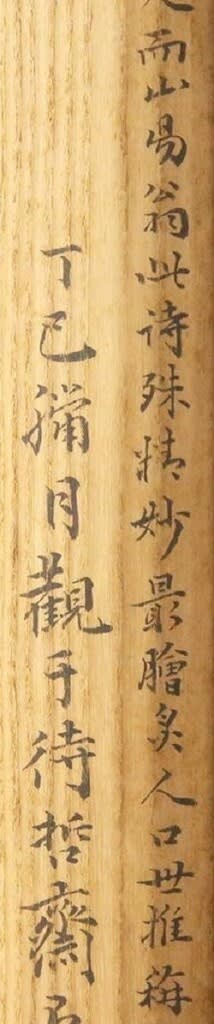

箱裏書:「芳山□古者古今□人而山□翁此詩殊精妙最膾炙(かいしゃ)人口丗推□絶句非偶然也 潔拝観 押印」

丁巳(1917年 大正6年)蝋月(陰暦12月)観拝待□斎々題 庫山居士(頼潔の号)潔 押印」とあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

膾炙:「膾」はなます、「炙」はあぶり肉の意で、いずれも味がよく、多くの人の口に喜ばれるところから》世の人々の評判になって知れ渡ること。「人口に―する」

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

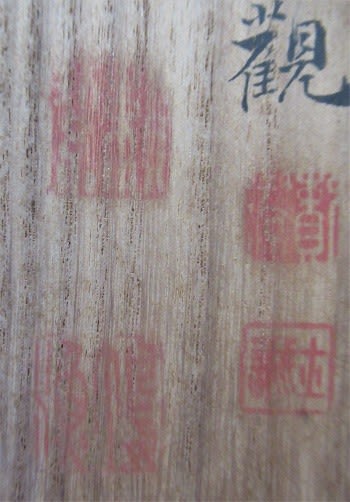

頼潔の鑑定箱書の印については不詳です

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

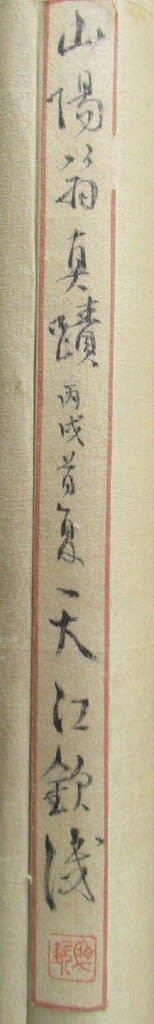

また巻き止の鑑定書は江馬天江によるもので、印章は「聖欽」の朱文白方印が押印されている。「丙戌(ひのえいぬ)首夏」とあり、明治19年(1886年)の鑑定であると思われます。巻止の鑑定が箱書の鑑定より前のものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

江馬天江の来歴は下記の通りです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

江馬天江:(えま てんこう)文政8年11月3日(1825年12月12日)~ 明治34年(1901年)3月8日。は書家・漢詩人・医師。幕末から明治期の京都を代表する文人。本姓は下阪氏。名は聖欽。字は永弼、のちに正人。近江の人。

近江国坂田郡中村の下阪篁斎の第6子として生まれる。医学を修めてのち、21歳で仁和寺侍医の江馬榴園の養嗣子となった。大坂に出て緒方洪庵に洋学を学び、梁川星巌に師事し詩文を学び詩作に興じた。幕末維新期になると実兄の板倉槐堂や山中静逸・谷如意などと国事に奔走した。

1868年(明治元年)には東京で明治政府の太政官に出仕するも翌年致仕して京都に戻る。1869年(明治2年)に開校した私塾立命館では、塾長として儒学の講義を担当した。

1884年(明治17年)には、小堀遠州が作庭した退亨園のある邸宅に隠棲。多くの文人と煎茶会・書画会などを通して交流し文芸にふける。

同世代の神山鳳陽・頼支峰、漢詩人の村上仏山・小野湖山・書家の巖谷一六・清人陳曼寿、篆刻家の山本竹雲・小曽根乾堂らとも交流した。還暦の記念に清人画家の胡鉄梅によって肖像画が画かれている。

大正6年(1917年)、従五位を追贈された。息子の章太郎は医学者、その子の務は歴史学者として活躍した。

******************************

つまり江馬天江は遠州流と関りが深く、そして鑑定箱書きをしている頼潔の父である頼支峰と懇意であったということです。

頼山陽については母の実家に真作であろうと判断している下記の作品がありました。

山水画 頼山陽賛画叔父(母兄)加賀谷力司旧蔵 紙本水墨軸装 軸先木製 滑川達鑑定箱 全体サイズ:横616*縦2200 画サイズ:横465*縦1662

Image may be NSFW.

Clik here to view. Image may be NSFW.

Image may be NSFW.

Clik here to view.

賛の部分は下記の通りです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は氏素性が解らぬ作品として直感で入手しています。以前の所有者は江馬天江や頼潔の鑑定など知っていなかったようですが・・・・。

ついでに「母を奉じて嵐山に遊ぶ <頼 山陽>」の漢詩は下記の記事があります。

********************************

母を奉じて嵐山に遊ぶ <頼 山陽>嵐山に到らざること 已に五年万株の花木 倍 鮮妍最も忻ぶ阿母と 衾枕を同にし連夜香雲 暖かき処に眠る

らんざんにいたらざること すでにごねんばんしゅのかぼく ますます せんけんもっともよろこぶははと まくらをともにしれんやこううん あたたかきところにねむる

嵐山を訪れなくなって、もう5年が過ぎた。久しぶりに来てみると、多くの桜の木が花をつけて、以前にも増して鮮やかで美しい。しかし、何よりも嬉しいことは、母と枕を並べて、毎夜、芳しく咲き乱れる桜に包まれて、暖かい場所で眠ることができることである。

文政2年(作者39歳)3月、65歳を過ぎた母を伴って嵐山の桜見物に訪れ、夕刻、近くの三軒屋に宿をとり、母と過ごした日の感懐を詠ったもの。「鮮妍」を除けば平易な詩語でつづられ、手に取るように場面が読み取れる。これが山陽の詩風である。 この詩の主眼はもちろん結句にある。前半で春の暖かさを増した京都と花の美しさを詠い、それを伏線として、その心地良さの中に二人で宿を共にして親子に通う久しぶりの温かさを感じ取りたい。母の慈愛に包まれ、幸せをかみしめながら、少しだけ若い時の非行をわびているのかもしれない。しみじみとした抒情詩として結んでいる。

山陽は親孝行者の模範である 若いころは素行が収まらず、両親を悲しませたものであるが、父春水が亡くなってから、遺された母を不憫に思ったのか、父の3年の喪に服した後、数年を経て、連続して母を京都や吉野に招き、孝養をつくしている。母が60歳で未亡人になってから没するまでの24年間にしばしば京都に招いたり、広島に見舞ったりした。招くのは必ず春から初夏の気候の良い時期を選び、その都度、宇治、嵐山、吉野などの花見、加えて芝居見物や祇園、島原の茶屋遊びなどに連れ出し、日ごろは町儒者としてつつましい生活をしているにもかかわらず、母を喜ばせるためには金銭を惜しまなかった。弟子のうちから「いくら親孝行と言っても行きすぎではないか」と批難するものがあったが、耳を貸さなかった。母は裕福な商家の娘で、快活で社交好きなうえに相当の教養を備えている人だから、喜んで楽しんだようだ。晩年まで健康だったので長い旅を苦にしなかった。(参考=「江戸詩人選集」第8巻=岩波書店)

これら母に対する愛情を綴る詩は「母を送る路上の短歌」「侍輿の歌」「中秋月無く母に侍す」など多くある。

******************************

遠州流の茶事(ちと長いかな?)にも、また母を偲んでも使える軸となりそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.![]()

頼山陽などはどうせ贋作だろうと疑うなかれ。要はチャレンジが大切ですが、集めるだけではなくいろいろと調べることです。当方でもまだまだ印章や書体の調査はまだです。感性で入手した作品で、入手金額は実は2万円もしていませんが、勉強代金と思えばいいものです。

「母は裕福な商家の娘で、快活で社交好きなうえに相当の教養を備えている人だから、喜んで楽しんだようだ。晩年まで健康だったので長い旅を苦にしなかった。」というのは当方の母と共通点があるようです。「若いころは素行が収まらず」は当方も・・・。母の遺品整理とは無縁ではないように思える今回の作品です。見つけた風呂敷も大切に保管しようと思います。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本日は頼山陽の書の作品紹介です。

出張に際して昼休み時間に広島市内で頼山陽の旧住居を見学した時に、館内の案内の方から頼山陽の書には本物はほとんどないという説明を受けました。それ以降は頼山陽の作品には手を出さないようにしていましたが、今回はどうにも面白い作品と思い込み入手しました。

なおこの作品は文政2年(1819年 39歳)3月、65歳を過ぎた母を伴って嵐山の桜見物をしている時に作られた漢詩とされるものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

氏素性に解らぬ作品 二行書 芳山懐古詩 頼山陽筆 文政2年頃紙本水墨軸装 軸先木製 江馬天江巻止鑑定・頼潔鑑定箱入全体サイズ:横530*縦2060 画サイズ:横290*縦1360

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

漢詩は「頼山陽が母を背負って芳野に花見した時の作」とされるものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

その読みと意味は下記のようです。

漢詩:「(関防印)朱文白長方印 畳畳(じょうじょう)たる春山(しゅんざん) 別に天あり花開き花落ち 鎮(とこしな)えに依然たり可憐の万樹(ばんじゅ) 香雲暖かなり曾つて護る 南朝五十年]芳埜(吉野)□□ 山陽外史襄 押印(白文朱方印「頼襄之印」 朱文白方印「子成人?」)

漢詩訳:芳野の春の山々は別天地の感じがする。年毎に花は開き、そしてまた落ち、長く桜の名所として続くだろう。この愛すべき多くの桜花は香雲の如く暖かく、春の訪れを知らせてくれつつ南朝五十年を護ってきたことであろう

*(畳畳(じょうじょう))たたみかさなるさま*(香雲)花のむらがり咲いた様子。花がすみのさま

Image may be NSFW.

Clik here to view.

桜の名所吉野山は芳山(ほうざん)とも芳野とも漢詩で使われています。後醍醐天皇が足利尊氏に追われ吉野に南朝を開いた約50年間を思い起こしながら吉野山の桜をめでた詩であろうとされてます。

印章は下記のとおりです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

有名な漢詩である「母を奉じて嵐山に遊ぶ」を作詞した頃、頼山陽は奈良にも足を延ばし母親孝行をしたのであろうと思われます。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

箱表書:「山陽先生遺墨芳山懐古真蹟」

箱裏書:「芳山□古者古今□人而山□翁此詩殊精妙最膾炙(かいしゃ)人口丗推□絶句非偶然也 潔拝観 押印」

丁巳(1917年 大正6年)蝋月(陰暦12月)観拝待□斎々題 庫山居士(頼潔の号)潔 押印」とあります。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

膾炙:「膾」はなます、「炙」はあぶり肉の意で、いずれも味がよく、多くの人の口に喜ばれるところから》世の人々の評判になって知れ渡ること。「人口に―する」

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

頼潔の鑑定箱書の印については不詳です

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

また巻き止の鑑定書は江馬天江によるもので、印章は「聖欽」の朱文白方印が押印されている。「丙戌(ひのえいぬ)首夏」とあり、明治19年(1886年)の鑑定であると思われます。巻止の鑑定が箱書の鑑定より前のものです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

江馬天江の来歴は下記の通りです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

*******************************

江馬天江:(えま てんこう)文政8年11月3日(1825年12月12日)~ 明治34年(1901年)3月8日。は書家・漢詩人・医師。幕末から明治期の京都を代表する文人。本姓は下阪氏。名は聖欽。字は永弼、のちに正人。近江の人。

近江国坂田郡中村の下阪篁斎の第6子として生まれる。医学を修めてのち、21歳で仁和寺侍医の江馬榴園の養嗣子となった。大坂に出て緒方洪庵に洋学を学び、梁川星巌に師事し詩文を学び詩作に興じた。幕末維新期になると実兄の板倉槐堂や山中静逸・谷如意などと国事に奔走した。

1868年(明治元年)には東京で明治政府の太政官に出仕するも翌年致仕して京都に戻る。1869年(明治2年)に開校した私塾立命館では、塾長として儒学の講義を担当した。

1884年(明治17年)には、小堀遠州が作庭した退亨園のある邸宅に隠棲。多くの文人と煎茶会・書画会などを通して交流し文芸にふける。

同世代の神山鳳陽・頼支峰、漢詩人の村上仏山・小野湖山・書家の巖谷一六・清人陳曼寿、篆刻家の山本竹雲・小曽根乾堂らとも交流した。還暦の記念に清人画家の胡鉄梅によって肖像画が画かれている。

大正6年(1917年)、従五位を追贈された。息子の章太郎は医学者、その子の務は歴史学者として活躍した。

******************************

つまり江馬天江は遠州流と関りが深く、そして鑑定箱書きをしている頼潔の父である頼支峰と懇意であったということです。

頼山陽については母の実家に真作であろうと判断している下記の作品がありました。

山水画 頼山陽賛画叔父(母兄)加賀谷力司旧蔵 紙本水墨軸装 軸先木製 滑川達鑑定箱 全体サイズ:横616*縦2200 画サイズ:横465*縦1662

Image may be NSFW.

Clik here to view.

Image may be NSFW.

Image may be NSFW.Clik here to view.

賛の部分は下記の通りです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

本作品は氏素性が解らぬ作品として直感で入手しています。以前の所有者は江馬天江や頼潔の鑑定など知っていなかったようですが・・・・。

ついでに「母を奉じて嵐山に遊ぶ <頼 山陽>」の漢詩は下記の記事があります。

********************************

母を奉じて嵐山に遊ぶ <頼 山陽>嵐山に到らざること 已に五年万株の花木 倍 鮮妍最も忻ぶ阿母と 衾枕を同にし連夜香雲 暖かき処に眠る

らんざんにいたらざること すでにごねんばんしゅのかぼく ますます せんけんもっともよろこぶははと まくらをともにしれんやこううん あたたかきところにねむる

嵐山を訪れなくなって、もう5年が過ぎた。久しぶりに来てみると、多くの桜の木が花をつけて、以前にも増して鮮やかで美しい。しかし、何よりも嬉しいことは、母と枕を並べて、毎夜、芳しく咲き乱れる桜に包まれて、暖かい場所で眠ることができることである。

文政2年(作者39歳)3月、65歳を過ぎた母を伴って嵐山の桜見物に訪れ、夕刻、近くの三軒屋に宿をとり、母と過ごした日の感懐を詠ったもの。「鮮妍」を除けば平易な詩語でつづられ、手に取るように場面が読み取れる。これが山陽の詩風である。 この詩の主眼はもちろん結句にある。前半で春の暖かさを増した京都と花の美しさを詠い、それを伏線として、その心地良さの中に二人で宿を共にして親子に通う久しぶりの温かさを感じ取りたい。母の慈愛に包まれ、幸せをかみしめながら、少しだけ若い時の非行をわびているのかもしれない。しみじみとした抒情詩として結んでいる。

山陽は親孝行者の模範である 若いころは素行が収まらず、両親を悲しませたものであるが、父春水が亡くなってから、遺された母を不憫に思ったのか、父の3年の喪に服した後、数年を経て、連続して母を京都や吉野に招き、孝養をつくしている。母が60歳で未亡人になってから没するまでの24年間にしばしば京都に招いたり、広島に見舞ったりした。招くのは必ず春から初夏の気候の良い時期を選び、その都度、宇治、嵐山、吉野などの花見、加えて芝居見物や祇園、島原の茶屋遊びなどに連れ出し、日ごろは町儒者としてつつましい生活をしているにもかかわらず、母を喜ばせるためには金銭を惜しまなかった。弟子のうちから「いくら親孝行と言っても行きすぎではないか」と批難するものがあったが、耳を貸さなかった。母は裕福な商家の娘で、快活で社交好きなうえに相当の教養を備えている人だから、喜んで楽しんだようだ。晩年まで健康だったので長い旅を苦にしなかった。(参考=「江戸詩人選集」第8巻=岩波書店)

これら母に対する愛情を綴る詩は「母を送る路上の短歌」「侍輿の歌」「中秋月無く母に侍す」など多くある。

******************************

遠州流の茶事(ちと長いかな?)にも、また母を偲んでも使える軸となりそうです。

Image may be NSFW.

Clik here to view.

頼山陽などはどうせ贋作だろうと疑うなかれ。要はチャレンジが大切ですが、集めるだけではなくいろいろと調べることです。当方でもまだまだ印章や書体の調査はまだです。感性で入手した作品で、入手金額は実は2万円もしていませんが、勉強代金と思えばいいものです。

「母は裕福な商家の娘で、快活で社交好きなうえに相当の教養を備えている人だから、喜んで楽しんだようだ。晩年まで健康だったので長い旅を苦にしなかった。」というのは当方の母と共通点があるようです。「若いころは素行が収まらず」は当方も・・・。母の遺品整理とは無縁ではないように思える今回の作品です。見つけた風呂敷も大切に保管しようと思います。