学校の行事には父兄による校内パトロールなるものがあるらしい。家内がそのパトロール中に息子の絵を発見・・。小生の蒐集作品より面白い😍

![]()

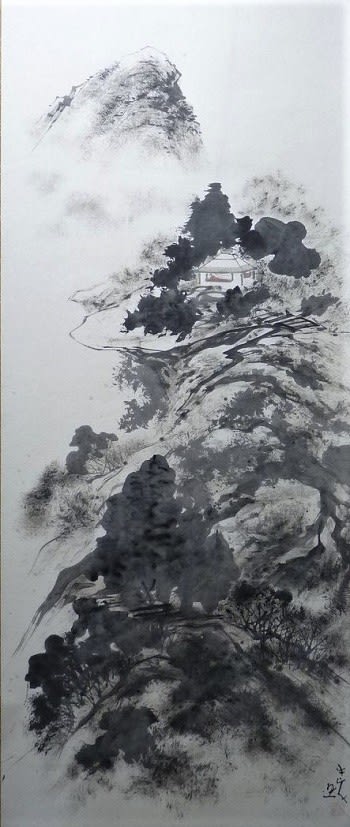

さて本日、紹介する作品は篁牛人らしき作品。大倉集古館の展覧会で拝見した篁牛人の名品の数々。感銘を受けたものの「いつかは所蔵してみたい」というまた新たな欲望に駆られてしまっていました。まったく未知の作品群に食指を動かすのは当方の悪い癖です。

![]()

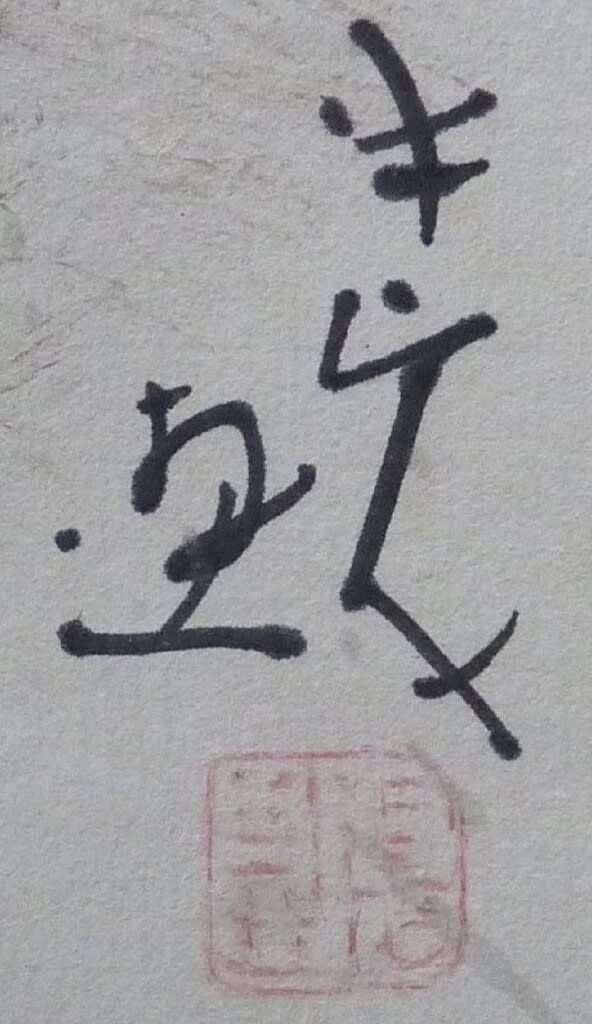

氏素性の解らぬ作品 水墨山水図 伝篁 牛人筆 昭和20年代?紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 誂箱 全体サイズ:横660*縦2030 画サイズ:横525*縦1325

![]()

![]()

1921年、富山県立工芸学校(現:富山県立高岡工芸高等学校)を卒業した後、同校卒業生で組織する富山工芸会に参加しています。工芸作品の図案を制作し商工省工芸展などで中島杢堂、安川慶一らと受賞を重ねますが、1934年頃からパブロ・ピカソ、藤田嗣治、小杉放庵などの感化を受け、1940年頃より絵画に専念し始めています。

![]()

パブロ・ピカソ、藤田嗣治、小杉放庵などの感化で共通しているのは、藤田嗣治、小杉放庵は洋画をスタートとしてしていますが、共に独特の水墨画の達人の画家とも言えます。

![]()

1947年頃から独自の渇筆技法で制作を行い、主題を東洋思想に求めています。初期は南画に境地を求めたのでしょう。

![]()

孤独と酒を最良の友とした異色の水墨画家であり、特定の師につくことも美術団体に属すこともなく、芸術に至上の価値を置く自由奔放な生きざまを貫いた孤高の画家であった牛人は、「渇筆」という技法(渇いた筆などで麻紙に刷り込むように墨を定着させる)によって、独自の水墨画の世界を開拓しました。

![]()

大胆さと繊細さを併せ持つ渇筆は、細くたおやかな筆線と共存し、中間色層が極端に少ない白と黒の画面の中で、デフォルメされた特異な形態表現が不思議な緊張感をみなぎらせる作品となっています。とくに晩年の故実や仏画を主題とした作品は特異なものがあります。

![]()

よく見ないとわからないらい僅かに黄色や橙色の色彩を使っているあたりに新たな試みがうかがえます。

![]()

戦後まもない頃に突然描き始めた篁牛人の渇筆の作品。越前和紙に墨をこすりつけるように塗って濃淡のグラデーションをつけ、それによって特有の量感や質感を生み出す画法ですが、古くは江戸後期の南画家である浦上玉堂が描いた代赭をこするつけるように塗りこめる技法に先例が認められています。

参考作品 水墨山水画小点 伝浦上玉堂筆紙本水墨軸装 軸先骨 合箱入全体サイズ:縦885*横335 画サイズ:縦200*横265

![]()

*ちなみに上記写真は当方で紹介している伝浦上玉堂の山水画です。

しかし、篁牛人はこの渇筆の技法のヒントは小杉放菴の水墨技法に倣ったとされています。本ブログでも小杉放菴の作品は幾作品か紹介していますが、下記の作品なども篁牛人の作品と共通するものがありますね。

良寛 遊び唄 小杉放庵筆紙本水墨淡彩額装 共シール タトウ+黄袋 P10号 全体サイズ:横710*縦590 画サイズ:横530*縦409

![]()

色を使った作品がこの作風のあとに顕著になりますが、突然変異のように画風を変えて「渇筆」を主体としたデフォルメされた人物、動物、樹木を主とした水墨画にその後にさらに移行します。

![]()

本作品は小杉放菴の影響を受け始めていた昭和20年頃の作品ではないかと推測していますが、確証はありません。

![]()

当方は一時期、否今でも南画にどっぷりと浸かっていますが、その経験からも本作品は並々ならぬ出来の作品と判断しています。孤独と酒を最良の友とした放浪の画家はまさしく当代一流の南画家としての条件を満たしていますね。

![]()

昭和24年頃から15年間ほどたくさんの売るための絵を篁牛人は描いています。生活が困窮し、麻紙の購入ができずに基本的に渇筆画の制作を中断しています。放浪をたびたび行い、まるで当方で消化している釧雲泉のような生活となり、この頃には画号として「牛人」と共に「牛山人」を画号のひとつして用いています。

ただし本作品は収納箱など一切ない状態での入手ですので、篁牛人の真作かどうかの根拠はありませんことをご理解ください。

さて本日、紹介する作品は篁牛人らしき作品。大倉集古館の展覧会で拝見した篁牛人の名品の数々。感銘を受けたものの「いつかは所蔵してみたい」というまた新たな欲望に駆られてしまっていました。まったく未知の作品群に食指を動かすのは当方の悪い癖です。

氏素性の解らぬ作品 水墨山水図 伝篁 牛人筆 昭和20年代?紙本水墨淡彩軸装 軸先木製 誂箱 全体サイズ:横660*縦2030 画サイズ:横525*縦1325

1921年、富山県立工芸学校(現:富山県立高岡工芸高等学校)を卒業した後、同校卒業生で組織する富山工芸会に参加しています。工芸作品の図案を制作し商工省工芸展などで中島杢堂、安川慶一らと受賞を重ねますが、1934年頃からパブロ・ピカソ、藤田嗣治、小杉放庵などの感化を受け、1940年頃より絵画に専念し始めています。

パブロ・ピカソ、藤田嗣治、小杉放庵などの感化で共通しているのは、藤田嗣治、小杉放庵は洋画をスタートとしてしていますが、共に独特の水墨画の達人の画家とも言えます。

1947年頃から独自の渇筆技法で制作を行い、主題を東洋思想に求めています。初期は南画に境地を求めたのでしょう。

孤独と酒を最良の友とした異色の水墨画家であり、特定の師につくことも美術団体に属すこともなく、芸術に至上の価値を置く自由奔放な生きざまを貫いた孤高の画家であった牛人は、「渇筆」という技法(渇いた筆などで麻紙に刷り込むように墨を定着させる)によって、独自の水墨画の世界を開拓しました。

大胆さと繊細さを併せ持つ渇筆は、細くたおやかな筆線と共存し、中間色層が極端に少ない白と黒の画面の中で、デフォルメされた特異な形態表現が不思議な緊張感をみなぎらせる作品となっています。とくに晩年の故実や仏画を主題とした作品は特異なものがあります。

よく見ないとわからないらい僅かに黄色や橙色の色彩を使っているあたりに新たな試みがうかがえます。

戦後まもない頃に突然描き始めた篁牛人の渇筆の作品。越前和紙に墨をこすりつけるように塗って濃淡のグラデーションをつけ、それによって特有の量感や質感を生み出す画法ですが、古くは江戸後期の南画家である浦上玉堂が描いた代赭をこするつけるように塗りこめる技法に先例が認められています。

参考作品 水墨山水画小点 伝浦上玉堂筆紙本水墨軸装 軸先骨 合箱入全体サイズ:縦885*横335 画サイズ:縦200*横265

*ちなみに上記写真は当方で紹介している伝浦上玉堂の山水画です。

しかし、篁牛人はこの渇筆の技法のヒントは小杉放菴の水墨技法に倣ったとされています。本ブログでも小杉放菴の作品は幾作品か紹介していますが、下記の作品なども篁牛人の作品と共通するものがありますね。

良寛 遊び唄 小杉放庵筆紙本水墨淡彩額装 共シール タトウ+黄袋 P10号 全体サイズ:横710*縦590 画サイズ:横530*縦409

色を使った作品がこの作風のあとに顕著になりますが、突然変異のように画風を変えて「渇筆」を主体としたデフォルメされた人物、動物、樹木を主とした水墨画にその後にさらに移行します。

本作品は小杉放菴の影響を受け始めていた昭和20年頃の作品ではないかと推測していますが、確証はありません。

当方は一時期、否今でも南画にどっぷりと浸かっていますが、その経験からも本作品は並々ならぬ出来の作品と判断しています。孤独と酒を最良の友とした放浪の画家はまさしく当代一流の南画家としての条件を満たしていますね。

昭和24年頃から15年間ほどたくさんの売るための絵を篁牛人は描いています。生活が困窮し、麻紙の購入ができずに基本的に渇筆画の制作を中断しています。放浪をたびたび行い、まるで当方で消化している釧雲泉のような生活となり、この頃には画号として「牛人」と共に「牛山人」を画号のひとつして用いています。

ただし本作品は収納箱など一切ない状態での入手ですので、篁牛人の真作かどうかの根拠はありませんことをご理解ください。