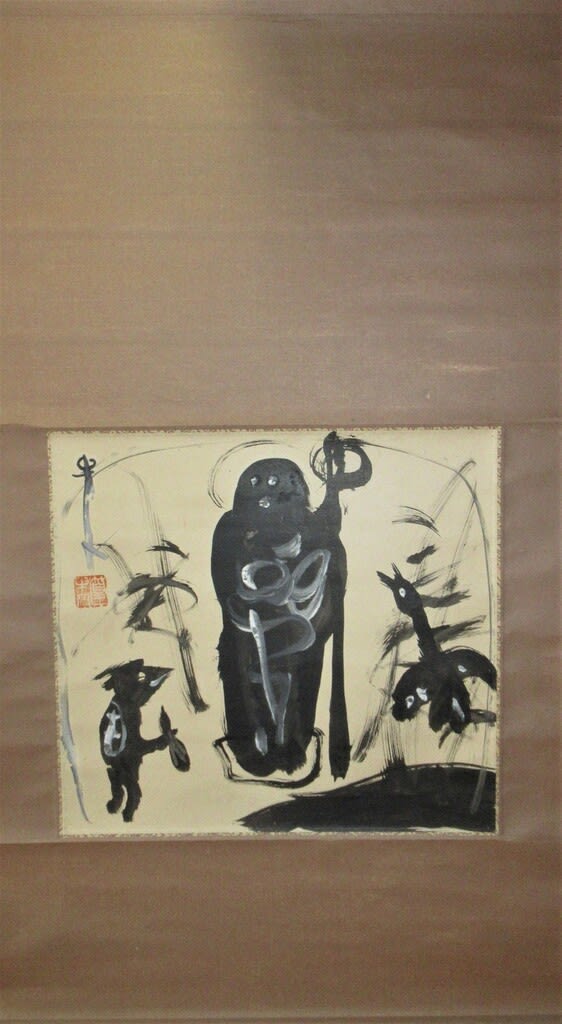

このような墨ででろりと描いた漫画チックな作品は、篁牛人の作品として数は少ないのですが、実に面白い作品があります。先日開催された大倉集古館にも似たような作品が展示されていました。

![]()

四ツ谷沼之図 篁牛人筆 昭和20年代

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製塗 室林吉雄宛書簡在中 誂箱

全体サイズ:横555*縦985 画サイズ:横420*縦385

![]()

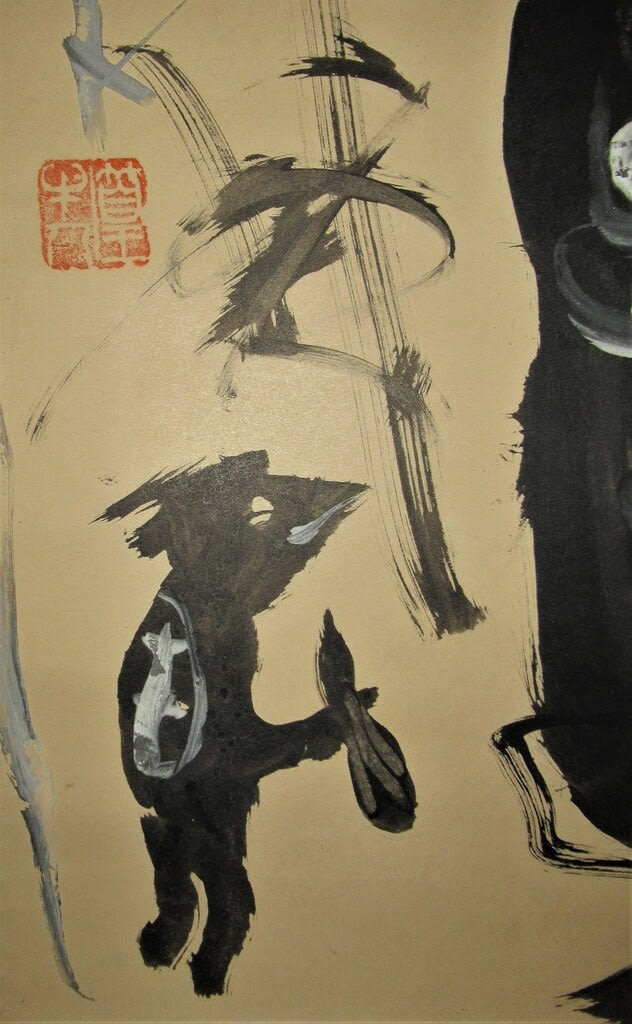

後述の説明書から描いた内容が解りますが、作品だけを観ているとなにを描いたか解りかねますね。

![]()

箱書は昭和41年のもののようです。作品中の印章は下記写真右で、この時期の資料と一致しますね。

![]()

![]()

所感の封筒は下記の写真のとおりです。

昭和22年5月1日の消印で封筒宛先は「東京都港区芝浦三丁目廿番地 (芝港運有限会社) 室林吉雄社長様」となっていますが、「室林吉雄」なる人物については不明です。

![]()

![]()

書簡には下記のように記されています。

「四ツ谷沼の図解読 篁牛人□ 押印」と冒頭に題され、内容は下記のとおりです。

「富山の大川、神通の中州に昔沼があった 少年等は其沼の付近を根城として終日遊んだ。寂い石の古びた地蔵があり、何か野菜の御供物が中州へ来て畠を耕も□に依り手向けられている 沼で炎天に濁り湯の様に心地よかった畠の大根、芋、人参を取り喰い一日中遊び廻る 子供達の野生の飢えを凌いだ。昔の沼をなつかしく少年の頃を述懐して絵にした。室林さんもその一人であったであろうと考えへるものである。」

*「富山の大川、神通の中州」というのは不明ですが、「神通川の中洲」というのは現在もあるようですが、この地名との関連性は解りません。神通川の中州にある西神通・中神通は、周囲を堤防に囲まれた輪中集落で、昭和30年に堤防上に植樹されたソメイヨシノは今も美しく色づき、中州はひととき「花の島」へと姿を変えるようです。また城生城や天狗の貝塚等の歴史的名所にも隣接しているそうです。今も「石の古びた地蔵」はあるのでしょうか?

![]()

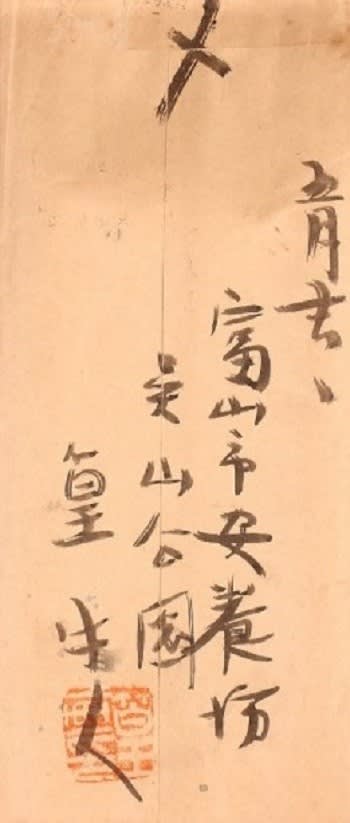

手紙には「過日はあんなにして戴き恐れ入りました 来年の墓参には是非御奥様御同道御出下さいませ 篁牛人 押印 室林様」とあり、封筒裏には「五月吉日 富山市安養坊 昊山公園 篁牛人 押印」とあります。室林吉雄なる人物は富山出身の方かもしれませんが、富山市には「安養坊公園」なるものが存在します。

![]()

この資料から印章を抜き出してみました。当方で紹介している作品に押印されている印章と一致します。

![]()

![]()

![]()

篁牛人には具体的な資料はなく、蒐集した作品をこのようにデジタル化して資料を揃えていくことが蒐集する者の血となり肉となってきます。

ところでこの作品を描いた推定される昭和22年頃には棟方志功が疎開先の富山県東砺波郡福光町(現 南砺市福光)から牛人を訪問している。この後も昭和26年に棟方志功が東京に帰るまで交友関係は続いたようですが、二人の間には人を驚かせる特異な行動や巧みな話術など気質的な共通点が多かったため、強いライバル意識があったと言われています。

![]()

昭和22年頃から渇筆技法を用いはじめ、初期の代表作「天台山豊干禅師」、「南泉斬猫」、「寒山拾得」、「金時と熊」、「蝦蟇仙人」などを制作していますが、ほとんど収入がなかったため渇筆画に必要な越前麻紙を一、二枚に分けて購入していたようです。

![]()

放浪時代にあ¥は擬人化されたカラスやミミズクの姿を借りた自虐的な戯画を篁牛山人は数多く遺しています。

![]()

最近開催された大倉集古館にては下記の作品が展示されていました。

「鳥とみみずく」1959年(昭和34年) 富山市篁牛人記念美術館所蔵

![]()

竹やタケノコも、牛人が住んだ呉羽山で多く産する身近な題材であったようです。

「酒ノナイ國へ行キタイ」1960年(昭和35年) 富山市篁牛人記念美術館所蔵

![]()

昭和20年頃から昭和35年頃まで数多くの遊び心のあるこのような作品があったようですが、年数を経ると共にそれらの作品は洒脱さを伴い、芸術性も高くなったようです。

四ツ谷沼之図 篁牛人筆 昭和20年代

紙本水墨淡彩軸装 軸先木製塗 室林吉雄宛書簡在中 誂箱

全体サイズ:横555*縦985 画サイズ:横420*縦385

後述の説明書から描いた内容が解りますが、作品だけを観ているとなにを描いたか解りかねますね。

箱書は昭和41年のもののようです。作品中の印章は下記写真右で、この時期の資料と一致しますね。

所感の封筒は下記の写真のとおりです。

昭和22年5月1日の消印で封筒宛先は「東京都港区芝浦三丁目廿番地 (芝港運有限会社) 室林吉雄社長様」となっていますが、「室林吉雄」なる人物については不明です。

書簡には下記のように記されています。

「四ツ谷沼の図解読 篁牛人□ 押印」と冒頭に題され、内容は下記のとおりです。

「富山の大川、神通の中州に昔沼があった 少年等は其沼の付近を根城として終日遊んだ。寂い石の古びた地蔵があり、何か野菜の御供物が中州へ来て畠を耕も□に依り手向けられている 沼で炎天に濁り湯の様に心地よかった畠の大根、芋、人参を取り喰い一日中遊び廻る 子供達の野生の飢えを凌いだ。昔の沼をなつかしく少年の頃を述懐して絵にした。室林さんもその一人であったであろうと考えへるものである。」

*「富山の大川、神通の中州」というのは不明ですが、「神通川の中洲」というのは現在もあるようですが、この地名との関連性は解りません。神通川の中州にある西神通・中神通は、周囲を堤防に囲まれた輪中集落で、昭和30年に堤防上に植樹されたソメイヨシノは今も美しく色づき、中州はひととき「花の島」へと姿を変えるようです。また城生城や天狗の貝塚等の歴史的名所にも隣接しているそうです。今も「石の古びた地蔵」はあるのでしょうか?

手紙には「過日はあんなにして戴き恐れ入りました 来年の墓参には是非御奥様御同道御出下さいませ 篁牛人 押印 室林様」とあり、封筒裏には「五月吉日 富山市安養坊 昊山公園 篁牛人 押印」とあります。室林吉雄なる人物は富山出身の方かもしれませんが、富山市には「安養坊公園」なるものが存在します。

この資料から印章を抜き出してみました。当方で紹介している作品に押印されている印章と一致します。

篁牛人には具体的な資料はなく、蒐集した作品をこのようにデジタル化して資料を揃えていくことが蒐集する者の血となり肉となってきます。

ところでこの作品を描いた推定される昭和22年頃には棟方志功が疎開先の富山県東砺波郡福光町(現 南砺市福光)から牛人を訪問している。この後も昭和26年に棟方志功が東京に帰るまで交友関係は続いたようですが、二人の間には人を驚かせる特異な行動や巧みな話術など気質的な共通点が多かったため、強いライバル意識があったと言われています。

昭和22年頃から渇筆技法を用いはじめ、初期の代表作「天台山豊干禅師」、「南泉斬猫」、「寒山拾得」、「金時と熊」、「蝦蟇仙人」などを制作していますが、ほとんど収入がなかったため渇筆画に必要な越前麻紙を一、二枚に分けて購入していたようです。

放浪時代にあ¥は擬人化されたカラスやミミズクの姿を借りた自虐的な戯画を篁牛山人は数多く遺しています。

最近開催された大倉集古館にては下記の作品が展示されていました。

「鳥とみみずく」1959年(昭和34年) 富山市篁牛人記念美術館所蔵

竹やタケノコも、牛人が住んだ呉羽山で多く産する身近な題材であったようです。

「酒ノナイ國へ行キタイ」1960年(昭和35年) 富山市篁牛人記念美術館所蔵

昭和20年頃から昭和35年頃まで数多くの遊び心のあるこのような作品があったようですが、年数を経ると共にそれらの作品は洒脱さを伴い、芸術性も高くなったようです。