コロナ禍と大雨で急遽取りやめた夏季休暇中の帰省。行動規制のかからない中で個々の判断が重要なのでしょう。さて蒐集品の整理などの趣味だけで時間を使い果たすのはつまらないので、プールやら散策やらと行きましたが、後半は近隣の住宅街のお店を貸し切りとして、家族でフランス料理へ・・。

![]()

前菜などで野菜料理をたくさん食しました。自宅で所有する畑で採れる野菜の楽しみと別の楽しみ方も大切なようです。

![]()

むろん小学校3年生になった息子のフランス料理経験におけるマナーの基本的事項の習得も目的のひとつ。

![]()

息子は自分でユーチューブで事前学習してきたようです。

![]()

ノンアルコールワインをお代わり・・。全部平らげて満腹となり、「おいしいね~、また来ようね。」と言っております。

![]()

本日の作品紹介は平福百穂の作品紹介です。

画家としての平福百穂をご存知でもアララギ派の歌人としても有名であったことをご存知の方は意外に少ないかもしれません。本日は少しだけそのことと関連のある作品の紹介です。

![]()

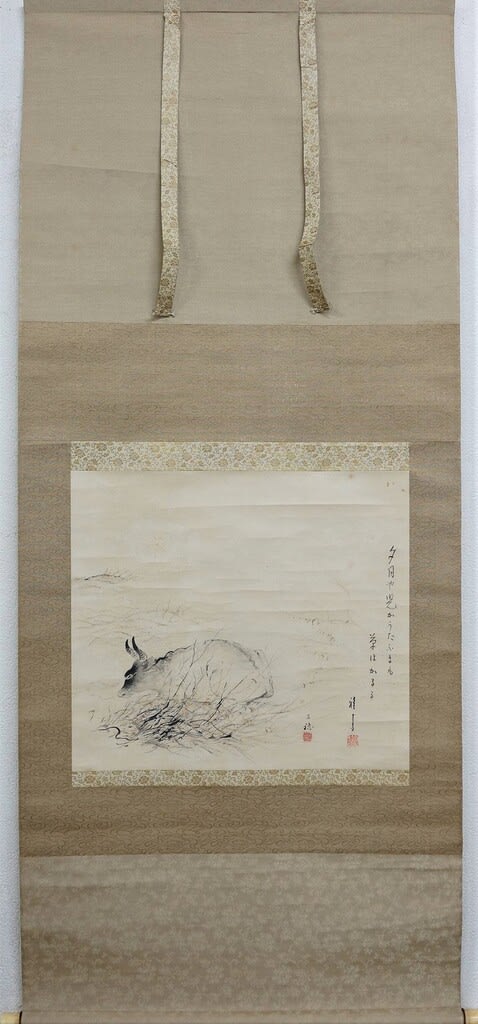

牧牛 平福百穂筆 昭和7年頃紙本水墨 絹装軸 軸先象牙 合箱全体サイズ:横564*縦1314 画サイズ:横383*縦300

![]()

作品中には「夕月や 児がうたふまも 葉?はかるる 雅□□ 押印」と賛がありますが、「雅□」なにがしという詠み人は不明です。平福百穂はアララギ派の歌人でもあったので関連性があるのかもしれません。

![]()

アララギ派の代表的な歌人には、正岡子規、伊藤左千夫、長塚節、斎藤茂吉など有名な歌人たちがいますが、平福百穂と斎藤茂吉とは縁が深かったようです。

![]()

昭和2年に斎藤茂吉に次男が生まれた際には、「宗吉」というその次男の名付け親が平福百穂です。

![]()

この斎藤宗吉こそが「どくとるマンボウ航海記」などで著名なのちの北杜夫にほかなりません。

![]()

![]()

本作品中の印章は「三宿艸堂 (三宿草堂)」(白文朱方印)であり、この印は1919年(大正8年)に 東京世田谷三宿(みしゅく)に画室を設けたことによって地名にちなんだと推定されますが、その時は画室は「白田舎」といい、この名にちなんだ印章もありますね。

「三宿艸堂 (三宿草堂)」(白文朱方印)の印は晩年の作に押印が見られるので、その後の1927年(昭和2年)1月、さらに新居が落成し移転した際からのちなんだ名かもしれません。つまりこの作品は北杜夫が生まれた頃の作品に相違ないのでしょう。

![]()

![]()

箱の印章はよく見かけるものですが、大きさの異なる複数の真印があり、さらに贋作の印章もあり、難しい印章のひとつです。

![]()

作品中や共箱の落款の書体から、昭和7年~8年にかけての最晩年の作と推定されます。 平福百穂は1933年(昭和8年)10月30日、次兄の喪に秋田県横手町に赴いた際、脳溢血のため急逝しています。享年57歳です。

*所定鑑定人である長男の平福一郎は東大医科卒の医師で、河北総合病院、自衛隊病院の院長を務めています。

![]()

どの作品でも同じですが、真贋の研究した資料というものは公には遺っていないものです。自分で体系的に整理しておくことが必要でしょうね。この作品によって他の作品について解ったことがたくさんあります。

そういえばフランス料理のメインディッシュのお肉は牛のほっぺのお肉・・。初めて食しました。柔らかくてとても美味しかったです。

前菜などで野菜料理をたくさん食しました。自宅で所有する畑で採れる野菜の楽しみと別の楽しみ方も大切なようです。

むろん小学校3年生になった息子のフランス料理経験におけるマナーの基本的事項の習得も目的のひとつ。

息子は自分でユーチューブで事前学習してきたようです。

ノンアルコールワインをお代わり・・。全部平らげて満腹となり、「おいしいね~、また来ようね。」と言っております。

本日の作品紹介は平福百穂の作品紹介です。

画家としての平福百穂をご存知でもアララギ派の歌人としても有名であったことをご存知の方は意外に少ないかもしれません。本日は少しだけそのことと関連のある作品の紹介です。

牧牛 平福百穂筆 昭和7年頃紙本水墨 絹装軸 軸先象牙 合箱全体サイズ:横564*縦1314 画サイズ:横383*縦300

作品中には「夕月や 児がうたふまも 葉?はかるる 雅□□ 押印」と賛がありますが、「雅□」なにがしという詠み人は不明です。平福百穂はアララギ派の歌人でもあったので関連性があるのかもしれません。

アララギ派の代表的な歌人には、正岡子規、伊藤左千夫、長塚節、斎藤茂吉など有名な歌人たちがいますが、平福百穂と斎藤茂吉とは縁が深かったようです。

昭和2年に斎藤茂吉に次男が生まれた際には、「宗吉」というその次男の名付け親が平福百穂です。

この斎藤宗吉こそが「どくとるマンボウ航海記」などで著名なのちの北杜夫にほかなりません。

本作品中の印章は「三宿艸堂 (三宿草堂)」(白文朱方印)であり、この印は1919年(大正8年)に 東京世田谷三宿(みしゅく)に画室を設けたことによって地名にちなんだと推定されますが、その時は画室は「白田舎」といい、この名にちなんだ印章もありますね。

「三宿艸堂 (三宿草堂)」(白文朱方印)の印は晩年の作に押印が見られるので、その後の1927年(昭和2年)1月、さらに新居が落成し移転した際からのちなんだ名かもしれません。つまりこの作品は北杜夫が生まれた頃の作品に相違ないのでしょう。

箱の印章はよく見かけるものですが、大きさの異なる複数の真印があり、さらに贋作の印章もあり、難しい印章のひとつです。

作品中や共箱の落款の書体から、昭和7年~8年にかけての最晩年の作と推定されます。 平福百穂は1933年(昭和8年)10月30日、次兄の喪に秋田県横手町に赴いた際、脳溢血のため急逝しています。享年57歳です。

*所定鑑定人である長男の平福一郎は東大医科卒の医師で、河北総合病院、自衛隊病院の院長を務めています。

どの作品でも同じですが、真贋の研究した資料というものは公には遺っていないものです。自分で体系的に整理しておくことが必要でしょうね。この作品によって他の作品について解ったことがたくさんあります。

そういえばフランス料理のメインディッシュのお肉は牛のほっぺのお肉・・。初めて食しました。柔らかくてとても美味しかったです。