金城次郎の皿は口径40センチを超える作品に見るべきものがあるとするなら、壺は高さ30センチを超えないと・・・。ところがサイズの問題であるが、意外にこのサイズを超える作品は少ないと思います。

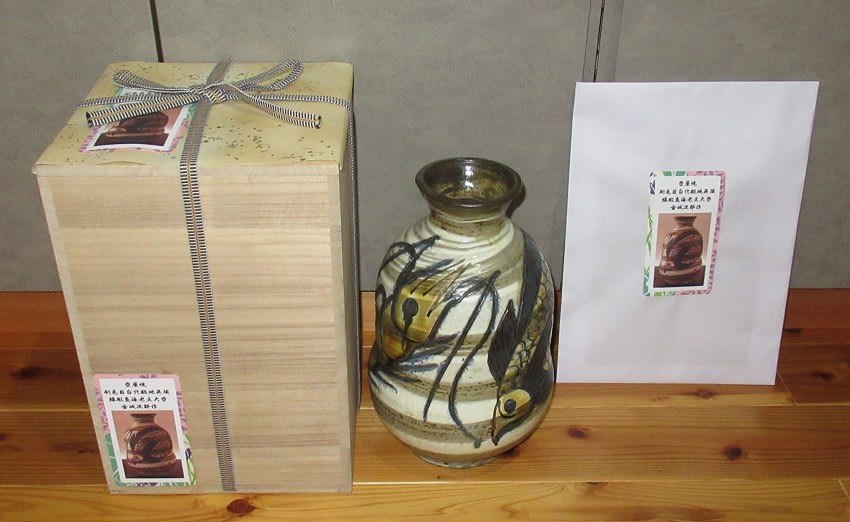

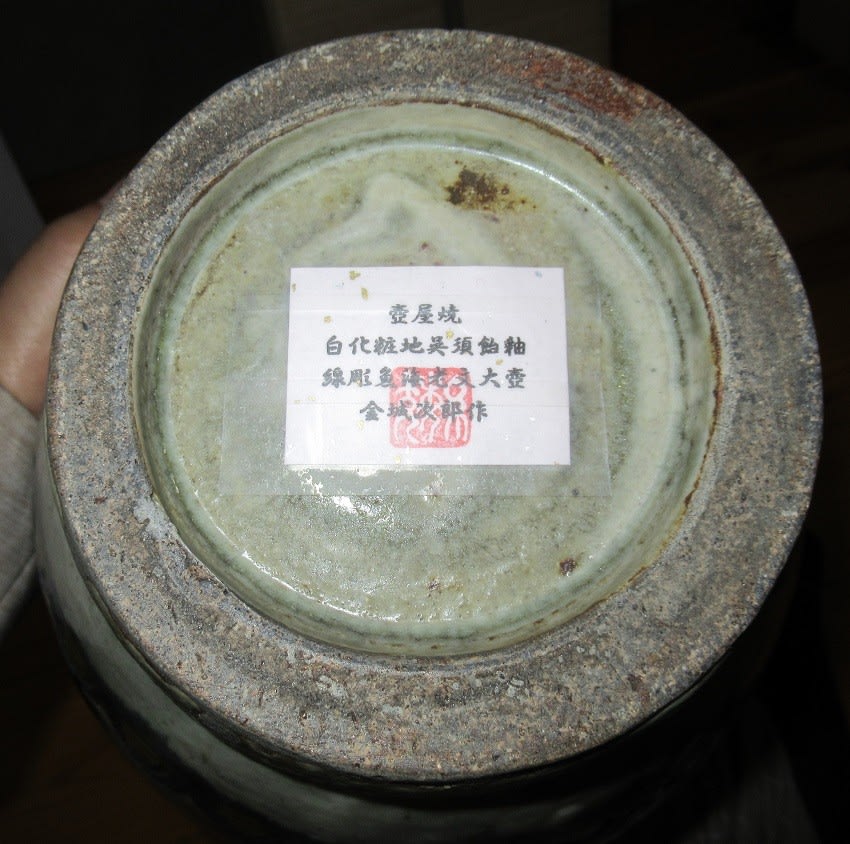

壺屋焼 刷毛目白化粧地呉須線彫魚海老文大壺 金城次郎作 (壺 その1)誂箱口径92*最大胴径198*高台径118*高さ290

![]()

金城次郎は戦後、壷屋に自分の工房を作りましたが、窯は共同窯でした。沖縄が本土復帰した72年、登り窯の煙公害問題を避け、本島中部の読谷(よみたん)村に窯を築いています。

![]()

今では、沖縄各地に窯元があり、読谷には「やちむん(焼き物)の里」ができましたが、壷屋を離れた最初の陶工が金城次郎でした。長男敏男さんらと共同の「家族窯」に87年、陶芸家の島袋常秀さんが加わっています。

![]()

1985年、沖縄初の重要無形文化財(琉球陶器)保持者(人間国宝)になりますが、87年末、脳血栓で倒れています。その後にリハビリして復帰していますが、この頃からは大きな作品が作っていないようです。

![]()

人間国宝になってからは、共箱や銘にこだわる方々の要望に応えていたようですが、本人は共箱などと思っていたのでしょう、本人が記していない共箱が多いようです。

![]()

壺屋時代はまったくの日常品と考えていて、銘もなく「無銘時代」と区分されています。

![]()

浜田庄司や河井寛次郎らに感化されてもいたのか、相互に影響したのか、いずれの陶工も無銘を通しています。

![]()

金城次郎が掻銘をしたのは、多くの沖縄の陶工らと区別するためだったのかもしれません。人間国宝になって共箱を作ったのは、商流に高値をつけるためかもしれませんね。

![]()

いずれにしても本人はいたって民芸作品を作っていたという自覚があったのでしょう。純粋に作っていた壺屋時代の作品が出来に表れています。

![]()

この作品は銘のあることから(壺屋時代の後半から)読谷村時代にかけての作かと推定しています。

![]()

次は無銘の作品です。

壺屋焼 白化粧地呉須飴釉色付線彫魚海老文大壺 金城次郎作 (壺 その2)壺屋時代 誂箱口径130*最大胴径222*高台径120*高さ330

![]()

読谷村時代と壺屋時代の大きな違いは釉薬の安定性です。窯の影響と技術の更新で釉薬は徐々に安定してきますが、やはり壺屋時代の窯の不安定さが面白みがありますね。

![]()

地元産の釉薬での作品・・・。

![]()

線彫りで釉薬の流れを止めようとした工夫・・。

![]()

人間国宝以降の作風があまりにもすっきりしているのに対していかにも野趣に満ちています。

![]()

高台周りも魅力に満ちています。

![]()

無銘ゆえに金城次郎の作という保証は得られない・・・・・??

![]()

壮年期と熟年期の作風の違い・・、病気を患ったとはいえ、このあたりに浜田庄司や河井寛次郎が年齢とともに作品を昇華させていったこととの違いがあるように思われます。

![]()

次は全くの無銘時代の作品・・。

![]()

壺屋焼 白化粧地鉄絵唐草文花瓶 金城次郎作 (壺 その3)壺屋時代 誂箱口径*最大胴径160*高台径*高さ325

![]()

金城次郎は線彫りの作品が有名ですが、壷屋時代は刷毛目も練上手も鉄絵も、あらゆる技法を使って日用雑器を作っていたいました。むろん、銘や共箱はありませんので、金城次郎の作品と現在判断するには難しい作品も多くあります。

![]()

この作品は金城次郎が1972年に読谷に移転する以前、壺屋で作陶に取り組んでいた頃の初期作品でしょう。

![]()

掻銘はありませんが、あくまでの当方の感性からですが、特徴から金城次郎の鉄絵の作と断定しています。金城次郎は主に呉須の点描による唐草文の作品を製作しましたが、本作品のように蛸唐草のような描き方の唐草文様の作品は非常に珍しいと思います。

![]()

本作品は金城次郎作品のコレクターから譲り受けていますが、あくまでも当方の感性での判断です。

![]()

白化粧地が高台の部分にみえており、初期の頃の粗削りの作風が見られます。

![]()

当方ではまだ入手できていない金城次郎の抱瓶の作品も欲しいとは思っているのですが、まだこれぞという作品に出会っていません・・。

壺屋焼 刷毛目白化粧地呉須線彫魚海老文大壺 金城次郎作 (壺 その1)誂箱口径92*最大胴径198*高台径118*高さ290

金城次郎は戦後、壷屋に自分の工房を作りましたが、窯は共同窯でした。沖縄が本土復帰した72年、登り窯の煙公害問題を避け、本島中部の読谷(よみたん)村に窯を築いています。

今では、沖縄各地に窯元があり、読谷には「やちむん(焼き物)の里」ができましたが、壷屋を離れた最初の陶工が金城次郎でした。長男敏男さんらと共同の「家族窯」に87年、陶芸家の島袋常秀さんが加わっています。

1985年、沖縄初の重要無形文化財(琉球陶器)保持者(人間国宝)になりますが、87年末、脳血栓で倒れています。その後にリハビリして復帰していますが、この頃からは大きな作品が作っていないようです。

人間国宝になってからは、共箱や銘にこだわる方々の要望に応えていたようですが、本人は共箱などと思っていたのでしょう、本人が記していない共箱が多いようです。

壺屋時代はまったくの日常品と考えていて、銘もなく「無銘時代」と区分されています。

浜田庄司や河井寛次郎らに感化されてもいたのか、相互に影響したのか、いずれの陶工も無銘を通しています。

金城次郎が掻銘をしたのは、多くの沖縄の陶工らと区別するためだったのかもしれません。人間国宝になって共箱を作ったのは、商流に高値をつけるためかもしれませんね。

いずれにしても本人はいたって民芸作品を作っていたという自覚があったのでしょう。純粋に作っていた壺屋時代の作品が出来に表れています。

この作品は銘のあることから(壺屋時代の後半から)読谷村時代にかけての作かと推定しています。

次は無銘の作品です。

壺屋焼 白化粧地呉須飴釉色付線彫魚海老文大壺 金城次郎作 (壺 その2)壺屋時代 誂箱口径130*最大胴径222*高台径120*高さ330

読谷村時代と壺屋時代の大きな違いは釉薬の安定性です。窯の影響と技術の更新で釉薬は徐々に安定してきますが、やはり壺屋時代の窯の不安定さが面白みがありますね。

地元産の釉薬での作品・・・。

線彫りで釉薬の流れを止めようとした工夫・・。

人間国宝以降の作風があまりにもすっきりしているのに対していかにも野趣に満ちています。

高台周りも魅力に満ちています。

無銘ゆえに金城次郎の作という保証は得られない・・・・・??

壮年期と熟年期の作風の違い・・、病気を患ったとはいえ、このあたりに浜田庄司や河井寛次郎が年齢とともに作品を昇華させていったこととの違いがあるように思われます。

次は全くの無銘時代の作品・・。

壺屋焼 白化粧地鉄絵唐草文花瓶 金城次郎作 (壺 その3)壺屋時代 誂箱口径*最大胴径160*高台径*高さ325

金城次郎は線彫りの作品が有名ですが、壷屋時代は刷毛目も練上手も鉄絵も、あらゆる技法を使って日用雑器を作っていたいました。むろん、銘や共箱はありませんので、金城次郎の作品と現在判断するには難しい作品も多くあります。

この作品は金城次郎が1972年に読谷に移転する以前、壺屋で作陶に取り組んでいた頃の初期作品でしょう。

掻銘はありませんが、あくまでの当方の感性からですが、特徴から金城次郎の鉄絵の作と断定しています。金城次郎は主に呉須の点描による唐草文の作品を製作しましたが、本作品のように蛸唐草のような描き方の唐草文様の作品は非常に珍しいと思います。

本作品は金城次郎作品のコレクターから譲り受けていますが、あくまでも当方の感性での判断です。

白化粧地が高台の部分にみえており、初期の頃の粗削りの作風が見られます。

当方ではまだ入手できていない金城次郎の抱瓶の作品も欲しいとは思っているのですが、まだこれぞという作品に出会っていません・・。